1 0 0 0 OA 蜜月の盲点 伊勢神宮と政教分離

- 著者

- 田中 浩喜

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.3, pp.1-24, 2021-12-30 (Released:2022-03-30)

本稿では、戦後日本の伊勢神宮を政教関係史の観点から論じる。戦後日本では、政教分離が大きな争点になってきた。特に靖国神社は、政教分離論争の象徴的存在として注目されている。反対に、伊勢神宮が社会の関心を集めることはほとんどなかった。本稿の主張は、伊勢神宮は戦後日本の政教分離の盲点であり続けてきたが、実際には政教分離の観点から議論されうる対象であるうえに、近年では地方レベルでも国政レベルでも政治と一層緊密な関係を結んでいるということである。本稿ではまず、伊勢神宮及び政教分離に関する近年の研究蓄積を紹介し、本研究の研究史上の位置づけを説明する(一章)。そして、政教分離の確立後も伊勢市が伊勢神宮と緊密な関係を維持してきたことを明らかにしたあと(二章)、国政レベルでの伊勢神宮の政治的重要性の高まりを指摘する(三章)。結論部では、近年の伊勢神宮の存在感の相対的向上と、靖国神社の存在感の相対的低下について考察する(四章)。

- 著者

- リンドバーグ スティグ

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, pp.386-387, 2015

1 0 0 0 大教院分離運動と仏教天文学:花谷安慧『天文三字経』を読む

- 著者

- 岡田 正彦

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.2, pp.31-53, 2018

<p>明治政府は、神祇官復興や神仏分離に象徴される神道国教化政策を展開するが、廃仏毀釈による各地の混乱や教化政策の停滞によって方向転換し、明治五年には教部省のもとで仏教や儒教を取り込んだ大教院が設立される。しかし、「神主仏従」の教化政策は、真宗の大教院分離運動を招き、明治八年に大教院は解体されることになる。</p><p>本稿では、こうした大教院の教説に対する仏教側の不満を色濃く反映する事例の一つとして、明治七年(一八七四)に出版された、花谷安慧『天文三字経』を取りあげ、これまで仏教側の大教院批判の言説としては注目されなかった、須弥山説に基づく国学的宇宙像の批判について考察したい。</p><p>安慧は、仏教と儒教・神道の宇宙像の一致を主張する一方で、キリスト教/西洋の宇宙像に影響された平田篤胤の国学的宇宙像を厳しく批判する。こうした平田派国学の位置づけは、当時の大教院の教説と仏教思想の軋轢を色濃く反映しているのではなかろうか。</p>

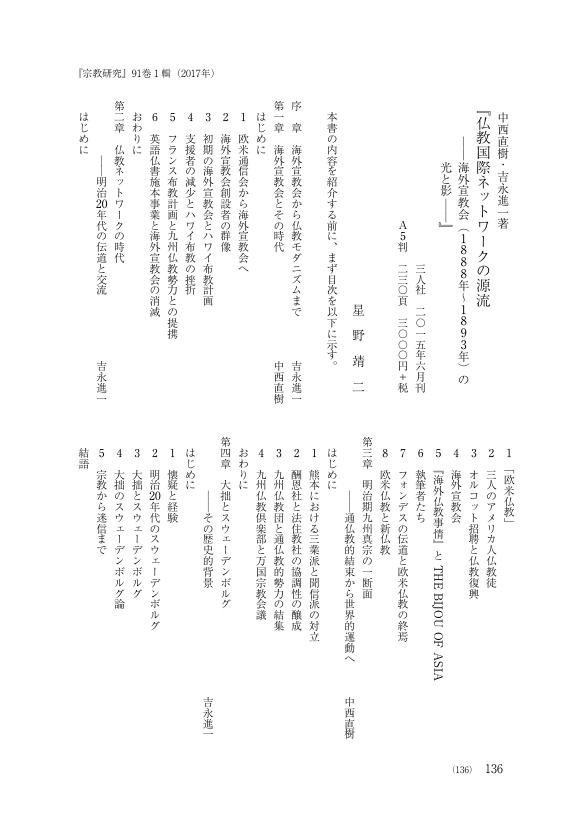

- 著者

- 星野 靖二

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.136-142, 2017-06-30 (Released:2017-09-15)

- 著者

- 熊谷 誠慈

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.263-290, 2014

二〇一二年に国際幸福デーが国連により採択されるなど、近年、国家および個人の幸福について意識が高まりつつある。そうした中で、幸福を国政の主軸に据えるブータン王国の国民総幸福(GNH)政策は広く各国から注目されている。学術分野においても、経済学や開発学的側面からすでにこの政策概念に関する研究が進められてきた。しかし、ブータンにおける「国民」や「幸福」という概念が正確には一体何を意味するのかといった点については、不問に付したまま議論が進められていることが多い。そこで本稿では、ブータンの伝統宗教である仏教の思想や倫理観に焦点を当て、ブータンにおいて形成されてきた国民観や幸福観を再考し、ブータン人たちの伝統的価値観に立脚した上で「国民総幸福」という概念を捉え直すとともに、その応用可能性についても検証を行う。

- 著者

- 島田 雄一郎

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.1042-1043, 2013

- 著者

- 秋富 克哉

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.2, pp.251-278, 2013-09-30 (Released:2017-07-14)

技術を哲学的に主題化するとき、そこには、技術の本質がどのように規定されるかという課題と、それに対して人間の本質ないし可能性がどのように理解されるかという課題が含まれる。ハイデッガーは、戦後四年目にドイツ・ブレーメンで行なった一連の講演で、技術的世界における「近さ」の不在という洞察のもと、そのような状況を産み出した現代技術の本質を「総かり立て体制」として取り出し、その根底に「危険」を指摘する一方、「近さ」の回復を、「四方界」と呼ばれる世界と「物」の独自な関わりにおいて描き出した。問題は、技術的世界のなかで四方界の世界がいかにして回復されるか、そこに人間がどのように関わり得るかということである。本稿は、上記二つの課題の観点から、ブレーメン講演を中心に同時期の主要テキストを読み解き、特に「死すべき者たち」としての人間に注目し、技術的世界における人間の本質と可能性を取り出すことを試みた。

- 著者

- 小柳 敦史

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.3, pp.1-24, 2017

<p>O・シュペングラーの『西洋の没落』は第一次世界大戦後のベストセラーとなり、当時のプロテスタント神学も対峙せざるを得ないものであった。本稿では、『西洋の没落』が当時のプロテスタント神学にとってどのような事件であったのかを明らかにしたい。まず、雑誌『キリスト教世界』でなされた議論をたどり、『西洋の没落』に対する神学者たちの反応の見取り図を手に入れる。その上で、一九二〇年代のW・エーレルト、E・ヒルシュ、K・ハイムの著作における「運命(Schicksal)」の概念について検討する。「運命」の概念は『西洋の没落』の歴史理解を支える概念であるのみならず、同時代の神学における論争概念となっていたのである。最後に、プロテスタント神学の外からの視点としてユダヤ系の言語学者H・ヤーコプゾーンの問題提起をもとに、「運命」についての当時の議論が帯びていた問題を検討する。</p>

1 0 0 0 OA 宗教はなぜ科学による基礎づけを求めるのか : 創造論運動を事例とした分析哲学的考察

- 著者

- 谷内 悠

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.99-121, 2014-06-30 (Released:2017-07-14)

本稿では、「なぜ宗教的なものが科学に基礎づけられることで自らを正当化しようとするのか」という問題について、分析哲学の手法を用いて考察する。その際、創造論、とりわけ自らを「科学である」とする創造科学やID論を事例として取り上げる。それらが科学性を主張するのは、公教育を巡る建前であるだけでなく、科学の優位を前提する社会通念の反映でもあり、ここに宗教と科学の間の現代的な捻れがあると読み取れるのだ。そこで筆者はまず、宗教と科学を概念図式及び言語ゲームとして捉え、個々に分析した。そしてそれらを状況に応じて選択する母体として「メタ概念図式」を措定し、さらに概念図式及び言語ゲームとメタ概念図式との間にある循環関係も考慮した「二重の概念図式理論」を提起する。それを創造論に適用することで、宗教と科学の捻れを解消するに至った。この理論は、ウィトゲンシュタイニアン・フィデイズムのような概念相対主義を乗り越える試みでもある。

- 著者

- 大西 克明

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.4, pp.900-901, 2008-03-30 (Released:2017-07-14)

- 著者

- 山下 博司

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.2, pp.529-552, 2010-09-30

インドの急速な経済発展に伴いインド人の国外進出もきわめて活発である。興味深いのは、外国に頭脳流出するような先端的なインド人科学者・技術者であっても、その多くが、自らの宗教(特にヒンドゥー教)への敬意と信仰を失わないことである。ヒンドゥー教の儀礼や司祭を外国に招致することも多くなっている。縁組みに当たってのホロスコープへの信頼も依然として高い。インテリの間では現代科学の知見とインド哲学・ヒンドゥー思想の精髄は矛盾しないとの確信も強い。本稿では、こうしたヒンドゥー教徒としての確固たる自信・自負を抱かせる契機の一つとなったに相違ないインド近代における伝統思想の再編の問題を、重要な役割を果たし後世への影響力も大きいスワーミー・ヴィヴェーカーナンダの思想と運動を中心に考察する。

- 著者

- 星川 啓慈

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.3, pp.813-836, 2009-12-30 (Released:2017-07-14)

ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(『論考』)における「人は、語りえないものについては、沈黙しなければならない」という文番号七を、『原原論考』(『原論考』以前のもの)にまで遡り、その原形を確認すると、それはもともと「価値」との関わりで書かれた可能性が高い。『論考』出版後は、最初「自戒」であった文番号七が、公言となって彼に付きまとい、彼の「神や信仰や宗教について語りたい」という欲求・衝動とこれを抑えることとの間で、ドラマが展開された。すなわち、次のようなことである。ウィトゲンシュタインはこの公言を意識しつつ、哲学的著作では自分自身の神や信仰や宗教について書くことは控えたが、その裏で、この欲求・衝動を捨てきれなかった。そこで、「倫理学講話」で文番号七の公言を覆すことを示唆し、哲学者として論述するのではないところでは、生涯にわたって神や信仰や宗教について書いたり話したりし続けた。『哲学宗教日記』にはそのドラマが反映されている。

- 著者

- 青木 健

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.3, pp.653-674, 2007

ゾロアスター教研究の資料には、六-一〇世紀に執筆された内部資料であるパフラヴィー語文献と、その他の言語による外部資料がある。外部資料の研究としては、ギリシア語・ラテン語、シリア語、アルメニア語、漢文、近世ヨーロッパ諸語などの資料ごとに纏まったコーパスがあるものの、アラビア語資料を用いた本格的な研究は依然としてなされていない。本論文は、アラビア語資料を完全に網羅した訳ではないが、ある程度の資料に当たって、アラビア語資料によるゾロアスター教研究の方向性を示した試論である。暫定的な結論として、サーサーン王朝時代のペルシア帝国領内のゾロアスター教は一枚岩ではなく、各地方ごとのゾロアスター教が存在したこと、パフラヴィー語文献は、そのうちのイラン高原南部のゾロアスター教を代表するに過ぎないこと、メソポタミアやイラン高原東部のゾロアスター教の実態は、却ってアラビア語資料から類推できることが判明した。

1 0 0 0 OA 利用・崇敬・規制 : 昭和戦前・戦中期における宮内省と皇族表象

- 著者

- 茂木 謙之介

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.49-74, 2014-06-30 (Released:2017-07-14)

本稿の目的は、天皇神格化言説の高揚する昭和戦前戦中期における皇族表象の様相とともに、天皇崇敬に関する宮内省のスタンスを明らかにすることにある。先行論では崇敬対象の天皇と崇敬主体の国民という構造が展開され、抽象的な議論になりがちであるが、本稿では具体性を以て表象される皇族に注目する。本稿では旧宮内省文書から考察を試み、統括官庁の方針を確認するとともに、文書に織り込まれた人びとの声を回復し、それらの経年変化を探る。結果、一九二六〜三七年まででは皇族表象を価値目的的に利用しようとする地域社会のスタンスと、それを規制していく宮内省のスタンスが、一九三七〜四一年前後では〈利用〉と共に皇族を崇敬対象とみなす地域社会の声とともに、その傾向を事実上黙認する宮内省の立場が、そして一九四一〜四五年では軍部の要請と相俟って、崇敬される天皇とそれを崇敬する国民という構造へ収斂させていく宮内省の在り様が看取された。

- 著者

- 青木 健

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.3, pp.837-860, 2009

本論文は、現在までのザラスシュトラ研究の回顧から出発する。近年の研究によって、ザラスシュトラ観には、時代と共に変遷があることが明らかにされた。特に、一〇〜一三世紀に、ザラスシュトラ観が転回したことが確認されている。だが、この時期はゾロアスター教の内在的な文献を欠き、シリア語・アラビア語文献に頼って研究を進めなくてはならない。而して、二〇世紀半ば以降、この時期のイスマーイール派ペルシア学派文献の校訂出版が相次いだ。そこで、本論文ではナサフィー・ラーズィー論争に関するアラビア語テキストを主に、ザラスシュトラ観が「神官から預言者へ」変わる過程を検証する。最後に、ラーズィーがシリア教会に倣ってザラスシュトラをセム的一神教の異端と位置付けようとしたのに対し、ナサフィーは彼をセム的一神教の預言者と捉えようとして論争した経緯を明らかにする。結局、後者がイスラーム世界での共通認識になってゆくのである。

- 著者

- 外川 昌彦

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, pp.437-438, 2016

- 著者

- 山口 瑞穂

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.Suppl, pp.393-394, 2016-03-30 (Released:2017-07-14)

1 0 0 0 OA 陸西星の『楞厳経』解釈について(第五部会,<特集>第72回学術大会紀要)

- 著者

- 長澤 志穂

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.Suppl, pp.257-258, 2014-03-30 (Released:2017-07-14)

- 著者

- 原 英子

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.1133-1134, 2013

- 著者

- 伊藤 雅之

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.617-623, 2013