1 0 0 0 OA 特集5 : シリコーン液膜を通しての酸素輸送

- 著者

- 妹尾 学 山岡 正和

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.277-280, 1983-06-01

小特集:膜工学

1 0 0 0 OA 研究解説 : 正道視変換光学系を用いたレンズ板三次元写真機 : 三次元写真機の基礎事項

- 著者

- 濱崎 襄二 岡田 三男 宇都宮 昇平

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.127-136, 1988-03-01

眼鏡なしで、ある範囲の方向から自由に観察できるような彩色三次元映像を、白色照明のもとで普通の解像力を持った大型カラー・フイルムの上に、瞬時に撮像することができる三次元写真機について、その原理と基礎事項の理論的な結果を述べる。この写真機で記録したフイルムを現像・定着し、撮像の際に用いたレンズ板と同種のレンズ板を重ねて位置合わせし、後方から白色光で照明するならば、前方にいる観察者は三次元映像を観察することができる。(改行)この解説では、基本となる原理(光線方向反転結像)、理想反転板の近似的実現方法、実際的な正逆視像変換光学系により得られる逆現像の光学的性質、記録面上に記録される像の性質等を主に説明する

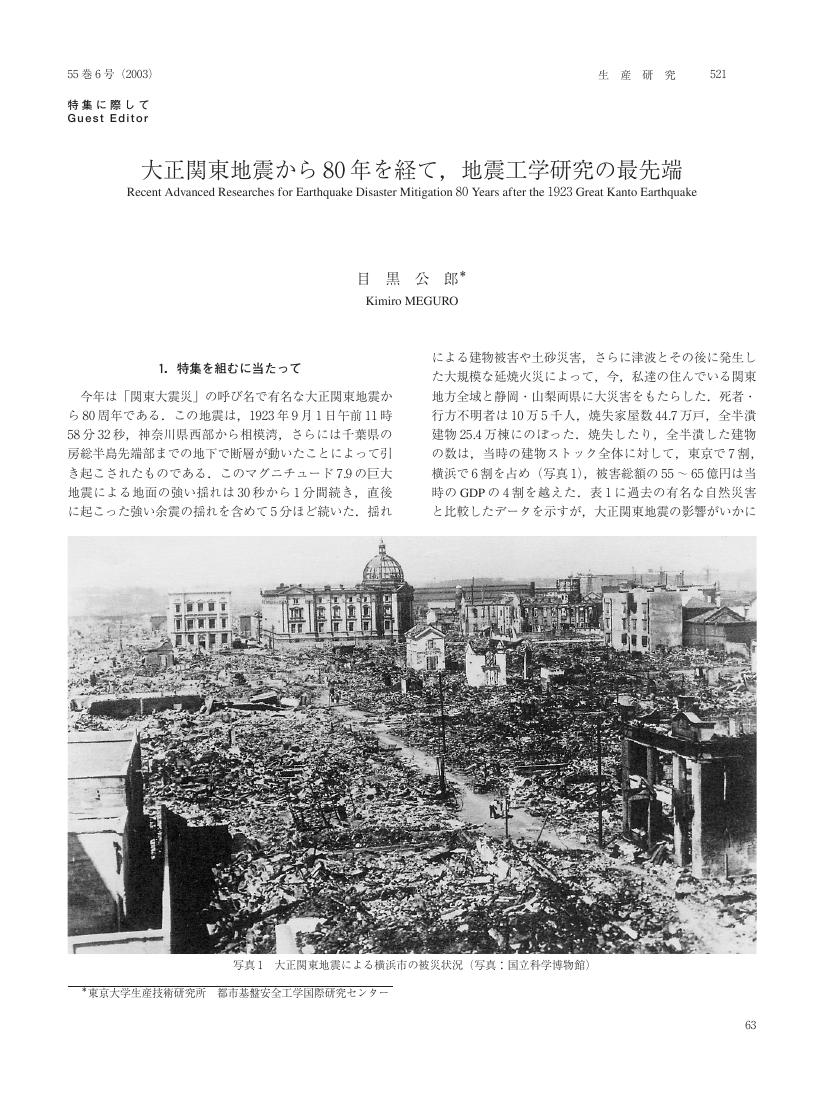

1 0 0 0 OA 大正関東地震から80年を経て,地震工学研究の最先端

- 著者

- 目黒 公郎

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.521-523, 2003 (Released:2007-08-15)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 研究速報 : 波浪ブイによる外洋波観測実験

- 著者

- 高橋 幸伯 小畑 和彦 杉田 洋一 小林 敬幸 中川 朝彦

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.8, pp.350-353, 1984-08-01

1 0 0 0 IR 1978年宮城県沖地震による都市供給施設の被害と復旧--電力施設

- 著者

- 片山 恒雄 増井 由春

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.6, pp.p532-536, 1979-06

- 被引用文献数

- 1

1978年宮城県沖地震による都市ガス・上水道施設の被害と復旧に関する報告(生産研究,第31巻2,4,6号)に続き,電力施設への影響をまとめたものである.停電に重点を置いて被害状況を整理するとともに,停電が他のシステムに与えた影響についても復旧と応急対策の中で検討した.

1 0 0 0 OA MITにおける研究生活

- 著者

- 斎藤 成文

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.25-28, 1958-02-01

1 0 0 0 OA 研究速報 : ラジアルガスタービンの研究(第7報) : 放射状直線羽根と彎曲羽根の比較

- 著者

- 水町 長生

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.12, pp.525-526, 1957-12-01

1 0 0 0 OA プラズマロケットの研究

- 著者

- 長友 信人

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.6, pp.178-182, 1962-06-01 (Released:2009-12-24)

大型ブースターロケットによる人工衛星の打上げと,原子力発電装置の開発は,惑星間飛行への道を開き,新しいロケットエンジンとして電気推進系の実現を可能にした.電気推進系のエンジンには種々のものが考案されたが,なかでもプラズマロケットは一般性と将来性を持つものである.この論文では,マイクロ波を電力源としてプラズマを加速するエンジンについて理論解析を行ない,ロケットとして用いる可能性を示した.目下簡単なモデルによる実験を行なっている.

1 0 0 0 OA 秋田実験場の構成について

- 著者

- 糸川 英夫 吉山 巖

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.103-104, 1957-03-01

1 0 0 0 IR 自動車の運動力学

- 著者

- 藤井 澄二 井口 雅一

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.5, pp.132-138, 1961-05

運転者により操縦された自動車の運動特性は,自動車の運動力学的特性と,運転者の動作特性とから組み立てられる.そこでまずオーバ・ステアリング,アンダ・ステアリングで表現される自動車の静力学的特性から,さらに手放し走行などを含む動力学的特性を解説し,ついで運転者の操縦が加えられた自動車の運動特性へと論議を進め,最後に自動車の研究と平衡した運転者の研究の必要性を述べる.理解の助けとするためにアナログ計算機による計算曲線例を示す.

1 0 0 0 IR 祝辞(創立10周年記念特集)

- 著者

- 瀬藤 象二

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.7, pp.258-258, 1959-07-01

生産技術研究所が10年前にこの土地に第二工学部の後をうけて出発することになったが,研究所になるまでにはいろいろないきさつがあった.当時アメリカのケリー博士のごときは,失業救済のためにこういう研究所案ができた,といううわさがあるがどうなのか,といったようなこともあった.その時,われわれは熱意をもってこのような研究所が日本で特に必要であることを力説し,やっと同氏も納得したのであった.私は皆さんと別れてから産業界に入り,8年余り経った.今日は産業界に身をおく前所長の一人として,何をこの研究所に期待し,どうしたら研究が円滑に進むかについて私見の一端を述べたい.この研究所は,工学の各分野を持ち,また研究者を数多く擁している点からみれば,日本の工学に大きな貢献をなし得る素質を持っていることは確信を以ていえると思う.ここで毎日研究していることは,もちろん学問の研究である.そもそも学問は微に入り細を穿ち,ますます分化し専門化することによって進む.しかしそのように分化し専門化して進むだけでよいのであろうか.顕微鏡にしても,だんだん倍率が上っており,電子顕微鏡もできて10万倍,20万倍と順次倍率を上げることに成功しつつある.何のためにこのように進めて行くのか.これを道具に例えるならば良く切れるように道具をといでいるようなものである.しかし,道具のみいくらよくみがいても木は削れない家は建たぬというのでは,道具が泣くであろう.これを学問についていうなら専門化分化の一面にのみ走るのみでなく,さらにこれを総合して,その効果を工業の具体的問題を解決しそれによって工業の進歩発展に貢献するようなことに期待したいのである.私は産業界で実際問題の解決につき指示を与えているが,その時に感じることは,各工学専門分野の総合効果をあげるために重要なものはリーダーである.リーダーに要求することは,第一には人徳である.しかし人徳のみでは足りない.各メンバーの長短を十分承知し,弱点とするところを有能なメンバーで補うことによって,チームの進む方向を決定することにあると思う.例えば揚水発電について考えると,電気機械については発電機としての作用とモートルとしての作用と両方要求され,他方水力機は水車とポンプとの両作用が必要である.発電機モートル担当の方でどれだけのことができるか,また水車,ポンプの方でどけだけのことがでぎるか,これを総合することによって効率をあげることになる.この場合電気機械のメンバーが強力であれば,モートル,発電機にいく分か多くの負担をさせ解決させる.逆に水力機械のメンバーが強力であれば,ポンプ,水車の方に難問を解決させるようにもって行かねばならぬ.しかも,いつまでに一応の解決をするというような時間的制約があるのである.このような例はいたるところにある.また個人主義に徹するとチームワークの力をあげることはできない.そこで個人と集団との利害関係の調節が必要となる.これらが調和したとき効果があがるのである.生産技術研究所も10年を経過したので,豊富な経験や困難を克服したと思う.産業界から申すなら,これだげの素質をもち各専門分野がそろっているところで,工学の総合化の実例をあげこれがモデルとなり国内各研究所で総合化が行われる機縁となることを切望する.この研究所はいろいろな点で新しい試みでもあり,また世間から必ずしも支持されていない面がある.どんな批判があっても研究成果さえ十分あげるなら,世間は決して見捨ててはおかない.産業界は皆さんの努力を遠くからではあるが,関心と期待とをもってみているのである.

1 0 0 0 IR 日本の塩

- 著者

- 岡 宗次郎

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.181-184, 1961-06

本稿は,去る3月31日停年退官された本所第4部の岡教授が去る3月22日記念講演をされた時の要旨を同教授におねがいしてまとめていただいたものであります(出版委員会).

1 0 0 0 OA アメリカの音響工学 : 滞米メモから第3回

- 著者

- 糸川 英夫

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.18-20, 1954-01-01

p.20 5(11),5(12)の正誤表

1 0 0 0 OA 「太陽電池が起こすイノベーションとは?」

- 著者

- 岡田 至崇

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.437-444, 2008 (Released:2008-10-22)

1 0 0 0 OA パネルディスカッション「企業側から見た産学連携の課題と期待」

1 0 0 0 OA ミクロ・マクロ両視点からの高速道における車線変更モデルの同定

- 著者

- 近藤 啓介 鈴木 高宏

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.205-209, 2007 (Released:2007-06-29)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 速度調整操作モデルにおけるドライバー特性の解析

- 著者

- 宮本 秀樹 鈴木 高宏

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.201-204, 2007 (Released:2007-06-29)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 先進モビリティとシステム制御

- 著者

- 鈴木 高宏

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.206-209, 2006 (Released:2006-12-08)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA レオロジー流体を対象としたメカトロニック人工食道の搬送実験

- 著者

- 鈴木 高宏 新谷 賢 藤田 真理子

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.80-83, 2005 (Released:2006-10-18)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA メカトロニック人工食道の開発

- 著者

- 鈴木 高宏

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.177-178, 2001 (Released:2008-04-08)

- 参考文献数

- 2