4 0 0 0 OA 読書の現在

- 著者

- 塚田 泰彦

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.10, pp.508-512, 2016-10-01 (Released:2016-10-01)

- 被引用文献数

- 1

読書とはそもそもどういう行為なのか。高度情報社会となって,伝統的な読書環境から大きく変貌を遂げた現代の読書環境は,読書や読者をどう変えたのか。これらの問いに答えるために,まず読書関連の用語の定義を再確認することで,伝統的な読書観にもとづく読書行為全体の様相を視野に置いて,読書の心理的過程と社会的文化的過程の両面から現在の読書の偏りや変化をとらえた。次に,読書科学と読書教育研究の歴史をレビューして読書の研究と実践の成果を確認し,そこで得られた枠組みと論点に沿って現在の読書が抱える問題点を4つ抽出し,来るべき読者の立場からその改善の見通しについて論じた。

- 著者

- 塚田 泰彦

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.8-9, 1999-03-31 (Released:2017-07-10)

文学・語学領域の文化遺産を価値の体系として系統的に指導する教室から、学習者ひとりひとりの言語学習を能力や行為の発生・展開過程として実現していく教室へと転換する。その場合、学習者の学びの焦点を「知識・技能としての学力」にあわせるのではなく「意欲・態度の実現による充足感」にあわせる。その方法として、テクスト概念や談話(ディスコース)概念を導入することでこれまでの作品中心主義の教室を解体して、学習者の「テクスト表現過程」が中心化され意義づけられる学習を追究する。

- 著者

- 小野寺 誠 塚田 泰彦 鈴木 剛 三澤 友誉 上野 智史 全田 吏栄 菅谷 一樹 武藤 憲哉 反町 光太朗 伊関 憲

- 出版者

- 福島医学会

- 雑誌

- 福島医学雑誌 (ISSN:00162582)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.57-64, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 26

要旨:【目的】福島市消防本部管内における照会回数5回以上の救急搬送困難事案に対して救急専従医である地域救急医療支援講座による二次救急輪番当直支援の有用性について検討すること。【方法】2017年1月より2020年12月までの4年間に福島市消防本部管内で発生した救急搬送困難事案を対象とした。対象データは,福島市消防本部で保存している救急搬送記録簿,および地域救急医療支援講座から輪番当直支援を行っている二次救急医療機関4病院(以下,A~D病院)の救急車搬送時間記録簿から抽出した。4病院別に救急搬送数を調査し,平日で地域救急医療支援講座から当直支援を行った日(以下,支援日)と行っていない日(以下,非支援日)の二群に分け,救急搬送困難事案数および比率を検討した。【結果】調査期間内に4病院へ搬送された救急車は計34,578台,そのうち搬送困難事案数は589件(1.7%)であった。支援日と非支援日を比較すると,4病院ともに支援日での救急搬送困難事案数は少なく,比率も有意差をもって支援日で少なかった(A病院6件 vs 34件:p < 0.001,B病院7件 vs 26件:p < 0.001,C病院5件 vs 35件:p < 0.001,D病院0件 vs 28件:p = 0.025)。【結語】福島市二次救急医療機関に対する当講座の輪番当直支援は,救急搬送困難事案を有意に減少させていた。救急専従医による適切なトリアージが要因と考えられ,救急専従医が不足している地域での有用なモデルになる可能性がある。

1 0 0 0 OA 福島市におけるコロナ禍発生前後での救急搬送困難事案の検討

- 著者

- 小野寺 誠 後藤 沙由里 関根 萌 鈴木 光子 菅谷 一樹 大山 亜紗美 全田 吏栄 鈴木 剛 塚田 泰彦 伊関 憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.633-640, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)

- 参考文献数

- 23

目的:福島市における救急搬送困難事案の推移および原因をコロナ禍発生前後で調査した。方法:2019年度〜2021年度の間に福島市内で発生した照会回数5回以上の救急搬送困難事案を対象に,年度別に発生数,事故種別,照会時間帯(平日日勤帯,平日夜間帯,土日祝日),医療機関の断り理由を検討した。結果:発生数は71件/82件/193件と2021年度で有意(p<0.001)に増加していた。事故種別検討では一般負傷が19 年度と比較して2021年度で有意(p<0.001)に多く,照会時間帯別にみると平日日勤帯の割合が2019年度と比較して2021年度で有意(p<0.001)に多かった。断り理由別では「ベッド満床」が2021年度で,2019年度, 2020年度と比較して有意(それぞれp<0.001,p<0.001)に多かった。結論:コロナ禍では需要と供給の両輪に対応可能な救急搬送システムを立案し,回復期・慢性期施設を含めた地域連携を構築することが重要と思われた。

1 0 0 0 自殺目的でパラコート製剤を服毒した69歳女性

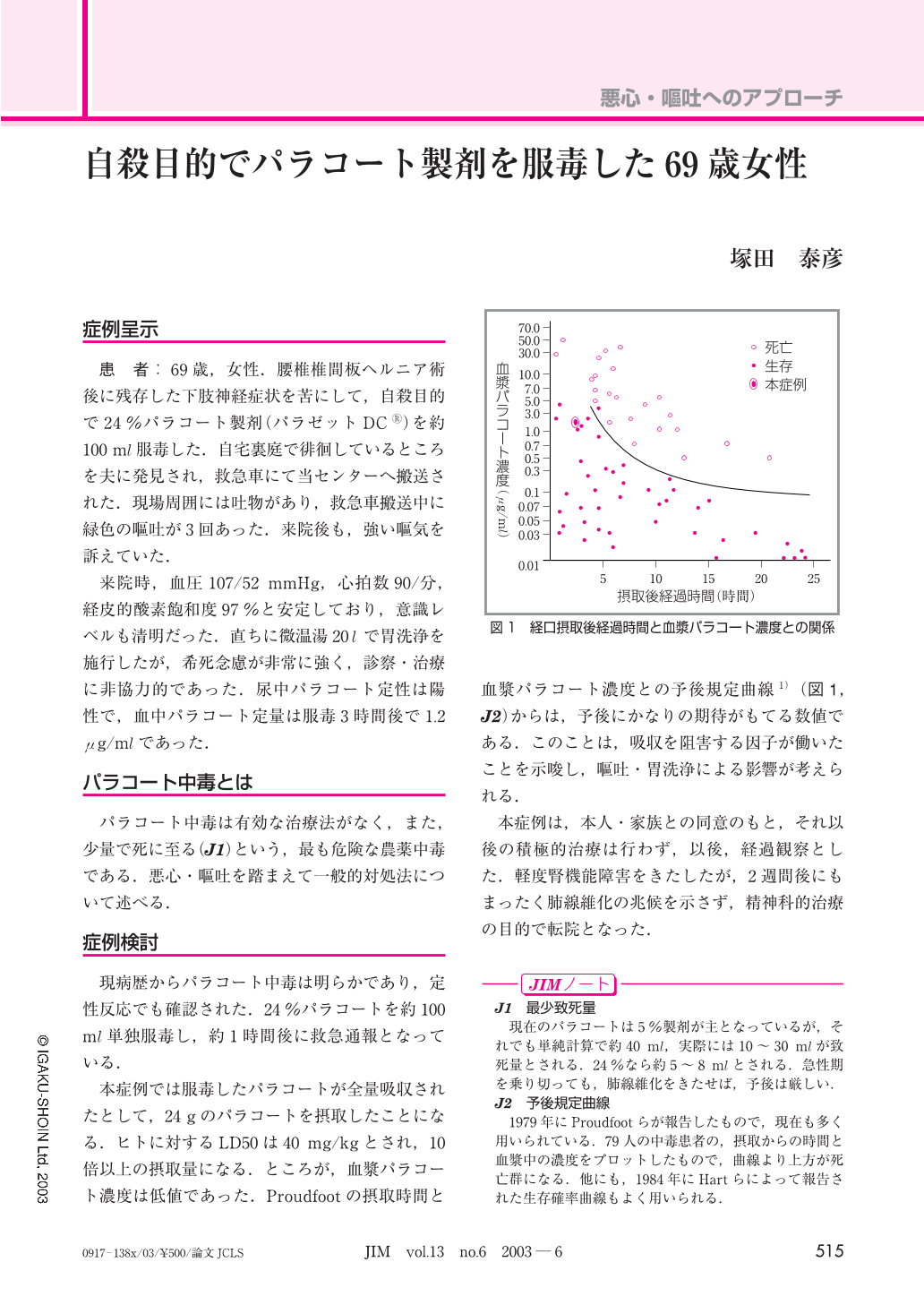

症例呈示 患 者:69歳,女性.腰椎椎間板ヘルニア術後に残存した下肢神経症状を苦にして,自殺目的で24%パラコート製剤(パラゼットDC(R))を約100 ml服毒した.自宅裏庭で徘徊しているところを夫に発見され,救急車にて当センターへ搬送された.現場周囲には吐物があり,救急車搬送中に緑色の嘔吐が3回あった.来院後も,強い嘔気を訴えていた. 来院時,血圧107/52 mmHg,心拍数90/分,経皮的酸素飽和度97%と安定しており,意識レベルも清明だった.直ちに微温湯20 lで胃洗浄を施行したが,希死念慮が非常に強く,診察・治療に非協力的であった.尿中パラコート定性は陽性で,血中パラコート定量は服毒3時間後で1.2 μg/mlであった.

1 0 0 0 読書の現在

- 著者

- 塚田 泰彦

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.10, pp.508-512, 2016

<p>読書とはそもそもどういう行為なのか。高度情報社会となって,伝統的な読書環境から大きく変貌を遂げた現代の読書環境は,読書や読者をどう変えたのか。これらの問いに答えるために,まず読書関連の用語の定義を再確認することで,伝統的な読書観にもとづく読書行為全体の様相を視野に置いて,読書の心理的過程と社会的文化的過程の両面から現在の読書の偏りや変化をとらえた。次に,読書科学と読書教育研究の歴史をレビューして読書の研究と実践の成果を確認し,そこで得られた枠組みと論点に沿って現在の読書が抱える問題点を4つ抽出し,来るべき読者の立場からその改善の見通しについて論じた。</p>

1 0 0 0 日本語教科教育文法の改善に関する基礎研究

文法教育に関わる基本的な事項の調査・検討を進め、現在の学校教育における日本語文法教育の実態調査を進めるとともに、現在の日本語研究の進展状況を鑑みて、現在の日本社会において望まれる「生きる力」としての言語力を身につけるために必要な文法教育のあり方について検討を加え、実践的な提言に及んだ。研究成果は、以下の形式で積極的に公開を進めた。1)研究会の開催;科研費研究分担者を中心に、関連分野の研究者および現職教員が参加する研究会を期間内に4回開催し、現在の国語科における文法教育の実情や問題点、明治以来の言語政策と教科教育における言語教育との関連、国語科における作文教育と文法教育との関連等について意見の交換を行った。2)国際シンポジウムの開催;文法教育の面で共通する側面を持つ韓国の研究者と協力して、2002年と2003年に国際シンポジウム「韓日(日韓)の文法研究」を開催し、研究代表者・研究分担者を中心に基調報告を行い、意見の交換を行った。3)各種学会のシンポジウムへの参加;研究代表者が野外文化教育学会、日本国語教育学会、日本言語政策学会のシンポジウムにパネリストとして招聘され、研究の成果をもとに基調報告を行い、多数の研究者や現職教員と意見を交換した。4)研究報告書の作成・発行(『日本語の文法教育』I〜III)上記、1)〜3)の内容に関しては、論文の形式にして、毎年刊行した研究報告書告(最終報告書を含め3冊)にとりまとめた。全体で400ページ、33本の論文や資料を収録する。5)研究成果のデータベース化文法教育に関する研究論文データベース、戦前の文法教科書類データベースを作成し、一部を前記報告書に掲載すると共に、HP等でも公開した。

1 0 0 0 OA デクスメデトミジン中止後に著しい交感神経過興奮状態を呈した破傷風の1例

- 著者

- 阿部 良伸 池上 之浩 島田 二郎 塚田 泰彦 長谷川 有史 根本 千秋 大野 雄康 田勢 長一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.425-426, 2013-07-01 (Released:2013-08-09)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA リテラシー教育における言語批評意識の形成(<特集>公教育とリテラシー)

- 著者

- 塚田 泰彦

- 出版者

- 一般社団法人日本教育学会

- 雑誌

- 教育學研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.484-497, 2003-12-30

- 被引用文献数

- 2

The aim of this paper is to investigate the components of new literacy on the paradigm of current research in literacy. Identifying the most important components in literacy education is also one of the main issues. Literacy education in post-modern time needs to shape the learner's consciousness of language criticism with learner-centered approach. This paper consists of three main points. Firstly, the problems in Japanese language education as a mother tongue are clarified. They are as follows : 1) The concept of functional literacy has not yet been accepted in Japan, so the concept of literacy is usually defined as minimal literacy. 2) The research results on the learning processes of literacy are few. 3) The concept of literacy based on the 'ideology model' of Brian Street was lacking in literacy research until now. 4) There is no idea of literacy learning as a social practice in learner-centered classrooms. Secondly, for resolving the problems so far, literacy learning needs to be re-structured, requiring learners to be conscious of language as an identity-maker. Thirdly, the controversial points are put in order by reviewing the arguments related to making language consciousness in the UK and Australia. To sum up, the 'Language awareness movement' in the UK since about 1980 has the problem that the practical methods and the content are made by applied linguistic approach. 'Critical literacy education' in Australia since about 1990 also has the same problem ; the methods and the content are made by applied sociological approach. These applied scientific approaches are apt to pay no attention to learning processes concerned with learner's self-consciousness. Finally, I propose introducing the original term 'consciousness of language criticism' for new literacy education, giving some examples of classroom practices. Language criticism is for everyone to criticize their own languages openly and make them better for their own good. Every learner should study their own languages through activating their existing knowledge about language. It cannot be emphasized too strongly that the way of making individuals conscious of their languages is to form a connection with their own experiences.

1 0 0 0 OA 原発事故におけるドクターヘリ運航の問題点

1 0 0 0 リテラシー学習の再構築のための創発的綴りの体系的研究

本研究の目的は、「創発的綴り(invented spelling)」の生産的な事例を体系的に記述研究することと、その記述のための基礎研究として、日本語表記体系の習得過程の実態を発達段階を想定して捉えることである。この2つの研究については、先行研究がなく、本研究はこの方面のパイロット的な研究となる。はじめに、準備研究として試行的に収集したデータに基づき7段階の日本語綴りの能力の発達段階(仮説)を設定し、日本語綴りの習得の実態を把握する体系的な調査問題を作成した。この調査問題について、幼稚園・小学校1年生を対象に、調査協力校でデータ収集を行い、その分析結果に基づいて、発達段階の確認と創発的綴りの生産的な側面について、言語学的・教育学的視点で考察を行った。調査協力校の実績は、幼稚園1校(1カ年1回)、小学校3校(2カ年2回、6月前後と12月前後)である。結果として、次の点が確認された。1) 仮説的に設定した7段階の発達段階は基本的に支持された。2) 複数の協力校での比較によって、学校ごとに発達段階上の実態の差異も確認された。3) 創発的綴りについては生産的側面と非生産的側面について相対的な評価が難しい例が確認されたが、これらの解釈を「教育的意義」の視点で検討することが、重要であることが明らかになった。4) 幼稚園での実態、特に習得段階の個別差の大きい点が明らかになった。創発的綴りの体系的記述については記述方法など、課題も残された。