5 0 0 0 OA 高校生の夏期野球強化練習時の血液・尿成分の変動

- 著者

- 鈴木 政登 坂木 佳寿美 松原 茂 三浦 次郎 塩田 正俊 飯島 好子 町田 勝彦 井川 幸雄

- 出版者

- 日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科學 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.231-242, 1990-08-01

- 被引用文献数

- 5

成長期にあるスポーツ選手の運動と栄養摂取の実状を把握するとともに適正な運動と栄養のあり方を考える目的で、次のような実験を行なった。高校生野球部員17名(15〜16歳、169.1cm、59.0kg)を対象に、1週間の夏期強化練習(自宅通学)時にエネルギー消費量(EE)、栄養摂取量(CI)、摂取食品目数、体重および血圧を毎日測定し、12分間走は4回行なった。血液・尿成分は強化練習初日、4日目および最終日(7日目)の3回測定した。本実験結果は、次の通りであった。1.強化練習1週間の平均EEは53.4±7.5kcal/kg/dayであった。CIはEEの87.2%に相当し、1日あたり平均7.4kcal/kg少なかった。しかし、体重の経日的変化は観察されなかった。2.強化練習経過に伴う血圧変化はみられなかったが、12分間走成績は低下した。3.炭水化物(C)、脂肪(F)および蛋白質(P)の熱量比は、1週間の平均でそれぞれ66.0、20.3および13.8%であり、動物性蛋白質は47.8%であった。4.食事内容は各家庭でほぼ決まっており、個人内変動が少なかった。概ね摂取食品目数が少なく、10品目に満たない者が35%みられ、それがほぼ1週間継続していた。5.血液成分のうち顕著に変化したのは、血清TG、TP、Hgb濃度およびCPK活性であり、強化練習4日目から最終日CPKTG41/36.4(Pi)(UN)(CA)NaCl7.112EECI(CI-EE)CACPKTGTPHgb(20.3%)(1.50g/kg/day)

3 0 0 0 OA 超臨界水を反応溶媒とするPETの高速分解・テレフタル酸回収

- 著者

- 阿尻 雅文 佐藤 修 町田 勝彦 斎藤 功夫 新井 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.505-511, 1997-07-10 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 55 67 32

本研究では, PETのケミカルリサイクルの可能性を明らかにすることを目的とし, 超臨界水中におけるPETの分解反応の特性を検討した.PETは超臨界水条件下 (温度673K, 圧力40MPa) では5分間で完全に加水分解し, 反応時間12.5分では純度97%のテレフタル酸が収率91%で回収できた.反応温度は, PETの分解速度, テレフタル酸の回収率に大きな影響を与え, 573K (40MPa) とすると, 90%以上のテレフタル酸回収に90分を要した.超臨界水中での実験で, 圧力が反応に与える影響を検討したところ, 高圧条件に保つことで, 熱分解の進行による変性残渣や二酸化炭素の生成, すなわちテレフタル酸からの脱炭酸が抑制されることが明らかになった.

3 0 0 0 OA 院内感染対策における事務部門の役割

- 著者

- 加藤 健 兼本 園美 北村 正樹 畠山 まり子 奈良 京子 吉川 晃司 町田 勝彦 小野寺 昭一 吉田 正樹 柴 孝也

- 出版者

- Japanese Society of Environmental Infections

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.223-228, 2002-05-24 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 2

当院には, 感染制御チームをはじめとする感染症に関する様々な部門が組織化されている. 今回は, 院内感染対策の中心的役割を果たしている感染制御チームと事務局である病院管理課の業務を通じて, 院内感染対策における事務部門の役割について検討した. 事務局が, 感染症関連情報を一元管理することにより, 病院全体での感染症対策のレベルアップや管理体制の整備・拡大につながり, 病院管理部門と診療部門の円滑な運営をもたらすことができ, さらに, 臨床現場の意見が反映された改訂版の感染対策ガイドラインが作成されることになった. このような実績をもとに, 病院のクオリティ向上に貢献するとともに, 院内感染対策に対するリスクマネジメント体制が整備されることになった.

- 著者

- 野村 裕知 町田 勝彦

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1125, pp.90-94, 2002-01-21

問 日本のエレクトロニクス産業が冬の時代を迎えています。いつになったら好転の兆しが表れるのでしょう。 答 1970年代のオイルショックをはじめ、今までだって何度も落ち込みを経験しています。ところが、あの頃はすべて短期間のうちに回復に向かったんですね。気分的にも、何となくそのうちに良くなるだろう、という楽観的な雰囲気があった。

- 著者

- 鈴木 政登 石山 育朗 塩田 正俊 町田 勝彦

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.585-598, 2003-10-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 1 1

既存の最大酸素摂取量 (VO2max) の判定基準は軍人やスポーツ選手など十分に身体鍛錬を積んだ者を対象に設定された.しかし, 現在VO2maxは健康関連体力要素の1つとして, 幼若者から高年齢者に到るまで広く普及している.従って, それらの者に適用できるVO2max判定基準およびその臨界値が求められる.本研究では, 8~82歳までの健康男女548名を対象に, トレッドミルによる負荷漸増運動を課し任意の最大酸素摂取量 (VO2max) を実測した.任意のVO2max値を年齢回帰させ, 年齢予測VO2max値を算出し, 実測VO2max×100/年齢予測VO2maxの式から%VO2max値を求め, その度数分布図に反復切断法を適用し, VO2max基準域 (X-1.96SD~X+1.96SD, 70%~130%VO2max) を設定した.この範囲の平均値をVO2max基準値, 下位10%に相当する値を臨界値とし, いずれも実測値に変換し5歳毎の平均値として男女別に提示した.次いで, 70%~130%VO2max範囲の生理・生化学的指標 (HRmax, DPmax, RRmax, %△PVmaxおよびbLAmax) を, %VO2max値算出法に基づき%表示した.%表示された各指標の度数分布図の下位10%に相当する値を, VO2max値として採択し得る限界値 (臨界値) とし, 実測値に変換し5歳毎の平均値として男女別に提示した.最後に70%VO2max以上の領域を占めた各被験者の値をVO2maxと認定 (男性224名, 女性283名) し, 各生理・生化学的指標の臨界値を単独または組み合わせ適用によるVO2maxの採択率を調べ, さらに簡便・容易性および信頼性の観点からVO2max判定指標およびそれらの組み合わせを吟味した.その結果, 単独適用した場合の採択率が最も高いのはHRmaxであり, 男性の臨界値92.1%, 女性の値91.0%HRmaxを適用し, それぞれ92.9%および91.2%の採択率が示された.次いで, 簡便・容易で信憑性の高い組み合わせは, HRmaxとbLAmaxの両方の臨界値を同時に満たした場合で, 男性では82.6%, 女性は80.6%の採択率であった.本研究によって, 反復切断法と従来の判定基準適用によるVO2max値との間に有意差のないことが確認され, 反復切断法による性・年齢別VO2maxの基準値および臨界値が提示された.さらに, 簡便で信憑性の高いVO2max判定指標としてHRmaxおよびbLAmaxの臨界値が提示され, 性・年齢別臨界値の適用が奨められた.

1 0 0 0 OA 健康女性の最大酸素摂取量, 血清脂質, 体組成, 骨密度の加齢変化および習慣的運動の影響

- 著者

- 鈴木 政登 清水 桃子 河辺 典子 高尾 匡 町田 勝彦 川上 憲司

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.329-344, 1996-04-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 5 1

加齢およびlife styleに起因した有酸素性作業能 (VO2max) の低下, 高血圧, 血清脂質の上昇および筋量や骨密度 (BMD) の低下は「寝たきり, 痴呆性老人」発症の危険因子とされる.本研究は, 年齢やlife styleおよび運動の習慣化の動機などそれぞれが異なる20~76歳の健康女性165名を対象とした横断的研究であり, これらの危険因子が習慣的運動によって改善または除去されるか否かを調べる目的でなされた.1回30分間以上, 週2回以上の頻度で水泳, ジョギング, エアロビックダンス等の運動を2年間以上継続している者を運動群 (Ex群, n=82) , Ex群としての条件を満たさない者および運動習慣がない者を対照群 (Cont群, n=83) とし, 40~60歳までは5歳刻みで, それ以下およびそれ以上の年齢の者は一括して比較した.運動習慣の有無のみならず閉経年齢や嗜好品および就業状況などlife styleの調査も行い, 次のような研究結果を得た.1) 本被検者165名のうち閉経者は89名 (54%) おり, 閉経年齢の平均は49.7±3.1歳 (閉経期間1~23年間) であった.2) 常習的喫煙者は35名, 週1回以上の頻度の飲酒習慣を有する者は100名みられた.3) 加齢にともなって体重あたりVO2max (n=165, r=-0.590) およびHRmax (r=-0.722) は有意 (p<0.001) に減少した.Ex群のVO2maxはCont群に比し有意な高値を維持しつつ加齢にともない減少したが, HRmaxには2群間の差はなかった.4) 安静時血圧は40歳未満の群が有意な低値を示した他は隣合う年齢間に有意差こそなかったが, 明らかに加齢にともないSBP (r=0.391) , DBP (r=0.315) ともに有意 (P<0.001) な上昇を示した.しかし, 本被検者165名の中には160/95mmHg以上の者はいなかった.安静血圧にはEx, Cont群間に有意差はなかったが, 運動前後の差 (ΔSBP, ΔDBP) はEx群がやや高い傾向であった.5) 血液成分のうち, 明かな年齢変化が認められたのは血清TC (r=0.346, p<0.001) およびLDL-C濃度 (r=0.339, p<0.001) であった.HDL-Cには年齢変化はみられなかった.Ex, Cont群間の比較では, TC, HDL-CいずれもEx群が高値傾向を示し, HDL-C/TC比には差がなかった.しかし, 本被検者のうち10, 30kmおよびフルマラソンなど公式試合出場者 (n=11, 49.7±7.7歳) では同年代の者に比し血清TCは低く (189.2±23.3mg/dl) , HDL-Cは有意に高値 (72.2±10.9mg/dl) であった.さらに, 飲酒と運動習慣を併用している者 (n=26) のHDL-C (75.8±15.8mg/dl) およびHDL-C/TC比が高かった.6) 体重や肥満度には年齢変化も2群間の差もみられなかったが, 加齢にともない%FTMが増加し, %LTMが減少する傾向であった.2群間の比較ではEx群の%LTMが高く, %FTMは低値傾向を示した.7) 閉経前にはEx群のTBMDおよびLegBMDが有意に高値であったが閉経後では2群間に有意差はなかった.しかし, 閉経後の者でもフルマラソン等公式大会に出場している者 (n=5, 52.6±1.5歳) のTBMDおよびLegBMDはCont群 (51~55歳) のそれに比し有意に高値であった.8) VO2max, 体組成, 骨密度および血清脂質濃度相互の関連を調べた結果, VO2max総量はLTM (kg) と高い相関 (r=0.669) を示し, VO2max/LTMは加齢にともなって減少したが, いずれの年齢でも常にEx群が有意な高値であった.体重あたりVO2maxは%FTMとは逆相関 (r=-0.442) , %LTMとは正相関 (r=0.422) を示した.しかし, 血清TC, HDL-C濃度とは関連がなく, 安静時SBP (r=-0.232, p<0.01) およびDBP (r=-0.192, p<0.05) とは低い相関係数しか示されなかった.一方, BMDは年齢の他に体重, それもLTMの影響を強く受けた.しかし, TBMDと体重あたりVO2maxとの相関は必ずしも高くはなかった (r=0.354, p<0.001) .骨密度およびVO2maxにおよぼす諸要因の重回帰分析を行った結果, 次のような回帰式を得た.全身骨密度 (TBMD; g・cm-2)=0.9525-0.0045×Age+0.0059×FTM (kg) +0.0072×LTM (kg)(n=165, R=0.669, p<0.001)VO2max (ml・kg-1・min-1)=47.97-0.391×Age+0.175×Leg BMD (g・cm-2) -0.531×%FTM (%)(n=165, R=0.715, p<0.001)尚, 上記二式の偏回帰係数はすべて0.1%水準で有意であった.以上の研究結果から, 習慣的運動によって全身持久性能力 (VO2max) や筋の最大酸化能 (VO2max/LTM) は高く維持されるが, 加齢による骨密度の減少や血清脂質の改善を期待することは困難であり, これらの改善にはより厳密な運動処方が必要であることがわかった.しかし, 体重あたりVO2maxは骨密度 (例えば, 脚骨密度; r=0.395) や筋量指標 (%LTM; r=0.422) と有意 (p<0.001) な正相関を示したことから,

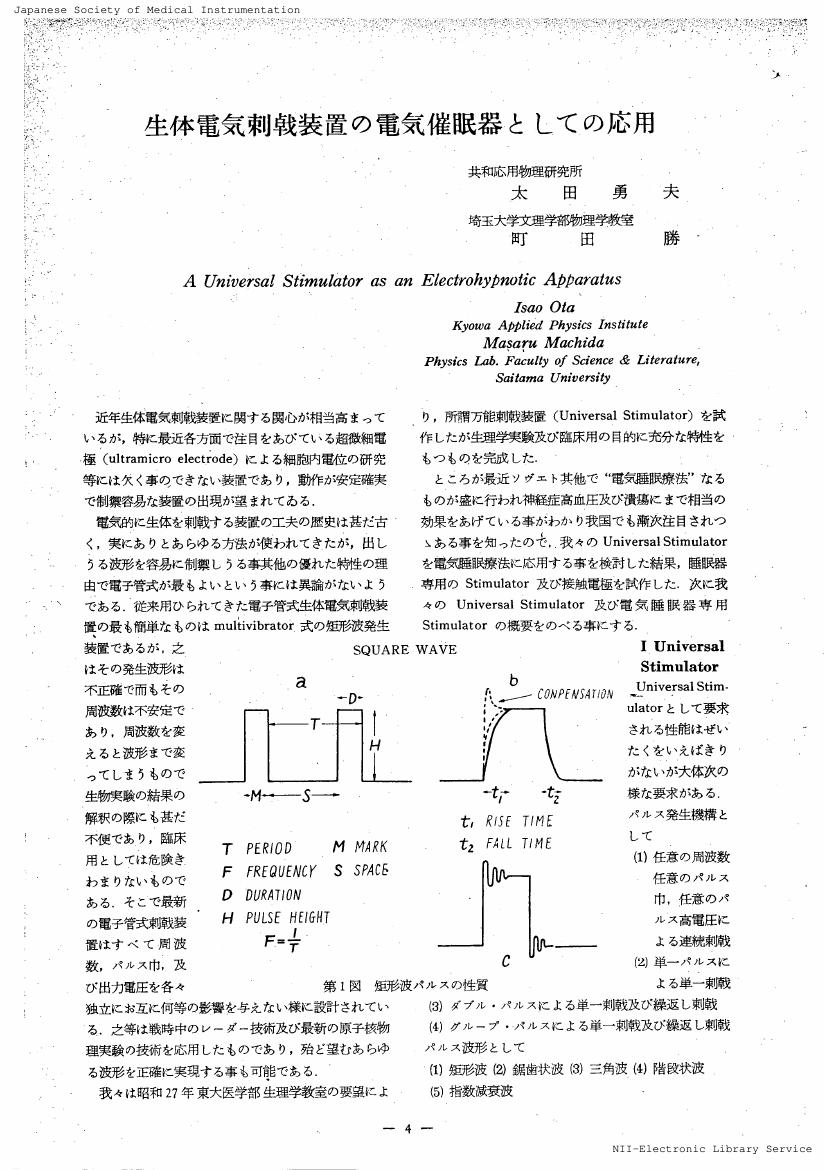

1 0 0 0 OA 生体電気刺戟装置の電気催眠器としての応用

- 著者

- 太田 勇夫 町田 勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療機器学会

- 雑誌

- 医科器械学雑誌 (ISSN:00191736)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.4-10, 1956-03-01 (Released:2020-07-06)

1 0 0 0 OA 高校生の夏期野球強化練習時の血液・尿成分の変動

- 著者

- 鈴木 政登 坂木 佳寿美 松原 茂 三浦 次郎 塩田 正俊 飯島 好子 町田 勝彦 井川 幸雄

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.231-242, 1990-08-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

成長期にあるスポーツ選手の運動と栄養摂取の実状を把握するとともに適正な運動と栄養のあり方を考える目的で, 次のような実験を行なった.高校生野球部員17名 (15~16歳, 169.1cm, 59.Okg) を対象に, 1週間の夏期強化練習 (自宅通学) 時にエネルギー消費量 (EE) , 栄養摂取量 (CI) , 摂取食品目数, 体重および血圧を毎日測定し, 12分間走は4回行なった.血液・尿成分は強化練習初日, 4日目および最終日 (7日目) の3回測定した.本実験結果は, 次の通りであった.1.強化練習1週間の平均EEは53.4±7.5kcal/kg/dayであった.CIはEEの87.2%に相当し, 1日あたり平均7.4kcal/kg少なかった.しかし, 体重の経日的変化は観察されなかった.2.強化練習経過にともなう血圧変化はみられなかったが, 12分間走成績は低下した.3.炭水化物 (C) , 脂肪 (F) および蛋白質 (P) の熱量比は, 1週間の平均でそれぞれ66.0, 20.3および13.8%であり, 動物性蛋白質は47.8%であった.4.食事内容は各家庭でほぼ決まっており, 個人内変動が少なかった.概ね摂取食品目数が少なく, 10品目に満たない者が35%みられ, それがほぼ1週間継続していた.5.血液成分のうち顕著に変化したのは1血清TG, TP, Hgb濃度およびCPK活性であり, 強化練習4日目から最終日にかけてCPK活性が著しく上昇し, 他は低下した.とくにTG濃度低下が著しく4日目には初日の1/3以下に激減した.6.強化練習4日目, 最終日にかけて, 無機燐 (Pi) , 尿素窒素 (UN) およびカテコールアミン (CA) 排泄量が著増し, Na, Cl排泄量は低下した.7.強化練習1週間の体重, 12分間走成績, EEおよびCIと血液・尿成分変化との相互関連を調べた結果, 負のエネルギー出納 (CI-EE) が増すほど, 尿中CA排泄量や血清CPK活性が上昇し, TG, TPおよびHgb濃度が逆に低下することが示された.以上の実験結果から, 現状の運動量と栄養摂取状態が持続すれば体重が減少し, 貧血を生じる可能性は十分あり, 体力のみならず十分な技術向上も期待できない, と考えられる.この運動量で野球練習を続けるならば, 摂取食品目数および総摂取熱量の増加, とくに脂肪 (現在の熱量比の平均20.3%) , 蛋白質 (現在平均1.509/kg/day) の摂取増加など栄養摂取面の改善が必要であると思われる.稿を終えるにあたり, 本研究遂行に御協力いただいた栄養士, 三浦かおり, 横田あけみの両氏に厚く御礼申し上げます.また, 被検者として御協力いただいた千葉県立流山中央高校野球部々員諸君ならびに大井監督に御礼申し上げます.

- 著者

- 町田 勝彦

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)

- 巻号頁・発行日

- no.935, pp.169-172, 2006-09-25

——2006年8月に,世界最大となる第8世代(2160mm×2460mm)のガラス基板を使う亀山・第2工場が立ち上がりました。当初の予定より2カ月前倒しで稼働したことになりますが,立ち上げは順調だったのでしょうか。 うまく進みましたよ。想定していた以上に順調でした。私の表情を見てもらえば,順調だったことが分かるでしょう。

- 著者

- 鈴木 政登 清水 桃子 河辺 典子 高尾 匡 町田 勝彦 川上 憲司

- 出版者

- 日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科學 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.329-344, 1996-04-01

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 6 1

加齢およびlife styleに起因した有酸素性作業能 (VO<SUB>2</SUB>max) の低下, 高血圧, 血清脂質の上昇および筋量や骨密度 (BMD) の低下は「寝たきり, 痴呆性老人」発症の危険因子とされる.<BR>本研究は, 年齢やlife styleおよび運動の習慣化の動機などそれぞれが異なる20~76歳の健康女性165名を対象とした横断的研究であり, これらの危険因子が習慣的運動によって改善または除去されるか否かを調べる目的でなされた.1回30分間以上, 週2回以上の頻度で水泳, ジョギング, エアロビックダンス等の運動を2年間以上継続している者を運動群 (Ex群, n=82) , Ex群としての条件を満たさない者および運動習慣がない者を対照群 (Cont群, n=83) とし, 40~60歳までは5歳刻みで, それ以下およびそれ以上の年齢の者は一括して比較した.運動習慣の有無のみならず閉経年齢や嗜好品および就業状況などlife styleの調査も行い, 次のような研究結果を得た.<BR>1) 本被検者165名のうち閉経者は89名 (54%) おり, 閉経年齢の平均は49.7±3.1歳 (閉経期間1~23年間) であった.<BR>2) 常習的喫煙者は35名, 週1回以上の頻度の飲酒習慣を有する者は100名みられた.<BR>3) 加齢にともなって体重あたりVO<SUB>2</SUB>max (n=165, r=-0.590) およびHRmax (r=-0.722) は有意 (p<0.001) に減少した.Ex群のVO<SUB>2</SUB>maxはCont群に比し有意な高値を維持しつつ加齢にともない減少したが, HRmaxには2群間の差はなかった.<BR>4) 安静時血圧は40歳未満の群が有意な低値を示した他は隣合う年齢間に有意差こそなかったが, 明らかに加齢にともないSBP (r=0.391) , DBP (r=0.315) ともに有意 (P<0.001) な上昇を示した.しかし, 本被検者165名の中には160/95mmHg以上の者はいなかった.安静血圧にはEx, Cont群間に有意差はなかったが, 運動前後の差 (ΔSBP, ΔDBP) はEx群がやや高い傾向であった.<BR>5) 血液成分のうち, 明かな年齢変化が認められたのは血清TC (r=0.346, p<0.001) およびLDL-C濃度 (r=0.339, p<0.001) であった.HDL-Cには年齢変化はみられなかった.Ex, Cont群間の比較では, TC, HDL-CいずれもEx群が高値傾向を示し, HDL-C/TC比には差がなかった.しかし, 本被検者のうち10, 30kmおよびフルマラソンなど公式試合出場者 (n=11, 49.7±7.7歳) では同年代の者に比し血清TCは低く (189.2±23.3mg/dl) , HDL-Cは有意に高値 (72.2±10.9mg/dl) であった.さらに, 飲酒と運動習慣を併用している者 (n=26) のHDL-C (75.8±15.8mg/dl) およびHDL-C/TC比が高かった.<BR>6) 体重や肥満度には年齢変化も2群間の差もみられなかったが, 加齢にともない%FTMが増加し, %LTMが減少する傾向であった.2群間の比較ではEx群の%LTMが高く, %FTMは低値傾向を示した.<BR>7) 閉経前にはEx群のTBMDおよびLegBMDが有意に高値であったが閉経後では2群間に有意差はなかった.しかし, 閉経後の者でもフルマラソン等公式大会に出場している者 (n=5, 52.6±1.5歳) のTBMDおよびLegBMDはCont群 (51~55歳) のそれに比し有意に高値であった.<BR>8) VO<SUB>2</SUB>max, 体組成, 骨密度および血清脂質濃度相互の関連を調べた結果, VO<SUB>2</SUB>max総量はLTM (kg) と高い相関 (r=0.669) を示し, VO<SUB>2</SUB>max/LTMは加齢にともなって減少したが, いずれの年齢でも常にEx群が有意な高値であった.体重あたりVO<SUB>2</SUB>maxは%FTMとは逆相関 (r=-0.442) , %LTMとは正相関 (r=0.422) を示した.しかし, 血清TC, HDL-C濃度とは関連がなく, 安静時SBP (r=-0.232, p<0.01) およびDBP (r=-0.192, p<0.05) とは低い相関係数しか示されなかった.一方, BMDは年齢の他に体重, それもLTMの影響を強く受けた.しかし, TBMDと体重あたりVO<SUB>2</SUB>maxとの相関は必ずしも高くはなかった (r=0.354, p<0.001) .<BR>骨密度およびVO2maxにおよぼす諸要因の重回帰分析を行った結果, 次のような回帰式を得た.<BR>全身骨密度 (TBMD; g・cm<SUP>-2</SUP>)<BR>=0.9525-0.0045×Age+0.0059×FTM (kg) +0.0072×LTM (kg)<BR>(n=165, R=0.669, p<0.001)<BR>VO<SUB>2</SUB>max (ml・kg<SUP>-1</SUP>・min<SUP>-1</SUP>)<BR>=47.97-0.391×Age+0.175<BR>×Leg BMD (g・cm<SUP>-2</SUP>) -0.531×%FTM (%)<BR>(n=165, R=0.715, p<0.001)<BR>尚, 上記二式の偏回帰係数はすべて0.1%水準で有意であった.<BR>以上の研究結果から, 習慣的運動によって全身持久性能力 (VO<SUB>2</SUB>max) や筋の最大酸化能 (VO<SUB>2</SUB>max/LTM) は高く維持されるが, 加齢による骨密度の減少や血清脂質の改善を期待することは困難であり, これらの改善にはより厳密な運動処方が必要であることがわかった.しかし, 体重あたりVO<SUB>2</SUB>maxは骨密度 (例えば, 脚骨密度; r=0.395) や筋量指標 (%LTM; r=0.422) と有意 (p<0.001) な正相関を示したことから,

1 0 0 0 344. 咀嚼強度と血圧,脳血流量応答(呼吸・循環)

1 0 0 0 生体電気刺戟装置の電気催眠器としての応用

- 著者

- 太田 勇夫 町田 勝

- 出版者

- 日本医療機器学会

- 雑誌

- 醫科器械學雜誌 (ISSN:00191736)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.4-10, 1956-03-01