1 0 0 0 克山病とセレン欠乏

克山病(Keshan disease)は,心筋障害を主徴とする中国の風土病の一つで,1935年,中国黒竜江省克山県で初めて発見され,地名にちなんで名づけられた疾患である.その後,中国の東北部から西南部にかけての細いベルト地帯での発生が確認された1).特に,山岳部や農村で発生し,小児や妊産婦での発生率が高い.また,克山病患者の大部分は,食物を自家産生する農家に発生し,その家庭の多くは経済的に貧困な農家である. 以前は,慢性一酸化炭素中毒とかウイルス性心筋炎などが疑われたが,その後の研究により生体試料中のセレン(Se)含量の低下が認められ,また発生地区の農作物や土壌中のSe含量が著しく低いことが明らかにされた2,3).このような事実から,克山病がSe欠乏を中心とする栄養障害によるものと考えられるようになった.この考えかたに基づいて克山病流行地域での大規模な亜セレン酸の予防的投与が行れ,著しい克山病の発生減少が認められた.しかし,この亜セレン酸の予防的投与(週1回,0.5~1mg経口投与)以外に,主食(キビやトウモロコシ)に大豆を加えたり,豆腐を配給したりしても,克山病の発生は減少しており,Se欠乏以外に全体的な栄養障害が克山病の原因とも考えられている4).

1 0 0 0 病理診断報告書における精度管理 : 誤記載の検討から

1 0 0 0 白血病細胞のTdT活性

TdTはオリゴ・ポリデオキシヌクレオチドをプライマー(primer)として,その3'OH末端にポリデオキシリボヌクレオチド三リン酸からのデオキシリボヌクレオチジル残基の付加を行う特殊なDNAポリメラーゼで,その測定にはpoly dAをプライマーとして3H-dGTPの取り込みでもって測定する生化学的な方法と,TdTに対する抗体を作製して間接螢光抗体法によって個々の細胞中のTdT活性を測定する免疫学的な方法とがある.TdT活性はかつてはT細胞のマーカーとされていたが,ほとんどすべての急性リンパ性白血病及び,約1/3の慢性骨髄性白血病急性転化例の芽球中にTdT活性が証明されること,TdT活性陽性の症例がビンクリスチン・プレドニゾロン(V-P)療法によく反応することなどが判明し,この酵素の病態生理学的ならびに臨床的意義がにわかに注目されるようになった. 現在TdT活性の生化学的な測定が幾つかの施設においてなされており,また螢光抗体法による測定も一般化しつつあるが,特に後者の螢光抗体法による個々の白血病芽球のTdT活性の測定は,今後日常の臨床検査として広く行われるようになるのではないかと期待される.

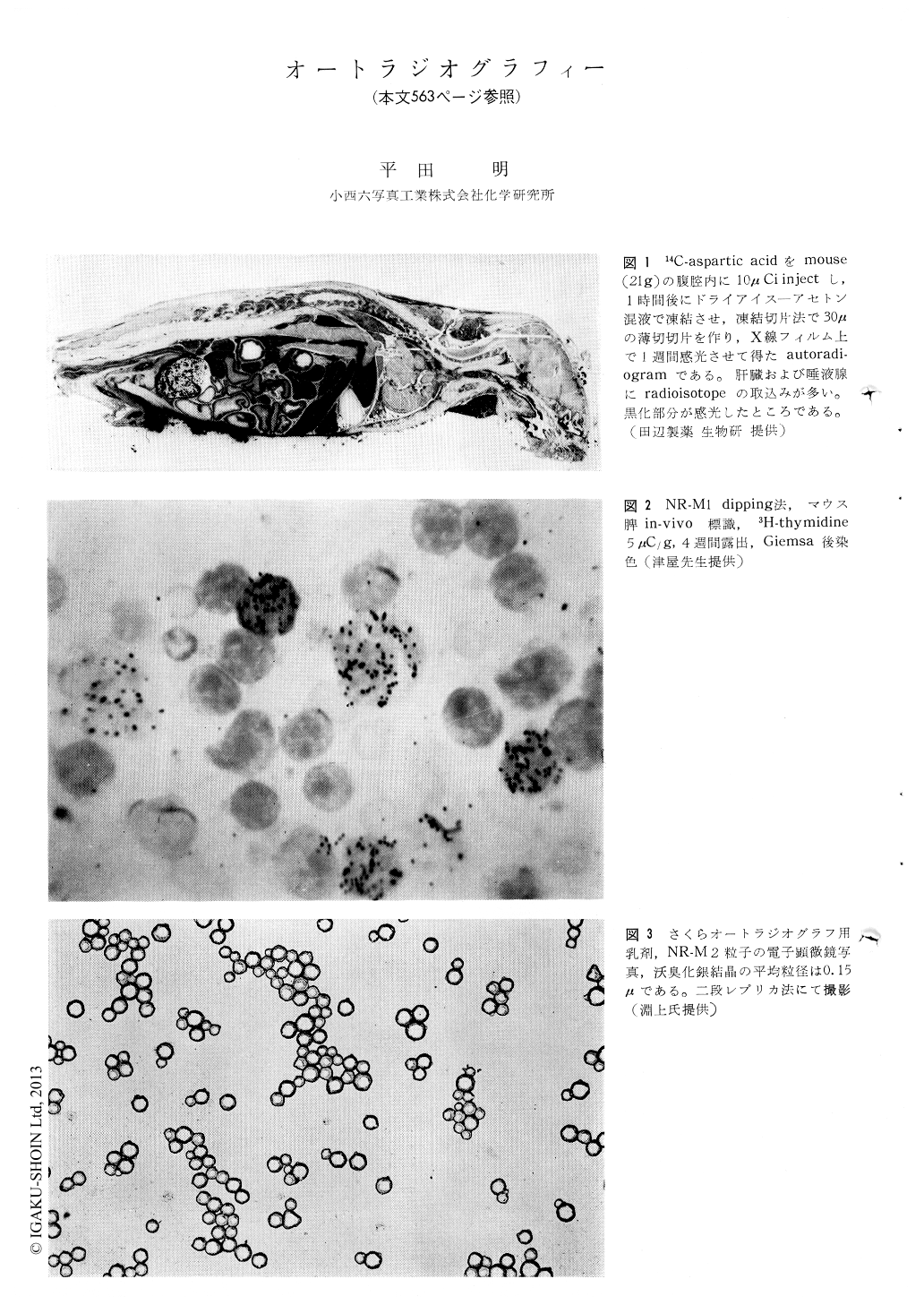

1 0 0 0 オートラジオグラフィー

はじめに オートラジオグラフィーとは,一口にいうと標本中の放射性同位元素(ラジオアイソトープ)の分布を,それから出る放射線の感光作用によって,標本に密着させた写真乳剤膜に直接記録させる方法である。もう少し具体的に説明すると,ある化合物の生体内での挙動を知りたいときは,この化合物を適当なラジオアイソトープでラベルして,これを生体内に入れ,その動きをラジオアイソトープから出る放射線を目印にして,適当な検出器で検知すればよい。このような方法を一般にトレーサー技術というが,電気的な検出器の代りに写真感光材料を用いる方法がオートラジオグラフィである。方法は,動物に投与した後,一定時間経過したところで,所定の臓器をとり出し,それの組織標本を作る。この上に後で説明するミクロオートラジオグラフ用乳剤をかぶせて,1〜2週間放置する。これを現像,定着など,通常の写真処理を行なった後,切片を適当な色素で染色して,顕微鏡で観察すればよい。組織や細胞内にとり込まれたラジオアイソトープの局在を,組織像の上に重なった現像銀の分布として見ることができる。この方法はオートラジオグラフィのなかでもミクロオートラジオグラフィと呼ばれ,細胞生理学,細胞化学的な研究面に大きな貢献をしてきた。最近では,より解像力のすぐれている電子顕微鏡を用いての電子顕微鏡的オートラジオグラフィの技法も研究され,両者共,今後ますます進展するものと思われる。

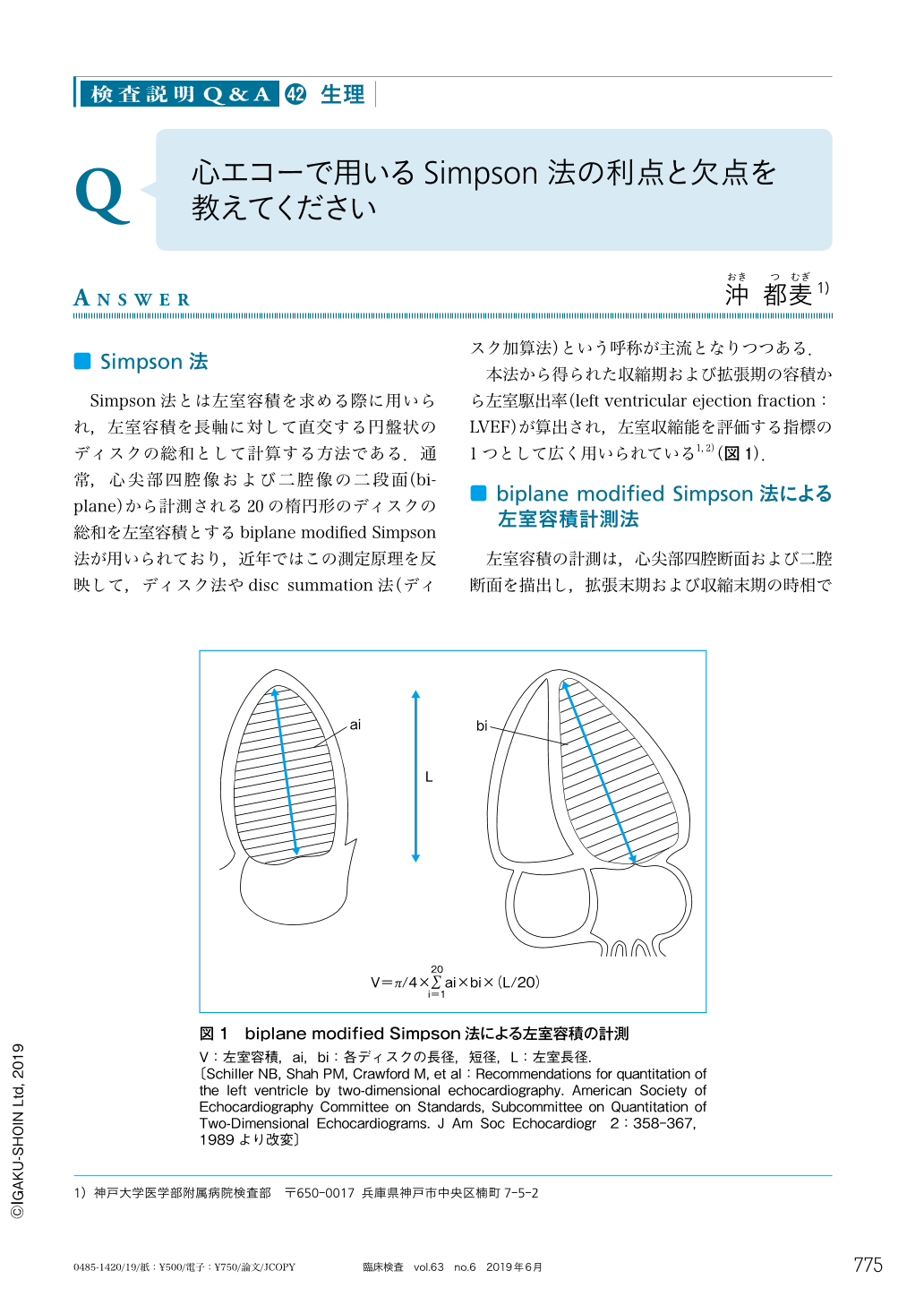

1 0 0 0 心エコーで用いるSimpson法の利点と欠点を教えてください

■Simpson法 Simpson法とは左室容積を求める際に用いられ,左室容積を長軸に対して直交する円盤状のディスクの総和として計算する方法である.通常,心尖部四腔像および二腔像の二段面(biplane)から計測される20の楕円形のディスクの総和を左室容積とするbiplane modified Simpson法が用いられており,近年ではこの測定原理を反映して,ディスク法やdisc summation法(ディスク加算法)という呼称が主流となりつつある. 本法から得られた収縮期および拡張期の容積から左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)が算出され,左室収縮能を評価する指標の1つとして広く用いられている1,2)(図1).

1 0 0 0 急性膵炎にみられる低カルシウム血症

1 0 0 0 生体酵素の日内リズム (生体リズム)

- 著者

- 奥田 拓道 斉藤 昌之

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.p850-856, 1986-08

1 0 0 0 放射線性膀胱炎

病態 放射線性膀胱炎は骨盤内の放射線治療に起因する出血性膀胱炎であり,骨盤内への放射線照射後6カ月〜10年で発症するとされている1).放射線治療の合併症のなかでも治療困難なものの1つであり,ひとたび発症してしまうと血尿,膀胱刺激症状が認められ,重症例では血尿のコントロールが困難となり,尿路変更術が必要になったり,時には致命的になったりすることさえある2).重篤な放射線性膀胱炎をきたした放射線治療の原疾患としては子宮頸癌が最も多く,ほかに直腸癌,膀胱癌,前立腺癌などが原因となり得る.照射線量が50Gy以下では発症頻度は約3%に過ぎないが,80Gyを越すと12%に達するとの報告や,90Gy以上ではGrade 2,3(表1)3)の放射線性膀胱炎の発症頻度が急増するといった報告が認められ,照射線量が増えるに従って発症の危険性が高くなることがわかっている4). 放射線障害の本態は血管内皮細胞による進行性の閉塞性動脈内膜炎であり,組織が傍血管性,低細胞性,低酸素状態になることとされている.病理学的には粘膜浮腫,血管拡張,閉塞性動脈内膜炎,平滑筋の線維化が認められる.通常の創傷治癒に必要な線維芽細胞が機能しないため,長期的には膀胱の線維化をきたす1).

1 0 0 0 新生児のカルシウムとマグネシウム

1 0 0 0 アルカリホスファターゼの化学発光基質AMPPD

臨床検査に用いられるアルカリホスファターゼの基質としては,従来より比色測定用のp-ニトロフェニルリン酸(PNP)が知られている.また,高感度基質としては4-メチルウンベリフェリルリン酸(4MUP)が一般的である.これらは臨床検査の分野では生化学のみならず,免疫血清でのEIAの標識酵素であるアルカリホスファターゼの基質として利用されている.一方,EIAにおける迅速,高感度化にともない,化学発光あるいは生物発光法が注目されている.本稿では,最近報告されたアルカリホスファターゼの新規な化学発光基質(AMPPD)の反応原理,その特徴,応用について述べる. 1988年,米国のDr.Bronsteinらは,アルカリホスファターゼの安定な化学発光基質3-(2'-spiroadamantane)4-methoxy-4-(3"-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane(AMPPD)を合成した1).その構造は図1の(Ⅰ)に示すように,ジオキセタンに結合するフェニルリン酸とジオキセタン骨格を立体的に安定化させるアダマンチル基よりなる.このAMPPDは酵素により加水分解されて,比較的不安定な中間体(Ⅱ)となる.この化合物はアルカリ溶液中でジオキセタン骨格が開裂して,1重項励起状態のm-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル(Ⅲ)とアダマンタノンになる.この励起化合物(Ⅲ)は波長470nmの光を発して基底状態に戻る.この反応は酵素で励起化合物の生成をくり返すため,酵素反応時間20分~30分で発光量がプラトーになる増幅型となっている.アルカリホスファターゼのこの基質に対するKm値は2×10-4mol/lであってPNPや4MUPと類似しており,基質の親和性にアダマンチル基は影響していない.

1 0 0 0 免疫測定法における血清干渉因子による非特異的干渉作用の除去

1 0 0 0 ウイルスと感染症

Virusはラテン語で「毒」を意味する言葉である.医療倫理の根幹を成す患者の生命・健康保護の思想,患者のプライバシー保護,専門家としての尊厳の保持などを謳った「ヒポクラテスの誓い」で有名なヒポクラテスは,病気を引き起こす「毒」という意味でこの言葉を使ったとされている.日本では最初,日本細菌学会によって「病毒」と呼ばれていたが,1953年に日本ウイルス学会が設立され,本来のラテン語発音に近い「ウイルス」という表記が採用された.感染症の発症に細菌以外の病原体が関与していることを最初に示したのはロシアのディミトリ・イワノフスキーで,彼は1892年にタバコモザイク病の病原が細菌濾過器を通過しても感染性を失わないことを発見し,それが細菌よりも微小な,顕微鏡では観察できない存在であることを示した.その後1935年にアメリカのウェンデル・スタンレーがこのタバコモザイク病の病原であるタバコモザイクウイルスの結晶化に成功し,この結晶が感染能を持っていることを示した.こうした発見や研究に端を発し,ウイルスに関する様々な研究が進められてきた訳である. ウイルスは,他の生物の細胞を利用して,自己を複製させることのできる微小な構造体で,蛋白質の殻とその内部に詰め込まれた核酸から成っており,細胞をもたないことから,生物学上は非細胞性生物または非生物として位置づけられている.ウイルスは持っている核酸の違いから,大きくDNAウイルスとRNAウイルスに分けられる.ウイルスはそれ自身単独では増殖できず,他の生物の細胞内に感染して初めて増殖可能となる.また,他の生物の細胞が2分裂によって対数的に数を増やすのに対し(対数増殖),ウイルスは1つの粒子が感染した宿主細胞内で一気に数を増やして放出される(一段階増殖).ウイルスの増殖は通常,ウイルスの細胞表面への吸着→細胞内への侵入→脱殻(だっかく)→部品の合成→部品の集合→感染細胞からの放出,というようなステップで行われる.ウイルスの細胞表面への吸着は細胞表面のレセプターを介して行われ,インフルエンザウイルスが気道上皮に高い親和性を持つのは,気道上皮細胞のシアル酸糖鎖がインフルエンザウイルスのレセプターとなっているからである.

1 0 0 0 スエヒロタケ(Schizophyllum commune)

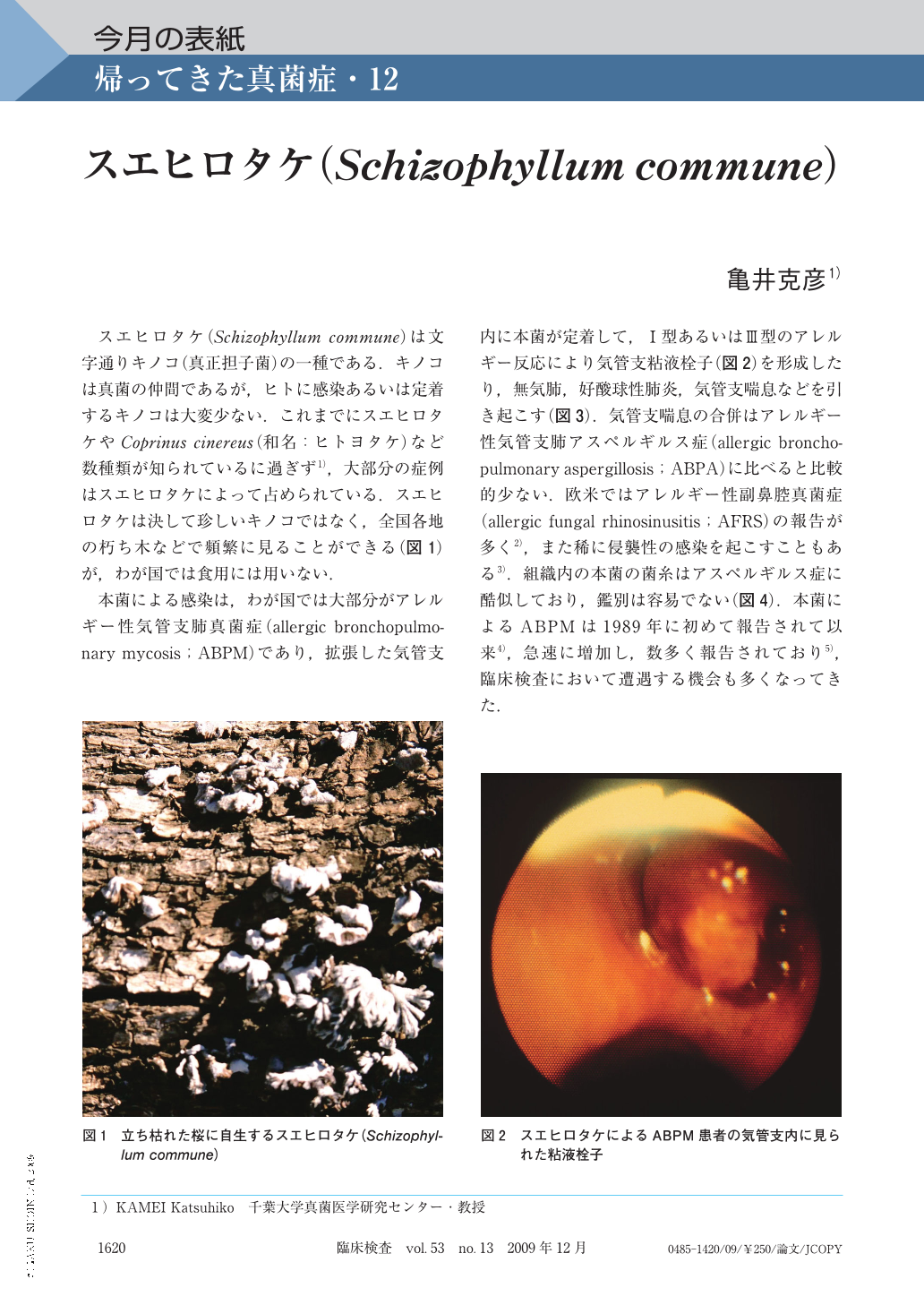

スエヒロタケ(Schizophyllum commune)は文字通りキノコ(真正担子菌)の一種である.キノコは真菌の仲間であるが,ヒトに感染あるいは定着するキノコは大変少ない.これまでにスエヒロタケやCoprinus cinereus(和名:ヒトヨタケ)など数種類が知られているに過ぎず1),大部分の症例はスエヒロタケによって占められている.スエヒロタケは決して珍しいキノコではなく,全国各地の朽ち木などで頻繁に見ることができる(図1)が,わが国では食用には用いない. 本菌による感染は,わが国では大部分がアレルギー性気管支肺真菌症(allergic bronchopulmonary mycosis;ABPM)であり,拡張した気管支内に本菌が定着して,Ⅰ型あるいはⅢ型のアレルギー反応により気管支粘液栓子(図2)を形成したり,無気肺,好酸球性肺炎,気管支喘息などを引き起こす(図3).気管支喘息の合併はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症(allergic bronchopulmonary aspergillosis;ABPA)に比べると比較的少ない.欧米ではアレルギー性副鼻腔真菌症(allergic fungal rhinosinusitis;AFRS)の報告が多く2),また稀に侵襲性の感染を起こすこともある3).組織内の本菌の菌糸はアスペルギルス症に酷似しており,鑑別は容易でない(図4).本菌によるABPMは1989年に初めて報告されて以来4),急速に増加し,数多く報告されており5),臨床検査において遭遇する機会も多くなってきた.

1 0 0 0 ヘモビジランスシステムと輸血安全管理 (輸血の安全管理)

1 0 0 0 筋ジストロフィー

- 著者

- 武田 伸一 平田 彰

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.467-478, 2002-05-15

筋ジストロフィーの分野では,分子遺伝学の発展をもとに原因遺伝子とその産物の解明が進んでいる.原因遺伝子の解明は,各病型の診断を確実にしたばかりでなく,従来,用いられてきた遺伝形式と臨床症状に基づいた病型の分類に対して,ジストロフィノパチー,サルコグリカノパチー,ジスフェルリノパチー,カルパイノパチーなどの原因遺伝子に基づく新しい疾患概念の提唱に結び付いた.今後は分子病態の理解を背景に根治的治療法の開発が求められている.

1 0 0 0 微生物レクチン

- 著者

- 本田 武司

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.13, pp.1780-1781, 1990-12-15

レクチンは,オリゴ糖と特異的に結合して糖含有物質自体あるいは細胞を凝集させる(糖)蛋白1)で,最初植物の種子に見いだされた.その後,微生物もレクチン(様物質)を産生していることがしだいに明らかになってきた2).表1にこれまでに報告された主要な微生物由来レクチンとそれらに結合する糖の種類をまとめた.レクチンが結合する糖の特異性は,①各種の糖による赤血球凝集反応の阻害,②細胞表面の糖分子を酵素で変化させレクチン結合性への影響を調べる,③レクチンを固定化したカラムを用いた結合物質の解析,などによって決定されている. 微生物由来レクチンは,形態学的に線毛と非線毛に大別できる.非線毛性レクチンの実体にはまだ不明な点が多いが,線毛性レクチンについては,P線毛,S線毛,タイプ1型線毛などでしだいに明らかになっているように,線毛構成成分とは別にその先端にアドヘジンとよばれる真のレクチン蛋白が存在する2).

1 0 0 0 黒白フィルムの選択法と現像法 (医学写真(特集))

- 著者

- 村山 勇

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.8, pp.569-574,551, 1967-08

1 0 0 0 よい金持ちと寄生虫学者—山口玄洞と山口左仲

- 著者

- 太田 伸生

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.6, pp.770-771, 2017-06-15

世に金満家の話は珍しくないが,よい金持ちとイヤな金持ちがあるものだとは,私たち貧乏人のひがみも混じった感想である.ディケンズの『クリスマス・キャロル』に出てくるケチンボ経営者Scrooge氏がクリスマスの夜に幽霊に諭されてよい金持ちに変わる話には子ども心にも残った教訓である.よい金持ちというのはどんな人たちかと考えてみると,私財に固執せず,必要な場面で金離れよく寄付を惜しまないで,余計な口は挟まないのが理想の1つであろう.今回は,よい金持ちが1人の大寄生虫学者を育てた逸話を紹介したい. 私は母校の同窓会誌に時々,駄文を寄稿しているが,あるとき,山口左仲という寄生虫学者を紹介してみようと思った.基礎医学の人間は暇があることに加えて偏執狂の傾向があり,私も彼について資料を集め,また長野県の生家を訪ねて取材のまねごとまでやって山口左仲についての拙文を書き上げたのである.左仲という人は昭和20〜30年代にかけて活躍した寄生虫学者であり,地球上の動物の寄生虫をともかく調べまくって,詳細な図譜とともに寄生虫の大カタログを書き上げたすごい人である.たいがいの寄生虫は左仲の本に載っている.左仲は医者でありながら京都帝大の理学部で学位を取得した本格的な寄生虫学者であり,その記述はあくまでも科学的に精緻である.

1 0 0 0 聴力検査① 判読手順と異常値メカニズム

- 著者

- 杉尾 雄一郎

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.9, pp.1092-1098, 2018-09-15

はじめに 聴覚に関する検査は“聴覚検査”と呼ぶべきであるが,その内容は膨大である.日常臨床の場で“聴力検査”といえば,一般的にはオージオメータを用いた純音聴力検査(以下,聴検)のことを指す.聴検は耳科診療において最も施行される頻度の高い聴覚検査であり,検査を行う者は手際よく施行しなければならない.その結果を検討し最終的に診断を下すのは医師の仕事であるが,検査を行う者には,検査が正しく施行されたか,得られた結果が妥当なものであるのかを,常に検討する姿勢が求められる. 本稿では聴検を行う際に念頭に置くべき事項について概説する.

1 0 0 0 —血圧脈波検査②—判読の極意

- 著者

- 阿藤 大

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.760-766, 2018-06-15

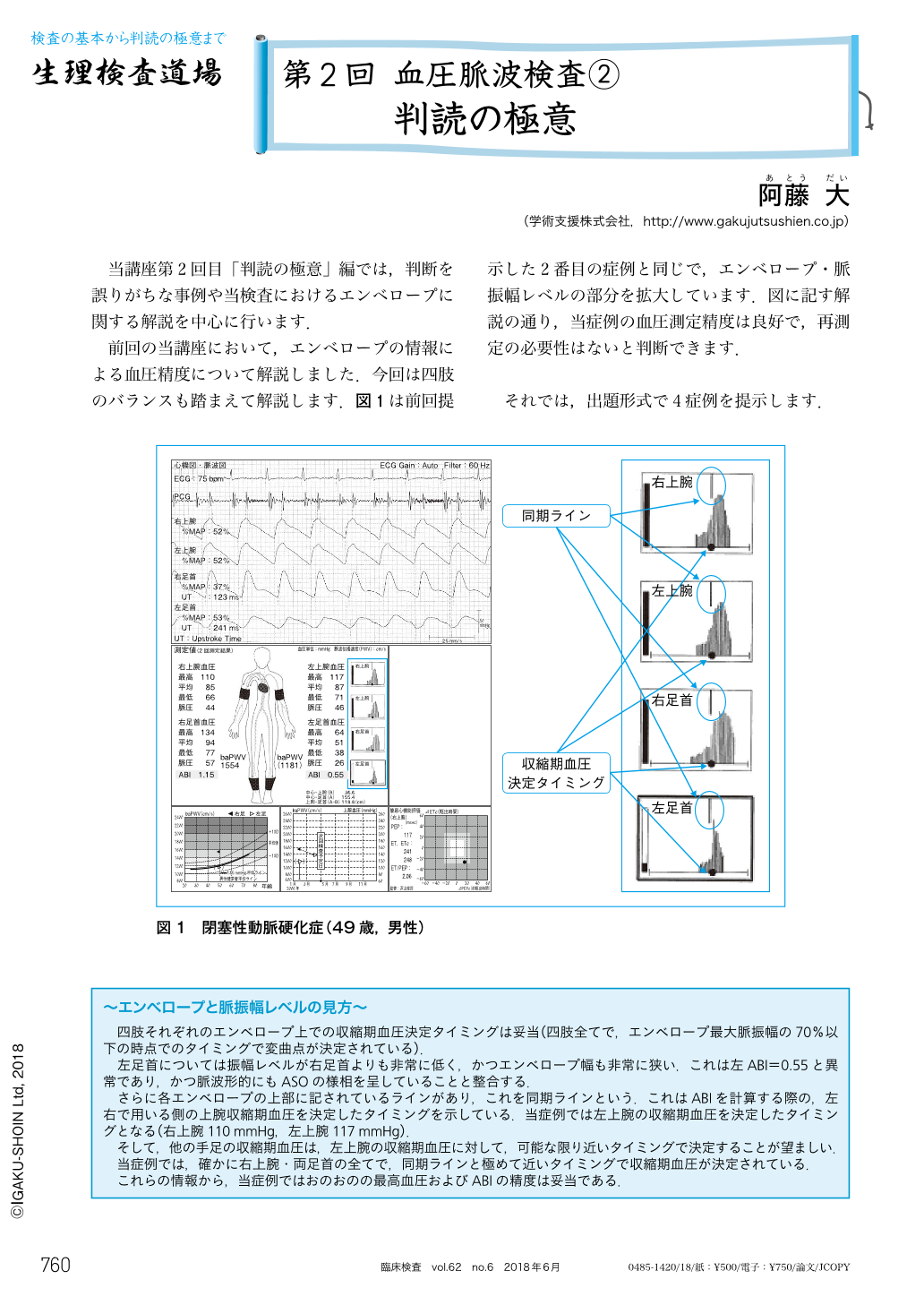

当講座第2回目「判読の極意」編では,判断を誤りがちな事例や当検査におけるエンベロープに関する解説を中心に行います. 前回の当講座において,エンベロープの情報による血圧精度について解説しました.今回は四肢のバランスも踏まえて解説します.図1は前回提示した2番目の症例と同じで,エンベロープ・脈振幅レベルの部分を拡大しています.図に記す解説の通り,当症例の血圧測定精度は良好で,再測定の必要性はないと判断できます.