1 0 0 0 OA ヒトの上肢運動に関連した脊髄固有ニューロンの機能解析

- 著者

- 佐野 秀仁 大木 紫 里見 和彦

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.26-37, 2010 (Released:2011-01-07)

- 参考文献数

- 15

(背景)ヒトの腕の運動指令を伝える経路には,錐体路から直接運動ニューロンにシナプス結合する経路とC3-4に存在するpropriospinal neuron(PN)等を介して間接的に伝える経路が存在すると言われている。患者で間接経路の機能評価を行う基礎として,検査法確立を試みた。(方法)正常被検者の右または左腕の上腕二頭筋から表面筋電図を記録,同側の尺骨神経の電気刺激と反対側運動野の経頭蓋磁気刺激の組み合わせ刺激を実施,刺激強度を系統的に変えた。(結果)全被検者で組み合わせ刺激により上腕二頭筋で観察される誘発電位の振幅が大きくなり,間接経路を介した効果が確実に観察できた。また,右利き正常被験者では利き腕側でこの促通効果が強いことが観察された。(結論)本評価法により,PNを介する間接的皮質脊髄路の機能が評価できることが示された。右利き正常被検者で促通効果に左右差がみられたのは,手の使用頻度によりPNに対する錐体路入力の強さが変わるためと考えられた。

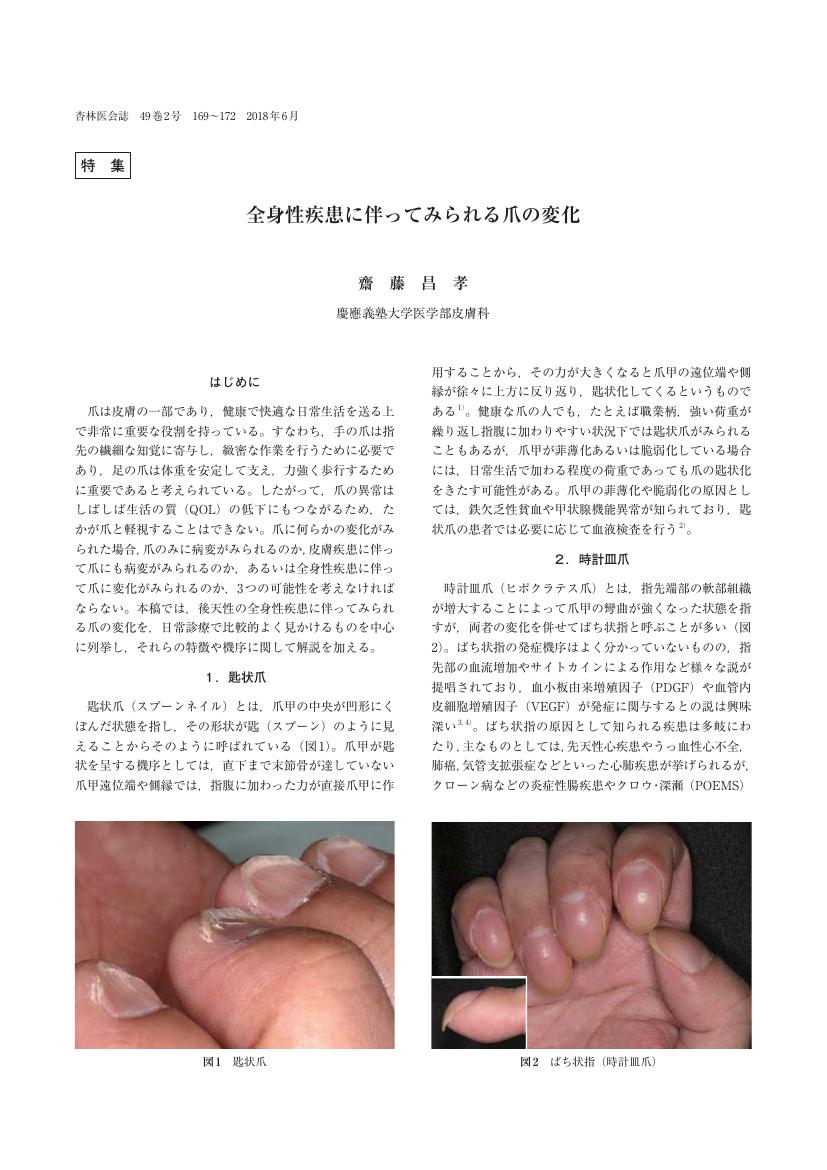

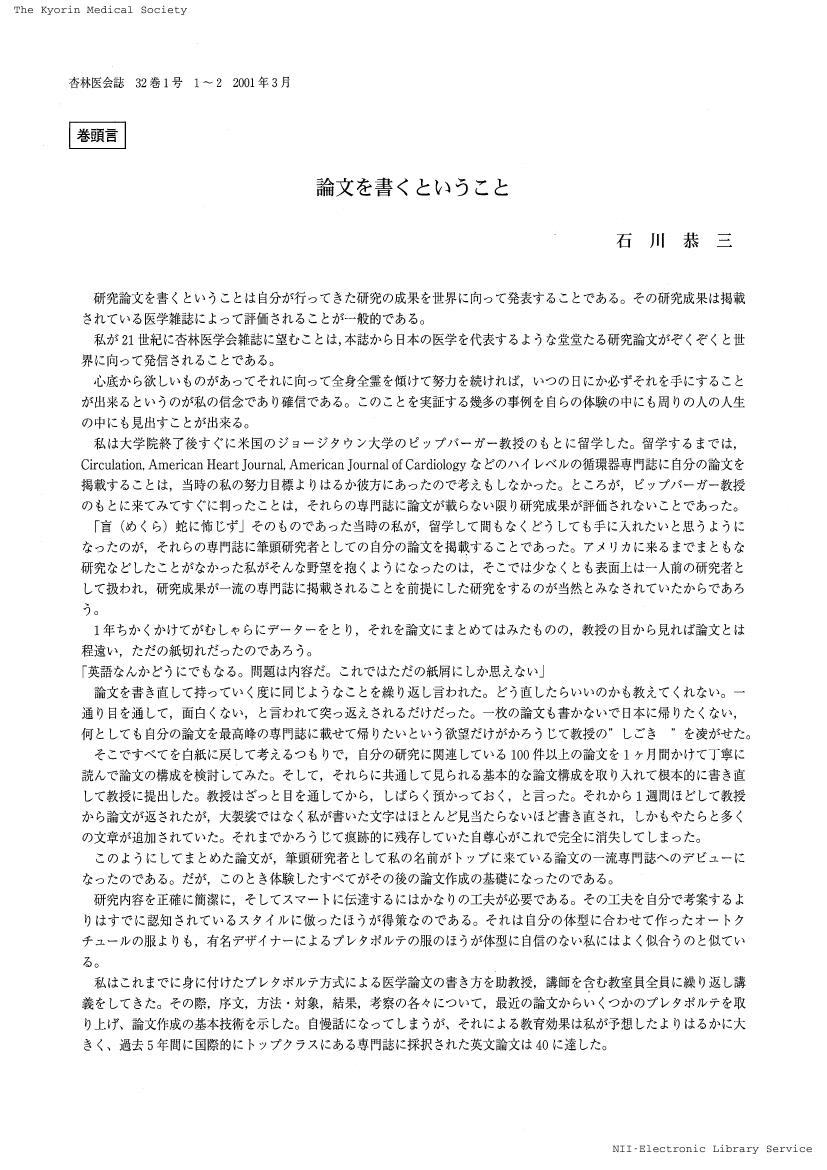

1 0 0 0 OA 全身性疾患に伴ってみられる爪の変化

- 著者

- 齋藤 昌孝

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.169-172, 2018 (Released:2018-07-06)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 新幹線列車乗務員室における気圧変化と耳症状について

- 著者

- 千田 忠男 上畑 鉄之丞

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.461-466, 1982-12-30 (Released:2017-02-13)

新幹線列車乗務員室の気圧変化とそれに起因すると考えられる列車乗務員の耳症状について検討した。その結果, 調査対象とした乗務員1, 024名における主な自覚症状は「耳なり」と「耳が聞こえにくい」であり, その訴えの頻度はそれぞれ40.1%, 25.1%を示し, いずれも対象群にくらべ有意に多かった。また列車が高速度でトンネル内を走行する際に乗務員室内の気圧は急激に変化し, 5秒間および30秒間の最大の変化はそれぞれ9.9mb, 20.0mbに達した。これらのことから乗務員室内でくりかえし発生する気圧の急激な変化が乗務員の耳症状多発の原因の1つをなしていることが示唆された。

1 0 0 0 OA 腐食性食道炎に対して食道バイパス術を施行した1例

- 著者

- 蓮井 宣宏 長尾 玄 鶴見 賢直

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.113-119, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)

- 参考文献数

- 54

症例は80歳,女性。自殺企図のため強酸性洗剤を300 ml内服し,腐食性食道炎および化学性肺炎の診断で緊急入院した。急性期は集中治療を行い,全身状態は改善した。しかし高度の食道狭窄をきたし,内視鏡的バルーン拡張術を複数回試みたが改善を認めず,第129病日に外科治療を行った。術式は高齢,肺癌併存状態を考慮し,食道切除は行わず細径胃管,胸骨後経路,頚部吻合によるバイパス術に留めた。術後は縫合不全を認めたが保存的に改善し術後34日(受傷後163日)に独歩退院した。吻合部狭窄に対して複数回の内視鏡的バルーン拡張術を要したが食道癌の発生もなく,2年の経過を経た。今回我々は腐食性食道炎を経験し,良好な経過を得たので本邦の報告例とともに文献的考察を交えて報告する。

- 著者

- 大瀧 純一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.589-602, 1992-12-31 (Released:2017-02-13)

N-isopropyl-p-〔^<123>I〕-iodoamphetamine (IMP)を用いたSingle photon emission computed tomography (SPECT)を健康成人14名,単極性うつ病患者22名に施行し,小脳に対する脳内各部位の平均IMP集積カウント比を求め,局所脳血流量とした。うつ病患者ではうつ病治療期およびうつ病寛解期にSPECTを施行し,以下の結果を得た。1.うつ病治療期の局所脳血流量は前頭葉,頭頂葉,側頭葉,基底核,後頭葉の各部位で健康成人と比較して有意に低下し,平均脳血流量も有意に低下していた。2.うつ病寛解期の局所脳血流量は健康成人と比較して各部位で正常化ないし増加していたが,平均脳血流量での有意差は認められなかった。以上のことから,単極性うつ病においては脳血流低下が抑うつ症状の改善に伴って正常化し,脳血流の異常はstate dependent markerであることが示唆された。

1 0 0 0 臨死体験-終末医療における意義の検討-に関する補遺

- 著者

- 山村 尚子

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.587-589, 1998

- 参考文献数

- 7

重篤な基礎疾患や病状の悪化により,昏睡状態に陥ったが,救命医療により意識の回復をみた連続38例を対象に,臨死体験の有無とその内容を調査した。連続38例中14例(37%)に臨死体験をみた。体験内容では,虚空感,平和の情感,自己観察,フラッシュバック,死者との遭遇,帰還などの要素をみることができたが,欧米に多いトンネル体験はみられなかった。臨死体験の終末医療への応用の可能性としては,i)臨死状態から回復した患者の体験内容に耳を傾けることが,不安をもつ患者の心の支えになる,ii)終末期にある患者の不安や恐怖に対して,慰めと安らぎを与えることができる,iii)死に直面した経験がないものでも,死に対する知識をもち,患者に対応できるようになりうる,iv)臨床科学の研究面を拡大する可能性があるといった点であった。

- 著者

- 伊藤 宣行

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.485-496, 1999

- 参考文献数

- 36

酪酸ナトリウム(NaBu)は,細胞増殖を停止させ細胞分化を誘導することが知られてきた。しかし,その分子機構に関しては未知の点も多い。本研究では, 2種の培養ヒトグリオーマ細胞(U87MG, U251MG)に対するNaBuの細胞増殖,細胞浸潤効果を検討した。本研究により1) NaBuはグリオーマ細胞の増殖抑制,浸潤抑制を示した。2) 増殖抑制には, NaBuによるp21発現増加とRbの燐酸化の低下が関与していると考えられた。3) p53蛋白質に変異のあることが知られている細胞株においても, NaBuによるp21発現増加が観察されることから, p21の発現増加はp53蛋白質非依存的であると考えられた。 4) 形態学的変化として, NaBuによってアクチン-ストレスファイバー形成の増加が観察された。アクチンの細胞内分布の変化や形態変化が, NaBuのグリオーマ細胞浸潤抑制効果と関係している可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 精神科以外の医療分野における期待

- 著者

- 中島 亨

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.31-33, 2020-03-30 (Released:2020-03-31)

- 参考文献数

- 6

公認心理師は将来,精神科以外の多くの診療科で患者さんへの関与が期待される。すでに多くの慢性疾患のガイドラインにおいて,心理教育(患者教育と記載されているものも多い)について言及され,心理的アプローチが有効な疾患ではメタアナリシスが行われた上,その推奨度が記述されている。ここでは,一般的な疾患について,心理専門職がどのような状態に関与できるかについて記述した。依存に関連する病態,自動制御が失われた病態,疼痛/切迫状態の支援,アドヒアランスをはじめとする行動継続への支援,心理教育,遺伝カウンセリング,チームアプローチについて触れ,精神科以外においても様々な分野ですでに心理専門職の必要性が謳われ始めている現状も記述した。現在のところ,診療報酬の中で心理専門職が明文化されているものは少ないが,前述のように精神疾患以外の疾患のガイドライン中にはすでに心理専門職が行うであろう内容が記述されており,今後心理専門職─公認心理師の活躍が期待される。

- 著者

- 岸 邦和

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.199-203, 1985-06-30 (Released:2017-02-13)

フッ化ナトリウム(NaF)はむし歯予防を目的として, 水道水への添加剤あるいは歯への塗布剤などとして使用されることがある。従来NaFは, 実際に使用される濃度範囲(0.024-476mM)において, 副作用の少ない物質であると考えられていたが, 近年ヒト由来の培養細胞に染色体異常を誘発することが報告され, NaFに突然変異原性が認められるに到った。しかし, この検定で用いられた処理時間は12-24時間であり, フッ素塗布の現状を反映していないとの疑いもあった。そこで, NaFが, 短時間処理の際も染色体異常を誘発するか否かを検討する必要があると考え, 細胞周期各相に対するNaF短時間処理後の染色体異常頻度を検討した。その結果, NaFは細胞周期G_1期およびG_2期には染色体異常を誘発しないが, S期の細胞に対しては, 10mMでの1時間処理によっても異常を誘発することを認めた。

- 著者

- 永田 高志 王子野 麻代 寺谷 俊康 長谷川 学 石井 正三

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.275-279, 2015 (Released:2015-12-26)

- 参考文献数

- 2

インシデントコマンドシステム(ICS)は,米国で開発されたあらゆる災害対応において,組織の運用を標準化したマネジメント体型であり,本邦では緊急時総合調整システムと紹介されている。指揮統制や調整,組織運用などが標準化されていることが特徴であり,米国では災害対応のみならずマラソンやスポーツイベントなど,あらゆる危機管理事案がこのインシデントコマンドシステムに基づいて実施される。インシデントコマンドシステムは次の6つの要点でまとめられる。

1 0 0 0 OA 眼瞼下垂と眼球運動障害

- 著者

- 山田 昌和

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.249-252, 2018 (Released:2018-10-03)

1 0 0 0 OA 左顔面痙攣にて発症し,短期間にMRI所見が変化した脳有鉤嚢虫症の1例

- 著者

- 岡部 和穂 角田 雅美 入江 宏 小池 秀海 吉野 佳一 辻 守康

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.175-179, 1997-06-30 (Released:2017-02-13)

- 参考文献数

- 11

左顔面痙攣にて発症した脳有鉤嚢虫症の1例で,MRI所見の短期間における変化をとらえ得たので,報告した。症例は68歳男性中国人。約5分間持続する左顔面痙攣が出現し,その後も繰り返すため入院した。脳波では右前頭部に焦点をもつ限局性の突発波を認めた。頭部CTでは多数の小石灰化巣を認めた。MRIでは右大脳中心前回の石灰化巣に接して,ringenhanceされ周囲に浮腫を伴った病変を認めた。カウンター電気泳動法にて,血清中抗有鉤嚢虫抗体が弱陽性であった。また大腿部X線写真では筋肉内に多発性石灰化を認め,これらより脳有鉤嚢虫症と診断した。その後,治療開始前に,MRIで描出された右中心前回の浮腫は改善し,左顔面痙攣も消失した。この浮腫は嚢胞が石灰化する過程で虫体の一部が破裂し,周囲の脳組織に炎症を起こしたものと推察された。国際的な人的交流が盛んとなった今日,流行地でなくても本症の可能性について留意する必要があると思われる。

- 著者

- 田代 護

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.543-544, 1999-12-31 (Released:2017-02-13)

1 0 0 0 OA 毛髪と全身・他臓器疾患

- 著者

- 木下 美咲

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.163-167, 2018 (Released:2018-07-06)

- 参考文献数

- 33

1 0 0 0 短期間の膵炎再発により診断に至った膵癌の1例

- 著者

- 深澤 友里 倉田 勇 小暮 正晴 立石 秀勝 鈴木 裕 仲村 明恒 下山田 博明 望月 眞 柴原 純二 森 秀明 古瀬 純司 土岐 真朗 久松 理一 杉山 政則 後藤 知之 吉田 翼 太田 博崇 落合 一成 権藤 興一 渡邉 俊介 岡野 尚弘

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.129-136, 2017

<p> 症例は,2016年1月に特発性脾被膜下出血後の膿瘍形成及び急性膵炎にて緊急入院となった50歳代男性。退院後,1ヶ月で膵炎の再燃がみられ,入院となった。膵炎に対しては禁食,補液, 抗菌薬, 蛋白分解酵素阻害薬の投与を行い軽快したが,造影CT,造影MRI検査で,膵体尾部に膵実質より造影・増強効果の乏しい腫瘤が認められ,超音波内視鏡下穿刺吸引(EUS-FNA)を施行した。病理所見は,腺癌であり,膵体尾部癌cT3N0M0 stage IIAの診断で,膵体尾部脾合併切除術を施行した。術後補助化学療法として,S-1を4 コース施行後,現在に至るまで約1年間再発なく経過している。本症例のように,短期間で膵炎を繰り返す症例では膵癌の合併を念頭に,様々なmodalityを用いて迅速な精査を行う必要があると考えられた。</p>

- 著者

- 黄 舜範 村田 厚夫 脇坂 晟 吉江 利香 土屋 克巳 斉藤 喬士 武市 俊明 阪井 哲男 高見 佳宏 林 潤一 会沢 勝夫

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.391-399, 2004

- 参考文献数

- 28

レーザー光照射装置と光増感物質の進歩により,Photodynamic therapy(PDT)は近年,癌などの治療に用いられるようになってきた。その細胞に及ぼす影響を分子生物学的に解明することは,本療法の副作用を防止して,その効果を充分に引き出す上で重要であろう。そこでヒト培養細胞にPDTを施行した際に生ずる遺伝子発現の変動をcDNA発現アレーによって解析することを試みた。健常成人皮膚より調製した線維芽細胞を,光増感剤talaporphin(mono-L-aspartylchlorin e6,NPe6)10mg/dlとともに37℃1時間培養し,ダイオード,イオン,レーザー照射装置を用いて,664nmの可視光により1.00J/cm^2の線量で照射し,その後,さらに37℃で10分間培養した。この細胞からRNAを抽出し,逆転写反応により[^33P]標識cDNAプローブを調製した。このプローブとNylon membrane arrayとをハイブリダイズし,その結果をイメージング,プレートおよびイメージ,スキャナーを用いて解析した。その結果,PDTを受けた直後の線維芽細胞においては,アポトーシス関連遺伝子では,RARB(retinoic acid receptor beta)以外には有意の発現増大を示す遺伝子は見られず,むしろ膜輸送,細胞増殖,細胞内シグナル伝達および転写などに関連する遺伝子,特にCキナーゼ,S6キナーゼおよびCREBなどの発現増大が特徴的であった。この結果はPDT処理直後の細胞においては,細胞内シグナリング,カスケードが活性化されていることを示唆するものと考えられる。

1 0 0 0 OA 新薬紹介 : SULBENICILLIN (リラシリン)

- 著者

- 関 隆

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.195-197, 1973-09-30 (Released:2017-02-13)

1 0 0 0 OA 丹沢山塊水系の環境影響評価(I) : 沢水の化学性と地質区分との相関

- 著者

- 池田 幸穂 幡野 義行 松塚 雅博 濱田 武

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.47-60, 1999-03-31 (Released:2017-02-13)

- 参考文献数

- 13

自然環境の荒廃著しい丹沢山塊における人間活動影響を評価するため降水と沢水の化学動態に基づいて各集水地の地質特性を検討し,個々の水系のキャラクタリゼーションを試みた。山塊主稜線によって分水される東北斜面の中津川,西斜面の玄倉川,南西斜面の水無川,および山塊東端の大山南東斜面の大山川の4水系における沢水,および標高立地の異なる5地点での降水を採取し, ICP発光分析,イオンクロマト,炭素分析によって主要無機化学種を定量した。水系間の比較により,沢水の化学性はそれぞれの水系に固有の性質であることが示唆されたが,降水の寄与による季節変動が認められた。沢水の化学性における降水の寄与を除くため降水中の塩化物イオンに対する各化学種の組成比に基づいて風化起源の濃度を求め,風化起源化学種の組成比の組み合わせによる水系間の比較を行った。その結果,各水系の水質は風化起源化学種間の組成比の組み合わせによる7種類の水質指標によって分類され,それぞれの分布が丹沢山塊の地質区分と良好な対応関係を示すことが分かった。本研究は水系の化学性によって集水地の地質と化学風化の態様に関わる特性を把握する可能性を示し,対象水系における環境影響を評価するために必要な基礎的知見を提供する。

1 0 0 0 OA 論文を書くということ

- 著者

- 石川 恭三

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1-2, 2001-03-30 (Released:2017-02-13)