1 0 0 0 OA 相模湾から得られたシノビテングハギの北限記録とその分布要因

- 著者

- 本田 康介 和田 英敏 瀬能 宏

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.44, pp.5-9, 2023 (Released:2023-03-29)

1 0 0 0 OA 相模湾・東京湾沿岸で記録されたヒゲクジラ亜目(Mysticeti)について

- 著者

- 加登岡 大希 崎山 直夫 石川 創 山田 格 田島 木綿子 樽 創

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.41, pp.83-93, 2020 (Released:2020-03-20)

1 0 0 0 OA 相模湾におけるブドウガイ(軟体動物 ; 腹足綱 ; 頭楯目)の成長

- 著者

- 倉持 敦子 倉持 卓司

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.33, pp.23-25, 2012 (Released:2022-04-17)

1 0 0 0 OA 横浜市南部における外来種ガビチョウの分布

- 著者

- 小嶋 紀行

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.36, pp.69-72, 2015 (Released:2022-04-17)

1 0 0 0 OA 綾瀬市深谷南および座間市栗原の地下壕で観察された箱根東京テフラ

- 著者

- 高木 孝 瀬尾 為明 村井 公一 古川 修 笠間 友博

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.34, pp.1-10, 2013 (Released:2022-04-17)

1 0 0 0 OA 神奈川県内の絶滅危惧種キバネツノトンボの現状

- 著者

- 苅部 治紀 加賀 玲子

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.50, pp.137-141, 2021 (Released:2021-03-30)

キバネツノトンボは、良好な草地に生息するアミメカゲロウ目の大型の昆虫で、各地で激減している種である。神奈川県内では過去に 12 地点から記録があるが、近年の記録がごくわずかしかないことから、神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 では絶滅危惧I類に選定されている。筆者らは 2017 年に本種を確認以降、県内各所で本種の現状について集中的に調査を行ってきた。その結果、県北部の相模原市緑区旧藤野町地域を中心に 20 か所で確認することができた。一方、類似の環境があっても確認できない地域がほとんどであり、その分布は局限されていた。本県における本種の現存環境は人為的な草刈りが継続されている草地で、その環境は多様であるが、産地の安定性は脆弱で、産地数は増えたものの、分布の局所性とともに、絶滅危惧度は依然高いものと判断された。

1 0 0 0 OA 相模湾から得られた北限記録のテンジクタチ

- 著者

- 三井 翔太 瀬能 宏

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.39, pp.87-91, 2018-02-28 (Released:2021-12-03)

Two specimens of Trichiurus sp. 2 sensu Nakabo, 2000 were collected from eastern Sagami Bay, southern Japan, in November 2012 and January 2017. These specimens represent the first records from Sagami Bay, and the northernmost records for the species. The occurrence of T. sp. 2 from Sagami Bay in winter is attributed to transportation by the warm Kuroshio Current in summer or autumn, and suggests that survivability is affected by the development of a body of warm water.

1 0 0 0 OA 東京都狛江市の上総層群飯室層から産出したエンコウガニ化石の追加標本

- 著者

- 泉 賢太郎 佐藤 武宏

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.46, pp.1-5, 2017-02-28 (Released:2021-04-30)

東京都狛江市に分布する上総層群飯室層から新たにエンコウガニ化石の追加標本を発見・採取したので、詳細な記載を行った。追加標本は、保存状態の良好な甲と胸脚の一部から構成される。甲には、眼窩、頬部、顎脚、胸部腹甲、及び腹節の一部が保存されている。また胸脚は、底節(もしくは基節)、座節、及び前節が保存されている。飯室層からエンコウガニ化石が産出したことによって、この地層が浅海環境で堆積したという従来の解釈がさらに裏付けられた。

- 著者

- 波戸岡 清峰 瀬能 宏 矢野 幾維 鈴木 寿之

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.50, pp.47-53, 2021

八重山諸島西表島のユチン川の淡水域から <i>Gymnothorax polyuranodon</i> (Bleeker, 1853) と同定される本邦初記録のウツボ科魚類の一種が採集され、コクハンカワウツボという新標準和名を付し、標本の詳細な記載を行った。今回の出現は偶発的なものと思われるが、今後、保全生物学的観点から本種の動態を注視していく必要がある。

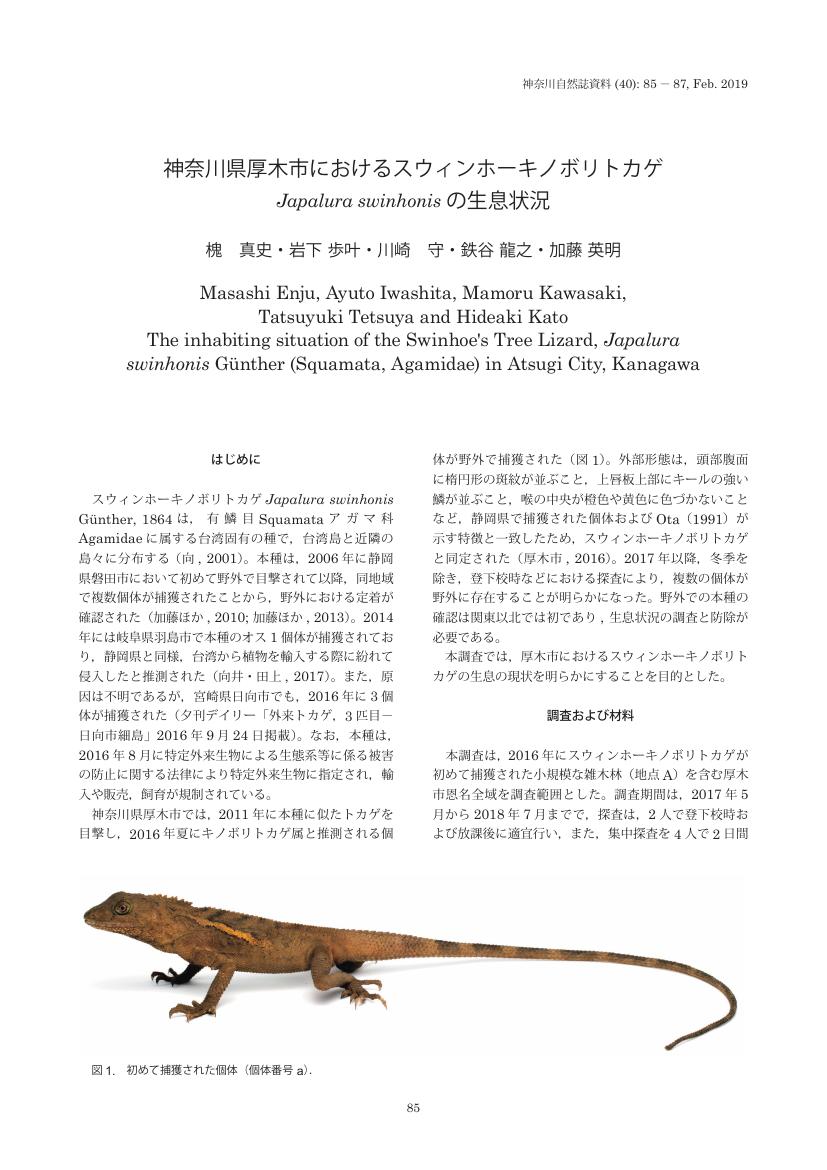

- 著者

- 槐 真史 岩下 歩叶 川崎 守 鉄谷 龍之 加藤 英明

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.40, pp.85-87, 2019 (Released:2019-09-01)

- 著者

- 八巻 鮎太 杉村 誠 伊藤 昌平

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.42, pp.101-108, 2021 (Released:2021-03-18)

- 著者

- 加登岡 大希 崎山 直夫 瀬能 宏

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.40, pp.59-65, 2019 (Released:2019-09-01)

Morphological changes accompanying the growth of the shortspine spurdog, Squalus mitsukurii (Squaliformes: Squalidae) were examined in ten specimens of 304.1 to 952.6 mm in total length (TL), collected from Sagami and Suruga bays, Japan. The caudal fin of specimens less than 330 mm TL has a broad white margin on the upper lobe, and the lower lobe is overall white. The upper lobe changes from having a rounded tip to a pointed tip at total lengths between about 450 to 500 mm, and the white posterior margin of the caudal fin also narrows in specimens of this size. The dermal denticles on the anterior part of the first dorsal fin in smaller specimen are arranged with a space between each one, bearing a tricuspid leaf-like portion and a stalk at the base. On the other hand, the dermal denticles change to a rhomboidal shape and become arranged in a muriform pattern without spaces between them in larger specimens. In comparison with Squalus sp. 2 specimens less than 324.1 mm TL, it is suggested that S. mitsukurii specimens of the same size are distinguished in having the second dorsal spine less covered with dermal denticles.

- 著者

- 渡辺 恭平

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.50, pp.55-136, 2021

日本産のチビトガリヒメバチ亜科の 28 属 61 種について、分類学的および動物地理学的研究をおこなった。7 日本新産属、<i>Diaglyptidea</i> Viereck, 1913、<i>Micraris</i> Townes, 1970、<i>Surculus</i> Townes, 1970、<i>Bentyra</i> Cameron, 1905、<i>Isadelphus</i> Förster, 1869、<i>Megacara</i> Townes, 1970、<i>Tropistes</i> Gravenhorst, 1829 を記録した。これらのうち、<i>Micraris</i> と <i>Surculus</i> は旧北区初記録でもある。17 新種、タテスジマメトガリヒメバチ <i>Acrolyta japonica</i> <b>sp. nov.</b>、リュウキュウマメトガリヒメバチ <i>Micraris ryukyuensis</i> <b>sp. nov.</b>、ホソミマメトガ リヒメバチ <i>Surculus japonicus</i> <b>sp. nov.</b>、キマダラマメトガリヒメバチ <i>Bentyra ryukyuana</i> <b>sp. nov.</b>、イシガキスジトガリヒメバチ <i>Paraphylax elegans</i> <b>sp. nov.</b>、イズミノガトガリヒメバチ <i>Pa. politus</i> <b>sp. nov.</b>、ヨコスジトガリヒメバチ <i>Pa. transstriatus</i> <b>sp. nov.</b>、ヤクシマスジトガリヒメバチ <i>Pa. yakushimensis</i> <b>sp. nov.</b>、オキナワスジトガリヒメバチ <i>Pa. yambarensis</i> <b>sp. nov.</b>、ニホンマメトガリヒメバチ <i>Hemiteles japonicus</i> <b>sp. nov.</b>、スミイロマメトガリヒメバチ <i>H. kuro</i> <b>sp. nov.</b>、ハネモンマメトガリヒメバチ <i>H. maculipterus</i> <b>sp. nov.</b>、ハラアカマメトガリヒメバチ <i>H. yamatonis</i> <b>sp. nov.</b>、オマガリチビトガリヒメバチ <i>Isadelphus nigrus</i> <b>sp. nov.</b>、サメハダチビトガリヒメバチ <i>Lochetica japonica</i> <b>sp. nov.</b>、タチチビトガリヒメバチ <i>Tropistes shimizui</i> <b>sp. nov.</b>、ウチダチビトガリヒメバチ <i>Uchidella toichii</i> <b>sp. nov.</b> を記載し、学名と標準和名を命名した。9 日本新参種、ヒゲブトマメトガリヒメバチ <i>A. flavicoxis</i> Sheng & Sun, 2014、キムラマメトガリヒメバチ <i>A. rufocincta</i> (Gravenhorst, 1829)、フサヒゲマメトガリヒメバチ <i>Diaglyptidea conformis</i> (Gmelin, 1790)、ヨリメマメトガリヒメバチ <i>Bathythrix margaretae</i> Sawoniewicz, 1980、トムソンマメトガリヒメバチ <i>Ba. thomsoni</i> (Kerrich, 1942)、シェンクサカゲロウトガリヒメバチ <i>Dichrogaster nitida</i> Sheng & Sun, 2014、オオズチビトガリヒメバチ <i>Megacara similis</i> Sheng, 1999、カミキリチビトガリヒメバチ <i>Orthizema semanotae</i> Sheng & Sun, 2014、フトヒゲハラアカオナシヒメバチ <i>Mesoleptus laevigatus</i> (Gravenhorst, 1829) を記録し、標準和名を命名した。イネマメトガリヒメバチ <i>Bathythrix narangae</i> Uchida, 1930 をクワナマメトガリヒメバチ <i>Ba. kuwanae</i> Viereck, 1912 の新参異名とした。ツヤアブトガリヒメバチ <i>Ethelurgus politus</i> Townes, 1983 をホソヒラタアブトガリヒメバチ <i>E. episyrphicola</i> Kusigemati, 1983 の新参異名とした。アブトガリヒメバチ <i>Ethelurgus sodalis fuscipes</i> Townes, 1983 をケヒラタアブトガリヒメバチ <i>E. kumatai</i> Kusigemati, 1983 の新参異名とし、さらにタイリクアブトガリヒメバチ <i>E. sodalis</i> (Taschenberg, 1865) の亜種とした。国内における新分布記録と、<i>Acrolyta</i>、<i>Bathythrix</i>、<i>Paraphylax</i>、<i>Ethelurgus</i>、<i>Rhembobius</i>、<i>Aclastus</i>、<i>Hemiteles</i>、<i>Isadelphus</i>、<i>Lochetica</i>、<i>Gnotus</i>、<i>Uchidella</i> の日本産種への検索表を提供した。

1 0 0 0 秦野市葛葉緑地で採集されたカゲロウ目・カワゲラ目・トビケラ目昆虫

- 著者

- 手塚 真理 司村 宜祥 野崎 隆夫

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.42, pp.39-46, 2021

1 0 0 0 駿河湾から得られた北限記録の魚類3種とその分布特性

- 著者

- 手良村 知功 安田 慎 天野 雄一 三井 翔太 櫻井 風汰 平瀬 祥太朗 瀬能 宏

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.48, pp.13-20, 2019

ツマグロアオメエソ(ヒメ目アオメエソ科)およびイトヒキヒメ(ヒメ目ヒメ科)、ルソンベニテグリ(スズキ目ネズッポ科)の標本が駿河湾からそれぞれ1 個体ずつ得られた。これらはいずれも同湾における初記録であり、かつその種の分布の北限記録となる。日本近海ではこれら3 種は大陸棚の縁辺あるいは斜面上部に生息するが、南日本では黒潮流路に沿って連続的に分布することから、多くの浅海性魚類と同様に、その分散には黒潮が関係していることが示唆された。

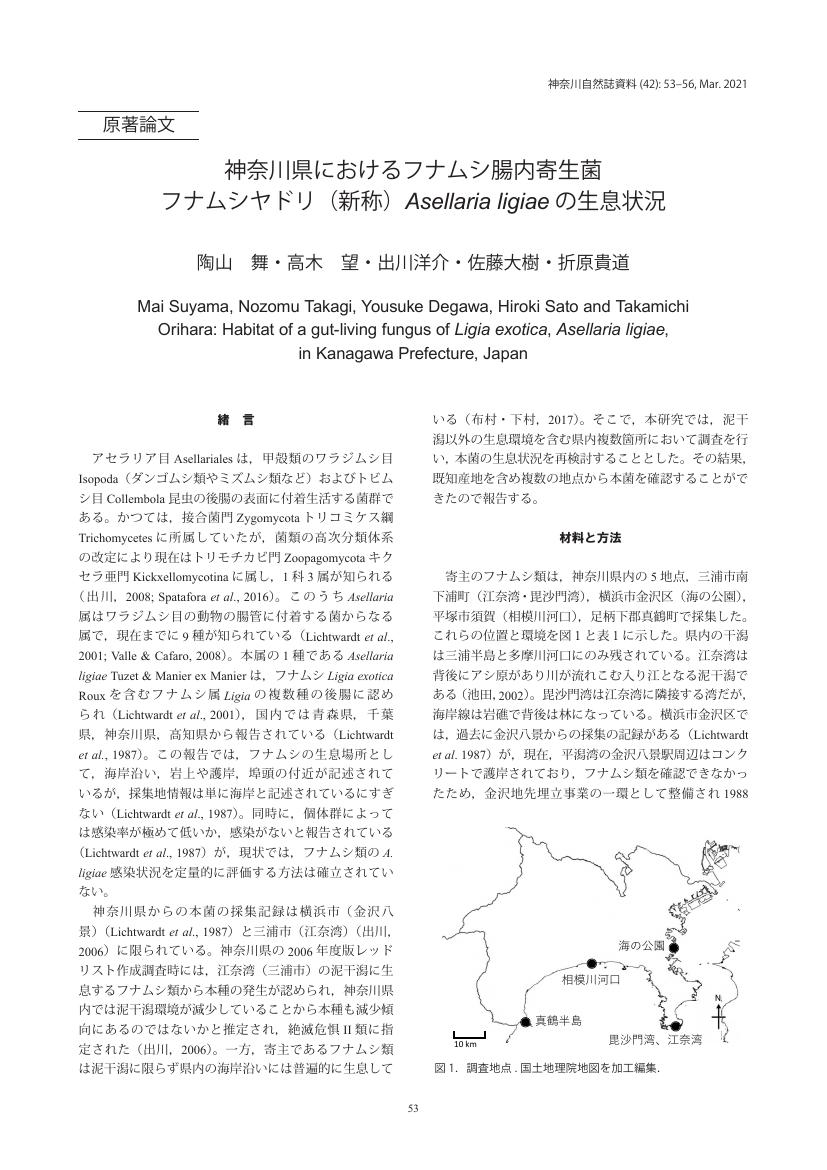

- 著者

- 陶山 舞 高木 望 出川 洋介 佐藤 大樹 折原 貴道

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.42, pp.53-56, 2021 (Released:2021-03-18)

1 0 0 0 OA 神奈川大学湘南ひらつかキャンパスにおける地表徘徊性甲虫相と建設以前からの変化

- 著者

- 志村 映実 櫻井 大和 渡辺 恭平 中濱 直之 奥田 真未 岩元 明敏 岩崎 貴也

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.42, pp.77-86, 2021 (Released:2021-03-18)

- 著者

- 岡本 誠 瀬能 宏 山崎 哲也

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.49, pp.1-6, 2020 (Released:2020-03-31)

- 被引用文献数

- 1

本研究は、ヤセムツ科の1 種、イブシギンヤセムツEpigonus fragilis (Jordan & Jordan, 1922) の相模湾(定置網)から初めて採集された2 個体について、その記録と形態について報告した。これまで本種の日本における分布記録については、南鳥島北東方海域からしか知られておらず、本報告はそれに次ぐ記録となり、かつ沿岸域に出現した希少な知見となる。

- 著者

- 山下 龍之丞 乾 直人 山川 宇宙 矢野 優貴

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.41, pp.21-26, 2020 (Released:2020-03-20)

1 0 0 0 OA 2017 年10 月に相次いで横浜市立野毛山動物園に保護された3 種の海鳥

- 著者

- 田窪 憲一郎 小野 香織 百武 真莉子 宗正 敏子 五十嵐 真由美 齋藤 信

- 出版者

- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)

- 雑誌

- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.40, pp.89-93, 2019 (Released:2019-09-01)