25 0 0 0 OA ベルクソンと現代時間哲学 (上)

- 著者

- 平井 靖史 青山 拓央 岡嶋 隆佑 藤田 尚志 森田 邦久 Hirai Yasushi Aoyama Takuo Okajima Ryusuke Fujita Hisashi Morita Kunihisa

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.495-528, 2021-09

25 0 0 0 OA 講義の時間——ベルクソンのコレージュ・ド・フランス講義録を読む

- 著者

- 藤田 尚志

- 出版者

- 日仏哲学会

- 雑誌

- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.3-20, 2022-09-01 (Released:2022-10-01)

19 0 0 0 OA ベルクソンと現代時間哲学 (下)

- 著者

- 平井 靖史 青山 拓央 岡嶋 隆佑 藤田 尚志 森田 邦久 Hirai Yasushi Aoyama Takuo Okajima Ryusuke Fujita Hisashi Morita Kunihisa

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.941-969, 2021-12

- 著者

- 藤田 尚志

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)

- 巻号頁・発行日

- no.91, pp.168-183, 2007-09-20

Dans son tout premier article, Bergson en remarquant << la simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme >>dissout le faux probleme de la << suggestion mentale >>. Ce qui interesse Bergson dans la suggestion hypnotique, c'est sa rythmicite d'une part, et, de l'autre, la distinction entre l'acte de suggerer et ce qui est suggere. Le premier devoile le souvenir d'un evenement unique, le dernier la distinction entre une sensation et son souvenir, l'un et l'autre constituant les traits fondamentaux de la memoire. La telepathie, phenomene ou on << voit >>les proches mourant au loin, semble s'expliquer, d'apres Bergson, a partir d'une theorie de la perception. Si le cerveau est un << organe de l'attention a la vie >>, si vivre est choisir, il doit y avoir une perception virtuelle qui ne monte normalement jamais a la surface de la conscience, et c'est elle precisement qui est la source des perceptions anormales ou des phenomenes occultes. La telepathie a son domaine entre la sympathie (eprouver ensemble) et l'intuition (concevoir du dedans). Traitant ces phenomenes, la methode de la << science psychique >>se situe au << milieu entre celle de l'historien et celle du juge d'instruction >>. Non comme le juge qui clot le proces en prononcant une sentance, mais comme le juge d'instruction qui ouvre et monte le dossier pour decider de commencer le proces ou non. Et comme l'historien qui, puisant dans des documents fragmentaires, s'appuie sur la croyance fondamentale au temoignage, pour arriver a la veritable probabilite. Les philosophemes de tour et de vers resonnent, mais aussi raisonnent chez Bergson, avec cette science psychique, et par la, avec la philosophie clinique et critique.

- 著者

- 久保田 裕之 藤田 尚志

- 出版者

- 九州産業大学国際文化学会

- 雑誌

- 九州産業大学国際文化学部紀要 (ISSN:13409425)

- 巻号頁・発行日

- no.77, pp.35-53, 2021-03

2 0 0 0 OA 感染現象のマトリックス

- 著者

- 野本 明男 西山 幸廣 柳 雄介 小柳 義夫 審良 静男 川端 重忠 西山 幸廣 柳 雄介 小柳 義夫 藤田 尚志 川端 重忠 笹川 千尋 光山 正雄 堀口 安彦 小安 重夫 堀井 俊宏 野崎 智義 北 潔 中西 憲司 豊島 久真男 笹月 健彦 永井 義之 永田 恭介 岩本 愛吉 河岡 義裕 審良 静男

- 出版者

- 公益財団法人微生物化学研究会

- 雑誌

- 特定領域研究

- 巻号頁・発行日

- 2006

平成23年4月開催の日本医学会総会で展示を行う予定であったが、震災の影響で中止となった。しかし、平成23年6月~9月まで下記のサイトにてウェブ展示を行った。「わかろう医学つくろう!健康EXPO2011 ウェブ&体験 博覧会」公式サイトhttp://ex2011.net「わかる」の「8感染症」コーナーにて、感染マトリックスの成果の一つ(川口寧の成果)を紹介した。平成23年12月3日(土)には「感染症研究の未来」とのタイトルで感染マトリックスの成果全体を紹介し、また今後の感染症研究の方向を考えることを目的としたシンポジウムを東京大学鉄門記念講堂にて開催した。シンポジウムは2部から構成され、前半は「感染マトリックス成果報告」として、ウイルス、細菌、寄生虫の各分野から世界に発信された貴重な成果が紹介された。続いて第2部では「感染症の未来」と題して、今後の感染症研究に必要な概念と方向性について、「ワクチン、薬剤耐性、グローバルな視点からの感染症研究」の講演が行われた。参加者は100名を越え、特に感染マトリックス関係者以外の参加者が7割以上であったことは感染症研究に対する他領域の研究者や一般の関心の高さを表わしていると考えられる。アンケートからは「病原体に対する宿主の応答の多様性」、「宿主の防御反応からの病原体の回避機構」、「最先端の生命科学によるワクチンや薬剤開発の現状」に多くの興味が集まったことが判った。国際交流がますます緊密になり、しかもスピードアップする現在、インフルエンザなどをはじめとする「グローバル感染症」に関する研究の重要性に理解と興味を示す聴衆が多かった点は、科学技術立国をめざすわが国の感染症研究に対する期待を表わしているものと考えられる。

経済的利用価値の高いと考えられる米糠からの二重鎖RNA(dsRNA)抽出方法を確立した。まず、米糠に含まれるdsRNAの安定性について粗抽出液に関して検討を行い、以下の結果を得た。dsRNAは温度依存性の安定性を示し、冷蔵以下の温度で安定であることを見出した。また、dsRNAの安定性は塩濃度依存的であることを見出した。以上より、抽出の塩濃度、温度の管理が非常に重要であるが明らかとなった。次に粗抽出液を濃縮する方法を確立した。さらに経済性を高めるため、濃縮方法の改良の検討を継続している。ピーマン由来dsRNAを用いてマウス個体での免疫賦活活性を検討した。ピーマン由来dsRNAを経鼻投与することによって季節性のH1N1インフルエンザウイルスのみならず高病原性H5N1インフルエンザウイルスに対しても強い防御効果があることを見出した。次に不活化H5N1ウイルスとともにピーマンdsRNAの皮下投与を行ないそのアジュバント効果を検討した。不活化ウイルスのみでは強い免疫応答は見られなかったが、dsRNAとともに投与することによって劇的な免疫効果が観察され、ピーマンdsRNAに強力なアジュバント活性がある事が判明した。最後にB16-F10メラノーマ移植マウスの系を用い、dsRNAの抗癌試験を行った。その結果、ピーマンdsRNAはNK細胞の活性化を通してB16-F10細胞の増殖を抑制する活性を有する事が明らかとなった。マウス個体を用いた結果は論文投稿中である。

1 0 0 0 IR 国際シンポジウム「ネット文化のなかの台湾と日本――オリジナリティー再考」の報告

テクノロジーの高度な発展は、その母体となった近代の枠組みを掘り崩し、従来の文化や社会のカテゴリーを無効にしつつある。膨大な情報をしかも瞬時に複製する情報技術が、近代文化の属性である「オリジナリティー」や「個性」を揺るがせていることは、その一例だ。近代化とアジアをテーマに持続的に研究会をもってきた日本と台湾の学際的研究グループによる本シンポジウムは、ACG(アニメ・漫画・ゲーム)、あるいは映画などを手がかりに、「発信地としての日本」という「神話」を始め、創作の原点としての「主体性」や「土着性」、作品の「真正性」について考え直すことに目的を置き、以下の報告を行ない、参加者による総合討論をもった。1.青山太郎(名古屋文理大学)「ドキュメンタリー映画における主体性の成立について:小森はるか+瀬尾夏美作品からの考察」 2.平芳幸浩(京都工芸繊維大学)「東山彰良における台湾と日本―文化の内在化と異化」 3.呂佳蓉(台湾大学)「ACG文化の力:若者言葉とその意味変化」 4. 藤田尚志(九州産業大学)「家族の時間―是枝裕和の最近作における分人主義的モチーフ」 5.廖勇超(台湾大学)「日本SFアニメ・漫画のなかの怪物性と暴力」6.若林雅哉「《自主規制》という商業戦略―アニメーションにおける《黒い》血液」 7.張文薫(台湾大学)「日本大衆文化における漢字の記号性」。国際シンポジウム「ネット文化のなかの台湾と日本――オリジナリティー再考」、会場:京都工芸繊維大学60周年記念会館、開催日:2017年7月23日

1 0 0 0 OA 言葉の暴力 : ベルクソン哲学における比喩(トロープ)の問題(研究論文)

- 著者

- 藤田 尚志

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, pp.182-198, 2008-03-21 (Released:2017-08-04)

Images, figures, metaphores ou analogies - l'imagerie de Bergson est d'une richesse remarquable. Pour la duree : <<si je veux me preparer un verre d'eau sucree, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde>> ; ou bien, la memoire se represente par la figure du cone inverse. Et pourtant, on sait aussi que l'attaque de Bergson contre tous les signes est sans merci : <<notre initiation a la vraie methode philosophique date du jour ou nous rejetames les solutions verbales, ayant trouve dans la vie interieure un premier champ d'experience>>. A cette apparente contradiction, nous cherchons a reppondre en formulant une hypothese de travail. D'un cote, notre esprit <<se sent chez lui>> lorsqu'il traite la matiere, tandis qu'il se sent <<a l'etranger>> dans son for interieur (premier renversement : le chez soi et l'etranger). Mais, si <<l'intuition nous donne la chose dont l'intelligence ne saisit que la transposition spatiale, la traduction metaphorique>>, qu'est-ce que le trope? Qu'est-ce que la metaphore? <<Ne soyons pas dupes des apparences : il y a des cas ou c'est le langage image qui parle sciemment au propre, et lelangage abstrait qui parle inconsciemment au figure>> (second renversement : le propre et le figure). De l'autre cote, le langage peut aussi servir, lorsque le philosophe entrevoit une dimension plus intense de la vie, pour elargir et approfondir la vie humaine. Il doit etre alors detourne de l'usage ordinaire ; il est inflechi et force : <<il faudra violenter les mots>> (DS, III, 1191/270). Bref, quand on parle de <<la force du langage>>, il y en a deux, ce a quoi force le langage en vertu de l'utilite, et ce qui force le langage a (re)decouvrir et meme inventer l'efficacite de la realite vitale. Et n'est-ce pas ce double mouvement qui constituera, comme les <<transports amoureux>>, l'essence du trope?

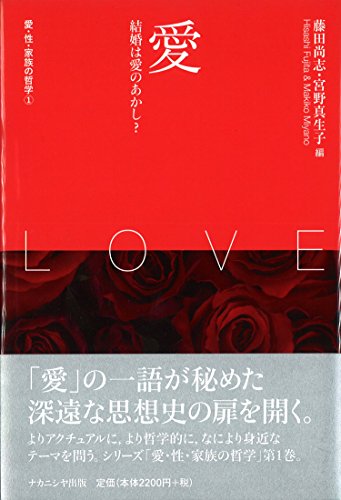

1 0 0 0 愛 : 結婚は愛のあかし?

- 著者

- 藤田尚志 宮野真生子編

- 出版者

- ナカニシヤ出版

- 巻号頁・発行日

- 2016

1 0 0 0 OA フランス近現代思想における身体論(愛・性・家族から見たその展開)

- 著者

- 藤田 尚志

- 出版者

- 九州産業大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2009

一年目は近現代フランスのさまざまな思想家の著作を読み、そこに現れる身体観を、愛・性・家族の諸問題を通じて解き明かすことに努めた。この準備作業を経て、二年目の秋に国際シンポジウム「結婚の脱構築-レヴィ=ストロース、ボーヴォワール、クロソウスキー、デリダ」を開催し、海外の研究者らとともに、20世紀フランス思想に現れる身体の諸問題を、「結婚」という具体的な例に即して思考することを試みた。