1 0 0 0 OA 坂田先生と原子核理論

- 著者

- 丸森 寿夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.217-218, 1971-03-05 (Released:2020-11-19)

1 0 0 0 OA 周期駆動下での量子多体系の非平衡緩和過程

- 著者

- 森 貴司 桑原 知剛 齊藤 圭司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.800-804, 2017-11-05 (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 25

レーザー光などの高強度,高周波数の周期外場によって非平衡状態に駆動された系は様々な興味深い性質を示すことが知られている.周期外場による効果を積極的に用いることで平衡状態では実現が困難な新奇物性を探究しようという研究が,近年強相関電子系や冷却原子系の分野で活発に進められている.周期外場に駆動された量子多体系は豊富な物理現象を示すと考えられている一方,周期外場によって系はエネルギーを吸収し続け,ついには完全に無秩序な高温の状態に緩和していくことが予想される.近年の孤立量子系における熱平衡化についての理論的整理を通して,固有状態熱平衡化仮説(ETH)という考え方が熱平衡化を説明する有望な視点の一つを与えるものとして提案され,数値計算によってその妥当性が確かめられてきた.このETHの周期駆動系への自然な拡張(これをフロケETHという)は,熱的に孤立した周期駆動下での量子多体系は最終的に温度無限大の状態に行き着くことを予想する.この予想は,強相関電子系や冷却原子系で議論されている周期外場下での興味深い非平衡状態は実際には真の定常状態ではなく,有限の寿命を持った準定常な非平衡状態であることを示唆する.それでは,完全に無秩序な状態に行き着く前に,このような準定常的な状態が本当に存在するか,存在するとしたら,それを理論的にどう理解できるか,という問題は非平衡統計物理学の基礎論の観点から面白い問題である.また,周期駆動と多体効果によって創発した興味深い物性がどの程度の時間スケールにわたって持続するのか,つまりこのような非平衡状態の安定性を明らかにすることは新奇物性の探究の面でも重要である.我々は,フロケ理論の数学的に厳密な解析によって,これらの問題に答えることに成功した.具体的には,フロケ理論で重要な役割をするフロケハミルトニアンのマグナス展開の漸近級数的な性質を数学的に厳密に証明し,この漸近収束性が,興味深い非平衡準定常状態が長時間にわたって安定に存在することを保証することを明らかにした.さらに,そのマグナス展開の発散の仕方から,非平衡定常状態が持続する時間スケールの下限を評価することができる.これらの研究によって,高強度,高周波数の外場のもとで,量子多体系は準定常状態に緩和した後に真の定常状態に緩和する,二段階緩和過程(Floquet prethermalization)が普遍的に生じることが明らかになった.この準定常状態は,フロケハミルトニアンのマグナス展開を低次で切断することによって得られる,静的な有効ハミルトニアンのGibbs状態(熱平衡状態)によって記述される.したがって,周期外場によって駆動された系の新奇物性を探究するという目的を達成するための基本的戦略は,「対応する有効ハミルトニアンの熱平衡状態が望ましい性質を持つように,物理系と周期外場をうまく選ぶべし」,ということになる.

1 0 0 0 OA 統計物理学とEinstein(<特集>Einstein生誕100年に際して)

- 著者

- 久保 亮五

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.12, pp.1032-1039, 1979-12-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 41

Einsteinとブラウン運動の結び付きは一応は誰でも知っている. しかし, 光量子仮説, 固体比熱理論等々の仕事が, Planck以後, 量子力学の誕生までの四半世紀のあいだ, 立ちふさがる幾重もの壁を打ち破る作業としてもった意味は, 今日ともなれば忘却の中に埋れ, ひとびとは必ずしもそれを理解してはいない. その作業を貫く類い稀な洞察力は, Gibbsを知らないEinsteinの若き日に自ら作り上げた統計力学に深く根ざしたものであった. 原子像の実証をさぐる鍵は, ゆらぎの問題にあった. Einsteinをブラウン運動論に導いた根本の思想は, 量子力学への展開の過程にきわめて重要な役割を演じたが, それは現代の統計力学にひきつがれ, さらに将来に生きつづけるであろう.

1 0 0 0 OA 数百年前の超新星の分光観測に成功(交流)

- 著者

- 臼田 知史 田中 雅臣

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.226-231, 2010-04-05 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 12

我々の銀河系では超新星の頻度が約50〜100年に一度と推定されているが,人類がこの約400年間に銀河系内の超新星を肉眼で確認した例はない.その間に望遠鏡や分光器が発明され,系外の超新星について詳細な観測研究が進んだが,系内の超新星に対してはこれら高度化した装置での観測機会はなかった.我々は日米独共同で,系内の超新星残骸ティコ(超新星爆発記録は1572年)とカシオペヤA(推定爆発年は1680年)の爆発当時の放射光の「こだま」(light echo)-光源の周囲にある塵やガスによって反射された光が遅れて届く現象-をすばる望遠鏡で分光観測し,新たな知見を得た.

1 0 0 0 OA I.研究の現状 : 原子核理論の歩み (<特集>日本の核物理)

- 著者

- 有馬 朗人 藤田 純一 藤本 陽一 堀江 久 野上 茂吉郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.11, pp.701-709, 1958-11-05 (Released:2021-06-09)

1 0 0 0 OA 個別量子系の物理;イオントラップと量子情報処理

- 著者

- 長谷川 秀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.12, pp.878-879, 2018-12-05 (Released:2019-06-24)

新著紹介個別量子系の物理;イオントラップと量子情報処理

1 0 0 0 OA 統計物理の眼で見るサッカー

- 著者

- 成塚 拓真 山崎 義弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.10, pp.747-751, 2017-10-05 (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 17

話題―身近な現象の物理―統計物理の眼で見るサッカー

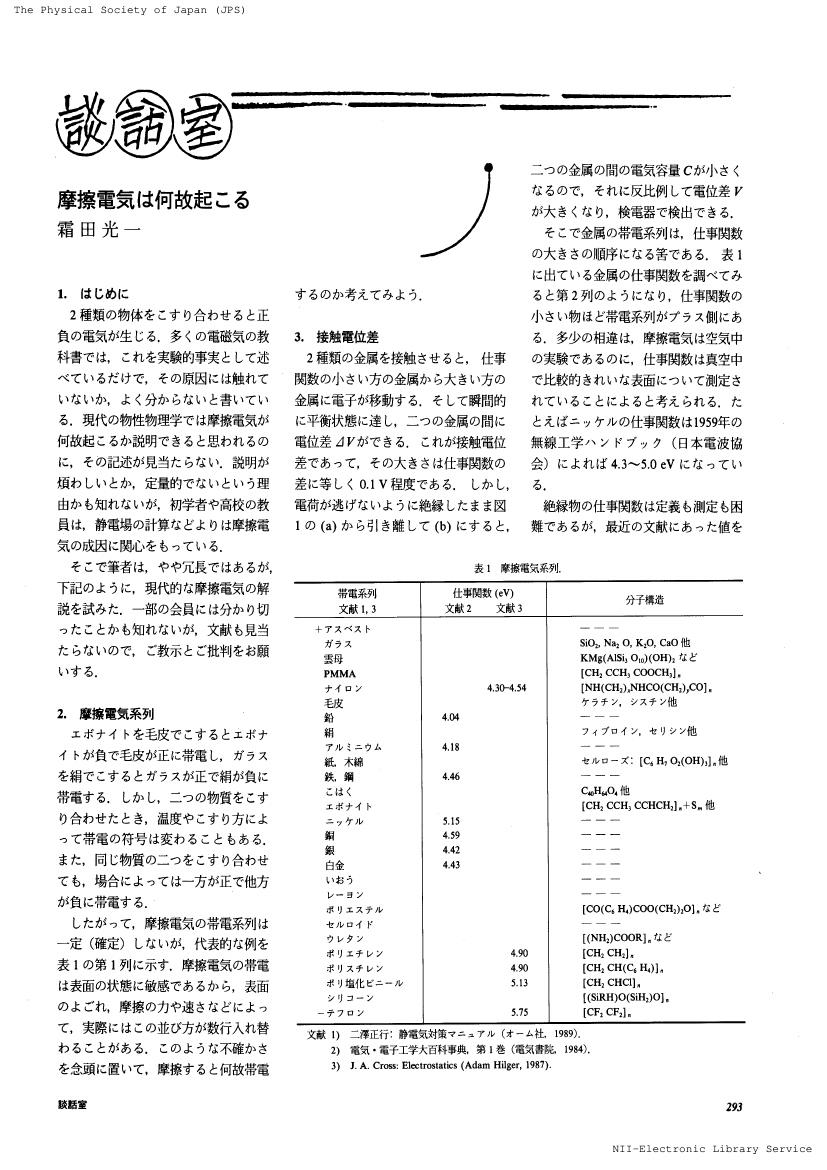

1 0 0 0 OA 摩擦電気は何故起こる

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.293-294, 1993-04-05 (Released:2019-12-05)

1 0 0 0 OA 磁気構造変化の実時間追跡(最近の研究から)

- 著者

- 元屋 清一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.9, pp.628-633, 2014-09-05 (Released:2019-08-22)

強磁性や反強磁性といった磁気秩序の形成や磁気構造の変化など磁性体における相転移は,温度・磁場などの外場の変化に従って直ちに起きるものとされてきた.例外としてスピングラス(薄い磁性原子濃度を持ち特殊な磁気転移を示す物質)や永久磁石材料など不規則性や不均一組織を持つ物質では長時間にわたる磁気的性質の変化があることが知られている.しかし,これまで3次元の規則構造を持つ物質での磁気秩序の形成過程や磁気構造の変化過程を直接観測したという報告はなかった.私たちは最近CeIr_3Si_2という化合物で磁気構造が数時間から数十時間にわたって変化していく現象を偶然発見した.磁化測定などからこの物質ではCeの持つ磁気モーメントが4.1K以下で反強磁性に秩序し(中間温度相),さらに温度を下げると3.3Kで別の磁気構造(低温相)へと相転移すると考えられていた.この逐次相転移と呼ばれる現象自身は珍しいものではない.しかし,この物質の磁気構造を決めるために行なった中性子回折実験では次のような新奇な振る舞いが観測された.試料を4.1K以上の常磁性相から低温相の温度に冷却した直後には途中に通過した中間温度相の磁気構造に対応する磁気ブラッグ反射のみが観測された.時間経過とともにこの反射強度は減少し,代わって低温相の磁気構造に対応する反射強度が数時間という長い時間をかけて増加した.しかし,それぞれのブラッグ反射の位置には変化はみられなかった.この結果は2種類の磁気構造を持つ領域が共存し,各領域の体積比が長時間にわたって連続的に入れ替わる現象であることを示している.これは誘電体の構造相転移で見られる長い潜伏時間を伴う1次相転移とは全く異なる現象である.CeIr_3Si_2が示す磁気的特徴(逐次相転移とメタ磁性転移)をキーワードとして他の物質を探索したところいくつかの物質でも類似の現象が見られた.このうちCa_3Co_2O_6は磁性原子であるCoの1次元鎖が三角格子を作るフラストレート磁性体である.時間変化の存在を考慮した中性子散乱実験から低温での磁気構造が決定された.1次元鎖を作るCo原子の磁気モーメントは(10Kでは)1,150Åにわたる強磁性的に整列した領域が方向を反転して繰り返されており,この方向を反転する位置が三角格子の上で周期的に移動してc軸方向に2,300Åの周期を持つ3次元磁気秩序を形成している.この磁気的周期は温度とともに連続的に変化する.しかし,温度を変えると磁気的周期がその温度での平衡値に達するのにやはり数時間から数十時間を要するという特徴を示した.CeIr_3Si_2で観測された時間変化は2つの定まった構造の間での不連続な変化であるのに対して,磁気構造の周期が連続的に時間変化するという点において異なる種類の時間変化と言える.これら2つの物質を含め,長時間にわたる磁気構造の変化を見いだした物質に共通する特徴は強磁性面あるいは強磁性鎖の存在と競合する磁気相互作用によるフラストレーションである.これらの物質の磁気構造の変化は強磁性面の方向や強磁性鎖の長さの変化によって達成される.しかしこれらは大きなエネルギー障壁のため一斉には起こり得ない.まず転移の核となる磁化の反転した小領域が形成された後,核と周囲との境界が移動する方式で平衡相の領域拡大が進行すると考えられる.CeIr_3Si_2ではこの核生成速度の遅さが長時間変化の要因であることも検証された.他の多くの物質でもここで紹介したような時間に依存する現象が見落とされてきたのかもしれない.

1 0 0 0 OA 量子アニーリング (解説)

- 著者

- 大関 真之 西森 秀稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.252-258, 2011-04-05 (Released:2018-08-14)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

量子アニーリングというのは,量子揺らぎを巧みに利用して最適化問題を解くアルゴリズムである.量子力学を用いて最適化問題の解を与えるような情報処理を行うという意味では,量子計算のひとつの技法ともいえる.実験技術の進歩もあって,このような量子力学的な自由度を制御する研究が理論・実験両面で盛んになっている.量子アニーリングは,量子計算の中でも汎用性という意味において際だった特徴を持つ.量子アニーリングの今とこれからについて紹介していこう.

1 0 0 0 非相反相転移の物理

- 著者

- 花井 亮

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.10, pp.666-674, 2022-10-05 (Released:2022-10-05)

- 参考文献数

- 33

言うまでもなく,この自然界は相転移であふれている.気液相転移,常磁性・強磁性転移,常伝導・超伝導転移等の熱平衡系における相転移に加え,レーザー発振や同調現象等,非平衡状態で見られる相転移も数多く存在する.熱平衡状態における相転移の理解には,ランダウ理論が大きな成功を収めてきた.この理論は,相転移を特徴付ける秩序変数を変数に持つ自由エネルギーの形を,系の持つ対称性から規定することで,相転移の普遍的な性質を探る理論体系である.所謂「自由エネルギー最小化原理(以下,「最適化原理」と呼ぶ)」に則った単純な現象論でありながら,この理論は系の詳細に依らない,相転移の普遍的な性質の多くを抽出することができる他,繰り込み群等のより洗練された理論の出発点にもなっている.熱平衡系で採用されるこの「最適化原理」は,現在知られている(本来自由エネルギーが定義できない)多くの非平衡相転移にもかなり有用な考え方である.レーザー発振,群れ,有向パーコレーション等の多くの非平衡系における相転移点の存在は,現象論的なランダウの自由エネルギーを導入することで簡潔に説明することができる.この場合,非平衡性は揺動散逸定理を破るノイズによりもたらされる空間・時間揺らぎを通してのみ現れる.しかし,よくよく考えてみると,最適化原理では記述できない現象は,自然界に多く存在する.例えば,(唐突に感じられるかもしれないが)捕食者であるライオンと,被食者である鹿が近くに出くわした場面を想像してみよう.このような状況になると,前者は後者を追いかけ始めるだろう.これは,前者が後者に与える影響と後者が前者に与える影響が異なる,つまり非相反相互作用が両者に働いているからに他ならない.この現象は,最適化原理では理解することができない:むしろ,お互いの実現して欲しい状況が真逆であるため,最適化の方法が見つからず,追いかけっこが始まってしまうわけである.ランダウ理論を運動方程式に立脚した形に拡張することによって最近提唱された非相反相転移は,まさにこのような時間依存する「追いかけっこ状態」へと多体系が相転移するような,新しいクラスの非平衡相転移である.この相転移現象は,上の説明から示唆されるように,最適化原理に則らない,非平衡系特有の現象である.これは連続対称性を自発的に破り,「追う側」と「追われる側」に対応する複数の秩序変数で記述される非平衡系で一般に現れ,量子開放多体系である励起子ポラリトン凝縮から結晶成長に至る幅広い系で起こる.顕著なのは,その臨界性の現れ方の特異性である.通常の最適化原理に則った系では,臨界現象は互いに直交した励起モードのうちの一つの減衰時間が発散することで起こる.一方,非平衡系では一般に,励起モードは互いに直交しない.その結果,励起モードがゴールドストーン・モードと合体する点が現れ,これが非相反相転移の臨界点を与える.この「臨界例外点」では,揺らぎが空間4次元以下で発散する等の異常な臨界現象が生じる.その他,ヒステリシスや時間(準)結晶等,現れる物性は多岐に及ぶ.その一般性の高さから,今後,物理学のみならず,工学や生命科学等,幅広い分野への波及が期待される.

1 0 0 0 OA コロイド科学が今面白い

- 著者

- 好村 滋洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.164-173, 1999-03-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1

物理学の研究対象としてコロイド系は今注目すべき時期を迎えています. コロイド科学では原子・分子のつくる集合体の不均一な組織構造とその秩序形成過程を解明することが目標となっています. 相転移現象の研究で発展した手法がコロイド系に適用され, 研究のフロンティアとして著しい発展を可能にしています. 物質を連続媒体として扱い, その中に系の構造を特徴づける長さを見出し, 種々の階層構造をそれぞれにあったスケールで粗視化してとらえるやり方です. コロイド科学はこれから新しい研究の場を求めている若い物理学者にとって絶好の挑戦舞台となるでしょう.

1 0 0 0 OA 阿部龍蔵先生を偲んで (追悼)

- 著者

- 氷上 忍

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.174, 2014-03-05 (Released:2019-08-22)

1 0 0 0 強誘電体の傾斜したバンド構造――絶縁体描像から極性半導体描像へ

- 著者

- 狩野 旬 押目 典宏 池永 英司 安井 伸太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.469-474, 2022-07-05 (Released:2022-07-05)

- 参考文献数

- 25

「誘電体」という言葉は「電気を誘う物体」を指すような印象を与えるかもしれないが,実際は電荷を誘う物体の方が正しい.強誘電体は,強的な秩序が形成された誘電体を意味する.強誘電体の結晶では表面と裏面でそれぞれ正と負の電荷を帯電させ,結晶内部に電場を形成させる.電場は正電荷から負電荷に引いたベクトルであるが,逆に負電荷から正電荷に引いたベクトルは電気分極と呼ばれる.つまり電気分極を有する強誘電体は,外部から電圧を印加させることなく電場を内包させた物質である.結晶の表面と裏面に正負の電荷を分離存在できるのは,結晶の相転移に伴う反転対称性の破れにより陽・陰イオンが相対変位し,結晶格子内の電荷バランスが崩れることで微視的には電気双極子モーメントが規則配列され,巨視的に電気分極が形成されるからである.最初に発見された強誘電体が水溶性の水素結合を有した塩であったことで,永らく研究者の認識は強誘電体=絶縁体であった.そのために結晶内に存在するすべての電子は,格子を形成する原子の核と重心を同じにする束縛電子しか存在しないと理解され,古典物理学での取り扱いで十分だと思われていた.磁性体の相転移が電子論を礎に置いた量子統計力学での取り扱いが可能だったことに対し,誘電体の構造相転移は古典物理学に立脚した統計力学的機構の基本的理解によって発展を続けてきた所以である.BaTiO3が第二次世界大戦中に発見されて以来,ペロブスカイト型結晶を中心とし酸化物強誘電体が広く研究され,その過程において電子構造の理解が大切なはずだと,半導体としての取り扱いがゆっくりではあるが確実に進展し続けた.強誘電体の半導体としての取り扱いが可能ならば,電子構造を眺めてやれば電子論からの理解が可能かもしれない.強誘電体の電子バンド構造はどのようなものだろうか?電子構造は電気分極由来の電場により変調されるはずで,分極方向に沿って結晶内でポテンシャルが傾斜した構造をもつことが予想される.筆者らは,結晶内部を深さ方向にスキャン可能な硬X線角度分解光電子分光法で原子層レベルに精密合成された強誘電体薄膜を測定して,傾斜したバンド構造の観測に初めて成功した.各イオンのバンド傾斜のエネルギーシフトの大小はボルンの有効電荷,またソフトモードの構成イオンに対応し,電気分極由来による傾斜したバンド構造がフォノンダイナミクスと紐付けられることがわかった.電気分極で制御された傾斜したバンド構造は,強誘電体に特異な整流性を発現させる.金属–半導体もしくは半導体–半導体接合時に2つの物質のフェルミ準位を合わせるバンドアライメントはよく知られているが,強誘電体と接合した金属や半導体とのバンドアライメントでは,傾斜したバンド構造に影響され特異な電子構造の変調を接合金属・半導体に対して引き起こす.筆者らにより,BaTiO3に接合させたPd酸化物が一般にとりやすいPd2+ではなくPd4+の価数状態を実現させることがわかった.これからは強誘電体=絶縁体という古典描像を捨て,傾斜したバンド構造のような電子構造を探求する強誘電体研究を目指すのはいかがだろうか.

1 0 0 0 ビスマス薄膜を通して「見る」表面物理学の新展開

- 著者

- 伊藤 俊 松田 巌

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.9, pp.566-574, 2021-09-05 (Released:2021-09-05)

- 参考文献数

- 49

表面物理学は,物理学の諸分野の中でも「直接見ること」を求め発展してきた点にその独自性がある.その象徴が,走査型トンネル顕微鏡(1986年ノーベル物理学賞)を用いた表面原子構造の観測であろう.一方,光励起で放出される電子を利用した光電子分光(1981年ノーベル物理学賞)により,エネルギー・運動量・スピンすべての情報を分解したバンド構造を直接観測することもできる.物理学の抽象的な概念を,疑いようのない形で描き出すことに表面物理学の醍醐味がある.近年の表面物理学での一大トピックがトポロジカル物質の研究である.トポロジカル物質は「ねじれた」電子状態をもち,そのねじれに対応した特別な電子状態を表面に作り出す.このトポロジカル表面状態は,系の対称性によって不純物から保護され,無磁場下でスピン流を担う驚くべき性質をもつ.表面の数原子層に局在するこの電子状態の研究において,光電子分光による直接観測が大きな力を発揮し,多様なトポロジカル相の存在が実証されてきた.さらに,トポロジカル物質の研究で重要な役割を果たしてきた元素がビスマスである.安定元素中最大の原子質量をもつビスマスは巨大なスピン軌道結合を有する.これを「ねじる」原動力として,多彩なトポロジカル物質が作り出されている.一方でBi単結晶自体は,その強すぎるスピン軌道結合によってねじれが戻ってしまい,通常の物質であるとされてきた.しかし近年異議が唱えられ,我々はビスマス薄膜中に形成される量子井戸状態を活用して,実験的に困難を極めるビスマスのトポロジー決定に成功した.最近のさらなる理論・実験研究とともに,ビスマス表面において多様なトポロジカル相が実現していることが解明されつつある.ビスマス薄膜中の量子井戸状態は,それ自体が表面物理学の歴史的なトピックでもある.半金属であるビスマスのバンドが量子化されることにより,ある膜厚を境に絶縁体化することが半世紀前に予言されていた.電気伝導や光電子分光による測定が行われてきたが,先行研究の間に奇妙な矛盾が残っていた.我々は,高品質なビスマス薄膜の測定により,ビスマスのバンドが量子化によって絶縁化する過程を描き出すことに初めて成功した.量子化モデルと著しく異なる膜厚依存性,そして準位の縮退の観測により,表面状態由来のクーロン反発効果によって薄膜内部の絶縁化が促進されることを明らかにした.この描像は先行研究の矛盾を解決し,表面状態の電子相関による新たなサイズ効果を提示する.薄膜内部の絶縁相が実証されたことで,トポロジカル表面状態の伝導測定が,そしてさらには表面における量子極限での伝導測定が展開できることとなる.奇しくも最近,走査型トンネル顕微鏡により,ビスマス表面における多体電子相が発見されたばかりである.光電子分光による直接観測を駆使することで,トポロジカル相や絶縁体相の実験的検証について進展がもたらされた.だがこれは次の出発点である.存在が明らかになったトポロジカル相や多体電子相がビスマス表面でどのような応答を示すのか.物性物理学の黎明期から研究されてきたビスマスは,依然新たな物性探求の場を提供し続けている.

- 著者

- 野村 亨 佐藤 〓

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.147-154, 1986-02-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 30

重イオン反応, ことに数十MeV/u以上の重イオン核破砕反応は, 地上で中性子過剰核をつくる有力な手段として期待されている. 重イオン反応の特徴を中性子過剰核の生成という観点で概観し, 幾つかの研究例を紹介する.

1 0 0 0 OA R. トム, E. C. ジーマン, 宇敷重広, 佐和隆光: 形態と構造; カタストロフの理論, みすず書房, 東京, 1977, x+231+51ページ, 19.5×13.5cm, 1,700円.

- 著者

- 山口 昌哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.8, pp.706, 1978-08-05 (Released:2020-09-14)

1 0 0 0 OA 平和についての湯川先生の考え(<特集>湯川秀樹博士追悼)

- 著者

- 豊田 利幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.291-293, 1982-04-05 (Released:2020-06-01)

- 著者

- 浅野 雅子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, pp.710-712, 2009-09-05 (Released:2021-07-03)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 荒船 次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.219, 1999-03-05 (Released:2019-05-17)