1 0 0 0 精神科急性期治療導入時の資源投入量に関する調査・検討

- 著者

- 石垣 琢麿

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.9, pp.939-947, 2012-09-15

はじめに 認知行動的アプローチの発展により,特に英国において1980年代以降,統合失調症の症状に関する認知心理学的メカニズムの実証的解明と介入・援助法の開発が盛んになった1)。たとえば,妄想を抱きやすい患者に特有の認知バイアスは,自己奉仕バイアス(原因帰属のありかた),「結論への飛躍」バイアス,「心の理論」の欠如,否定的な自己イメージ,などだと考えられている2)。 ハンブルク大学のMoritz教授らは,こうした現状をふまえて,妄想の認知バイアスに対する新たな心理教育・介入法を開発し,メタ認知トレーニング(Metacognitive Training:MCT)と名付けた2)。筆者は原著者の許可を得てMCT日本語版を作成した(http://www.uke.de/mktから無料ダウンロード可能だが,最新の日本語版と日本語版マニュアルについては筆者までご連絡いただきたい)。本稿ではマニュアルに沿ってMCTを紹介する。

1 0 0 0 大麻(カンナビス)精神病 (薬物依存の臨床<特集>)

- 著者

- 横山 尚洋

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.8, pp.p839-842, 1992-08

1 0 0 0 統合失調症患者における既視体験の予備的検討

1 0 0 0 マニー型を基礎性格とするうつ状態

- 著者

- 高木 俊輔 正木 秀和 大島 一成 車地 暁生 西川 徹

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.179-182, 2010-02-15

はじめに Cytochrome P450(CYP450)は肝臓において薬物の酸化的代謝を触媒する酵素群で,約20種類のサブタイプがあり,一般臨床において用いられる治療薬の多くがこの酵素群により代謝および分解される。また,こういった治療薬はCYP450酵素群に対してその酵素活性を抑制あるいは誘導することが知られており,複数の薬物が同時に用いられる場合はおのおのの薬物の代謝動態が複雑な相互作用によって影響される5)。たとえば,本症例のように関節リウマチ治療薬として抗ヒトtumor necrosis factor(TNF)αモノクローナル抗体製剤(infliximab)が使用される場合,この投与によって免疫力が低下するため,抗結核薬の予防的投与が必須となる。その場合,抗結核薬の1つであるrifampicinはCYP450酵素群を誘導し4),定型的抗精神病薬のhaloperidolの代謝を顕著に促進することが報告されている2,6)。 今回,関節リウマチを合併し,infliximab投与のためrifampicinを併用したところ,それまで投与されていたhaloperidolの血中濃度が多大な影響を受けた統合失調症の1例を経験したので,以下に報告する。 なお,個人情報保護の観点から,症例の細部においてはいくつかの変更を施した。また,本文中の薬剤量は1日投与量を記載した。

1 0 0 0 いわゆる「睡眠薬遊び」について

- 著者

- 大原 健士郎

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.5, pp.419-425, 1965-05

1 0 0 0 感覚遮断

- 著者

- 大熊 輝雄

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.10, pp.687-703, 1962-10

1 0 0 0 20年後の予後調査からみた戦争神経症(第2報)

- 著者

- 目黒 克己

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.39-42, 1967-01-15

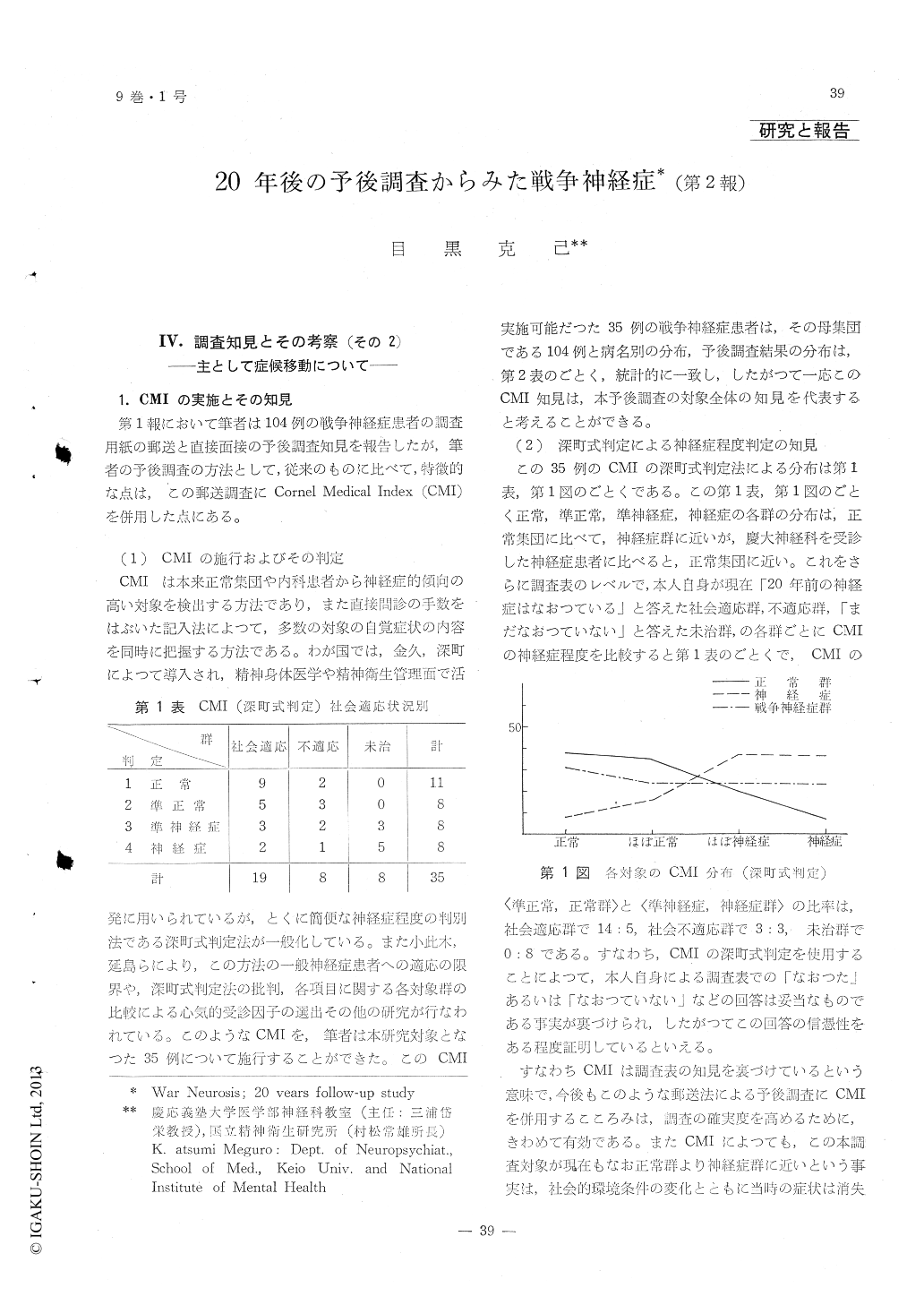

Ⅳ.調査知見とその考察(その2)——主として症候移動について——1.CMIの実施とその知見 第1報において筆者は104例の戦争神経症患者の調査用紙の郵送と直接面接の予後調査知見を報告したが,筆者の予後調査の方法として,従来のものに比べて,特徴的な点は,との郵送調査にCornel Medical Index (CMI)を併用した点にある。

1 0 0 0 20年後の予後調査からみた戦争神経症(第1報)

- 著者

- 目黒 克己

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.999-1007, 1966-12-15

I.まえがき 神経症という病気が,素因と環境の両面から理解すべきものである事実は周知のとおりであるが,この問題を組織的に解明する一つの方法として,長期間にわたつて,同一人物の神経症の経過を追求するこころみがあげられる。 神経症の予後調査について: このような観点からみた場合,いわゆる戦争神経症の予後調査は,第一にそれが戦時,軍隊,戦場などの特異な社会的時代的な条件を契機として発生したという点,第二にそのような特異な状況が去つた一般社会のなかでの戦後20年間のわが国の社会文化的条件の推移に伴つてこれらの人々の神経症がどんな変わりかたを示しているかは,神経症と社会文化的環境の関係を解明する一つの手がかりとなるという点,第三に神経症の,いつたいどんなレベルがこのような社会文化的変動の影響を受けるか,どんなレベルが比較的不動であるかを調査する機会となるという点で,さまざまの興味ある精神医学的問題を含んでいる。すでにわが国でも,戦争神経症と社会文化的な環境について,井村1)が言及し,一般神経症の社会文化的条件の推移に伴う病像の変化について桜井,西園2)らの報告があり,また神経症の予後調査について中川3),大原4),またこの問題をいわゆる症候移動(Syn-drome Shift)の観点から組織的に研究している小此木5)の報告がある。

1 0 0 0 病前性格は気分障害の発症規定因子か—性格の行動遺伝学的研究

はじめに—気分障害の生物学的構造 気分障害の脆弱性は遺伝子と環境により構築される‘脳構造’に内在化されるものである。この比較的永続的な成分(static成分)は,神経回路網,脳細胞とその構成物質の階層に局在すると考えられる15,16,18)。遺伝子の問題は後で扱うことにして,ここでは“環境”について若干の考察を加えておく。static成分にかかわる環境としては,主として脳の発達時期の環境(すなわち養育環境)が重要であると考えられることが多い。しかし脳の可塑性が作動し続けるかぎりにおいて,過度の心理社会的侵襲が度重なるならば,なんらかの病的な可塑性31)が発達後に生じても不思議はない。また,心理社会的侵襲が,液性因子などを介して,神経細胞を傷害することは事実であろうし,特定の神経細胞の死と再生にすら影響を及ぼす可能性も認められつつある。むろんこれらの環境因子が脳に与える影響の種類と程度は,ゲノム上の数多くの遺伝子との相互作用のもとに決定されるのであろう。さらにつけ加えるならば,老年期に初発する気分障害では,老化が招く多種類の異質な脆弱性も当然予想される。私たちは,このような複雑で異種なstatic成分を気分障害に認めないわけにはいかない。 一方,病相は,このstatic成分の上に,発症の引き金をひく因子により引き起こされる‘脳機能’の,一般的に,短期的・可逆的な変化(dynamic成分)が加わって生まれるものである。ここでいう発症の引き金をひく因子は,心理社会的環境因をはじめとして,内分泌障害,薬物やアルコールなどの物質,季節変動など多彩である。したがってその作用点は脳構造のあるゆる階層にわたりうる。

1 0 0 0 てんかんに並存する精神病―本邦における歴史と新たな展望

- 著者

- 兼本 浩祐

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.255-257, 2014-03-15

「癲」の歴史―たおれ病から精神病,精神病から再びてんかんへ2) てんかんと精神病が言葉として混同されるようになったのは実は歴史的にはそれほど古いことではない。「癲」がてんかんを意味する医学用語として初めて登場したのは,紀元前200年の秦の始皇帝の時代に宮廷医によって編纂された中国最古の医学書である『黄帝内経太素』によるとされる。「癲」という文字はもともと転ぶことを意味する「顚」にやまいだれを付けたものであり,転ぶ病,つまりは“falling sickness”という意味が原義であったとされる。もともと日本ではてんかんは,いびきを意味する「くつち(鼾)」,「くつちふす(鼾臥す)」,「くつちかき」などと呼ばれていたが,中国医学の「癲」の伝来によって日本でもてんかんは「癲」と呼ばれることになった。7世紀初めの隋の煬帝の時代,『病源侯論』という書物に初めて「癇」という言葉が使われ,10歳以下の小児てんかんを「癇」,10歳以上の成人のてんかんを「癲」と呼ぶ現代でも通用しそうな合理的な命名法が生まれ,これを受けてわが国でも奈良時代以降,「癇」という言葉が導入されたといわれている。「癲」と「癇」が合わさって「癲癇」として用いられるようになったのは9世紀の唐で編纂された『千金方』以降とされ,室町時代以降には庶民の間でも「癲癇」という言葉が使われるようになった。 中国では明代の16世紀前半以降,日本でもその影響をいち早く受け,安土桃山時代の16世紀後半から,「癲」と「狂」との同一視が始まったが,少なくとも日本での「癲」と「狂」の混同は,明代の代表的な医学書『医学正伝』の影響が大きかったとされる。江戸文政2年(1819年)に書かれた本邦で最初の精神医学書であるといわれる漢方医,土田獻の手になる『癲癇狂経験編』では,「癲」はその大部分が精神疾患を表しており,ごく一部にてんかんかと思われる記載が含まれるのみである5)。興味深いのは17世紀末,江戸の漢方医の間で巻き起こった論争で,当時名医として知られていた香川修庵が「癲癇」と「狂」が同じ原因で起こり病態の現れ方に違いがあるだけで両症が互いに並存すると主張し大方の漢方医がこれに賛同していたのに対して,岡本一抱は『黄帝内経太素』に遡り,「癲」を狂と同一視し,「癇」を日本古来の「くつち」と考えたのは後世の誤りで,「癲」と「癇」は同一の疾患でありこれは「くつち」であって,「癲」を狂と考えるのは後世の誤謬であると主張している。癲と狂とのこの同一視に由来する癲狂という言葉が使われなくなるのは,大正時代を待たねばならなかった。

1 0 0 0 高齢初発の大うつ病性障害患者の在院を長期化させる因子について

- 著者

- 松本 卓也 小林 聡幸 加藤 敏

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.1045-1052, 2014-12-15

はじめに 近年,わが国は世界でも類をみないほどの速度で高齢化を迎えている。精神科医療においても,高齢化は重要な懸案事項である。高齢化と関係するのは,認知症だけではない。大うつ病性障害(以下「うつ病」)の頻度は加齢とともに増加する5)ことが知られており,老年期のうつ病は重症度と致死率が高いことも指摘されている19)。また,高齢の患者は入院が長期化しやすく,わが国の医療費の増大にも拍車をかけていることが知られている。そのため,高齢者のうつ病入院患者の在院を長期化させる因子について検討することは,当該患者に対する適切な治療,および適切な医療資源の配分を考える上で重要であると考えられる。 しかし,うつ病患者の在院日数についての研究は,意外なほど少ない。大学附属病院を中心とした研究では,大うつ病性障害の平均在院日数が64〜94日13),高齢気分障害患者の在院日数の平均が112.3日18),60歳以上の高齢気分障害患者の在院日数の平均は約70日であった14)。ドイツとアメリカでのうつ病患者(全年齢)の平均在院日数はそれぞれ51日と11日であり2),日本は諸外国に比べても入院が長期に渡っていることが分かる。この理由には,国民皆保険制度によって比較的安価な医療費負担で入院治療を継続することが可能なことが挙げられるだろう。 うつ病入院患者の在院の長期化を規定する因子についての研究も,国内・海外ともに僅かしかみられない。Markowitzら15)は,大うつ病障害の入院患者(全年齢)に対して,ECTを施行することによって在院日数が平均13日間短縮されることを示している。国内のデータでは,当院での高齢気分障害患者(うつ病,および双極性障害を含む)について検討した玉川ら18)の研究では,65歳以上の患者は65歳未満の患者と比べて在院日数が約22日間長く,男性であること,合併症があること,および独居世帯に居住していることなどが在院の長期化の因子であった。高齢のうつ病入院患者の在院を長期化させる因子については,カナダのIsmailら11)の研究がある。彼らは2005〜2010年のうつ病入院患者についての検討から,高齢うつ病患者では,入院回数の多さ,独居世帯に居住していること,強制入院であることが長期在院を予測する因子であることを報告している。 先行研究をこのように概観すると,次に挙げるような諸々の点が明らかではないことが分かる。1.ライフイベントと在院日数の関係 高齢者は,本人や近親者が重大な病気を発症したり,ときには死に至ったりすることがある。事実,一般人口を対象とした研究において,死別をはじめとしたライフイベントが高齢者に多いことが知られている9)。また,死別が高齢者のうつ病の発症の重大なリスクファクターとなることは以前から知られている7)。同居家族が死去した後に発症したうつ病の場合,患者はうつ病から回復するという課題だけでなく,家族が喪失した家庭の中で新たな生活と役割を引き受けるという課題をも背負うことになる。この場合,在院が通常より長期化することは十分に考えられる。加えて,退職を契機としてそれまでの生活が一変することも,高齢のうつ病患者が生きる社会環境に大きな変化をもたらすと考えられる。しかし,これまで高齢者のうつ病におけるライフイベントと在院日数との関係は検討されていない。2.治療薬と在院日数の関係 うつ病患者がもともと居住していた自宅に退院するためには,ほとんどの場合で,薬物療法の効果によってうつ病を寛解ないし回復させる必要がある。このため,治療薬と在院日数には強い相関があると想定されるが,この論点についてもこれまでの研究では検討されていない。3.高齢初発うつ病の異種性 Ismailらが検討しているのは入院時に60歳以上であった「高齢うつ病患者」についてである。しかし,高齢うつ病患者には,若年初発群と高齢初発群が存在し,後者の高齢初発うつ病は重症度が高く,自殺既遂率が高く,予後も悪いことが知られており,両者を病因論的に区別するべきとされている21)。そのため,在院日数の研究についても,若年初発の高齢うつ病と高齢初発うつ病を区別することが必要だと思われる。 そこで我々は,対象を高齢初発うつ病入院患者に絞り,その在院を長期化させる因子を,患者背景や合併症,家庭環境,職歴,ライフイベント,うつ病の重症度と種類,薬物療法やECTなどの治療との関係から多角的な検討を行った16)。本稿では,以下にその研究から得られた10年分のデータを紹介することにしたい。

1 0 0 0 赤ん坊のいる母親の入院-"面会接触"の試み

1 0 0 0 親権能力を考慮した児童虐待対応―親権の空洞化と未成年後見

抄録 親権とは子の身分上および財産上の広い権能を含むことから,法理上能力者でなければ行うことができないとされる。制限行為能力者は,未成年者と成年後見制度の審判を受けた者に大別され,後者には成年被後見人などが含まれる。前者では民法の成年擬制か親権代行の規定により家庭裁判所の関与がなくとも基本的に子の権利は保護されるが,対照的に後者では成年後見制度の適用が申請主義であるため状況が異なり,能力を欠く不適格者が親権者と誤認される事態も起こり得る。 事実上親権を行う者がいない場合,必ずしも親への成年後見制度適用がなくとも未成年後見の申立てが可能である。児童虐待の対応においても,親の親権能力に注意を向ける意義がある。

1 0 0 0 一般中学生におけるうつ病の有病率--半構造化面接を用いた実態調査

1 0 0 0 未文化社会のアウトサイダー

- 著者

- 近藤 廉治

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.6, pp.419-423, 1964-06