2 0 0 0 OA 琉球語から見た日本語希求形式=イタ=の文法化経路(<特集>琉球語を見る/琉球語から見る)

- 著者

- ローレンス ウエイン

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.30-38, 2011-10-01

琉球のいくつかの方言にみられる希求形式の使用状況から、琉球方言の=イタシ系の希求形式は生理的に不随意の身体機能を表す動詞のみと共起し、必要性を訴えるのが古い使用法であると考えられる。この=イタシは「痛みを感じるほど痛烈に感じる状態に達する」という意味から発達したとみられるものである。本土日本語の=イタシも、「甚(イタ)シ」からではなく、琉球方言と同じ文法化の経路をたどって、希求形式になったと思われ、その文法化の出だしは日琉祖語の時代に遡ると推測される。

2 0 0 0 OA 漢語動詞の自他体系の近代から現代への変化

- 著者

- 永澤 済

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.17-32, 2007-10-01 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 1

現代より自他両用動詞の多い近代漢語動詞の自他体系が,現代までにどう変化したかをコーパスを用いて分析し,その要因を考察した。近代漢語が自動詞として存立するための条件<通常,他から人為的なはたらきかけを受けずとも成立し得る変化を表す>は,現代に至っても変わらないが,他動詞として存立するための条件〈非情物または非情物と有情物の両方が変化主体となり得る変化を表す>は,現代に至ると厳しくなり,非情物が変化主体であっても自律性の高い事象は他動詞で表せなくなった。結果,多くの自他両用動詞が自動詞専用化した。このような変化が起きたのは,漢語動詞が日本語への定着度を増すなかで,和語に倣い自他を分化させる方向へ力が働いたためと考えられ,それを可能にしたのが,他動詞化接辞として機能する「-させる」の存在だとみられる。一方,自動詞化接辞が日本語になかったことが,他動詞専用化した動詞の少なさの背景にあるとみられる。

2 0 0 0 OA 形容詞派生の名詞「〜さ」を述語とする文の性質

- 著者

- 新屋 映子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.4, pp.33-46, 2006-10-01 (Released:2017-07-28)

「彼はかなり熱心だった。」という形容詞文に似た表現として「彼はかなりの熱心さだった。」という名詞文がある。本稿は後者のように形容詞の語幹に接尾辞「さ」が後接した派生名詞を述語とする文の性質を、形容詞文と比較しつつ考察した。「〜さ」は抽象的な程度概念であるため単独では述定機能を持たず、性状規定文の述語であるためには連体部を必須とする。述語としての「〜さ」には性状の程度を中立的に述定するものと、評価的に述定するものがある。評価的に述定する機能は「〜さ」と形容詞が共通に持つ機能であるが、「〜さ」による述定には何らかの文脈的な前提が必要であり、形容詞文の評価性が形容詞によって表わされる性状の「存在」自体に向けられているのに対し、「〜さ」を述語とする文の評価性は連体部に示される性状の「あり様」に向けられているという違いがある。連体部と「〜さ」との意味関係は多様で、連体部は「〜さ」を述語とする文に豊かな表現力を与えている。

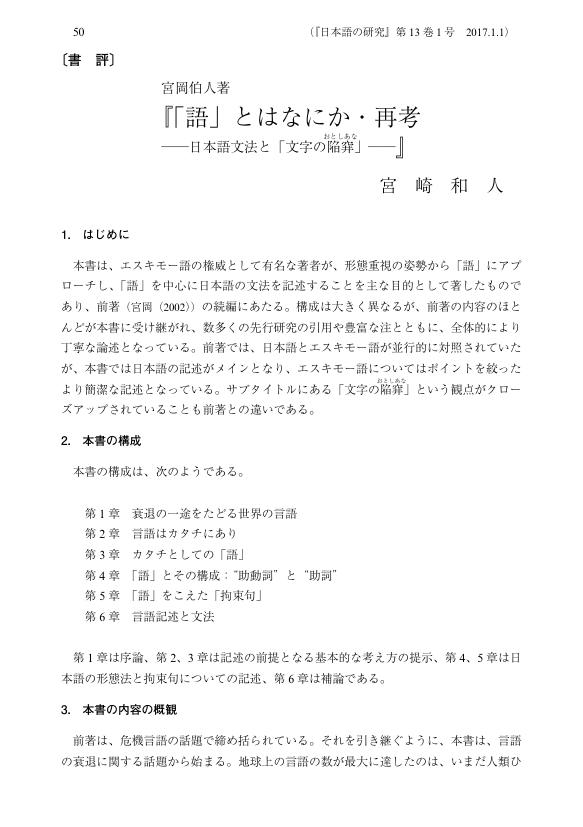

2 0 0 0 OA 宮岡伯人著『「語」とはなにか・再考──日本語文法と「文字の陥穽(おとしあな)」──』

- 著者

- 宮崎 和人

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.50-57, 2017-01-01 (Released:2017-07-01)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 申し出表現の歴史的変遷 : 謙譲語と与益表現の相互関係の観点から

- 著者

- 森 勇太

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.17-31, 2011-04-01 (Released:2017-07-28)

本稿では聞き手に利益のある行為を話し手がおこなうことを申し出るときの表現(以下,申し出表現)の考察を通して,「-てあげる」「-てさしあげる」などの恩恵を与えることを示す形式(以下,与益表現)の運用の歴史的変化について調査を行った。現代語で上位者に「-してあげましょうか」と,与益表現を用いて申し出を行うことは丁寧ではない。一方で,与益表現は「-てまいらす」などの表現をはじめとして,中世末期ごろにその形式が現れるが,中世末期から近世にかけては与益表現を用いて上位者に申し出を行う例が一定数あり,その待遇価値は高かったものと考えられる。この歴史的変化の要因としては,(1)恩恵の示し方の歴史的変化(聞き手に対する利益を表明することが抑制されるようになった),(2)利益を表さない謙譲語形式の有無の2点が考えられる。

2 0 0 0 OA 方言衰退の語彙論的過程 ──庄内浜荻の250年──

- 著者

- 井上 史雄 半沢 康

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-18, 2021-04-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 34

この稿では、方言語彙の構造と変化を扱い、その一般性・法則性を追究する。江戸時代の方言集『庄内浜荻』(1767)の採録語を全体として扱い、現代の残存率の変化、世代差を考察する。計量語彙論の手法により、使用頻度数、意味分野、地理的分布範囲などの変遷を手がかりに、相互の関係を見る。廃れた語は、意味分野として道具など昔の暮らしにかかわる語が多い。全国の方言分布を見ると、狭い地域でしか使われない語は衰退し、広い地域で使われる語、ことに東京の口語・俗語として使われる語は、生き残る。語彙変化の基盤には社会・文化の変化があり、外界が変わればことばも変わる。意味分野によって語の使用頻度数が変わる。これが全国分布の広さに影響し、残存率を支配する。コミュニケーション範囲の拡大により、狭い地域だけのことばは忘れられ、地域差が薄れる。『浜荻』成立以来の250年と、調査協力者の年齢差140年の語彙の変化が具体的に把握された。

2 0 0 0 OA 近世後期洒落本に見る行為指示表現の地域差 ──京・大坂・尾張・江戸の対照──

- 著者

- 森 勇太

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.69-85, 2019-08-01 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 21

本稿では,近世後期に見られる洒落本の行為指示表現について,京・大坂・尾張・江戸の4地点の状況を対照し,その地域差について考察した。敬語を用いない形式群を非敬語グループ,敬語オを用いた形式群をオグループ,敬語を用いた形式群を敬語グループとすると,上方は各グループの多様な形式を用いているが,江戸はほとんどが敬語グループであった。尾張は敬語形式の多様性は上方と類似しているが,敬語グループの頻度が高いことは江戸と共通していた。この地域差について,京・大坂では,敬語グループと他の形式,特にオグループを併用することが通常の運用となっているのに対し,江戸では丁寧体を基調とするスタイルにおいて,行為指示表現が「お─なんし」等少数の形式に限定される傾向にあり,中間的な尾張の運用は,心的距離や発話意図によって併用することがあるものの,全体的には敬語グループに偏っており,江戸に近い運用と位置づけられることを述べた。

- 著者

- 柴田 武

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 國語學 (ISSN:04913337)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.20-24, 2004-10-01

- 著者

- 肥爪 周二

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.51-58, 2010

2 0 0 0 IR 半濁音符史上に於ける唐音資料の位置

- 著者

- 沼本 克明

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 國語學 (ISSN:04913337)

- 巻号頁・発行日

- vol.162, pp.1-12,63, 1990

通説では、半濁音符はキリシタン資料で成立し、それが日本側資料に広がり定着したものであると説かれて来ている。然し、近時そういう考え方に疑問が持たれるようになり、キリシタン資料の国内資料への影響は殆ど無かったのではないかという見方も提出されて来ている。キリシタン資料からの影響が考えにくいとするならば、どのような経緯が考えられるかという立場から、本稿では従来余り言及の無かった江戸期唐音資料に視点を当てて、それからの影響によって半濁音符が定着したとする考え方を提出する。即ち、江戸期唐音資料には、その振り仮名の右肩に「イ゜」「サ゜」「テ゜」「ハ゜」の如き注意点が頻用されている。この方式が日本語表記の「パピプペポ」に残り、半濁音符としての定着をみたとするものである。

- 著者

- 野村 剛史

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.52-58, 2007-07-01 (Released:2017-07-28)

2 0 0 0 垂井式諸アクセントの性格

- 著者

- 山口 幸洋

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 国語学 (ISSN:04913337)

- 巻号頁・発行日

- no.155, pp.p1-16, 1988-12

- 著者

- 松岡 千賀子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.51-60, 2015-07-01 (Released:2017-07-28)

従来,係助詞の文体別用法に関する研究では,地・会話・心話の3文体別が大半を占め,消息は会話と同一分類に扱われることが多かった。今回,消息を会話と区別した4文体別で平安時代の18作品を調査し,「ぞ」「なむ」「こそ」の10C〜11Cにおける用法と変遷を分析した結果,(1)消息と会話の用法には違いがあること,(2)消息と心話の用法は時代が下っても一定している(消息:「なむ」の出現比率が高い,心話:「こそ」の出現比率が高い)のに対し,地と会話には変化が見られる(共に「なむ」の出現比率が減少し,地は「ぞ」,会話は「こそ」が増加する)ことが確認できた。文体差の分析は,係助詞の用法のみならず,書記言語と音声言語の相違と変遷,さらには日本語文体史を見直す糸口にもなり得ると考える。

- 著者

- 三宅 知宏

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.61-76, 2005-07-01 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 1

本稿は,現代日本語における「文法化」について,特に内容語と機能語の間のカテゴリーの連続性ということに着目して,考察することを目的としたものである。具体的には,文法化とみなす現象の範囲を再検討した上で,文法化に関する共時的な研究を行うことの意義を明確にした。本稿の主張は,文法化に関する共時的な研究の意義を,(1)同一の形式における内容語的な用法と機能語的な用法との連続性,及び両者の有機的な関連性を捉えることが可能になること,(2)文法化後の機能語としての意味・文法機能を説明する際に,文法化前の内容語としての意味からの類推が可能になること,の2点(ただし(2)は(1)の帰結)に求める,ということに集約される。さらに,そのような視点に立った場合に,現代日本語において,文法化として共時的に研究することに有効性を持つと思われる現象を,具体的かつ可能な限り網羅的に示し,それらの問題点の整理,及び研究の方向性の示唆を行った。

2 0 0 0 OA 新野直哉著, 『現代日本語における進行中の変化の研究 -「誤用」「気づかない変化」を中心に-』, 2011年2月14日発行, ひつじ書房刊, A5判, 416ページ, 6,400円+税

- 著者

- 橋本 行洋

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.57-63, 2012-10-01

2 0 0 0 OA 台湾高年層の日本語にみられる一人称代名詞

- 著者

- 簡 月真

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.61-76, 2006-04-01 (Released:2017-07-28)

本稿では,台湾でリンガフランカとして用いられている日本語を対象に,一人称代名詞の運用の実態およびその変容のメカニズムの究明を試みる。台湾高年層による日本語自然談話に日本語一人称代名詞のほかに閩南(びんなん)語一人称代名詞の使用が観察された。これは,日本語一人称代名詞の形式面と運用面の複雑さを回避するために,形式と運用規則が単純でかつ優勢言語である閩南語一人称代名詞が採用された,いわゆる単純化の結果である。ドメイン間の切換えから,閩南語一人称代名詞は台湾高年層のin-group形式の役割を果たしていることがわかる。ただし,日本語能力の低いインフォーマントの場合,日本語一人称代名詞への切換えはない。ドメインおよびインフォーマントの日本語能力に応じた使用の連続体から,閩南語の一人称代名詞は連体修飾語の場合に現れやすい傾向があること,言語構造面の単純化と連動して言語行動面においても単純化が漸次的に進行しつつあることが指摘できる。独自の体系を持つ台湾日本語は,日本語の変容のあり方を探るための貴重な例となっている。

2 0 0 0 OA 日本語を上層とする宜蘭クレオールの人称代名詞

- 著者

- 簡 月真

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.31-47, 2018-12-01 (Released:2019-06-01)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

本稿では,台湾で使われている宜蘭クレオールの人称代名詞について,東岳村で得たデータをもとに,体系を記述し,その変化のプロセスを明らかにした。宜蘭クレオールの人称代名詞は基本的に上層言語の日本語の形式に由来するが,その多くはくだけた形式由来であり,植民地の社会的構造を反映していることが推測される。数の区別はあるが,自立形式と拘束形式の区別や格,スタイルによる区別はない。一人称に包括的複数と除外的複数の区別があり,それは基層言語のアタヤル語の用法を受け継いていると考えられる。また,一人称単数形の属格および与格には傍層言語の閩南語の形式が取り込まれていること,接尾辞-taciが複数マーカーとして規則的に用いられていること,短縮形が多くみられることが指摘できる。なお,世代間の変異から,人称代名詞の変化のプロセスを突き止めることができた。

2 0 0 0 OA 台湾における日本語クレオールについて

- 著者

- 真田 信治 簡 月真

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.69-76, 2008-04-01 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 2

日本語と台湾のアタヤル語との接触によって生まれた日本語クレオールが台湾東部の宜蘭県大同郷と南澳郷に住む一部のアタヤル人(のすべての世代)によって用いられていることが観察される。が,その日本語クレオールの存在はほとんど知られておらず,今日までこれに関する学術的な研究は皆無である。本稿では,日本語クレオールの存在を指摘し,その運用状況を紹介するとともに,その言語構造について,公表された教科書3冊を主たる対象として,語順,語彙,名詞の語形,動詞(ヴォイス,アスペクト,テンス等)などに関する分析を行った。これまでのクレオール研究では主に欧米諸語を基盤としたクレオールが取り上げられ,日本語が視野に入れられたことはほとんどなかった。その意味で,本研究は斯界に貴重な事例を提供するものである。

2 0 0 0 OA Exercises in the Yokohama Dialectと横浜ダイアレクト

- 著者

- カイザー シュテファン

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.35-50, 2005-01-01 (Released:2017-07-28)

本稿は、開港のころ横浜居留地で発生した横浜ダイアレクトの唯一まとまった資料であるExercises in the Yokohama Dialectについて、出版状況を当時の資料により検討し、初版が1873年に出たことなどを明らかにした。また、横浜ダイアレクトの使用者・使用場面について当時の資料を参考に考察し、少なくとも1861年以降の横浜で外国人と日本人の接触場面における商談などが双方向のピジン日本語で行われたこと、そのピジン語を記述した資料としてExercisesが信頼性のある文献であることを確認した。さらに、後世の日本語文献で取り上げられている「横浜言葉」とその資料として使われた「異国言」などの資料を検討し、開港当時の日本人が英語のピジンを話していた証拠とすることができないことを主張した。