6 0 0 0 OA 首都圏電車網最短時間経路案内システム

- 著者

- 加藤誠巳

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS)

- 巻号頁・発行日

- vol.1986, no.56(1986-IS-012), pp.1-10, 1986-09-16

近年首都圏の電車網は都市規模の巨大化、都市構造の変化等に伴い、複雑化・多様化しつつある。そのため電車網に関する情報の中から利用者が必要な情報を選択し、適切な電車路線を利用して目的地まで効率的に移動することが困難な状況となっている。このような公共交通機関利用者の時間的・経済的損失を防ぎ、利用し易さの向上により公共交通機関の利用の促進を図るため複数の大量交通手段を乗り継いで利用する際の最適ルートに関する情報を提供するシステムが望まれている。このような背景のもとで筆者らは東京駅を中心として約50kmの範囲にある1053の駅を含む首都圏電車網において駅名、ランドマークあるいは23区内の町下目名で出発地および目的地を指定することにより、乗り換え時間並びに運行時間間隔を考慮に入れた第k番目までの最短時間経路をパーソナル・コンピュータを用いてリアルタイムで探索するシステムを開発したので御報告する。尚、本システムは運輸省のメディア・ターミナル実験の一環として現在渋谷駅において一般の利用に供されている。

- 著者

- 前橋 竹之 斉藤 謙治 加藤 誠一 山下 栄一

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.2-3, 1978

2 0 0 0 GPUにおけるダイバージェンス削減による高速化手法

- 著者

- 加藤 誠也 須田 礼仁 玉田 嘉紀

- 雑誌

- 研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.5, pp.1-11, 2012-05-25

近年 GPU は計算能力において目覚しい発展を続けており,NVIDIA の CUDA C に代表される演算用の言語の導入などによって,科学技術計算分野において重要な役目を担うようになっている.その一方で,CUDA のプログラミングモデルである SIMT (Single Instruction Multiple Threads) の特徴として,ダイバージェンスと呼ばれる問題があり,GPU の実行率が低下するため,GPU は CPU に比べると条件分岐の影響を受けやすい.そのため,条件分岐の最適化がより重要になっている.本論文では,GPU のダイバージェンスを削減し,実行率を向上させるための手法として,動的割り付け・分岐統一化の 2 つの手法を提案する.動的割り付けは主にデータごとに長さの異なるループが実行されるカーネルに対して適用可能である.これは,CUDA におけるブロック単位でデータを割り当て,ブロック内で各スレッドに動的にデータを割り当てることで,各スレッドに割り当てられるデータの処理量を均等にし,GPU の実行率を高める手法である.分岐統一化はデータに応じた条件分岐によって処理の大半が分かれているカーネルに対して適用可能である.これは,各スレッドに複数のデータを割り当てて,ある分岐方向の処理を行う際に,各スレッドが自分の持つデータの中からその方向に分岐するデータを選んでそれに対して処理を行うようにすることで,各スレッドに各条件分岐の実行中に実行するデータがあるようにして,GPU の実行率を上げることができるという手法である.これらの手法の有効性は,サンプルコードを用いた実験によって確認した.Recently, GPUs have progressed tremendously in computational power. Thus, the role of GPUs has become important in the field of computational science with the introduction of programing languages for GPU computation such as NVIDIA CUDA C. On the other hand, a problem called branch divergence has appeared as the feature of the programming model of CUDA called SIMT (Single Instruction Multiple Threads). Because of this, GPUs are more likely to be affected by conditional branch instructions than CPUs. Therefore, optimization of conditional branch is very important on GPUs in order to utilize the entire computational power. This paper proposes two techniques for reducing branch divergence on GPUs. Dynamic work assignment is applicable when almost every part of the kernel is a loop whose number of iterations is different with respect to input data. This technique increases the GPU execution rate by assigning data to each CUDA block and assigning data to each thread dynamically in the block so that the amount of computation of each thread becomes equal to others in the block. Branch path unification is applicable when almost every part of the kernel executes the different branch path by a conditional branch depending on data. This technique increases the GPU execution rate by assigning multiple data to a thread and exchanging the order of data assigned to threads so that the same branch path is executed by as many threads as possible and all the branch paths are executed one after the other. The effectiveness of these techniques has been confirmed by the experiments with the sample codes.

- 著者

- 加藤 誠之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間関係学会

- 雑誌

- 人間関係学研究 (ISSN:13408186)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.43-51, 2009-12-25 (Released:2017-11-01)

Following the author's former paper, the essence of "ego-experience (Ich-Erlebnis)" is a transformation of young people's "being-in-the-world (etre-dans-le-monde)" by the "annihilating function (neantisation)" which is, following Sartre's phenomenological-ontological thought, the most radical function of their conscience. This experience is so common among young people that it is often chosen as a theme in their self-expressions. For example, OKA Masafumi, who committed suicide at the age of 12, left many poems that have close relations to his own "ego-experience" in "I'm 12 years old". But this experience, on the other hand, gives young people so great a shock that it drives them into a serious "adolescence-crisis". In this paper it will be aimed to show the relation between the "ego-experience" and the "adolescence-crisis" using Oka as a case and Sartre's thought as a guide. In general, young people experience the separation from the "life-world (Lebenswelt)" after their "ego-experience". It means that they lose close relations with others around them, which are the foundation of their existence, and fall into the "homelessness". On the other hand, they are aware of their temporality after their "ego-experience". But they are often aware of their own death, which is their ultimate future, not as a ruin but as a triviality that can never harm their existence. So young people often commit suicide for too trivial or too abstract reasons. But they are also aware of the sexual relations founded by love with others as a new foundation of their existence. It means that for young people it is quite important to think about sexual relations with others in order to go through their "adolescence-crisis".

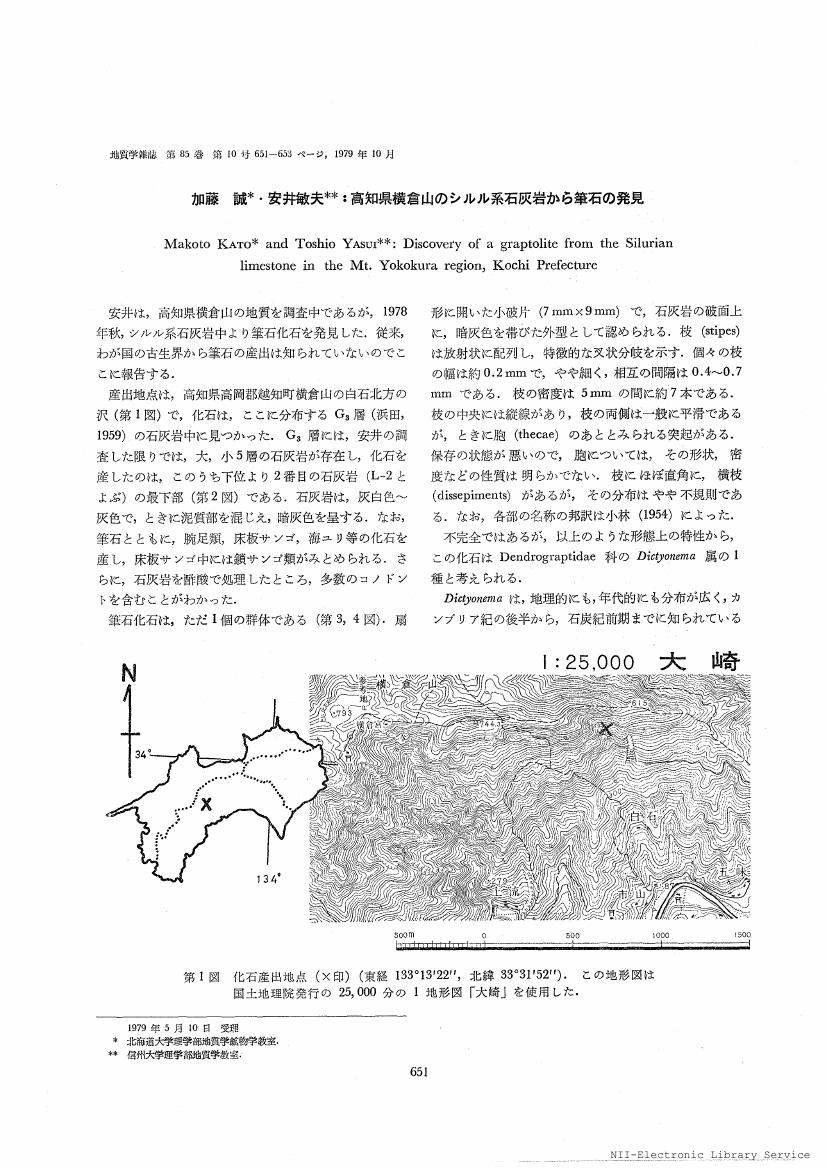

2 0 0 0 OA 高知県横倉山のシルル系石灰岩から筆石の発見

- 著者

- 加藤 誠 安井 敏夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.10, pp.651-653, 1979-10-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 菊池 新 加藤誠巳 高木 啓三郎

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.25, pp.25-32, 1994-03-15

- 被引用文献数

- 2

近年、我国の公共交通網は一段と整備されて来ているが、それに伴い時刻表を考慮に入れて任意の出発地から任意の目的地に至る最適な経路を求めることは困難になりつつある。筆者らは従来からパーソナルコンピュータを用いて、新幹線特急と航空便の時刻表を考慮して最適な乗継系列を探索するシステムを作成したが、出発地、目的地は新幹線の駅または空港に限定されており、最寄りに新幹線の駅あるいは空港がないところが出発地または目的地である場合にはどこの新幹線の駅あるいは空港にアクセスするのが適当であるか分からない欠点があった。本論文では、日本全国の私鉄を含む9,015の鉄道駅ならびに空港を出発地あるいは目的地として指定したとき、航空機、新幹線特急、JR在来線特急の時刻表を考慮に入れて、第k最適乗継系列 (=1,2,・・・) を探索する方法ならびに実際に最適乗継系列をパーソナルコンピュータPC?9821を用いてWindows3.1の下で探索した結果について述べている。In recent year, the public transportation networks of Japan have made remarkable progress, so that one cannot easily find the optimal route from his origin to his destination. The authors already developed a system which provides the optimal transfer sequence of the Shinkansen limited expresses and the airplanes with the timetables taken into account. The defect of this system is that only the Shinkansen stations and the airports can be designated as an origin or a destination. As a result, a person whose nearest access point is the local station does not know where to go in order to take the limited expresses or the airplanes. In this paper, an optimal transfer sequence searching method and system is presented, in which any one of 9,015 stations and airports can be chosen as an origin or a destination. This system treats not only the airplanes and the Shinaknsen limited expresses but also the limited expresses of the conventional JR lines. The time require to obtain the optimal transfer sequences is quite reasonable, which reveals that the system running on a personal computer under Windows 3.1 is of practical use.

- 著者

- 米田 信之 阿部 昭博 狩野 徹 加藤 誠 大信田康統

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.45-57, 2008-01-15

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 10

近年,観光地では高齢者,障害者,外国人を含む,様々な人に配慮したユニバーサルデザイン(UD)の考え方が重視されつつある.しかしながら,案内版設置,ガイドスタッフ,施設改修では限界があり,携帯端末を利用した情報提供面での支援に期待が寄せられている.我々は,2008 年世界遺産登録を目指す平泉地域を研究対象として,携帯電話とアクティブRFID を用いて多様な観光客に配慮したプッシュ型情報提供を可能とするUD 観光情報システムの開発を行った.本論文では,まずUDの観点から観光客の情報ニーズについて分析する.そして,その分析結果に基づいた情報システム設計と開発について述べる.開発したシステムの評価を目的に平泉町中尊寺で実施した社会実験を通して,我々の設計アプローチの有効性について,おおむね良好な結果を得ることができた.In recent years, tourist regions have placed greater stress on the concept of Universal Design (UD), which takes into account the needs of a more diverse range of people, includingb senior citizens, the disabled, and foreign visitors. We have been conducting research and development on a system, based on the UD concept, for providing tourist information suited to various user characteristics, by Mobile Phone and Active RFID. The system is designed for Hiraizumi, a tourist area which is aiming to register its historical cultural assets on the World Heritage List in 2008. This paper analyzes needs relating to UD of tourist information, and describes system design and development efforts based on that analysis. Through a social experiment at Chusonji Temple, satisfactory results were obtained regarding the effectiveness of our approach.

1 0 0 0 OA UFO: 有価証券報告書の表を対象とした情報抽出タスクの提案

- 著者

- 木村 泰知 近藤 隆史 門脇 一真 加藤 誠

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.FIN-029, pp.32-38, 2022-10-08 (Released:2022-10-01)

This paper proposes an Understanding of non-Financial Objects in Financial Reports (UFO) task. The UFO task aims to develop techniques for extracting structured information from tabular data and documents, focusing on annual securities reports. We will provide a dataset based on annual securities reports and organize an evaluation-based workshop for participants. The UFO task consists of two subtasks: table data extraction (TDE) and text-to-table relationship extraction (TTRE). The table data extraction subtask aims to extract the correct entries and values in the tables of the annual securities reports. The text-to-table relationship extraction subtask aims to link the values contained in the tables with the relevant statements in the text. In this paper, we describe an overview of the UFO task.

1 0 0 0 OA ドーピングレスp型酸化アルミニウム半導体の作製と特性

1 0 0 0 クエリらしさに基づく文書コレクションを利用したクエリ自動補完

- 著者

- 打田 智子 加藤 誠

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.1-15, 2023-04-14

情報検索システムのクエリ自動補完において,現在主流の手法では,クエリ補完候補を生成するため,過去に蓄積された膨大なクエリログを必要とする.本論文では,専門ドメイン検索システムなど,クエリログが入手しづらい状況下において,入手可能な他のクエリログおよびその文書コレクションと,ターゲットとする文書コレクションから,クエリ補完候補を生成するアプローチについて述べる.具体的にはまず,他のクエリログのクエリ中に出現する単語N-gramのN-gram確率と,対応する文書コレクション中のN-gram確率との比率(「クエリらしさ」を表現する係数)を推定する回帰モデルを構築する.次に,得られた回帰モデルをターゲットとする文書コレクションに適用することで,実際のクエリ補完候補を生成するN-gramモデルを構築する.実験により,提案手法は,他のクエリログのみ,またはターゲットとする文書コレクションのみを用いて構築したN-gramモデルよりも,ユーザクエリの予測タスクにおいて良い性能を与えることが示された.

1 0 0 0 OA 有価証券報告書を対象とした表構造解析のためのデータセットの構築に向けて

- 著者

- 門脇 一真 木村 泰知 加藤 誠 近藤 隆史 乙武 北斗

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.FIN-030, pp.100-105, 2023-03-04 (Released:2023-03-04)

我々は,有価証券報告書(有報)に含まれるさまざまなタイプの表の理解を目的に,表構造解析を行うタスクを計画している.有報にはタクソノミがテキストブロックとして定義された箇所があり,特に非財務情報を表現する表には様々なタイプが含まれる.既存研究を参考に有報の表の各セルをヘッダ,属性,データといったクラスに分類した結果,既存研究で分類された関係表,エンティティ表,行列表などのいずれのパターンにも分類されない複雑な構造の表が見られ,さらにそれらの構造がいくつかのパターンに分類できた.本稿ではまず,各セルの分類方法と,その結果発見された表構造のパターンについて報告する.これらのうちセルが正しく分類できた表については,NTCIR-17 UFOタスクの表データ抽出(TDE)サブタスクでアノテーションデータを公開し,評価型ワークショップとして取り組めるようにする予定である.本稿ではこのタスクのデータ形式,評価方法についても取り上げる.

1 0 0 0 中小企業の国際比較にかんする実証的研究

1 0 0 0 ワグネル--日本の近代窯業育ての親(セラミックサロン)

- 著者

- 加藤 誠軌 薗田 義雄

- 出版者

- 日本セラミックス協会

- 雑誌

- セラミックス (ISSN:0009031X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.p57-61, 1983-01

1 0 0 0 OA 本邦の少年法制史に見る保護主義・教育主義と責任主義・応報主義との関係

- 著者

- 加藤 誠之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間関係学会

- 雑誌

- 人間関係学研究 (ISSN:13408186)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.1-10, 2003-11-08 (Released:2017-11-01)

Japanese juvenile law system is based on (1) "paternalism" in which juvenile delinquents are considered as immature persons who need the protection of public authority and (2) "education-principle" in which education is provided instead of punishment in order to bring them up into self-directing persons. Nevertheless, Japanese juvenile law system is related also to responsibility/retributivism-principle. This statement is based on the following observations; the Japanese juvenile criminal policy bureaucrats certainly promoted paternalrism/education-principle as a guiding spirits of Japanese juvenile law system. But they also argued with institutionalists who believed in pure paternalism/education-principle and adopted the responsibility/retributivism-principle in some degree and elaborated Japanese juvenile law as a eclectic legal system. This paper elucidates these facts by tracking the history of the Japanese juvenile law system, from the prison law issued in 1872 to the old juvenile law issued in 1922.

1 0 0 0 OA 光ピックアップヘッド

- 著者

- 堀 義和 加藤 誠

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.12, pp.1401-1406, 1999-12-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 16

光ディスクは,近赤外領域(波長~780nm) のAIGaAs系半導体レーザーの実用化とともに,音楽や映像のレコートとしてコンパクトディスク (CD) やレーザーディスク (LD) のように案用化された.その後,コンピューター用の記録メディア (650MB) として, CD-ROM, CD-R, MO, PDが広く使用されるようになった.現在では,赤色領域(波長~65Dnm) のAIGaInP系率導体レーザーの実現とともに, DVDのようにマルチメディア対応の高密度記録メディア (4.7GB) として,さらに発展を遂げ普及し始めている.ここでは,光ディスクの儒号の記録再生を行う光ピックアップヘッドについて,その光学系の基本構成と儀号検出原理,ならびにホ翻グラム素茅を用いた小型化,光源と光検出器の一体集積化への取り組みについて解説する.

1 0 0 0 OA 不登校の有する社会的性格に関する考察 : 長岡利貞の「欠席論」を手掛かりとして

- 著者

- 加藤 誠之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間関係学会

- 雑誌

- 人間関係学研究 (ISSN:13408186)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.21-29, 2008-12-30 (Released:2017-11-01)

In Japan, non-attendance at school has traditionally been regarded as children's intra-psychic matter. But according the statistics, it is impossible to deny the sociological aspects of non-attendance at school. This paper aims at describing those aspects using NAGAOKA Toshisada's theory on long-term absence at school. In Japan, non-attendance at school increases especially at the beginning of 1960's (so-called "the high economic growth period") and in the middle of 1970's. According to NAGAOKA, in the former period people began to think it as a matter of course for children to attend school every day. Until that time, it had been regarded as a matter of fact for children to be absent from school when they had to help their parents or attend religious events. In the latter period, the rate of entering high school exceeded 90%. Therefore, non-attendance at school is regarded not as a result of children's personal abnormality, but as a reaction to the social pressure that compels children to go to school. Hence, it would be no use to cope with non-attendance at school by school-counselling, for it is not a matter of psychology but a matter of sociology. We have to admit that a certain number of students are constantly absent from school, and, therefore, give the opportunities for alternative education outside the school.

1 0 0 0 潜在性結核感染症登録者数の増加と減少の要因に関する全国保健所調査

- 著者

- 大角 晃弘 吉松 昌司 内村 和広 加藤 誠也

- 出版者

- 一般社団法人 日本結核病学会

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.10, pp.657-663, 2015

<p>〔目的〕わが国における2011年の潜在性結核感染症(latent tuberculosis infection: LTBI)登録者数は10,046人で,前年4,930人の約2倍になり,2012年には減少して8,771人であった。LTBI登録者数増加および減少の要因について推定することを目的とした。〔対象・方法〕2012年と2013年に,計2回の全国495カ所自治体保健所を対象とする,半構造式調査票を用いた横断的・記述的調査を実施し,2009年以降の接触者健診対象者数・interferon-gamma release assay(IGRA)検査実施状況・IGRA検査で偽陽性と考えられる事例等について情報収集した。〔結果〕IGRA検査実施者数・割合は,2009年から2012年まで増加傾向を認めたが,IGRA検査陽性者数・割合と同判定保留者数は,2011年に増加傾向を認め,2012年には減少していた。IGRA検査結果の信頼性に問題がある事例の発生を回答したのは,2012年調査で34保健所(8%)であった。〔考察〕2011年における接触者健診に関わるIGRA検査実施者数・同検査陽性者数は,より高齢者における増加傾向が大きく,LTBI検査対象者の年齢制限撤廃が影響したと考えられた。2011年のIGRA検査陽性者割合・判定保留者割合増加の理由として,医療従事者や高齢者等のより結核既感染率が高いと推定される集団に対して同検査を実施するようになったことや,IGRA検査法の変更により感度が上昇したこと等の可能性が考えられた。2012年におけるLTBI登録者数減少要因として,集団感染事例の減少等が推定された。〔結論〕2011年におけるLTBI登録者数増加要因として,IGRA検査実施者数増加・QFT検査法変更による陽性結果者や判定保留結果者増加等が推定された。2012年におけるLTBI登録者数減少要因として,集団感染事例の減少・感染性結核患者数の減少等が推定された。</p>

1 0 0 0 IR 資料 高知ダルクによるゲストスピーチ逐語録(その4)

- 著者

- 加藤 誠之 高知ダルクの皆さん

- 出版者

- 高知大学教育学部

- 雑誌

- 高知大学教育学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Education, Kochi University (ISSN:1346938X)

- 巻号頁・発行日

- no.81, pp.141-150, 2021-03

授業名:生徒指導・進路指導C高知ダルクメンバーのゲストスピーチ逐語集開催日:2020.01.22

1 0 0 0 OA 「さきがけ」, 「すいせい」の熱設計

- 著者

- 大西 晃 林 友直 小林 康徳 飯田 亨 松藤 幸男 加藤 誠一 町田 恒雄 OHNISHI Akira HAYASHI Tomonao KOBAYASHI Yasunori IIDA Toru MATSUFUJI Yukio KATOH Seiichi MACHIDA Tsuneo

- 出版者

- 宇宙科学研究所

- 雑誌

- 宇宙科学研究所報告. 特集: ハレー彗星探査計画報告 (ISSN:02859920)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.57-64, 1987-03

惑星間探査機「さきがけ」, 「すいせい」は, 地球周回衛星の様にアルベドあるいは地球からの赤外放射といった煩わしい熱入力がない代りに, 両探査機がハレーに遭遇するまでに受ける太陽光の受光強度は最高「さきがけ」で周回衛星の約1.5倍, 「すいせい」で約2倍となり, 熱的に変化量の大きい外部環境に曝される。したがって, この様な熱環境の変化に対処するため探査機の熱設計は外部から探査機内部への伝導および放射による熱移動を最小限に抑えるべく, 構体部材や熱制御材など設計上の工夫がなされている。一方, 内部機器の発熱に対してはプラットフォームの裏面に取付けられた4台のサーマルルーバを用いて宇宙空間へ放熱する方法が採用され, 基本的には受動型と能動型を併用した熱制御方法が用いられている。現在まで取得された飛翔データから探査機の温度は予測結果と良く一致しており, また, 「すいせい」の主観測機器であるハレー彗星紫外線撮像装置 (UVI) の CCD センサも予想どうりに冷却され, 有効な観測結果を得ている。この意味で, 探査機の熱設計は満足すべきものであったということができる。ここでは, 探査機の熱設計の概念と飛翔データの解析結果について報告する。

1 0 0 0 ADAMTS13活性測定用ELISAキットの開発

- 著者

- 伊藤 晋 山本 茂一 林 司 加藤 誠司 日裏 久英 松本 雅則 藤村 吉博

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.27-35, 2010

ADAMTS13は,止血因子であるフォンビレブランド因子(VWF)のA2ドメイン内のTyr<sup>1605</sup>-Met<sup>1606</sup>間のペプチド結合を特異的に切断する酵素である.この切断により新たに生じるペプチドのC末端Tyr1605を特異的に認識するモノクローナル抗体を用いて,基質の切断生成物をELISA法で直接測定する原理に基づいたADAMTS13活性測定法のキット化を行い,そのキットの基本的な性能を評価した.<br> 本キットの最小検出感度は,健常人のADAMTS13活性100%に対して,0.4%と高感度であった.また,調製したプレート内のウエル間の均一性(変動係数(CV)=3.3%)は良好で,濃度の違う検体での同時再現性(CV=1.1~4.7%)及び日差再現性(CV=2.6~7.5%)も良好であった.希釈試験では,原点に回帰する良好な直線性が得られた.またヘモグロビンやビリルビン等の共存物質の影響は,検討した濃度範囲では認められなかった.反応はEDTAで完全に阻害された.<br> 臨床検体及び健常人検体を本キットで測定したときのADAMTS13活性は,健常人プール血漿100%に対し先天性のADAMTS13活性欠損症であるUpshaw-Schulman症候群(USS)で0.5%以下~2.7%,USS保因者群で7.7~85.3%,血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)群で0.5%以下~58.1%,健常人で54.7~134.4%と測定され,TTPの診断に必要な判別能を有しており,SDS-agaroseゲル電気泳動法との相関は相関係数(r)=0.931と良好であった.本キットは優れた性能と操作性を有していることから,TTPの診断や血小板輸血時の適否判断などにおいて有用であると考えられた.<br>