2 0 0 0 治療困難な不法滞在患者の治療方針

- 著者

- 長谷川 浩一 林 真人 川口 健司 田代 晴彦 森川 篤憲 岡野 宏 川上 恵基 村田 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.29, 2007

(症例)患者はインドネシア国籍の29歳男性で、平成19年1月17日に頭痛を主訴に当院外来を受診。頭部単純CTで左側頭葉に低吸収域を呈する脳病変を認めた。しかしながら不法滞在者であると判明し、それ以上の精査治療は母国で行うべきと初診医が判断し、即時の帰国を勧めた。しかしながら、症状は徐々に悪化し発熱と意識障害をきたしたため、1月21日に当院救急外来を受診し内科入院となった。入院時、口腔内カンジダ症を認め、抗HIV抗体が陽性であった。髄液検査では異常を認めなかったが、AIDSによる脳トキソプラズマ症が最も疑われ、ST合剤とクリンダマイシンの投与を開始した。治療により解熱しCRPも9.0から0.5に低下したが、意識状態の改善はあまり認められず、到底旅客機で帰国できる状態ではなかった。2月1日に局所麻酔下で定位的に病変部位の生検術を施行し、病理組織にて脳トキソプラズマ症の確定診断が得られたため、2月8日に三重大学附属病院血液内科に転院した。その後、ピリメサミンを用いた積極的な治療により旅客機で帰国できる状態にまで回復した。(当院での対応)不法滞在のため保険には未加入で、治療費は自費のため金銭的な援助をインドネシア大使館にも相談したが、予算がないため金銭的な援助は不可能との返事であった。また、当院はAIDS拠点病院に指定されていないため、県内のAIDS拠点2病院への転院も考慮したが困難であった。三重大学附属病院のみHIV感染により何らかの合併症を発症している事が確認されていれば、何とか受け入れ可能であるが、少なくとも脳の生検でAIDS以外の脳病変を否定する事が前提条件であった。HIVに対する手術器具の消毒法もHCV等と同じであるが、HIV感染患者の手術は当院では初めてであり手術室等からの反対もあったが、転院のためには他に手段はなく、当院でやむなく生検術を施行した。 (考察)不法滞在患者でなく金銭的に問題なければ、大学病院以外のAIDS拠点病院への転院も可能であったと思われるが、研究機関でもある大学病院しか受け入れは許可してもらえなかった。鈴鹿市は外国人の割合が高いので、不法滞在の外国人も多いと予想されるが、これは全国的な問題と考えられる。不法滞在者であるからといって人道的に治療を拒否する事はできず、行わなければならない。その様な場合、どこからか金銭的な援助を得て、なんとか治療を行える方法はないのであろうか。また、外来受診の翌日に名古屋の入国管理局から連絡があり、すぐに帰国させる様に伝えたが、手続き上少なくとも1週間以上かかり、結局その間に症状が悪化し帰国できなくなってしまった。不法滞在ではあるが、この様な緊急事態の場合、入国管理局はもっと早く帰国の手続きをとる事はできないのであろうか。この患者は治療により帰国できる状態にまで回復したが、回復しなかった場合は二度と自国の土を踏む事はできなかったと考えられた。

1 0 0 0 OA 都市空間に住みこむ野宿者 「使える地面への侵入」と空間的管理

- 著者

- 林 真人

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.18, pp.181-192, 2005-08-05 (Released:2010-04-21)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

When homeless live in the urban space, they often subvert the formal functions of that urban space. If their use disturbs the formal functions of the urban space, attempts to control and restrict their usage appear. At the same time, the actual working of spatial control depends on the responses of the homeless. This paper takes as an example of this pattern, four areas in a certain city (City A) and examines the relationships between the life of the homeless and spatial control in each area of the case study. It was found that (1) the content, strength, and agent of control differed in each area; (2) that the homeless try to avoid spatial control in various ways and continue their life; (3) ultimately, the homeless cannot be entirely free from spatial control.

1 0 0 0 OA 液液相分離が見せる細胞骨格と核酸と脂質の離合集散

- 著者

- 瀧口 金吾 作田 浩輝 林 真人 和泉 達幸 湊元 幹太 吉川 研一

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.5-11, 2023 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 30

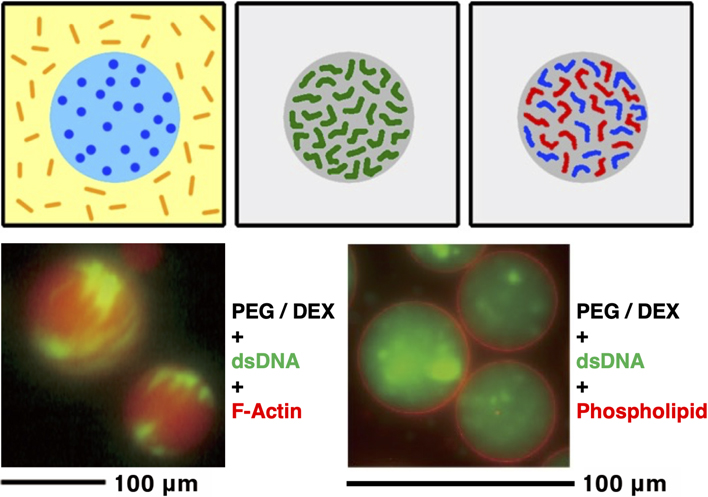

液液相分離は,ある分子が他の分子よりも高濃度で存在する領域が溶液中に現れる現象である.相分離が生じている溶液中での蛋白質や核酸の動態を再現する実験系は,細胞や生命の起源を担った分子機構を推測し理解するための挑戦的な研究手法である.本解説では近年の我々の成果の紹介を通じ,その現状と課題について述べる.

1 0 0 0 野宿者研究における「経済と社会」の諸相

- 著者

- 林 真人

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.22, pp.137-154, 2004

1 0 0 0 OA 治療困難な不法滞在患者の治療方針 ~AIDS患者の1例を経験して~

- 著者

- 長谷川 浩一 林 真人 川口 健司 田代 晴彦 森川 篤憲 岡野 宏 川上 恵基 村田 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.29, 2007 (Released:2007-12-01)

(症例)患者はインドネシア国籍の29歳男性で、平成19年1月17日に頭痛を主訴に当院外来を受診。頭部単純CTで左側頭葉に低吸収域を呈する脳病変を認めた。しかしながら不法滞在者であると判明し、それ以上の精査治療は母国で行うべきと初診医が判断し、即時の帰国を勧めた。しかしながら、症状は徐々に悪化し発熱と意識障害をきたしたため、1月21日に当院救急外来を受診し内科入院となった。入院時、口腔内カンジダ症を認め、抗HIV抗体が陽性であった。髄液検査では異常を認めなかったが、AIDSによる脳トキソプラズマ症が最も疑われ、ST合剤とクリンダマイシンの投与を開始した。治療により解熱しCRPも9.0から0.5に低下したが、意識状態の改善はあまり認められず、到底旅客機で帰国できる状態ではなかった。2月1日に局所麻酔下で定位的に病変部位の生検術を施行し、病理組織にて脳トキソプラズマ症の確定診断が得られたため、2月8日に三重大学附属病院血液内科に転院した。その後、ピリメサミンを用いた積極的な治療により旅客機で帰国できる状態にまで回復した。 (当院での対応)不法滞在のため保険には未加入で、治療費は自費のため金銭的な援助をインドネシア大使館にも相談したが、予算がないため金銭的な援助は不可能との返事であった。また、当院はAIDS拠点病院に指定されていないため、県内のAIDS拠点2病院への転院も考慮したが困難であった。三重大学附属病院のみHIV感染により何らかの合併症を発症している事が確認されていれば、何とか受け入れ可能であるが、少なくとも脳の生検でAIDS以外の脳病変を否定する事が前提条件であった。HIVに対する手術器具の消毒法もHCV等と同じであるが、HIV感染患者の手術は当院では初めてであり手術室等からの反対もあったが、転院のためには他に手段はなく、当院でやむなく生検術を施行した。 (考察)不法滞在患者でなく金銭的に問題なければ、大学病院以外のAIDS拠点病院への転院も可能であったと思われるが、研究機関でもある大学病院しか受け入れは許可してもらえなかった。鈴鹿市は外国人の割合が高いので、不法滞在の外国人も多いと予想されるが、これは全国的な問題と考えられる。不法滞在者であるからといって人道的に治療を拒否する事はできず、行わなければならない。その様な場合、どこからか金銭的な援助を得て、なんとか治療を行える方法はないのであろうか。また、外来受診の翌日に名古屋の入国管理局から連絡があり、すぐに帰国させる様に伝えたが、手続き上少なくとも1週間以上かかり、結局その間に症状が悪化し帰国できなくなってしまった。不法滞在ではあるが、この様な緊急事態の場合、入国管理局はもっと早く帰国の手続きをとる事はできないのであろうか。この患者は治療により帰国できる状態にまで回復したが、回復しなかった場合は二度と自国の土を踏む事はできなかったと考えられた。

1 0 0 0 OA ロボット間協調を容易に実現する並列論理型プログラミング言語の設計

- 著者

- 西山 裕之 大林 真人 大和田 勇人 溝口 文雄

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.620-631, 2001-07-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 2

This paper describes a concurrent logic programming language MRL for use in developing programs to cooper-atively control multiple robots. MRL describes actions of each robot and sensor as sets of logical formula. MRL enable us to easily implement complex tasks such as concurrency control, cooperation and negotiation between pro-cesses, and emergent event handling for multiple robots. We conducted an experiment on program development for paper delivery task by cooperation with mobile robots, manipulators and cameras to demonstrate the advantages of MRL programming framework. The results indicated that the MRL programs were more abstract and natural than conventional procedure-oriented programs, resulting in realization of flexible cooperation. Since MRL programs are compiled into C programs with little overhead, NIRL is useful as a multiple robot programming language efficient in both program execution and development.

1 0 0 0 OA CTC 計測装置技術の現状と次世代CTC 装置技術の展望

- 著者

- 林 真人 金 賢徹 寺薗 英之 服部 明弘 安田 賢二 大津 敬 宮城 洋平 荒尾 徳三 西尾 和人

- 出版者

- 日本サイトメトリー学会

- 雑誌

- サイトメトリーリサーチ (ISSN:09166920)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.1-6, 2011-10-25 (Released:2017-06-12)

- 参考文献数

- 13

転移性がんの治療方針の策定や転移メカニズムの解明の為には,CTC を採血サンプル中から出来るだけ損傷を与えずに取りこぼし無く回収し,回収したCTC の生理学的性質や遺伝子変異を迅速に計測する技術が必要となる。 本稿では非浸襲的で高感度なCTC 分離精製法開発の取り組みについて概観した後,我々が開発を進めている画像認識型セルソーターシステムと超高速PCR のCTC 分離精製,遺伝子解析への応用可能性について論じた。

1 0 0 0 OA イジング計算機に向けたグラフ埋め込みアルゴリズム

- 著者

- 奥山 拓哉 吉村 地尋 林 真人 田中 咲 山岡 雅直

- 雑誌

- 研究報告アルゴリズム(AL) (ISSN:21888566)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016-AL-158, no.14, pp.1-7, 2016-06-17

組合せ最適化問題を省電力かつ高速に解くため,イジングモデルの基底状態探索問題に変換して回路動作で解探索するイジング計算機が提案されている.半導体回路で空間的に効率良く表現可能なイジングモデルは規則的な構造であり,任意の最適化問題を解くためには基底状態を保持しつつモデルを変換する必要がある.本報告では Contractive graph minor-embedding を提案する.提案手法により対角線付き格子グラフに対してスピン数 100 のイジングモデルを 1 秒以内に変換する見込みを得た.

1 0 0 0 OA 可微分写像の大域的特異点論とその応用

- 著者

- 佐伯 修 佐久間 一浩 大本 亨 岩瀬 則夫 小林 真人 山本 稔 安藤 良文 高山 晴子 高瀬 将道 山本 卓宏 高田 敏恵 奥間 智弘

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2007

多様体間の可微分写像に現れる特異点を大域的観点から研究し,その特異点と多様体の微分位相幾何学的性質について種々の新しい知見を得た.たとえば,多くの位相的4次元多様体の上には無数の可微分構造があることが知られているが,そのうちで特異点が簡単な写像を許容する可微分構造は一意的であることが示された.またそうした大域的研究が特異点の局所的研究に役立つ例も発見した.こうして,写像の特異点や特異ファイバーと,多様体や写像の同境類の間の深い関係を明らかにし,多くの具体的成果を得た.

1 0 0 0 若者野宿者の形成と現存

- 著者

- 林 真人

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.493-510, 2006-12-31

- 被引用文献数

- 3

構造的矛盾や階層的問題であるはずのものが, 個人的ないし内面的なレベルへたえず移転されることで, 「自発的」な若年野宿者の形成/現存が促されている.本稿の主な目的は, この若年野宿者の形成/現存のプロセスを具体的に示すことである.<BR>まず量的データによって若年野宿者と中高年野宿者を比較した.若年野宿者が野宿を始めるうえで, 「個人的理由」が関与している可能性が浮かんだ.さらに生活史を用いて若年野宿者の形成/現存を具体的に検討した.主な知見は3つである. (1) 家族や友人などの親密圏から切り離され, 不安定な雇用や住居を転々とするなかで, 不安感や焦燥感を強めていく. (2) たび重なる失職と生活の不安定化をやり過ごすために覚悟・諦め・狼狽といった内面形式を獲得し, 野宿と非野宿の境界を踏み越えていく. (3) 生活上の過酷な環境に加, えて, 内面形式の持続に後押しされ, 野宿からの「自立」が困難となる.<BR>最後に個人化論と下層の再編成の議論を結びつけることで, 経済的・社会的・内面的の諸次元から構成される説明のシェーマを提示した.若年野宿者では, 中高年層に見られる環境要因だけでなく, 内面的要因が顕著に働くのはなぜか.下層の再編成を通じて新たな個人化のモード (再埋め込みなき脱埋め込み) が出現し, 意識や生活の個人化に拍車がかかっているからである.