14 0 0 0 OA 岩手県沢内村の地域包括医療が与えた影響

- 著者

- 鈴木 るり子 名原 壽子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.105, 2010 (Released:2010-12-01)

目的】岩手県沢内村(現西和賀町)の保健・医療体制は沢内方式とよばれ、地域包括医療の先進事例として評価されている。この沢内村で展開された地域包括医療が与えた影響について検証する。 【方法】聞き取り並びに文献 【結果及び考察】沢内村は1950年代後半まで豪雪、貧困、多病・多死の村と言われていた。1957年の乳児死亡率は、全国平均の2倍と高率であった。1957年無競で村長に当選した深沢晟雄は、「自分たちで自分たちの生命を守る」ことを、住民と行政の共通課題として掲げ社会教育を基盤にした村づくりを展開した。1960年12月からの老人医療費無料化、翌年4月からは60歳、乳児の医療費無料化を実施した。その結果当時では予想できなかった全国初の乳児死亡ゼロを1962年に達成したのである。 1962年に「沢内村における地域包括医療の実施計画」が策定され、健やかに生まれる、健やかに育つ、健やかに老いる、を目標に掲げた。この目標実現に向けて保健と医療の一体化を図った包括医療の体系化は、沢内方式として、地域包括医療のモデルとなり、国内外に大きな影響を与えた。 沢内で展開された地域包括医療は行政の責任で実施されたことに特徴はあるが、その根底にあった豪雪、貧困、多病・多死の悪条件を住民とともに克服し、沢内村に住むための環境を整えていく実践は、住民の意識を変えた。まさにプライマリーヘルスケア、ヘルスプロモーションの実践であった。

9 0 0 0 OA 疥癬患者に接触した看護スタッフへの予防的治療としてのイベルメクチンの有用性

- 著者

- 雨宮 美和子 安達 亙 唐澤 忠宏 柳澤 明美

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第58回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.93, 2009 (Released:2010-03-19)

〈はじめに〉疥癬患者と接触した医療スタッフに対する予 防的治療の是非およびその方法はいまだ確立されていな い。今回,角化型疥癬で入院中の患者に接触した看護ス タッフに,予防的治療の目的でイベルメクチンを投与した ためその結果を報告する。 〈疥癬症例〉87歳,男性。心不全の診断で老人保健施設よ り当院に緊急入院。入院1ヶ月前より上半身に皮疹があ り,皮脂欠乏性皮膚炎と診断され,軟膏を塗布されてい た。入院8日目に当院皮膚科で角化型疥癬と診断された。 体幹に浸出液を伴う痂皮化した発疹を多数認め,イベルメ クチンの投与と安息香酸ベンジルローションの塗布がなさ れ,7週間後に治癒した。 〈看護スタッフへの予防的治療〉角化型疥癬と診断された 直後より,疥癬患者に対する感染予防策を行うとともに, 本例の看護に携わった看護師9名中8名にクロタミトンの 全身塗布を,皮膚炎を有する2名の希望者にイベルメクチ ンの内服を行った。クロタミトン全身塗布の煩雑性とその 効果の不確実性,イベルメクチンの効果の確実性とその安 全性より,最終的に看護師9名全員にイベルメクチンの予 防的内服を行った。イベルメクチン内服の4か月後までに 疥癬の感染は確認されなかった。また,本治療に関連する 副作用は見られなかった。 〈結論〉入院8日目に角化型疥癬と診断された患者を看護 したスタッフ全員に,疥癬感染の予防的治療としてイベル メクチンを投与した。本治療後,看護スタッフへの感染は 確認されず,特別な副作用も認められなかった。以上よ り,イベルメクチン投与は疥癬患者接触者への予防的治療 として有用である可能性が高い。

7 0 0 0 農村地域におけるHIV感染の拡大について 第1報:症例提示

- 著者

- 高山 義浩 西島 健 小林 智子 小澤 幸子 岡田 邦彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.66, 2007

【緒言】佐久総合病院は長野県東部の農村地域に位置するエイズ治療拠点病院である。1986年から2006年までに85人の新規HIV感染者の受診があったが、とくに最近5年間では39人と急速に増大傾向となっている。そもそも長野県は新規HIV感染が人口10万人あたり1.26人/年(2002-2006年)であり、これは東京都の3.02人/年に次いで第2位と重点的に対策すべき地域に国により指定されている。ところが、佐久総合病院の診療圏については人口10万人あたり3.90人/年となることから、実は長野県のなかでも都市部ではなく、とりわけ農村部においてHIV感染が拡大している実態が浮き彫りとなる。こうした状況を受けて、長野県では『信州ストップエイズ作戦』が2006年より展開しており、県民へのエイズ危機への周知とHIV検査への誘導が一定の成果を収めつつある。しかし、全県的なHIV予防と診療の取り組みにもかかわらず、そのフレームによって救われない人々がいる。それは、外国人、とくに無資格滞在外国人である。農村地域におけるHIV感染の拡大を止めるためには、日本人のみならず外国人へも公平に保健医療サービスを提供してゆくことが重要であると我々は考えている。第1報では、まず具体的症例からその実態を紹介する。<BR>【症例】42歳、タイ人男性。約10年前に来日し、肉体労働に従事している無資格滞在外国人。2005年10月より倦怠感と咳を自覚。11月中旬、近医受診したところ、肺に結節影を指摘され、結核を疑われると同時にHIV抗体検査を施行された。同陽性のため、翌22日、当院紹介受診となる。精査により、脳結核腫を含む播種性結核により発症したエイズ(CD4 43/μL)と診断し、4剤による抗結核療法を開始した。約3ヶ月の治療経過で結核は軽快したが、抗HIV療法を含むこれ以上の治療継続は医療費の面からも困難と判断し、2006年4月に現地医療機関への紹介状を持たせてタイへ帰国させた。しかし、現地では医療機関を受診しないまま経過しており、東北部出身の村において2007年1月に永眠されたことを確認した。<BR>【考察】佐久総合病院の診療圏には、長野オリンピックをきっかけとした出稼ぎ目的の流入により無資格滞在の無保険外国人が多く、最近は親族不明の経済困窮者が目立つようになってきた。こうした人々のなかには、HIV感染者もいるが、エイズ発症ぎりぎりまで受診行動につながらない者が多い。本症例もまた、医学的・社会的に困難なエイズ発症例であったが、佐久総合病院で結核を含む日和見感染症の急性期治療をおこなった。その後は帰国支援により治療継続を期待したが、現地の医療につなげることができなかった。本症例のように、エイズ発症で医療機関を受診しても結局は死亡させてしまう経験を繰り返していると、「病院へ行ってもエイズは死ぬ病気」というイメージを外国人らに定着させてしまい、さらに受診行動を鈍くしてしまう結果となる。これは、本人の救命のみならず、感染拡大防止のための介入チャンスをも失わせるものである。よって、さらに現地の医療事情を把握し、現地の適切な医療機関、また経験豊富なNGOと密に連携してゆくことが求められている。しかし同時に、増加している無資格滞在外国人の健康問題について、国もしくは自治体行政による包括的対応も期待したい。

5 0 0 0 OA マゴットセラピーを受けた患者の心理面における変化

- 著者

- 増子 寛子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.215, 2007 (Released:2007-12-01)

<はじめに>マゴットセラピーは治癒しにくい四肢潰瘍に対し無菌マゴット(ハエ幼虫・ウジ)を用い治癒を促す治療方法であり今回、当整形外科においてはじめてマゴットセラピーを受けた患者の心理面の変化を振り返り精神的援助のあり方を考える機会を得たので報告する。 <事例> 73歳 男性 職業:無職 一人暮らし。平成18年12月8日駅で転倒し左脛骨腓骨骨折で入院。平成9年より糖尿病の既往あり。12月14日非観血的骨接合術施行されるも、術後創感染見られ、下肢切断が必要な状態となった。 本人より「足は切りたくない」と要望あり、本人と息子の同意のもと、平成19年1月26日より1クール3週間のマゴットセラピーを2クール施行された。 <心理面での変化の過程>一1クール目、いざ治療が開始されると創部からの悪臭もあり、食欲低下・嘔吐・仮面様顔貌と無口・下肢に対する否定的な言葉・治療の部分を見ようとしない等の心身両面の変化を来たした。治療が終了してから一旦症状が消失したが、7週間後、再度治療を行うと告げられた時点で再び嘔吐、食欲低下等が現れた。 看護介入としては、患者と頻繁に接触して肯定的な態度で対応し、その治療の経過及び予後に対する感情を分かち合い、話し合うようにした。又、創状態が徐々に良くなっていることを細かく伝えるとともに励ますことに努めた。プライバシー保護の為、マゴット使用中は個室対応とした。臭気対策には、部屋の換気回数を多くし、芳香剤を使用した。2クール目にはリハビリ・車椅子散歩・入浴等の介助等積極的に行った。これらにより、2クール目の途中より、徐々に食事量が増加し否定的な言葉が聞かれなくなり表情も和らぎ、処置に対しても協力的になり治療部分に目を向けたり、脱走したマゴットを直視し、つまむ場面も見られるようになった。 <考察>今回の事例は、マゴットセラピーによりボディイメージの混乱を来たし一時的にショックを受け、否定、無関心、抑うつ状態を経て治療終了までに自己のボディイメージの修正が出来たと考える。その経過において看護師自身初めての経験であり、計画的に十分なケアが出来なかった部分もあったが、患者の感情や思いを受容し、認め、励まし、暖かく寄り添う看護の基本的な態度が適応過程での助けになったのではないかと考える。 マゴットセラピー施行患者の看護においては、このよう心理的な反応があることも予測し、感情の変化の過程を注意深く観察し、その過程に応じた有効な援助を行なう必要があることを学んだ。今後も安心して治療を行ってもらえるための有効な援助を追及していきたい。

4 0 0 0 OA 小児集中治療室における災害時の対応の検討 -看護師の意識調査を行なって-

- 著者

- 関口 瞳 長谷川 幸子 君崎 文代

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.176, 2010 (Released:2010-12-01)

はじめに 災害はいつどこで起こってもおかしくない。災害時、入院中の子供達の避難は勤務している看護師、医師に委ねられている。2010年2月から災害時の備えとして既成の小児一般病棟用の災害時避難シュミレーションを実施している。しかし、一般病棟に対してのシュミレーションが主であり小児集中治療室(以下PICU )を併設する当病棟において、PICUの避難が的確にできるか不安を感じた。また他のスタッフはPICUでの対応を理解しているのか、理解していなければ対応策を考えたいと思い、今回重症患児の避難方法について看護師に聞き取り調査を行った。 研究目的 PICUにおける災害時の避難方法について今後の課題を見出す。 研究期間:2010年2月~5月 対象:小児科病棟のPICUに勤務する看護師10名 データ収集法:聞き取り調査 災害時のPICUにおける避難に対する気持ち,優先順位,必要物品は何かを聞き取る。 倫理的配慮 聞き取り調査を実施の際、プライバシーの保護をし研究以外で使用しないことを保証した。 結果 以下の3項目の質問をした。_丸1_PICUでの避難に対する気持ちは4名が『人手が足りないことが困る』と、全員が『避難させる自信がない』と答えた。_丸2_優先順位は6名が『わからない』、4名が『人工呼吸器装着児は最後に』と答えた。しかし人工呼吸器装着児が複数いたら誰から避難させるかわからないと答えていた。_丸3_必要物品は全員が『アンビューバック』と答えた。複数回答で酸素ボンベや吸引器,救命セットなどあがってきた。 考察 スタッフもPICUの避難方法について自信がないことがわかった。また,スタッフの意見にもばらつきがあった。今後,話し合う機会を設け避難方法を統一していく必要がある。必要物品も明確にし,スタッフ間で確認しあう機会が必要である。

4 0 0 0 OA 糖尿病性動眼神経麻痺の1例

- 著者

- 櫻井 綾子 大河内 昌弘 山本 陽一 加地 謙太 田村 泰弘 浅田 馨 服部 孝平 後藤 章友 神谷 泰隆 大野 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.65, 2010 (Released:2010-12-01)

症例は、70才男性。20年前より、糖尿病(2型)、高血圧、胃潰瘍を指摘され、内服治療を継続され、glimepiride 2mg、pioglitazone 15mg, Voglibose0.9mg最近1年のHbA1cは、6.1~6.8%で推移していた。H21年6/14に、急に、複視を認めるようになり、救急外来を受診された。来院時、意識清明で、瞳孔・対光反射に異常なく、右方視による複視(右眼内転障害)を認めた(pupillary sparing)。眼瞼下垂、舌偏位、顔面神経麻痺、四肢の麻痺は全て認めず、Barre sig、Finger-nose testに異常を認めなかった。頭部CT&MRI&MRAでは、lacunar infarctionを認めるのみで、内頸動脈・後交通動脈分岐郡脳動脈瘤や海綿静脈洞血栓症は認めなかった。加えて、両下肢の感覚神経障害を認め、アキレス腱、膝蓋腱反射の低下を認めた。眼科的にも眼球運動異常を認めるのみで、眼底異常、視野異常は認めなかった。以上より、脳の器質的な疾患による動眼神経麻痺は考えにくく、糖尿病性動眼神経麻痺と診断した。治療としては、リハビリ治療に加え、血糖コントロールの強化、血小板凝集抑制薬、血管拡張薬、アルドース還元酵素阻害薬、ビタミンB12製剤を併用したところ、1ヶ月程度で右眼内転障害および、複視は消失し、以後症状の再発は認めなかった。糖尿病性合併症としての動眼神経、外転神経麻痺は比較的まれな疾患であるため、脳梗塞の一症状と間違われやすいと考えられる。しかし、急性発症し、高齢者に多く、糖尿病の罹病期間・コントロール状態・眼底所見とは無関係に発症すること、一側の動眼神経、外転神経麻痺が多く、 瞳孔機能は保たれる(pupillary sparing)特徴的な所見から、比較的鑑別は容易であること、加えて、多くは数か月以内に回復する予後の良さから、その疾患を知ることは、疾患の迅速な鑑別・治療および患者指導に役立つと考えられ、典型的な自験例をここに報告する。

3 0 0 0 OA 重症アトピー性皮膚炎に対する、ウェットラッピング法の併用

- 著者

- 村藤 大樹 木村 和弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第58回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.178, 2009 (Released:2010-03-19)

アトピー性皮膚炎の治療は,一時期ステロイドバッシン グや民間療法の喧伝などにより混乱をきたしていたが, 2000年に日本皮膚科学会によるアトピー性皮膚炎診療ガイ ドラインが作成されてからは徐々に治療の統一がなされ, ステロイド外用剤の適正使用と保湿剤によるスキンケアの 重要性が強調されている。しかし,スキンケアの重要性に 対する認識は個々の医師によって差があり,その方法もま ちまちなのが実状である。 我々は2003年に小児科の専門外来として「アトピー外 来」を開設し,2009年4月現在の患者総数は1,135人であ る。そのうち重症と判断した319人(うち小児193人)を対 象に,ウェットラッピング法を用いて治療を行った。 ウェットラッピング法とは,保湿剤(炎症の強い個所には ステロイド外用剤を併用)を塗布した後に水で濡らした下 着やクッキングペーパーで体を覆い,さらにその上から調 理用ラップで被覆して2~3時間過ごすという手技で,通 常のスキンケアで対応困難な重度の乾燥肌に対し,初期治 療として行うものである。 治療の標準化を図るために,クリニカルパスを用いて4 日間の入院治療を行った。入院中に計6~8回のウェット ラッピングを行い,退院後も含めて計10回行った後通常の 外用療法のみへ移行した。患者は早ければ治療2日目の朝 には皮膚状態の改善を実感し,退院時にはほぼ全例で乾燥 肌の明らかな改善がみられた。短期間に皮膚の状態が劇的 に改善することで退院後の外用療法に対する治療コンプラ イアンスが向上し,ひいては治療期間の短縮とステロイド 外用剤使用総量の減量を達成することが可能となった。 アトピー性皮膚炎治療ガイドラインに準拠した外用療法 にウェットラッピング法を併用することは,重症アトピー 性皮膚炎の高度な乾燥肌に対する初期治療として非常に有 用であると考えられた。

3 0 0 0 OA 内臓脂肪面積を基準とした体脂肪率、BMIの検討

- 著者

- 若松 祐三 中村 雄一 重信 隆彰 石山 重行 草野 健 前之原 茂穂

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第57回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.314, 2008 (Released:2009-02-04)

〈緒言〉昨今の食事の欧米化、運動不足に伴い肥満人口が増加している。体脂肪率、BMIは肥満の判定に有効な手段だが、メタボリックシンドロームの病態基盤である内臓脂肪量評価との関係性を調べることにより、当センター検診CTにおける内臓脂肪量評価の基準(内臓脂肪の面積をcm2で表したものを「内臓脂肪量」と定義し内臓脂肪量100cm2未満 正常、100cm2以上150cm2未満 多い、150cm2以上 非常に多い)の妥当性を確認する。なお当センターでは平成19年1月よりMS診断の補助としてCTによる内臓脂肪測定を開始している。今回平成19年4月より1年間おける受診者の測定結果と体脂肪率、BMI、との関係について検討した。対象及び方法)平成19度人間ドック受診者11712名中 CTによる内臓脂肪測定を行った1631名(男性:1042名 女性:589名)を対象とした。使用機器は東芝製Asteion4、内蔵脂肪解析ソフトはN2システム Fat Scan、TANITA 身長体重計を使用した。臍の高さ、呼気時のCT撮影、Fat Scanで処理したCT断面図により腹壁の筋肉を境にして外側を皮下脂肪、内側を内臓脂肪とした。内臓脂肪の面積をcm2で表したものを「内臓脂肪量」と定義し内臓脂肪量が100cm2未満を_I_群、100cm2以上150cm2未満を_II_群、150cm2以上を_III_群とし、その3つの群と、体脂肪率、BMIとの関係を調べ、内臓脂肪量の至適基準を検討する。結果)内臓脂肪量をGold standardとしてBMI、体脂肪率を検討した。BMI正常者の内臓脂肪量の平均は82.148cm2標準偏差43.007、またBMI異常者では平均136.168cm2標準偏差55.560となった。体脂肪率正常者の内臓脂肪量の平均は男性102.871cm2標準偏差47.771、女性は54.377cm2 標準偏差29.894となった。体脂肪率異常者の男性の平均は144.199cm2 標準偏差57.423、女性は平均97.978cm2 標準偏差43.576となった。さらに男性の体脂肪率25%未満、女性の体脂肪率30%未満を体脂肪率正常者、それ以上を体脂肪率異常者とした場合、男性の体脂肪率正常者は_I_、_II_、_III_群それぞれ82.7%、61.4%、43.7%となり、女性の体脂肪率正常者はそれぞれ63.4%、16.3%、13.5%となっている。_I_群の場合でも体脂肪率異常者が存在し、また男性の内臓脂肪量100cm2以上の_II_,_III_群にも体脂肪率正常者が存在している。次に内臓脂肪量各群とBMIとの関係について検討した。BMI25未満を正常者、25以上を異常者とした場合、正常者は_I_群では79.7%で_II_群、_III_群になるとそれぞれ48.7%、26.3%と減少傾向にある。これは皮下脂肪などの全構成要素か含まれた為だと考えられる。 BMI、体脂肪率は、肥満の度合いを知る為の簡便な方法ではあるが、必ずしも内臓脂肪量を正確に反映してるとは言えない。内臓脂肪量の正確な測定法としては、CTがもっとも適していると思われる。さらにメタボリックシンドロームとの関連も検討して報告する。

2 0 0 0 OA 前立腺癌におけるMRI診断の検討

- 著者

- 丹羽 政美 安藤 秀人 平松 達 深澤 基 伊藤 栄里子 安藤 俊郎 渡邉 常夫 藤本 正夫 小出 卓也 岡野 学

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.143, 2006 (Released:2006-11-06)

<はじめに>前立腺癌は日本人の高齢化と食生活の欧米化に伴い、日本でも増加傾向にある疾患である。前立腺疾患の診断においてはprostate specific antigen(PSA)、直腸診、経直腸的超音波断層法、MRI、針生検などが中心になっているが、生検が簡便に施行できるため画像診断よりも生検が優先される傾向にあった。しかし、従来の生検のsensitivityは50%前後という報告や最近のMRI診断法の進歩によって前立腺の内部構造が明瞭に描出されるようになり生検で前立腺癌と確定した症例の臨床病期診断のみならず、生検前の癌病変の検出においても非常に有用であることがわかってきた。生検前にMRI検査を行って癌部が検出もしくは疑いができれば系統的生検と標的生検を同時に実施することができ、診断能の向上が期待できる。以前勤務した西美濃厚生病院や当院でも前立腺癌を疑った場合、生検前にMRI検査を行うことをルーチン化し、生検の診断能の向上を目指して担当技師が画像についてコメントを記載している。 今回、東濃厚生病院と西美濃厚生病院で昨年度一年間に生検前にMRI検査を施行した症例について生検結果と比較検討した。また拡散強調画像が可能であった症例についてADC(apparent diffusion coefficient)値を測定したので報告する。<方法>東濃厚生病院と西美濃厚生病院で昨年度一年間に生検前にMRI検査を施行し標的生検が可能であった91例について生検診断をゴールドスタンダードとして年齢、PSA値、MRI診断について検討した。撮影装置は1.5T(PhilipsおよびGE社製)装置でphased array coilを用いて撮像した。撮像法はT1強調画像、T2強調画像、Gdダイナミック画像で検討した。(可能であった24症例についてはADC値も検討した。)<結果>生検前にMRIが施行された91症例中37症例に生検によって前立腺癌が認められた。癌の平均年齢は72.5歳でPSA値の平均値は46.5ng/mlであった。PSA値を年代群別に癌とBPHを比較検討すると年代群が高くなるにつれて高値になる傾向がみられたが年代群別では有意差はみられなかった。しかし、癌とBPHでは各群で有意差を認めた。生検結果を基準にみたMRIの正診率は84%、感度96%、特異度76%、陽性的中率73%、陰性的中率95%と高い診断能が得られた。また拡散強調画像が可能であった前立腺癌部のADC値は平均0.97×10-3mm2/sec、正常部のADC値は1.57×10-3mm2/secであった。<考察>前立腺は生検後の出血によって前立腺の信号強度は修飾され、しかもその影響が長く続くことが知られている。これらの信号変化は読影の妨げになるだけでなく、偽病変の原因となり病変の検出能をも低下させる。そのためMRIは生検前に撮像することが推奨されるが、今回の検討でかなり精度の高い診断が可能であることが認められた。また、Gdダイナミック撮像やADC値を測定することにより、より精度が増すと考えられる。さらにMRIは検出能だけでなく皮膜外浸潤や隣接臓器浸潤などの検出も可能で治療法を選択するためにも必要不可欠な検査であると考えられた。ただし、MRIで強く前立腺癌が疑われたにもかかわらず生検でBPHと診断された症例があることやMRIで癌と良性病変との鑑別が困難な場合もあったことより十分に経過観察し今後の検討課題としたい。

2 0 0 0 OA キノコ摂取によるアマニタトキシン中毒の1例

- 著者

- 森下 啓明 坂本 英里子 保浦 晃徳 石崎 誠二 月山 克史 近藤 国和 玉井 宏史 山本 昌弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.120, 2006 (Released:2006-11-06)

<症例> 61歳男性、既往歴に脳梗塞がある。アレルギー歴なし。 平成17年10月29日昼頃、自宅近くの山林で採取した白色のキノコ約20本を調理して摂取した。同日20時頃より腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状が出現したが自宅で経過観察していた。10月31日には経口摂取不能となったため、当院救急外来を受診。受診時は意識清明、バイタルサインに大きな異常はなく、神経学的異常所見も認めなかった。しかし、血液検査に於いて肝機能障害、腎機能障害を認めたことからキノコ中毒を疑い緊急入院となった。 患者の持参したキノコの特徴および、経過(消化器症状に続発する肝機能障害)よりドクツルタケ(アマニタトキシン)中毒を疑い、日本中毒センターに問い合わせを行った上で治療を開始した。補液、活性炭投与(25g/回、6回/日、2日間)、血液還流療法(2日間)、ペニシリンG大量投与(1800万単位/日、2日間)を施行し、肝機能障害は改善傾向、第26病日には正常化した。また、第7病日より急性膵炎を発症したが、メシル酸ガベキサート投与などを行い第28病日には改善したため、平成17年12月26日退院となった。 入院時に採取した血液、尿および持参したキノコは日本中毒センターに送付し、分析を依頼している。<考察> ドクツルタケ、タマゴテングタケなどに含まれるアマニタトキシンは、ヒトにおいては約0.1mg/kgが致死量とされており、日本におけるキノコ中毒の中で最も致死率の高いものである。急性胃腸症状とそれに続発する肝機能障害が典型的な経過であり、肝不全が死因となる。本例は典型的な臨床経過よりアマニタトキシン中毒と診断したが、ドクツルタケでは1から2本で致死量となることから、今回摂取したキノコは比較的アマニタトキシン含有量の少ない種類であったものと推測された。治療法としては腸肝循環するアマニタトキシンを活性炭により除去すること及び対症療法が中心となり、解毒薬として確立されたものはない。血液還流療法が有効とする報告もあるが、未だに確固たる証拠はない。ペニシリンG大量投与によってアマニタトキシンの肝細胞への取り込みが阻害されることが動物実験によって確認されているが、臨床における有効性は確立されていない。その他、シリマリン、シメチジン、アスコルビン酸、N-アセチルシステイン等が使用されることもあるが、いずれの有効性も未確立である。 本例では活性炭投与、血液還流療法、ペニシリンG大量投与を行い、肝機能障害を残すことなく生存退院に至った

2 0 0 0 OA 適温での食事提供による患者満足度の改善

- 著者

- 増渕 吉一 杉田 恵 茅原 修 蛇沼 俊枝 梶 由依子 佐野 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.392, 2010 (Released:2010-12-01)

目的:適温での食事提供は温冷配膳車を使用する施設が約半数に達しているが、当院では保温食器利用の為、現状設備において適温での食事提供には問題がある。そこで今回、料理の仕上がり時刻や盛付・配食時間の設定(以下配膳管理)等の工夫により、さらに美味しく食べてもらえる事を目的に適温サービスを行い患者満足度の向上を目指したので報告する。〈BP〉方法:_I_2009年9月から1カ月間の料理の温度計測_II_常食喫食者47名を対象とした適温アンケートの実施_III_喫食時温度が主食60~75℃、主菜60~75℃、副菜10~15℃と料理別に適温の目安を設定_IV_配膳管理徹底後、配膳時間・喫食時間の時差による満足度の変化を調査_V_温冷配膳車のデモ機による食事提供時のアンケート調査〈BP〉結果:_I_料理の温度計測では、主食が盛付時66.5℃から喫食時52.2℃、主菜が63.9℃から39.3℃、副菜が17.5℃から19.5℃となった。_II_現状の温度に「不満」は36%の回答があった。_III_喫食時温度は、主食(米飯)が実施前平均54.6℃実施後平均62.9℃、主菜(シチュー類)が39.3℃から65.3℃、副菜(和え物類)が19.5℃から10.5℃と適温の目安に近づく事が出来た。_IV_配膳管理の改善後は、時差に関係なく90%「満足」との回答が得られた。_V_温冷配膳車デモ機を使用時の満足度は良好であった。「温かい物は温かく、冷たい物は冷たく食べられる事が嬉しい」との意見が得られた。〈BP〉考察:現状把握により盛付時温度と喫食時温度の変化が著しい事が分かり、適温サービス意識が強化した。適温の目標設定により配膳管理が充実し患者満足度が向上したが、気温の変化や病棟による配膳時間の時差等の影響を考慮すると、温冷配膳車の利用が安定した適温サービスに非常に効果的であった。今後も、適温での食事提供には機械に頼るだけでなく常に配膳管理の意識・改善を継続する事の重要性が示唆された。

2 0 0 0 OA 水道水を用いて手術時手洗いの妥当性の検討

- 著者

- 中西 京子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.147, 2007 (Released:2007-12-01)

〈緒言〉手術時の手洗いは感染防止の上で重要な行為の一つとされている。現在,術前の手洗いは滅菌水によって行なわれているが,諸外国では消毒薬と水道水による手洗いが行なわれているのが現状である。2005年2月医療法の一部が改正され手術時手洗いに水道水が認められた。当院手術室は築40年で建物に老朽化が目立つが,月2回の水道水の細菌培養検査と連日PDP法による残留塩素濃度測定を行い水道法に基づいた水質基準は満たされている。現状では、手洗いに滅菌水を使用しているが,今後,手術室新築に向けて手術時手洗いに,コストのかかる滅菌水を使用する必要性があるのか検討しなければならない。そこで、今回水道水と滅菌水を用い,2002年CDCガイドラインで推奨されたアルコール擦式手指消毒剤による手術時手洗い=ウォーターレス(ラビング)法よる手洗い後の手指のコロニー数をパームスタンプ法で比較した。その結果、両者に有意差は認められなかった。<方法・対象>1.水道水使用時の処理:使用前に水道水を1分程度流水し、その後蛇口のみ薬液消毒(0.5%クロルヘキシジン)に5分浸水。2.ウォーターレス手順:1)予備洗い:非抗菌性石鹸にて素洗い(爪ピック使用)2回1~2分。2)非滅菌タオルで拭く。速乾性手指消毒薬による消毒:_丸1_速乾性擦式製剤(クロルヘキシジン)にてラビング2回2~3分。_丸2_最後に両指先のみラビングする1分<合計4~6分>3.手指コロニー数測定方法:当院手術室看護師10名に水道水(A群)と滅菌水(B郡)でウォーターレス(ラビング)法にて手洗い施行。手洗い後の手指のコロニー数をパームスタンプ法にて検出した。4.水道水と滅菌水の塩素濃度を比較した。5.当院の滅菌水管理に関わる費用の検討を行なった。<結果>手洗い前の両手掌にはCNS(コアグラーゼ陰性ブドウ球菌)、バチルス属が検出されたが,各水道水,滅菌水にてウォーターレス手洗い後,水道水では菌は検出されず,滅菌水で1名のみCNSが1コロニー検出された。当院の手術部水道水の残留塩素濃度は0.2ppm~0.3ppm、滅菌水は0.05ppmだった。年間の滅菌水の管理費用は年間約70万円である。ウォーターレス法は、従来のブラシを使う方法より手技時間が4~6分と短く手荒れが少なく,手技に伴うコストは1回が約25円で、従来の方法は177円だった。(電気,水道代,滅菌水代は除く)<考察>手術時の手洗いに使用する水については、水道水あるいは滅菌水かで議論がされている中、飲料水の水質基準は残留塩素濃度が0.1ppm以上と規定されており、滅菌水と異なって殺菌剤が添加されることを考慮すれば滅菌水より消毒効果は優れているという考えもある。今回、滅菌水で1名のみCNSが1コロニー検出されたのは、手技の問題だと思われる。藤井氏らによると手術時手洗いに滅菌水を使用する効果は見られなかった。また,水の品質に差があっても、手洗い後の手指の微生物数に有意差がなければ、手術部位感染に影響はないだろうという仮説の実証が一定の科学的根拠となると述べている。今回の結果から,十分に管理された水道水であれば手術時の手洗いに使用することは可能と考えられる。また,当院の滅菌水の年間管理費は約70万円であるが,手洗い効果に及ぼす影響に差がなければ敢えてコストのかかる滅菌水を使用する必要性はないと考えられる。<まとめ>今後は手術室新築に向けて経済性や効率性も考えて,手洗い水の検討をしていく必要性があると思われる。

2 0 0 0 OA 向精神薬内服患者への冷水飲水による便秘予防効果に関する研究

- 著者

- 吉川 靖子 斎藤 澄子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.125, 2007 (Released:2007-12-01)

〈緒言〉 向精神薬は自律神経の副交感神経を抑制(抗コリン作用)することにより腸蠕動を抑制させ便秘となりやすい。特に精神科の患者は、多量の向精神薬を長期に内服しているためそのほとんどが便秘の悩みを抱えている。また向精神薬内服患者は活動量の低下や食事や水分の不足などにより便秘を助長させている。そして便秘により、イライラして精神状態が悪化したり、逆に排便コントロールがつくことで病気の回復を感じられることもある。便秘の改善は、患者の精神的安定にもつながる。便秘予防には緩下剤の使用以外に、散歩や運動などレクリエーションへの参加、適当な水分摂取、規則的な食事摂取、トイレ誘導(排便習慣をつける)などの指導が重要である。抑鬱状態の患者には、無理強いせず、気分を見ながら離床を促し軽く運動(歩行)をしたり、腹部マッサーシ゛、ツホ゛刺激等を試みることがのぞましいと考えられている。本病棟では、便秘予防に1時間程のストレッチ体操、排便習慣をつけるため午前と午後にトイレ誘導を実施してきたが、便秘に対して充分な効果がなかった。 冷たい水の刺激は、消化管の蠕動を促進させ、便容積の増加、腸内容物の通過時間短縮により、腸内圧の正常化が保たれ便秘が改善されると考えられている。本病棟で定期的に緩下剤を内服している患者は85%、時々内服している患者を含めると91%にもなる。 本研究では、向精神薬内服患者が冷水の飲水により毎日もしくは定期的に排便がある便の性状も普通便、排便後すっきり感があるかを明らかにすることを目的とする。 〈方法〉対象患者 対象患者は、尾西病院精神科に入院し、向精神薬内服患者の9名(女性8名・男性1名)とした。 1)便秘への援助方法 対象患者は1週間普段どおり生活し、その後1週間は朝起床直後に冷水(4~5ml/体重1kg)を飲水した。 2)測定方法 腹部症状と便の状態は最初の1週間は検温時に、後の1週間は冷水飲水前(6時頃)と飲水後(7時頃)に調査した。 3)便秘評価 便秘評価尺度を一部改定した日本語版CASの使用と便の回数・性状を観察して評価した。 〈結果〉1.飲水前後のCAS値の比較 症例1~9はそれぞれ飲水前8,4,4,2,3,5,5,2,1から飲水後7,5,2,4,6,4,6,2,1となり、飲水前後間に有意差は認めなかった。 2. 排便回数 症例1~9はそれぞれ飲水前1,1,1, 2,2,0,1,1,1から飲水後2,2,2,2,1,1,1,2,1となり、飲水前に比べ飲水後に排便回数が有意に増加した。 3. 便の性状 症例1~9はそれぞれ飲水前2,3,4,2,4,6,4,4,2から飲水後1,2,2,1,4,5,2,3,3となり、飲水前に比べ飲水後に硬かった便が有意に軟らかくなった。 今回便の回数・性状の変化、排便コントロールを図るため、冷水を用いて行ってみたところ排便回数は9名中5名が増え、便の性状は9名中7名が軟らかくなった。しかしCAS値はあまり変化がなかった、これは冷水飲水は便の回数・性状には効果があるがその他には効果がないことと、下痢や便秘を自覚していないことが考えられる。 向精神薬内服患者は朝起床直後に冷水を飲水することで排便回数が増え、便の性状が軟らかくなることが認められた。

- 著者

- 渥美 利奈 梶山 由紀 君崎 文代

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第57回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.274, 2008 (Released:2009-02-04)

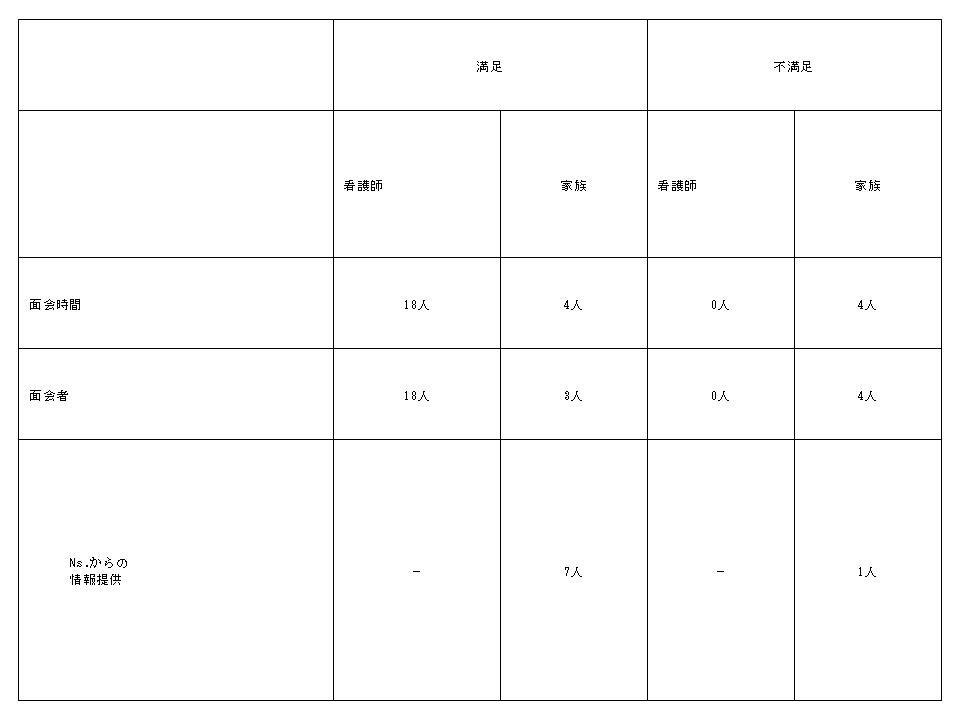

はじめに 当院の小児科病棟には、一般病棟の他に小児集中治療室(以下PICUとする)がある。面会時に家族と関わり情報提供を行っているが、面会に来る家族は何を望んでいるのか、家族にとって必要な情報を提供できているのか疑問に思い、本研究に取り組んだ。 _I_.研究目的 面会時家族が看護師に何を求めているか、再確認し家族支援につなげていく。 _II_.研究方法 1.研究期間:2007年7月~8月 2.対象:1)PICU入院中、またPICUより一般病棟へ転室となった子どもの家族8人 2)病棟看護師18人 3.データ収集方法:質問紙調査 看護師がどのような情報を提供しているか、家族が必要としている情報を知り、両者を比較する。 4.倫理的配慮:対象者には研究の趣旨と無記名である旨を説明し、承諾を得て実施した。 _III_.結果 回収率:看護師100% 家族72.7% 表1. 現在の面会について 表2. 情報提供内容について(複数回答) 表3. 現在のケア状況について _IV_.考察 病状説明については、看護師からの説明に家族はほぼ満足しているという事が分かった。木下は、「看護者が両親に子どもの様子を伝えること,いわゆる情報提供は,両親に安心感や子どもを知る手がかりを与える」1)と述べている。このことから、バイタルサインなど身体面を重視している看護師に対し家族は、身体面同様機嫌や睡眠といった精神面も重視しているのではないかと考えられる。そのため、今後身体面だけではなく、面会時間外の児の精神面に関する申し送りを充実させ、家族へ提供できるようにしていく必要があると考える。 また、ケアについてはアンケート結果より一緒に行うべきだと思っていることが分かった。しかし現状においては、看護師が「行っている」と思っているのに対し、家族は「行っているが日によって違う」「行っていない」と意見の違いが生じた。これは、PICUのケアを二人で行っているため、入院中の患児全員を同じようにケアに入ることが難しいという現状から出てきているのではないかと推察する。松嵜は「患児とその家族が何を不安に感じどのように困っているのか、医療スタッフは何を提供することができるのかが重要となってきている」2)と述べている。PICUには緊急入院やレスパイト、急変等様々な児がいるため、必要なケアが個々に違うと思われる。アンケート結果から、ケアを必要としていない家族がいることも分かった。誰が何のケアを望んでいるのか、コミュニケーションのなかから導き出さなければならないと考えた。 _V_.おわりに 今回のアンケート調査により、看護師が提供したいと思っていることと、家族が望んでいることに大きな相違はなかったが、看護ケアに関しては看護師と家族の間に違いが生じていることが分かった。

2 0 0 0 OA 農薬の使用とその問題点

- 著者

- 浅沼 信治

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.10, 2010 (Released:2010-12-01)

1.農薬の使用と中毒発症の現状 1)農薬使用状況の推移 わが国で農薬が本格的に使用されるようになったのは、第二次世界大戦後である。戦後、農薬は農作物の生産性向上、労力の軽減など農業には重要な資材としての役割を果たしてきた。生産量の推移をみると、戦後30年の間に急増し、1974年に過去最高の75万トンに達し、その後は暫時減少し、90年代後半からは60年代の水準(30万トン台)になっている。殺虫剤の使用が最も多いが、兼業化など人手不足による省力化のため、除草剤の使用も多くなっている。 2)急性中毒および障害 かつてはホリドールやテップなどの毒性の強い農薬による中毒が多かったが、1971年に強毒性農薬が禁止になり、中毒事故は減少した。しかし、その後パラコート系除草剤による死亡事故(主として自殺)が相次いだ。1976年にパラコート系除草剤のうちグラモキソンが製造中止になり、代わってプリグリックスLが使われるようになり、死亡事故はやや減少した。 農村病院を受診した者の統計からみると、急性中毒と皮膚障害が多い。「健康カレンダーによる調査」によると、4人に1人が中毒症状の経験がある。 2.農薬使用の問題点 1)2006年5月の「ポジティブリスト制度」の施行による問題点 「ポジティブリスト制」は、基準が設定されていない農薬が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度である。以前の「ネガティブリスト制」は、農薬の残留基準値がない場合、規制の対象にならなかったが、新制度により一律基準0.01ppmが適用、規制される。消費者にとっては残留農薬の減少など好ましいことではあるが、生産者にとってはドリフトなど問題が多い。これは農薬の登録制度にも問題がある。 2)ネオニコチノイド系農薬の使用 最近、有機リン農薬に代わって新農薬「ネオニコチノイド」(新しいニコチン様物質)が大量に、しかも広範囲に使用されている。今、ミツバチが忽然と姿を消す怪奇現象が多発し、その原因の究明が急がれているが、ネオニコチノイド系の農薬もその一つに挙げられている。 3)農薬の表示についての問題点 日本では、「農薬」と表現されているように危険なイメージは少ない。 農薬には、その中毒を防止する観点から「毒物・危険」の表示が必要である。アメリカはドラム缶に「ドクロマークとPOIZON」表示がされている。フィリピンでは、その毒性により分類し、農薬のビンの下に幅広のテープを貼ったように色を付けている。色分けされ、一見してこれがどのランクの毒性を持つ農薬なのかが分かる。しかも毒性の強い農薬は、一般の店では販売されていない。日本は赤地に白文字で「毒物」、白地に赤文字で「劇物」と小さく書かれているだけである。 4)農薬による皮膚炎 農薬による中毒・皮膚炎などにはその種類により特徴があり、注意する点も多い。とくに石灰硫黄合剤による皮膚傷害は深刻である。中毒を防ぐためにマスクの使用や、通気性がよく防水性のある防除衣の使用などについても考えてみたい。

2 0 0 0 OA 馬に蹴られたことによる腹部外傷の3例

- 著者

- 田辺 裕 稲石 貴弘 森本 大士 直海 晃 田中 友理 柴田 有宏 高瀬 恒信 中山 茂樹 梶川 真樹 矢口 豊久

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.116, 2010 (Released:2010-12-01)

症例1 20歳代男性 H21年5月 祭りの最中に人を乗せた馬に腹部を蹴られた。救急病院入院したが翌日まで腹痛治まらず当院に転院。腹部は板状硬。CT上腹腔内遊離ガスと腹水を認め消化管破裂と診断。緊急開腹手術施行した。外傷性小腸破裂、汎発性腹膜炎に対し小腸単純縫合術、腹膜炎ドレナージ術施行した。術後経過は良好で11日目に退院した。 症例2 60歳代女性 H21年7月 馬の調教をしている時に後ろ足で上腹部を蹴られ、救急車で当院受診。右上腹部に軽度圧痛認めた。CT上肝内側区域に不整な低濃度領域あり。採血上GOT/GPT 279/223と肝逸脱酵素の上昇が見られた。外傷性肝損傷と診断し、安静目的に入院。入院翌日にはGOT/GPT 90/136と低下しており、CT上も血腫の増大なく退院とした。 症例3 30歳代男性 H21年10月 馬の世話をしている時に右鼠径部を蹴られ、救急車で当院受診。腹部は板状硬。CT上モリソン窩に少量の腹水を認めた。腹部所見から消化管破裂による腹膜炎を疑い緊急開腹手術を施行した。外傷性小腸破裂、汎発性腹膜炎に対し小腸部分切除術、腹膜炎ドレナージ術施行した。術後経過は良好で10日目に退院した。 馬に蹴られたことによって入院、手術が必要となった症例を続けて経験した。 馬に蹴られるという外傷は、狭い面積に強い力がかかり、内部臓器損傷のリスクも高くなると考えられる。このようなケースの診療に当たる際はそれを踏まえてアンダートリアージのないようにする必要がある。

- 著者

- 木田 秀幸 今野 武津子 高橋 美智子 近藤 敬三 飯田 健一 佐藤 繁樹 須賀 俊博

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.312, 2008

〈緒言〉<I>Helicobacter.pylori</I>(<I>H.pylori</I>)は、グラム陰性の螺旋様桿菌で胃内に感染し胃炎、消化性潰瘍、胃癌、胃MALTリンパ腫などの上部消化管疾患の病態に関与していることが明らかになっている。<I>H.pylori</I>の診断方法としては、血清及び尿中抗体測定(抗体)、便中抗原測定(HpSA)、尿素呼気試験(UBT)、迅速ウレアーゼ試験、病理組織学的検査、細菌培養などがある。唯一の直接的証明法である<I>H.pylori</I>の分離培養は、特異性に優れ菌株保存が可能なため抗菌薬の感受性検査や遺伝子学的解析を行うためには不可欠である。培養に用いる検体は胃粘膜生検が一般的であるが、我々は胃粘膜生検の他に胃液を検体とした<I>H.pylori</I>培養を1997年より行なっている。この10年間の培養経験と成績を報告する。<BR>〈対象と方法〉1997年3月から2008年3月までに腹痛を主訴に、当院小児科を受診し上部消化管内視鏡検査を施行した小児を対象とした。また、血清<I>H.pylori</I> IgG抗体(血清抗体)あるいは便中<I>H.pylori</I>抗原(HpSA)陽性患児とその家族も対象とした。<BR>患児95例は内視鏡検査と胃粘膜生検を施行し、その家族で<I>H.pylori</I>陽性の有症状者(既往も含む)にはインフォームドコンセント(I.C.)を得た後、82例に対し内視鏡下生検あるいは胃液を採取し培養を施行した。除菌後の検体を含む延べ培養総数は、289例(胃液培養111例、胃粘膜培養178例)であった。培地は<I>H.pylori</I>の選択分離培地である「ニッスイプレート・ヘリコバクター寒天培地」(日水製薬株式会社)を用い、微好気条件下で35℃(2005年10月までは37℃)ふらん器にて最大1週間の培養を行なった。結果の判定は、発育したコロニーのグラム染色を行い、グラム陰性螺旋菌であることを確認、ウレアーゼ試験、オキシダーゼ試験、カタラーゼ試験陽性となったものを<I>H.pylori</I>培養陽性とした。<BR>〈結果〉HpSA又は血清抗体陽性群78例の胃液培養では、68例が陽性で10例が陰性となり、感度87%であった。HpSA又は抗体陽性群118例の胃粘膜培養では、103例が陽性で15例が陰性となり、感度87%であった。HpSA又は血清抗体陰性群では胃液培養、胃粘膜培養共に全例が培養陰性であり特異度は100%であった。培養結果とHpSA及び血清抗体が不一致となった25例中9例に雑菌発育が認められ培養不可能であった。胃液と胃粘膜の雑菌発育に大きな有意差は認められなかった。1998年までは、HpSA又は血清抗体やウレアーゼ試験との不一致例が検体56例中18例(32%)、雑菌発育8例(14%)と培養成績に良好な結果が得られなかった。不一致18例中7例(39%)の原因は雑菌発育によるものであった。しかし、1999年以降の不一致は、検体233例中7例(3%)、雑菌発育2例(1%未満)と培養成績が明らかに向上した。<BR>〈結語〉我々は、胃液を検体とした<I>H.pylori</I>の培養を1997年から試行錯誤の中行なってきた。1998年以前の培養成績と他の検査方法との不一致や雑菌発育は、培地の使用方法や培養条件、検体処理方法等、様々な要因が示唆された。<BR>胃液検体は胃粘膜検体と比較しても十分な培養成績を得ることができた。また、胃液採取は、内視鏡を用いた胃粘膜採取と比較し患者への侵襲性が小さく、採取部位による影響も受けないことからも有用性が高いと考えられる。

2 0 0 0 OA 当院における新規HIV感染者の動向と対策

- 著者

- 小林 智子 高山 義浩 小澤 幸子 岡田 邦彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.100, 2006 (Released:2006-11-06)

<緒言>エイズ動向委員会の報告によると、全国における2004年の新規HIV感染者数とエイズ患者数の報告数の合計が1165件となり、HIVに感染した人の総数が初めて10000件を超える報告数となった。これを都道府県別人口比で集計すると、長野県のHIV感染者数は東京に次いで2番目に多い報告数であった。さらに、新規AIDS発症者を人口比で集計すると、長野県は全国で1番多い報告数となった。とくに東信地域は県内でも患者数が多いとされる。これは、新幹線、高速道路など長野オリンピックに備えた建設ラッシュにおいて流入した外国人(肉体労働者とセックスワーカー)が、流行の引き金となったと考えられている。そこで東信地域に位置する当院の新規感染者の推移を示し、この地域のHIV蔓延の実態と対策について考察する。<結果>当院では、1986年10月より2006年3月までに79名の新規HIV感染者の受診があり、既知感染者3名の他院よりの紹介受診があった。これら82名の2006年4月1日現在における転帰内訳は、帰国支援 19名(タイ 18名、スリランカ 1名)、当院にて死亡 9名、他院へ紹介 3名、行方不明 8名、入院加療中 2名(HAART施行中 1名、帰国準備中 1名)、通院加療中 41名となっている。 2005年度に当院を受診した新規HIV感染者は9名であった。このうち8名がAIDS発症者であった。なお、その国籍・性別の内訳は、日本人男性 5名、タイ人男性 1名、タイ人女性 3名であった。 現在、当院にて加療中の患者43名の国籍・性別の内訳は、日本人男性 29名(平均年齢 49.0歳)、日本人女性 4名(同 45.0歳)、タイ人男性 1名、タイ人女性 8名、フィリピン人女性 1名である。<考察>当院における新規HIV感染者は急速に増加傾向であり、主に外国人女性から日本人男性へと感染拡大の様相を呈している。また、いわゆる「いきなりエイズ」が大半を占めており、受診する感染者が氷山の一角に過ぎないと推察される。さらに、近年の傾向として、日本人男性の発症が増加してきているが、今後は日本人女性へとその感染が蔓延してゆくことが危惧される。当院診療圏のHIVの広がりについて、楽観的な要素はほとんどなく、今後も新規感染者の報告数は増え続けるものと思われる。そこで当院では、熟年世代への啓蒙活動やセックスワーカーらを対象とした教育・検診活動を展開することを今年度の活動の柱のひとつとして位置づけ、現在取り組んでいるところである。またHIV感染症の早期発見のため、HIV診断のコツについて、地域医師会などと協力しながら、内科に限らず、皮膚科医、泌尿器科医、外科医などへの教育活動を展開してゆく方針としている。 またHIV診療の進歩により、その慢性期管理へと我々の診療も軸足が移りつつある。よって、高齢化しつつある感染者と家族を支えるサポート体制の充実も必要となってくることが予想されている。こうした変化に対しても、エイズ拠点病院として適時取り組んでいく必要があると考えている。

2 0 0 0 OA 帝王切開と経腟分娩の子宮底長と悪露量の経時的変化

- 著者

- 加藤 あい 宮田 明子 守屋 由香

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.145, 2006 (Released:2006-11-06)

<はじめに> 産褥期における子宮の復古および悪露の変化は著しくかつ重要であるため、産褥期における注意深い観察と復古促進に向けたケアが必要となる。 経腟分娩後の子宮復古状態については基準化され、看護を行う上でのアセスメントの指針ともなっている。しかし、帝王切開後の子宮復古に関しては一般に経腟分娩より遅いと言われているが、明らかなデータとして発表されているものはない。そこで、経腟分娩と帝王切開の子宮復古状態を比較し、帝王切開術後のアセスメントの基準を明らかにすることを目的とし検討した。<研究方法> 経腟分娩者30名、帝王切開分娩者21名。正期産かつ単胎とし、帝王切開分娩者に関しては、緊急帝王切開や合併症がない者とした。産褥0日より退院日までの子宮底長と硬度および、悪露量を測定した。妊娠・分娩経過、分娩週数、妊娠・分娩歴、Hb値、胎盤の大きさ・重さ、児体重、使用薬剤名・投与量、排泄状況、離床時期などについてフェイスシートを用い情報収集した。<結果および考察> 子宮底長の経日的変化に関して、産褥1日を除いては、帝王切開の方が経膣分娩の子宮底長に比べて高い。これは子宮に手術操作が加わることや、安静の期間が長いこと、授乳開始の遅れが影響していると考えられる。悪露量の経日的変化において、産褥1・3・4日で帝王切開より経腟分娩のほうが有意に悪露量が多く、産褥5日は経腟分娩の悪露量が多い傾向にあり、産褥2・6日は、帝王切開の悪露量が多い傾向であった。産褥1日は経腟分娩では、授乳の開始や安静の制限がされていないことが関連していると考えられる。産褥2日に帝王切開の悪露量が多い傾向であったのは、歩行開始となることが関連していると考えられる。 帝王切開の場合、経腟分娩と比べて子宮底長は高く経過していくが悪露量は経腟分娩が多い量で推移することが多かった。一般的には、子宮底長が高いと悪露量が多く子宮収縮が悪いと判断するが、帝王切開の場合は子宮底長が高いことと、悪露量の多さには関連がなく、子宮底長と悪露量では子宮収縮状態を判断することはできない。【まとめ】 経腟分娩と帝王切開における産褥期の子宮底長の経日的変化をみた結果、帝王切開分娩の方が、経腟分娩よりも子宮底長が高く推移することが明らかとなった。しかし、帝王切開の子宮底長が高く推移しても、経腟分娩に比べ悪露量は少なく、子宮収縮が不良という指標にはならない。産褥期の子宮復古に影響を及ぼすといわれる因子についての今回の研究では有意差はでなかった。今後は、産褥期の吸啜回数や時間など、本研究項目に取り上げなかった因子の影響も含め、検討すべきである。

2 0 0 0 OA 発芽玄米食摂取により、糖尿病コントロールが、劇的に改善された2型糖尿病の1例

- 著者

- 安田 康紀 大河内 昌弘 本田 浩一 馬場 卓也 近藤 好博 加藤 幸正 後藤 章友 神谷 泰隆 大野 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第57回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.332, 2008 (Released:2009-02-04)

糖尿病患者の究極の治療目標は、糖尿病細小血管合併症・大血管合併症の発症・進展を阻止し、健常人と変わらない日常生活の質の維持・寿命の確保であるが、その目標を達成するためには、薬物・運動療法に加えて、食事療法が重要であることは言うまでもない。最近、糖尿病患者の食後高血糖が、糖尿病性心血管合併症と密接に関連し、食後血糖が高いほど、糖尿病性心血管合併症を発症しやすいことが示されてきている。食後血糖値の上昇幅を表す指標として、Glycemic Index(GI)が知られており、GI値が高い食品ほど食後高血糖が上昇しやすい。多くの日本人が主食としている白米は、GI値が高いのに対し、玄米や発芽玄米はGI値が低く、食後の血糖上昇が低いことが知られている。また、発芽玄米の更なる利点は、発芽玄米が、白米、玄米に比べて、糖尿病ラットの神経伝導速度および尿蛋白漏出量を著明に改善するとの最近の報告から、糖尿病患者の神経症・腎症を予防できる可能性が示されてきていることにある。発芽玄米は、玄米を水に浸してほんの少し発芽させたお米であり、発芽によって眠っていた酵素が活性化し、新芽の成長に必要な栄養素が増加する特徴があり、-アミノ酪酸や抗酸化成分などが、白米、玄米に比べて豊富に含まれる。 そこで、我々は、発芽玄米食に注目し、入院中の糖尿病患者の食事療法に発芽玄米食を取り入れた処、糖尿病コントロールが劇的に改善し、著明なインスリン注射単位数の節減効果をもたらすことが出来た症例を経験したので報告する。症例は、54歳女性、身長157cm、体重58kg、BMI 21.6kg/m2。うつ病で、当院精神科にH19年4/19に入院となった。糖尿病は、10年程前から指摘されており、入院前は、ノボラピッド朝10, 昼10, 夕8単位+ペンフィルN眠前12単位 の4回注(計40単位)でHbA1c8.6%と糖尿病コントロール不良であった。尿中C-peptide3.6μg/dayと内因性インスリン分泌は低値であった。糖尿病性網膜症・腎症・神経症は認めず、肝臓にも異常を認めなかった。糖尿病コントロール不良のため、入院時H19年4/19より、ヒューマログ朝14, 昼14, 夕14単位+ペンフィルN朝16, 眠前16単位 の5回注(計74単位)に変更したところ、毎食前血糖値100-130mg/dl, HbA1c5.6%と安定し、その後3ヶ月間血糖コントロールは安定して経過した。その後、注射回数が少ない方がよいとの患者の希望があり、H19年7/4より、ヒューマログ50mix朝16, 昼16, 夕14単位の3回注(計46単位)に変更したが、食前血糖値100-130mg/dl, HbA1c5.3%と、半年間、安定して経過した。その後も本人の血糖コントロールに対する意欲が高かったため、H20年1/11より、食事療法として、白米から発芽玄米食に変更したが、食事カロリー(1520kcal)はそのままとした。また、その他の治療方法は、精神科薬も含めて、全く変更しなかった。そうした処、発芽玄米食に変更以降、毎食前血糖値が急激に下がり始め、インスリンの減量を頻回に必要とするようになり、H20年2/5には、ヒューマログ50mix朝12, 昼6, 夕8単位の3回注(計26単位)で、食前血糖値70-110mg/dl, HbA1c4.9%、4/23には、ヒューマログ50mix朝10, 昼2, 夕6単位の3回注(計18単位)で、食前血糖値80-110mg/dl, HbA1c4.7%と、インスリンの必要単位数の激減に加えて、血糖コントロールの更なる改善が得られた。インスリン抗体等の低血糖を起こす要因は認めず、発芽玄米食摂取が、血糖コンロールの著明な改善を促し、インスリン注射単位数の劇的な節減効果をもたらした貴重な一例と考えられた。