7 0 0 0 OA 古くて新しい鎮痛薬アセトアミノフェン

- 著者

- 郡司 敦子 郡司 明彦 田村 幸彦 平尾 功治 町田 光 秋田 季子 小林 奈緒美 藤井 彰

- 出版者

- 日本歯科薬物療法学会

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.109-116, 2009-12-01 (Released:2010-04-16)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

Acetaminophen is an antipyretic and analgesic drug that has a long history of 100 years or more and has been adopted in the WHO Model List of Essential Drugs in the category of non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines. In Japan, the analgesic effects of acetaminophen have not been sufficiently recognized, and NSAIDs have been used in the treatment of pain, even though acetaminophen is the first-choice analgesic worldwide.Since acetaminophen, which is different from NSAIDs, does not inhibit the activity of COX-1 and COX-2, the risk of developing the 3 well-known adverse reactions of NSAIDs, peptic ulcer and gastrointestinal hemorrhage, renal dysfunction, and hemorrhage and platelet dysfunction, is very low. Aspirin is known to induce asthma and Reye's syndrome, however, acetaminophen is scarcely associated with these adverse reactions and can be used for treatment of viral diseases such as chicken pox and influenza. The safety of acetaminophen in pregnant women and elderly patients has been confirmed, and the position of acetaminophen as the first-choice analgesic drug has been established worldwide. In Japan, on the other hand, the effect of acetaminophen has not been sufficiently recognized due to the small doses (single dose, 300-500 mg; daily dose, 900-1500 mg/day) compared to other nations (single dose, 1,000 mg; daily dose, 4000-6000 mg/day). Further, the precautions for use indicated in the package insert of acetaminophen are the same as that indicated for NSAIDs; this may be a possible reason why acetaminophen has been misunderstood to be a kind of anti-inflammatory medication (NSAIDs) in Japan.From above-mentioned viewpoint, the dosage of acetaminophen and expression of the precautions in packaging insertion should be reconsidered. The dosage of acetaminophen as a nonprescription drug should also be reconsidered because the dosage in OTC is further lower than that of the prescription drug. It is expected that when a more reliable analgesic effect is obtained by the administration of a higher dosage of acetaminophen and a more accurate profile of its safety is recognized, this drug will become the first-choice analgesic in Japan.

4 0 0 0 OA カルシウム拮抗薬の歯肉増殖症発生頻度

- 著者

- 小野 眞紀子 大野 奈穂子 長谷川 一弘 田中 茂男 小宮 正道 松本 裕子 藤井 彰 秋元 芳明

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.79-85, 2008-08-01 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 4

15種類のカルシウム拮抗薬による歯肉増殖症発生頻度を検討した.歯肉増殖症はamlodipine, diltiazem, manidipine, nicardipine, nifedipineおよびnisoldipine服用者に認められたが, azelnipine, barnidipine, benidipine, efonidipine, felodipine, flunarizine, nilvadipine, nitrendipineおよびverapamil服用者にはみられなった.最も高い発生頻度はnifedipine (7.6%) であり, diltiazem (4.1%) , manidipine (1.8%) , amlodipine (1.1%) , nisoldipine (1.1%) , nicardipine (0.5%) の順であった.Nifedipineによる歯肉増殖症発生頻度は, amlodipine, manidipine, nicardipine, nisoldipineの発生頻度と比較して有意に高かった.

2 0 0 0 OA 生検で消失した十二指腸微小癌の1例

- 著者

- 長谷 康二 竹腰 隆男 藤井 彰 馬場 保昌 武本 憲重 加来 幸夫 清水 宏 小泉 浩一 尾形 悦郎 太田 博俊 西 満正 柳沢 昭夫 加藤 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- 消化器内視鏡の進歩:Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:03899403)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.252-255, 1993-06-18 (Released:2015-07-15)

- 参考文献数

- 17

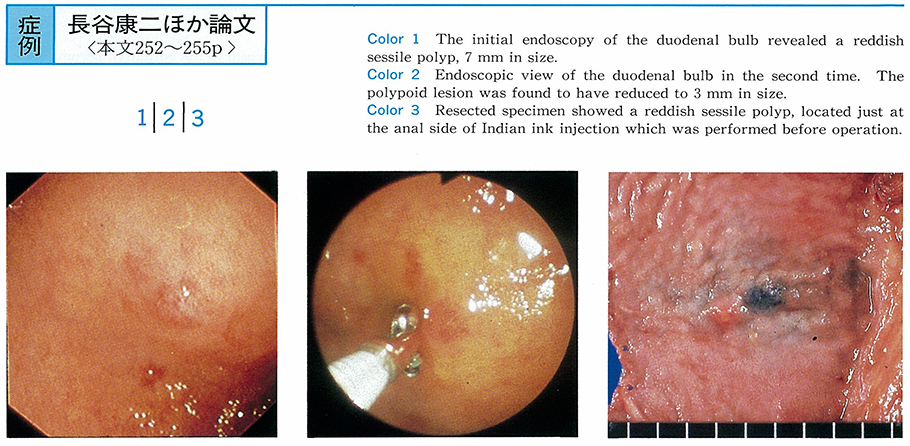

生検で十二指腸球部の腺癌と診断し,切除標本に癌巣を認めなかった症例を経験したので報告する。症例は49歳男性。上部消化管X線検査で十二指腸球部後壁に小隆起性病変を認めた。内視鏡検査で同部に発赤調の約7mmの隆起性病変を認めた。生検では正常十二指腸上皮に囲まれ,粘膜内に限局した腺癌を認めた。第2,3回の内視鏡検査時には,病変は約3mmと縮小していた。外科的に縮小手術を施行した。切除標本では術前の点墨の肛門側に接して3mmの発赤した隆起性病変を認め,病理組織学的に連続的切片を作成して検討した。粘膜筋板の乱れ,線維化を伴うBrunner腺の過形成と再生上皮を認めるのみで,癌巣は認めず,生検により摘除されたと考えた。早期十二指腸癌は1991年までに122例123病変の報告があるが,生検で癌と診断し,切除標本で癌が消失していた報告は本例が1例目である。

2 0 0 0 5.制作支援システム(<特集>最近の放送技術)

- 著者

- 吉田 豊彦 藤井 彰 高橋 秋廣 三枝 義孝 朝比奈 太郎

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.60-74, 1987-01-20

放送局内の, よく知られているコンピュータシステムとしては, 番組送出業務に用いられている自動番組送出システムがある.近年, この種システムは, 信頼度向上のために二重化システムが採用されるなどして, ますます大規模になってきている.また, 放送施設, 機械の割当て調整, 要員の業務調整, 番組編成計画の策定にまで及ぶ機能を持った番組技術システムのようなものもある^<1)>.その一方, 最近, 番組制作部門では, 制作される番組の範囲に応じた各種コンピュータシステムが導入されつつある.この章で取りあげている制作支援システムとは, 文字どおり放送番組の制作現場で番組に密着して, その制作を支援するシステムである.近頃, この制作支援システムなる名称が各所で話題にのぼるようになってきたのは, (1)放送番組の編成の傾向が, 従来よりも情報主体のものとなり, リアルタイムで種々の大量のデータ, 番組素材を処理する機会が増してきた.(2)OA機器の普及によって, ワープロ機能, グラフィック機能, 通信制御機能のすぐれたワークステーション(パソコン)や, LAN, VAN等の各種コミュニケーションの手段を安価に利用できるようになった.(3)番組制作コストの低減, 制作時間の短縮を図るため, できるだけ番組素材, 番組関連データを整理, 保存し, 再利用する必要が生じてきた.などが主な理由である.さらに, 最近のパソコンにはソフトウェア開発用の種々のツールが完備していて, プログラム開発が容易になっていること, ハードウェアの安定度が向上し, これら機械を番組の制作現場に持ち込んでも, 専門の技術要員なしに充分, 機能を発揮できるようになってきたことも理由にあげられる.この章においては, 5-2節で, 時々刻々変化する気象情報に対応した大量の気象データを, リアルタイムで処理し, 分配, 映像信号化するシステムの例として気象情報分配システム, 5-3節で, ニュース番組の制作現場など, 即時性を要求される状況下で, 迅速な画像処理を行い, タイトル画面, 説明画面の制作を行う例として, コンピュータグラフィックスシステム, 5-4節で, 毎日毎日発生する放送済素材データ, ニュース素材データをデータベースに登録, 一元管理し, システムに加入している各社の端末からキーワードによって検索し, 再利用を行う番組ライブラリーシステム, 5-5節では, 国政レベルの選挙速報番組に用いられる速報システム, 5-6節で, スポーツ番組において, 試合の経過状況, 得点表示などに用いられる表示システム, について述べる.

1 0 0 0 OA 熊笹葉エキス(Bamboo Leaf Extracts)の抗腫瘍作用に関する研究

- 著者

- 久保山 昇 藤井 彰 田村 豊幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.6, pp.579-596, 1981 (Released:2007-03-09)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 16 16

熊笹葉エキス(bamboo Leaf extracts,BLE)および熊笹葉リグニン(bamboo leaf lignin,BLL)の抗腫瘍作用を,in vivo で benzopyrene(BP)および4-nitroquinoline-1-oxide(4NQO)誘発腫瘍マウス,ラットを用いて検討した.またその作用機序を in vitro で,Rec-assay 法および Ames test を用いて検索した.in vivo 抗腫瘍作用は,ddY 系雄性マウス1群20~30匹,16群を使用し,実験期間は120日間とした。対照群は水,実験群には1%,10% BLE および0.1% BLL を自由飲水させた.実験開始と同時に週1回の割で,BP を5回,4NQO を3回背部皮下に投与し誘発腫瘍を作成した。ラットを用いた実験では, Wistar 系雌性ラット1群10匹,9群を用い,実験期間は150日間とした.あらかじめ1%,10% BLE を自由飲水させ,30日後に週1回の割で3回 BP を皮下投与した.抗腫瘍性はマウス,ラットの各群における腫瘍出現率,摘出腫蕩重量,発癌性指数,および腫瘍抑制率を用いて算出した.また,体重変化,一般症状も観察した.実験期間を通じて,BLE および BLL を自由摂取したマウス,ラットは体重変化,一般症状,および主要臓器の病理組織学的所見において,特に異常は認められなかった.よって,BLE および BLL の毒性はきわめて低く,長期大量投与の可能性も示唆きれる.抗腫瘍作用に関してはマウス,ラット共に1% BLE 群(0.71mg/ml)が腫瘍抑制効果が最も高いことが認められた.また弱い抗腫瘍性が10% BLE,0.1% BLL に認められた,このことから BLE の最適投与量は1%溶液であることが示唆される.in vitro の実験では,Rec-assay 法において BLE 1.4mg/disc から DNA 損傷作用が現われ,また,Ames testにおいて BLL(0.565mg/plate)のラット S-9 代謝産物に,TA98 で spontaneous mutation の約2倍の His+ の出現がみられた.このことから,BLE およびこの成分中の BLL の抗腫瘍作用は,腫瘍細胞に直接的に作用する可能性を示唆している.

1 0 0 0 古くて新しい鎮痛薬アセトアミノフェン

- 著者

- 郡司 敦子 郡司 明彦 田村 幸彦 平尾 功治 町田 光 秋田 季子 小林 奈緒美 藤井 彰

- 出版者

- 日本歯科薬物療法学会

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.109-116, 2009-12-01

- 参考文献数

- 39

Acetaminophen is an antipyretic and analgesic drug that has a long history of 100 years or more and has been adopted in the WHO Model List of Essential Drugs in the category of non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines. In Japan, the analgesic effects of acetaminophen have not been sufficiently recognized, and NSAIDs have been used in the treatment of pain, even though acetaminophen is the first-choice analgesic worldwide.<br>Since acetaminophen, which is different from NSAIDs, does not inhibit the activity of COX-1 and COX-2, the risk of developing the 3 well-known adverse reactions of NSAIDs, peptic ulcer and gastrointestinal hemorrhage, renal dysfunction, and hemorrhage and platelet dysfunction, is very low. Aspirin is known to induce asthma and Reye's syndrome, however, acetaminophen is scarcely associated with these adverse reactions and can be used for treatment of viral diseases such as chicken pox and influenza. The safety of acetaminophen in pregnant women and elderly patients has been confirmed, and the position of acetaminophen as the first-choice analgesic drug has been established worldwide. In Japan, on the other hand, the effect of acetaminophen has not been sufficiently recognized due to the small doses (single dose, 300-500 mg; daily dose, 900-1500 mg/day) compared to other nations (single dose, 1,000 mg; daily dose, 4000-6000 mg/day). Further, the precautions for use indicated in the package insert of acetaminophen are the same as that indicated for NSAIDs; this may be a possible reason why acetaminophen has been misunderstood to be a kind of anti-inflammatory medication (NSAIDs) in Japan.<br>From above-mentioned viewpoint, the dosage of acetaminophen and expression of the precautions in packaging insertion should be reconsidered. The dosage of acetaminophen as a nonprescription drug should also be reconsidered because the dosage in OTC is further lower than that of the prescription drug. It is expected that when a more reliable analgesic effect is obtained by the administration of a higher dosage of acetaminophen and a more accurate profile of its safety is recognized, this drug will become the first-choice analgesic in Japan.

- 著者

- 井上 曜 吉田 浩之 井上 健太 塩崎 祐介 久保 等 藤井 彰彦 尾崎 雅則

- 出版者

- 一般社団法人 日本液晶学会

- 雑誌

- 日本液晶学会討論会講演予稿集 (ISSN:18803490)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.45, 2011

コレステリック液晶は、光の波長サイズの螺旋周期構造を有することから、光の分布帰還を引き起こすため、色素を添加することで分布帰還型(DFB)レーザーとして利用できる。本研究では、コレステリック液晶薄膜中にネマティック液晶と色素を分散させた素子を作製し、電気的に屈折率を変調することでレーザー発振波長を制御した。さらに、波長制御の応答性について調べ、高速波長スイープレーザーへの応用の可能性を検討した。

1 0 0 0 ドラマ用ワンタッチ・スイッチャー

- 著者

- 大泉 新介 渋谷 敏 新福 剛 小野 順次 藤井 彰

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.17, pp.43-48, 1980

1 0 0 0 OA ストップバンド端励起によるコレステリック液晶レーザーの低閾値化

- 著者

- 松久 裕子 鷹尾 祐樹 Yuhua Huang Shin-Tson Wu 藤井 彰彦 尾崎 雅則

- 出版者

- 一般社団法人 日本液晶学会

- 雑誌

- 日本液晶学会討論会講演予稿集 2007年 日本液晶学会討論会 (ISSN:18803490)

- 巻号頁・発行日

- pp.63, 2007 (Released:2009-04-01)

コレステリック液晶はストップバンド端において光の群速度異常が誘起されるため、レーザーデバイスへの応用が可能となる。しかしながら、これまでのコレステリック液晶を用いたレーザー発振では、ストップバンド端における群速度異常はレーザーの出力光にのみ用いられてきた。我々はこの群速度異常を出力光のみならず、入力される励起光にも利用することによりレーザー発振の低閾値化及び高効率化を試みた。

1 0 0 0 OA ネマティック液晶欠陥層を含む一次元THzフォトニック結晶における欠陥モード制御

- 著者

- 熊谷 孝幸 伊東 良太 竹家 啓 久保 等 吉田 浩之 藤井 彰彦 能勢 敏明 尾崎 雅則 斗内 政吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本液晶学会

- 雑誌

- 日本液晶学会討論会講演予稿集 2009年 日本液晶学会討論会 (ISSN:18803490)

- 巻号頁・発行日

- pp.189, 2009 (Released:2011-04-01)

本研究では、テラヘルツ帯にストップバンドを持つような一次元フォトニック結晶にネマティック液晶を導入することでテラヘルツ波スイッチング素子の実現を試みた。無水合成石英と空気からなる一次元フォトニック結晶中に液晶欠陥層を導入した構造を作製し、テラヘルツ帯において液晶欠陥に起因する欠陥モードピークの発現を確認した。更に液晶の配向を制御することで、屈折率異方性を用いて欠陥モードピークが発現する周波数の制御を試みた。

- 著者

- 郡司 明彦 田村 幸彦 平尾 功治 町田 光 秋田 季子 小林 奈緒美 藤井 彰

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.1-8, 2010-04-01

Many epidemiological studies have shown that the prevention of dental caries by fluoride is a basic and indispensable method to maintain and improve dental health. However, the countermeasures for maintenance of dental health and implementation of preventive programs for caries are still not satisfactory in Japan. In developed countries, it is thought that the prevalence of water fluoridation and use of fluoride-containing dentifrices are the primary factors responsible for the remarkable decrease in the prevalence of dental caries in children. Topical application of fluorides, especially fluoride mouth rinsing, has an extremely important role in Japan as compared with various other countries, because systemic application of fluorides, such as water fluoridation and use of fluoride tablets are not yet available in Japan. However, fluoride mouth rinsing has not become prevalent on a nationwide scale. Therefore, it is hoped that fluoride mouth rinsing will be enforced in more kindergartens, elementary schools, and junior high schools to contribute to the improvement of dental health in the future.