1 0 0 0 OA 佐藤氏の批判に対する回答

- 著者

- 久野 久

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.796, 1962-01-25

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 伊豆半島北部の地質

- 著者

- 久野 久

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.477, pp.379-380, 1933-06

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 久野 久

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.523, pp.262-284, 1937 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 伊豆網代の火山岩に就いて

- 著者

- 坪井 誠太郎 久野 久

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.477, pp.380-381, 1933-06

1 0 0 0 OA 関東平野岩槻観測井の基盤岩類の帰属と中央構造線の位置

- 著者

- 高木 秀雄 鈴木 宏芳 高橋 雅紀 濱本 拓志 林 広樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.1, pp.53-64, 2006 (Released:2006-05-01)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 7 3

埼玉県岩槻市で1971年に防災科学技術センターによって掘削されたボーリングコアの最深部(3,505.0~3,510.5 m)およびその上部(2,943~3,327 m)の基盤岩類について,岩石記載と鉱物のEPMA分析ならびに放射年代測定を実施した.その結果,最深部基盤岩類は主にざくろ石トーナル岩質および緑簾石角閃岩質マイロナイトから構成され,そのざくろ石,角閃石,斜長石の化学組成と角閃石年代(70~83 Ma)から,領家帯に属するものと結論された.また,その上部は石英斑岩からなり,その黒雲母年代(17.7 Ma)から西南日本中央構造線に沿った瀬戸内火山岩類よりも古い値をとることが明らかになった.最深部の再結晶石英粒径に基づくマイロナイト化の程度区分と,基盤岩類全体のカタクレーサイト化から,関東平野の中央構造線は岩槻コアの基盤岩の深度位置から南側500 m以内にあることが推定された.

1 0 0 0 OA 紀伊半島中部,中央構造線の大露頭:月出露頭(三重県飯南郡飯高町月出ワサビ谷)

- 著者

- 諏訪 兼位 宮川 邦彦 水谷 総助 林田 守生 大岩 義治

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.11, pp.XXXV-XXXVI, 1997-11-15

- 被引用文献数

- 2

中央構造線の大露頭:月出露頭は, 紀伊半島中央部の高見山東方約9km地点(三重県飯南郡飯高町月出ワサビ谷)において, まず確認され, さらに崖錐除去工事によって出現した. 月出露頭の位置は, 東経136°11'33", 北緯34°26'5"である.<BR>露頭の高さは約80m, 幅は約50mに及ぶ. 露頭の勾配は38. 5°である. 露頭では, 西南日本外帯の黒色片岩と西南日本内帯の圧砕岩類(マイロナイト)とが接している. 月出露頭の中央構造線は, 東西走向で, 北へ60°傾斜している. 黒色片岩の片理は東西走向で北へ67°傾斜している. マイロナイトの面構造はN86°E走向で, 北へ56°傾斜している. マイロナイトは, 中央構造線沿いの幅3~5mの範囲では, 赤褐色を呈してガウジ化している.<BR>1959年9月の伊勢湾台風による崖崩れによって, 月出露頭の一部(右上隅)が出現したが, 大部分は崖錐におおわれていた. 筆者らは, 1995年1月に月出露頭が中央構造線の露頭であることを確認した. そして, 崖錐除去工事によって, 大露頭が出現することを, 関係当局に説いた. 幸い, 1995年度から崖錐除去工事が, 三重県治山事業として3か年計画で着々と進められている. 月出露頭の約1/3の高さには, 土止めの擁壁が設けられた. 露頭の右端には, 露頭最下端部のワサビ谷から擁壁まで, 階段が設けられた. 月出露頭の観察場所はワサビ谷に沿って整備され, 露頭に直接手を触れることができる. 観察場所へのアクセスも着々と整備されつつある.<BR>月出露頭周辺では, 中央構造線はN80°E走向で連続する. 月出露頭の東方約10kmには荒滝露頭があり, そこでも, 黒色片岩とマイロナイトが接している. 月出露頭周辺の中央構造線については, Suwa(1956), 杉山(1973), 高木(1985)などの研究がある.<BR>月出露頭では, 中央構造線は北へ60°傾斜しているが, 最近の伊藤ほか(1996)の四国中央構造線の研究によれば, 地下深部では中央構造線は, 30°~40°程度のゆるい北傾斜を示すらしい.<BR>このロ絵の発表にあたり, 飯高町長石橋 修, 前飯高町長村岡力, 松阪農林事務所前林政部長望月三佐男の三氏をはじめ, その他の関係各位に厚く御礼申しあげる.<BR>崖錐をのぞけば見事あらわるる大断層が月出ずるごと

1 0 0 0 忍路・積丹半島の水底火山活動と岩盤崩壊

- 著者

- 岡村 聡 永田 秀尚

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, pp.S93-S102, 2007

- 被引用文献数

- 1

本コースでは,小樽から積丹半島東海岸に分布する多様な水底火山噴出物を見学し,それらの産状観察から海底火山活動の定置環境や噴火機構について考察する.これらは新第三紀中新世に活動した玄武岩,安山岩,流紋岩の多様な岩石種からなり,変質作用や変形をほとんど受けていない.特に玄武岩質マグマの噴出による枕状溶岩や溶岩噴泉によって降下堆積した水冷スパッターの産状など,浅海下で生じた火山噴火の定置環境の復元が可能な地域である.<br>本地域に分布する新第三紀の水底火山噴出物は,高く連続する海食崖を形成しており,そこではしばしば岩盤崩壊が発生している.岩相的にはそれほど大きな差はないが,海食崖の高さや波食ノッチの発達程度,既存の亀裂の頻度や方向性,風化程度などの地形的,地質的な条件の違いによって,さまざまな規模や破壊,運動形態の異なる岩盤崩壊が発生しているのを観察する.

1 0 0 0 OA 兵庫県川西市の超丹波帯から蛇紋岩礫の発見:

- 著者

- 菅森 義晃 石渡 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.11, pp.391-401, 2015-11-15 (Released:2016-02-27)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 4

兵庫県川西市に分布する超丹波帯猪名川コンプレックスから蛇紋岩礫を多く含む礫岩を発見した.この礫岩の礫種は珪長質火山岩類,蛇紋岩,片岩を主体とし,花崗岩,玄武岩,チャートや泥岩などの堆積岩が伴われるため,礫岩の供給源は付加複合体や堆積岩,変成岩,花崗岩などの基盤岩が露出し,その上を火山岩類が覆う島弧または陸弧であると想定される.蛇紋岩礫中のクロムスピネルの形状は,大江山オフィオライトのかんらん岩に特徴的ないわゆる「踊るスピネル」であり,クロムスピネルの化学組成(Cr#50-51およびCr#42)も大江山オフィオライトのものに類似する.そのため,これらの蛇紋岩礫は大江山オフィオライトを起源とすることが考えられる.猪名川コンプレックスの砕屑岩はペルム紀新世の“舞鶴(夜久野)島弧”前縁の海溝で形成されたとみなされ,今回の発見は古生代前期の大江山オフィオライトがペルム紀新世にこの島弧の前弧域に露出していたことを示唆する.

- 著者

- 片岡 香子 長橋 良隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.3, pp.139-156, 2012-03-15 (Released:2012-08-03)

- 参考文献数

- 84

- 被引用文献数

- 3 2 3

本研究は,鮮新・更新統第二瀬戸内累層群(大阪層群・古琵琶湖層群・東海層群)の非海成層中の22テフラ層準における層相の再検討を行い,降下テフラ部と再堆積部の側方への層厚変化から,大阪・古琵琶湖・東海の3つの堆積盆への火山砕屑物流入経路を考慮し,供給源となる火山地域の推定を行った.多くのテフラ層は,厚層の再堆積部を持っていることから,テフラの空中飛来だけでなく,河川系を通じた運搬・堆積がテフラ層の形成に重要であることが明らかとなった.検討したテフラ層では,堆積盆近傍の火砕流堆積物の再堆積に由来するテフラ層15層準,九州南部や東北などの遠方の給源からの降下テフラ層5層準,を判断した.テフラ層形成の背後にある噴出源の位置や噴火様式,古地理(古水系)をより理解するためにも,降下テフラだけでなく,水流作用により堆積した再堆積部に着目することが重要である.

1 0 0 0 OA 北上山地中里統(中部泥盆紀)産のPhacops(s.,s.,)に就いて

- 著者

- 杉山 敏郎 岡野 寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.574, pp.357-361, 1941-07-20 (Released:2008-04-11)

- 被引用文献数

- 2 1

本邦には三葉蟲類の尾部が北上及び阿武隈兩山地の二疊紀から夫々知られ, 大體廣義のPhilipsiaに同定せられてゐた。最近此外に石炭紀・泥盆紀及びゴトランド紀層からも夫々發見せらるるに至つた。本報告では北上の中里統から産出したPhacopsの尾部の記載をした。この標本は狹義のPhacopsに同定され, 殊にP., latifronsに酷似する諸性質を帶びてゐる。この泥盆紀産の三葉蟲の報告は本邦では初めてである。

1 0 0 0 OA 箱根火山に於ける瓦斯噴孔及鑛泉

- 著者

- 平林 武

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.52, pp.142-154, 1898-01-20

1 0 0 0 トルコの北アナトリア断層

- 著者

- 須貝 俊彦 粟田 泰夫 安間 了 坂 幸恭

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.3, pp.V-VI, 1999-03

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 西南日本のジュラ紀付加体砂岩におけるジュラ紀中世の組成変化とその意義

- 著者

- 君波 和雄 木下 生一 今岡 照喜

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.11, pp.578-596, 2009 (Released:2010-05-29)

- 参考文献数

- 116

- 被引用文献数

- 5 6

九州東部の南部秩父帯~四万十帯北縁部および山口県東部の丹波帯(玖珂層群)の砂岩について,火山岩岩片量や全岩化学組成を検討した.Zr/Nb-Ti/Nbダイアグラムから,ジュラ紀付加体砂岩は,高Ti型と高Zr型に区分できる.高Ti型の砂岩は,SiO2に乏しく,火山岩岩片やTiO2,MgO,Na2O,Vに富み,おもに火成弧から供給されたと推定される.高Zr型の砂岩は,SiO2に富み,火山岩岩片やTiO2,MgO,Na2O,Vに乏しく,おもに花崗岩類や大陸基盤から供給されたと推定される.ジュラ紀中世のある時期に高Ti型の砂岩から高Zr型の砂岩に変化した.供給源におけるこの変化は,大きな海台の沈み込みに起因するスラブの低角化とフラット・スラブの形成によって説明される.

1 0 0 0 OA 足柄山地東部の松田山累層と神縄断層について

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.5, pp.435-446, 1997-05-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 54

1 0 0 0 OA 褶曲形態を決める要因についての考察:富士川上流域に発達する褶曲を例にして

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.317-322, 1971-05-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 南部フォッサマグナ地域の足柄堆積盆地における前期更新世の撓曲とその形成過程

- 著者

- 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.8, pp.483-498, 2002-08-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 1 1

伊豆半島とフォッサマグナ地域の境界部に位置する足柄地域の変形を広域の水平圧縮応力場での構造形成とする見解がよく知られている.しかし,足柄層群全体を変形させている足柄背斜の一般走行は,隣接する丹沢や箱根の変形構造のそれとは,形成時期も形成場も異なっている.また,足柄背斜を切って発達するより小規模な撓曲帯,背斜の西翼の小規模な褶曲,急傾斜帯などは,足柄地域が深成-火山活動の作用をうけつつ隆起していく過程で形成されている.以上のことから,足柄地域の褶曲を中心とする変形構造は,広域的で一様な古応力場のもとでの変形構造の一部ではなく,プリュームあるいはストック状のマグマの貫入やそれに起因する地塊の隆起という局地的な応力場によって形成されたものである.

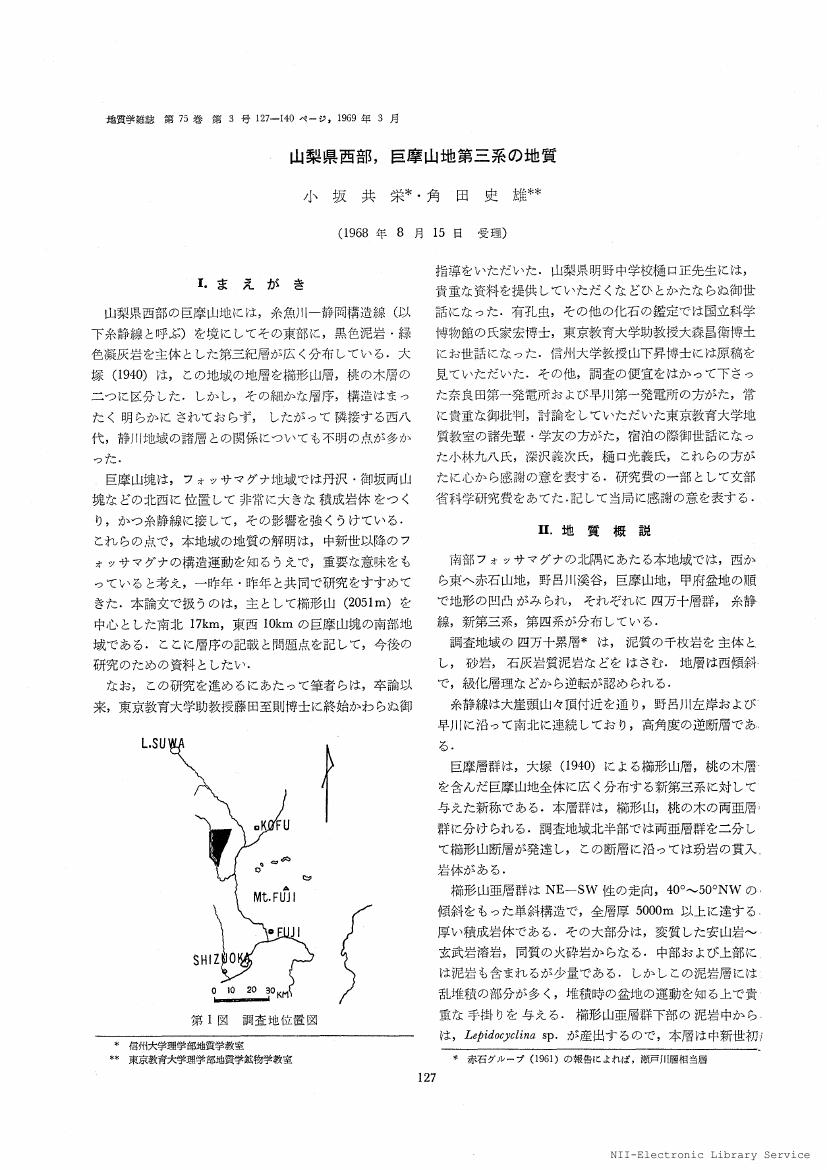

1 0 0 0 OA 山梨県西部,巨摩山地第三系の地質

- 著者

- 小坂 共栄 角田 史雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.127-140, 1969-03-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 4 5

1 0 0 0 OA 明治二十七年六月二十日午後二時二十二分秒地震驗測報告

- 著者

- 關谷 清景

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.10, pp.501-503, 1894 (Released:2008-04-11)

1 0 0 0 OA 地質學用語集

- 著者

- 関谷 〓景

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.80-84, 1893 (Released:2008-04-11)