1 0 0 0 マッドクラックのパターン形成実験

1 0 0 0 OA 広川 治(1965),5万分の1地質図幅「今治西部」および説明書

- 著者

- 橋本 光男

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.12, 1966-12-25

1 0 0 0 OA 秋田縣由利郡の高瀬川凝灰岩層

- 著者

- 大塚 彌之助

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.516, pp.697-706, 1936-09

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 中国海南島のテクタイトとシュードタキライト

- 著者

- 林 愛明 宇田 進一

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.7, pp.XXIII-XXIV, 1997 (Released:2010-12-14)

- 参考文献数

- 5

テクタイトは地表に産する黒曜石に類似した天然のガラス質物質であり, 中国では, 紀元十世紀の唐の時代にすでに詳しく記載されており, “雷公墨”と名付けられている(李, 1963). テクタイトは, オーストラリア, 北米, 東南アジア, アフリカ北部, チェコスロバキアなどに分布している(Glass, 1990). テクタイトの成因については, 巨大隕石の衝突に伴い地表の岩石が熔融して形成されたという地球成因説(Glass, 1990)と, 月表面の火山物質(または宇宙物質)が隕石の衝突で飛散し, 地球に飛来したという月(または宇宙)成因説(O'keefe, 1976)などがあるが, いずれも成因を衝突熔融に求めている点では共通している. テクタイトの化学組成は地球物質起源のものが多いことから, 前者の説が有力になりつつある. 今回紹介する海南島のテクタイトの産地には, 不規則な割れ目の発達した砂岩中にシュードタキライトも発見されている(第10, 11図). この地点の周辺に明瞭な断層が存在していないことと隕石坑が存在していることから, このシュードタキライトはテクタイトとともに隕石衝突熔融によるものと考えられる.中国海南島に産するテクタイトは Hainanite と命名されている(李, 1963). そのフィッショントラック年代は約70万年であり, 東南アジアおよびオーストラリア産のテクタイトの年代とほぼ一致している(厳ほか, 1979). このテクタイトの産出層は海南島およびその周辺地域の第四系および古地形面の形成時代の鍵層として利用されている.

- 著者

- 山元 孝広 長谷部 忠夫

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.1, pp.1-9, 2014

- 被引用文献数

- 3

福島県南会津郡只見町叶津の只見川支流叶津川,標高367 m地点で,直立した化石樹幹を含む砂-シルト互層からなる湖成堆積物が露出した.化石樹幹はいずれも,生木に近い状態を保っていた.樹幹の外側の年輪5年分の試料からは,48,180 ± 580 yBPの補正放射性炭素年代値が得られた.この年代は約35 km下流の沼沢火山で起きた約5万年前の火砕流噴出(水沼噴火)による堰止湖の形成を示すものと解釈される.水沼火砕物の直上には広域テフラである大山倉吉テフラが位置しており,その堆積年代を考慮すると,水沼噴火の実年代は約53 kaと推定されよう.

1 0 0 0 OA 砂子原カルデラの構造と火山活動史

1 0 0 0 六甲山地の花崗岩類

1 0 0 0 OA マグマ成因論小史:過去三十年間における実験岩石学の展開

- 著者

- 久城 育夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.12, pp.997-1004, 1988-12-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 43

1 0 0 0 OA テフラ対比に基づく中部更新統渥美層群の堆積年代

- 著者

- 中島 礼 水野 清秀 古澤 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.2, pp.70-79, 2008-02-15 (Released:2009-02-21)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 4 7

渥美半島に分布する中部更新統渥美層群の田原層と豊橋層に挟在する2層のテフラの岩石学的特徴を記載・分析した.田原層赤沢泥部層に挟在するAt-3upテフラは,多孔質型と低発泡~無発泡のその他型の火山ガラス(n=1.505-1.508)と緑色普通角閃石(n2=1.674-1.683)によって特徴づけられ,その屈折率と火山ガラスの化学組成から,六甲山地西麓に分布する高塚山テフラに対比される.また,豊橋層寺沢泥部層に挟在するガラス質テフラを伊古部-1(Ikb-1)テフラとして新たに記載した.このテフラは主に扁平型で,その屈折率がn=1.501-1.503の火山ガラスから構成され,その屈折率と化学組成から,南九州を給源とする広域テフラの加久藤テフラに対比される.これらのテフラの対比に基づき,田原層と豊橋層の堆積した時期がそれぞれ主に海洋酸素同位体比ステージの11と9に対応することを明らかにした.

1 0 0 0 OA ニュージーランドの変成帯とその形成時期

- 著者

- 服部 仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.5, pp.233-243, 1966-05-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3 4

1 0 0 0 OA 埼玉県秩父盆地第三系よりウバザメ属の鰓耙化石の発見

1 0 0 0 男鹿半島-能代地域の地形と第四系

- 著者

- 白石 建雄 白井 正明 西川 治 鈴木 隼人 古橋 恭子 星 多恵子

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, pp.S33-S50, 2008

- 被引用文献数

- 3

男鹿半島には厚い海成更新統が分布しており,その中には多数の広域テフラが挟まれている.また酸素同位体ステージ12 以降については,酸素同位体比変動曲線で示される主要イベントが地層・地形記録として非常によく保存されている.それゆえ,第四紀層序学的に非常に重要な地域である.この男鹿半島を含む日本海沿岸地域は日本海東縁変動帯の一角を占め,八郎潟を挟む東西両地域一帯には,南北方向に長軸を有する活動的逆断層地溝(八郎潟-秋田湾地溝)が成立している.そのため新期の地殻変動が非常に激しく,地層や更新世海成段丘は大きな変形・変位を蒙っている.本見学旅行では,第四紀地殻変動の影響を強く受けた堆積層,地形を観察する.

1 0 0 0 OA 硫黄同位体から推定した第三紀中新世瑞浪層群の堆積・続成環境

- 著者

- 鹿園 直建 武藤 逸紀

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.6, pp.363-371, 2004-06-15

- 被引用文献数

- 1 2

東濃砂岩型ウラン鉱床地域の中新世瑞浪層群の堆積岩は,湖成層である上岐累層(20〜18 Ma),海成層である明世累層(16〜15 Ma),生渋累層(5〜0.7Ma)凝灰岩質泥岩,シルト岩相よりなる.土岐累肩巾の黄鉄鉱の量は多く,自形-半自形を呈し,硫黄同位体組成は非常に高い(δ<34>^S=+10〜50‰).一方,明世累層中の黄鉄鉱は量が少なく,フランボイダル状を呈し,硫黄同位体組成は低い(-28〜-5‰).この東濃地域の硫黄同位体の特徴と大きな砂岩型ウラン鉱床を胚胎するアメリカ西部のモリソン湖成層との鉱物学的・地質学的類似性より,中期巾新世(18〜16 Ma)の瑞浪地域での堆積・続成・ウラン鉱化作用は,アルカリ条件下で生じたことを示している.土岐累層の白形-半白形黄鉄鉱の高δ<34>^S 値は,高δ<34>^S 値を持つ硫酸イオンの還元により生じたものであろう.海水が湖水に浸入し,溶液中の硫酸イオン濃度が減少し,この硫酸イオンがバクテリアにより還元され,高δ<34>^S 値の黄鉄鉱が生成したのであろう.日本海が拡大し,西南日本の時計回りの回転が起こった中期中新世に,湖水環境から海洋環境へ変化し低温から高温-乾燥気候へと変化した時に湖水環境がアルカリ条件になったと考えられる.

1 0 0 0 OA 福井縣石徹白村の古生層

The Shimozaisho alternation of limestones and clayslates is an unusual sedimentary mass located within the Hida gneiss terrain., The alternation is covered by later sediments and lavas; however, its relation to the Hida gneiss is indeterminable., Although the alternation of limestones and clayslates is both thermally and dynamically metamorphosed, some poorly preserved fossil corals and fusulines have been found in the Shimozaisho limestone, a member of the alternation., These fossils suggest Moscovian for the age of the limestone., The find of the Moscovian Fusulina Zone is a new discovery in the strata of the Hida Plateau., Because the Jurasso-Cretaceous Tetori group which overlies the Shimozaisho alternation is not metamorphosed, the alternation is thought to have been metamorphosed sometime between the late Paleozoic and early Mesozoic.,

1 0 0 0 OA 金沢市近郊日本海沿岸の冲積世泥炭層の研究:その2 花粉分析学的研究

- 著者

- 尾崎 金右衛門 藤 則雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.758, pp.567-574_1, 1958-11-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 20

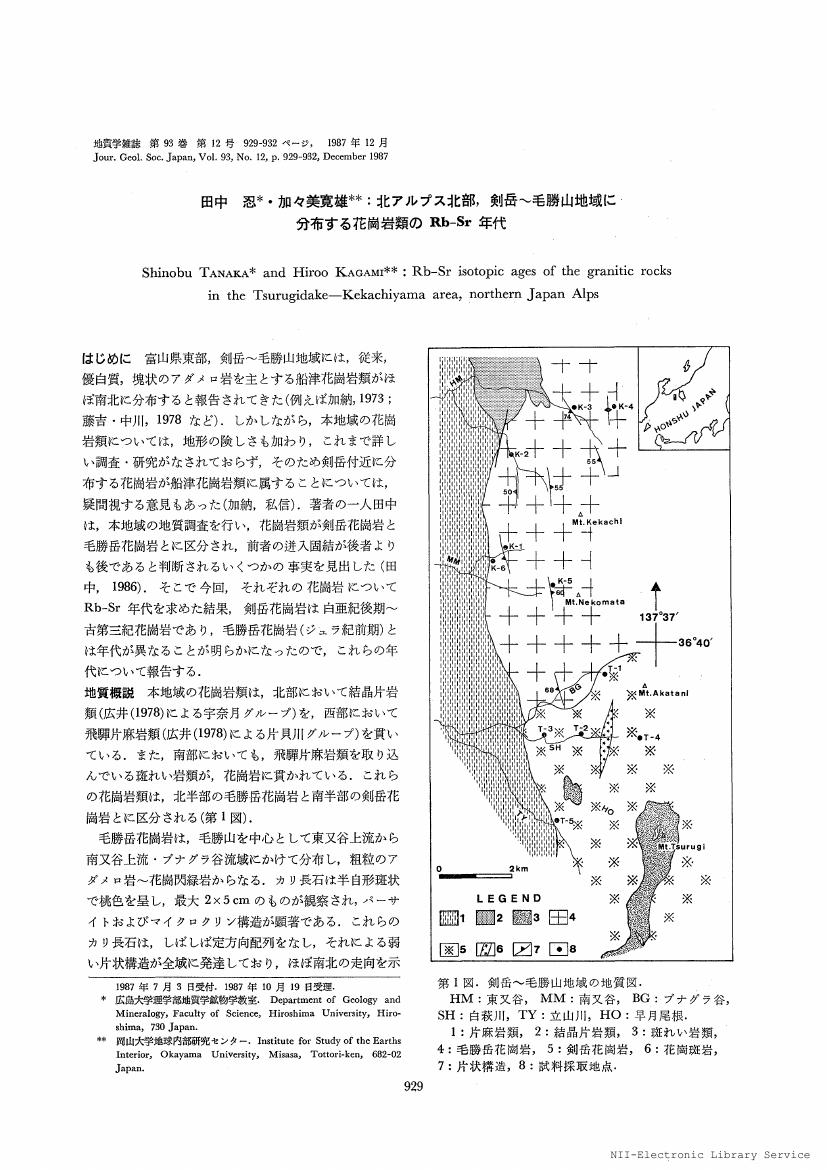

1 0 0 0 OA 北アルプス北部,剣岳~毛勝山地域に分布する花崗岩類のRb-Sr年代

- 著者

- 田中 忍 加々美 寛雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.12, pp.929-932, 1987-12-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 8 8

1 0 0 0 OA 南部北上帯世田米地方の石炭系岩相層序(その1) : 世田米亜帯下有住地域

- 著者

- 川村 信人

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.3, pp.165-178_1, 1985-03-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 4

1 0 0 0 OA 中央線の構造と瀬戸内海の成因

- 著者

- 江原 眞伍

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.459, pp.651-653, 1931-12-20

1 0 0 0 OA 紀伊水道南方の上部大陸斜面成立時期

- 著者

- 井内 美郎 奥田 義久 吉田 史郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.2, pp.91-93, 1978-02-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 2

1 0 0 0 OA 日本列島の基盤地質問題と爆破地震学

- 著者

- 加納 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.5, pp.247-254, 1969-05-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 1