295 0 0 0 OA スギ花粉症患者の労働生産性と症状・QOLの関連— 2008年と2009年の比較 —

- 著者

- 南 由優 塩崎 由梨 加藤 千晶 伊藤 真貴 竹内 紀子 小柳 桃朱 荻野 敏

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.481-489, 2010 (Released:2010-12-23)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 5 5

Japanese cedar pollinosis (JCP), an unfortunately common chronic breathing problem, interferes with cognitive function, impairing work productivity and inducing economic loss. We evaluated JCP impact on work productivity, QOL, and symptoms.Our study, conducted during Japan's peak pollen season, used questionnaires on work productivity and activity impairment allergy-specific (WPAI-AS) and Japanese rhino conjunctivitis QOL (JRQLQ).The pollen count in 2009-4067.5/cm2 was 3 times that in 2008-1468.4/cm2. Subjects numbered 227 (202 employees and 25 students) in 2008 and 308 (277 employees and 31 students) in 2009. Mean workplace absence was 0.9% in 2008 and 1.2% in 2009 and mean work efficiency loss 33% in 2008 and 42% in 2009. Mean classroom absence was 0% in 2008 and 1.5% in 2009 and mean study efficiency loss 33% in 2008 and 48% in 2009, showing a positive correlation between work productivity score, QOL, and symptoms. Work productivity decreased more in 2009 with increased pollen count.With the large economic loss due to pollinosis, both symptom severity and QOL must be improved to increase work productivity.

20 0 0 0 OA 急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン 2010年版

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.143-198, 2010 (Released:2010-07-09)

- 被引用文献数

- 9 4

16 0 0 0 OA アレルギー性鼻炎による睡眠への影響

- 著者

- 千葉 伸太郎

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.100, 2011 (Released:2011-04-28)

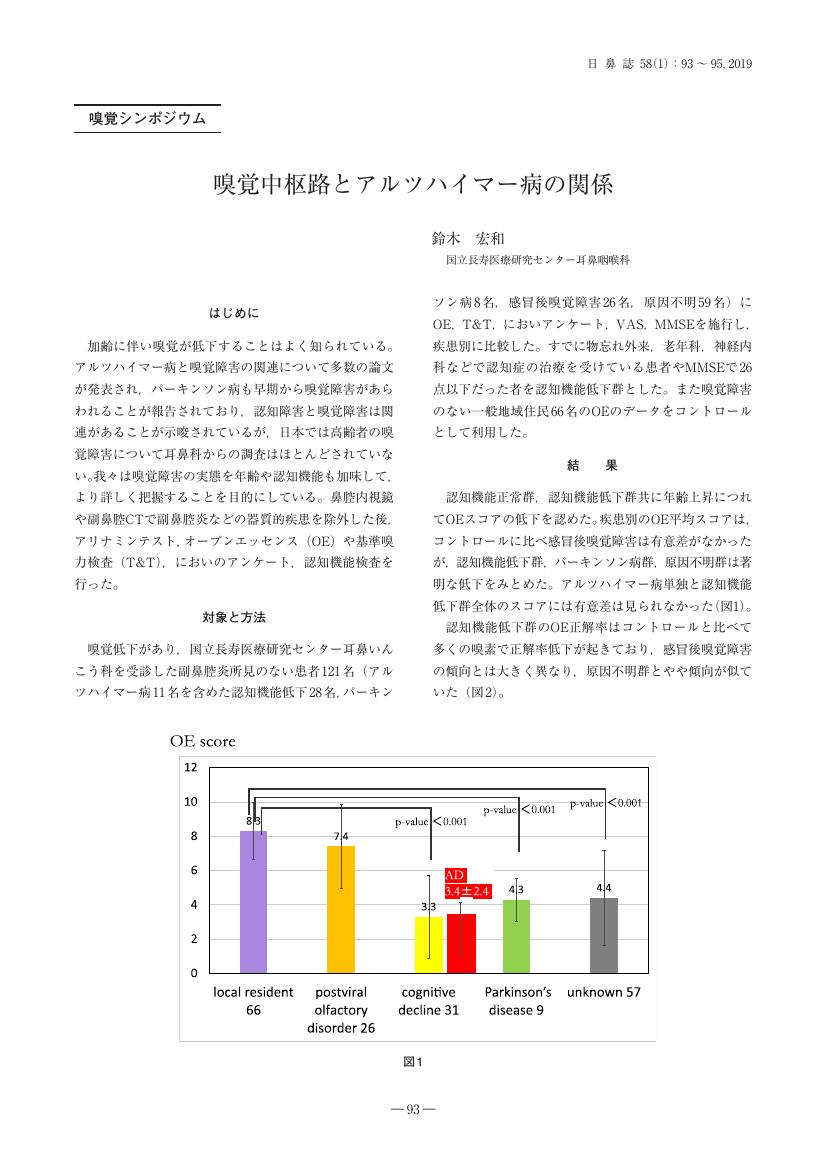

14 0 0 0 OA 嗅覚中枢路とアルツハイマー病の関係

- 著者

- 鈴木 宏和

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.93-95, 2019 (Released:2019-04-23)

14 0 0 0 OA スギ花粉症に対する舌下免疫療法のヒノキ花粉症への効果

- 著者

- 湯田 厚司

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.503-508, 2015 (Released:2015-12-22)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

スギ花粉症の多くにヒノキ花粉症を合併するが,スギ花粉症の免疫療法がヒノキ花粉症に効果的とは限らない。【目的】スギ花粉の舌下免疫療法がヒノキ花粉症にも有効かを検討する。【方法】ヒノキ花粉症合併のスギ花粉症に舌下免疫療法を行った55例を対象とした。本検討の舌下免疫療法は季節前季節中投与法で,維持期に週1回(スギ花粉2000JAU)投与である。スギとヒノキ花粉の飛散期に1週間を単位とするくしゃみ,鼻汁,鼻閉の3項目の10cm長のvisual analog scale(VAS)を検討した。スギまたはヒノキ花粉の飛散期で最も悪かったVASを採用した。【結果】スギ花粉期のVASは0cm 11例(20.0%),1cmまで19例(34.5%),2cmまで22例(40.0%)と良好であった。VAS平均ではスギ花粉期(3.6±3.2cm)はヒノキ花粉期(2.6±2.7cm)より大きかったが有意ではなかった。VASがスギ花粉期よりヒノキ花粉期に少しでも悪化した例は20例(36%)であった。スギ花粉に効果的と想定したVAS 2cmまでの22例でヒノキ花粉期のVASをみると,引き続き良好が9例,ごく少し悪化が5例,明らかに悪化が8例であった。ヒノキ花粉期に悪化した例の背景因子に明らかに相関する因子はなかった。【結論】スギ花粉症の舌下免疫療法はヒノキ花粉症に効果的な例と効果不十分の例があった。

13 0 0 0 OA 薬物 (コカイン) による鼻腔壊死性病変の1症例

- 著者

- 佐久間 康徳 佃 守

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.331-335, 2008 (Released:2009-11-04)

- 参考文献数

- 10

Necrotic lesions in the nasal cavity are induced by a variety of diseases that cause necrosis of the mucosa, bone, and cartilage in the nasal cavity, and Wegener's granulomatosis and sinonasal natural killer cell or T-cell lymphoma must be included in the differential diagnosis. Necrotic lesions induced by cocaine inhalation, on the other hand, are very rare in Japan, and cocaine inhalation also needs to be included in the differential diagnosis.We report the case of a 33-year-old male who complained of nasal pain and necrosis in the nasal cavity. Although we initially suspected Wegener's granulomatosis based on the endoscopic findings and results of laboratory tests, especially based on a slight elevation of the PR3-ANCA value, we did not detect any giant cell granulomas or necrotizing vasculitis, which are histological characteristics of Wegener's granulomatosis in repeatedly biopsyed specimens. Systemic steroid therapy was started based on suspicion of localized Wegener's granulomatosis, but was ineffective. Two months after the start of treatment, the patient failed to return for follow up. He was later arrested for the illegal possession of cocaine, and we realized that the necrotic lesions were caused by cocaine inhalation.Necrosis induced by cocaine inhalation should be included the differential diagnosis of necrotic nasal lesions.

12 0 0 0 OA 第35群 嗅覚臨床III

- 著者

- 座長: 朝子 幹也

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.314-315, 2009 (Released:2010-02-10)

9 0 0 0 OA アレルゲン免疫療法の現況―皮下免疫療法から舌下免疫療法まで

- 著者

- 後藤 穣

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.90-93, 2018 (Released:2018-04-19)

- 参考文献数

- 3

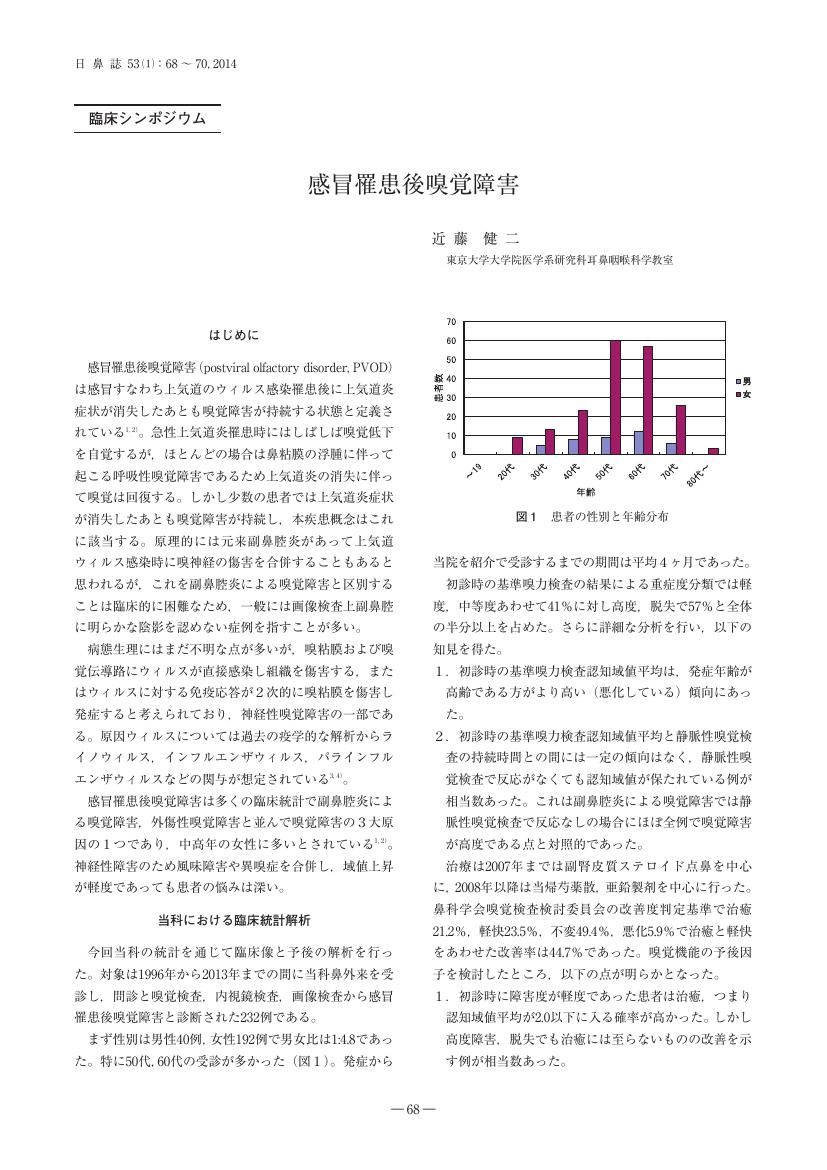

8 0 0 0 OA 感冒罹患後嗅覚障害

- 著者

- 近藤 健二

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.68-70, 2014 (Released:2014-07-19)

- 参考文献数

- 9

8 0 0 0 OA 逆流性食道炎(GERD)と慢性副鼻腔炎

- 著者

- 石野 岳志

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.90-91, 2016 (Released:2016-04-28)

- 参考文献数

- 6

5 0 0 0 OA 急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン 2010年版(追補版)

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.103-160, 2014 (Released:2014-09-09)

- 被引用文献数

- 4 5

5 0 0 0 OA 嗅覚障害診療ガイドライン

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.487-556, 2017 (Released:2017-12-27)

- 被引用文献数

- 21 21

4 0 0 0 OA 舌下免疫療法のアレルゲン・剤型・維持量に伴う副反応による治療スケジュールへの影響

- 著者

- 湯田 厚司 神前 英明 新井 宏幸 清水 猛史

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.398-405, 2020 (Released:2020-12-23)

- 参考文献数

- 12

舌下免疫療法では薬剤で維持量が異なり,アレルゲン量が増えれば副反応も多くなり,治療スケジュールに影響しえる。【対象と方法】各薬剤の最初の例から1年以内の治療開始例で,シダトレン®(CT群)207例,シダキュア®(CC群)69例とミティキュア®(MT群)82例の副反応と治療経過を検討した。MT群では翌年治療87例も追加調査した。【結果】CT群では全例が順調に最大維持量で治療した。CC群では1例(1.4%)が局所ピリピリ感で減量したが再増量でき,全例で最大維持量となった。MT群では20例(24.4%)が減量し,浮腫17例が原因を占めた。18例が再増量でき,97.6%が最大維持量にできた。翌年追加調査では減量例が12.6%と半減し,同等の97.7%が最大維持量にできた。副反応率はCT群40.6%,CC群56.5%,MT群62.1%であった。浮腫と咽喉頭不快感はアレルゲン増加で増え,MT群の局所浮腫は41.5%と高率であった。局所そう痒感はCC群とMT群に多く,CC群で耳そう痒感が21.7%と特に多かった。全副反応は重篤でなく,対応不要であった。【結論】アレルゲンが多いと副反応も高率であったが,スギ治療薬では全例で最大維持量にできた。ダニでは主に浮腫の副反応で一時的減量例も多くなったが,数%例を除いて最大維持量にできた。治療経験が増えると減量例も少なくなった。

4 0 0 0 OA 鼻腔の加温・加湿機能評価の試み―水分回収率という考え方―

- 著者

- 野々田 岳夫 細田 泰男 大谷 真喜子

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.450-454, 2012 (Released:2012-12-27)

- 参考文献数

- 16

鼻腔の重要な機能に加温・加湿機能があるが,日常診療で簡便に検査できる方法はない。一般に冷たい外気を鼻で吸入しても,上咽頭では温度30°C前後,湿度90%前後に加温加湿され,潤いある空気が下気道に入る。一方,口には鼻腔ほどの加温・加湿機能はないため,冷たい乾燥した空気が直接下気道に入りやすく,気管を痛める原因となる。鼻腔の加温・加湿機能を評価するためには,狭い鼻腔内にセンサーを挿入する必要があるが容易ではない。そこで我々は,呼気に着目した。呼気で肺から鼻や口で呼出されるまでに,どれくらいの呼気中の水分が粘膜に回収されたかを水分回収率と定義した。この呼気の水分回収率が高いほど次の吸気の加湿に有利ではと考えた。(対象と方法)今回,我々は鼻腔所見が正常な18人(男性8人,女性10人)を対象に,鼻と口の水分回収率,鼻へ血管収縮薬噴霧後の鼻の水分回収率を測定し比較した。(結果)鼻の水分回収率は,口より有意に高くなった(p<0.001)。また,鼻に血管収縮薬を噴霧すると,鼻の水分回収率は噴霧前に比べて有意に低下することがわかった(p<0.01)。(まとめ)このことは,通常鼻呼吸のみでは鼻が乾いた感覚は出現ないのに対し,口呼吸や鼻へ血管収縮薬を噴霧すると,口や鼻が乾きやすくなることと矛盾しない。呼気の水分回収率は,次の吸気で利用できる水分を反映するため,鼻腔での加温・加湿機能評価の一助になると考えた。

4 0 0 0 OA 嗅神経細胞の再生

- 著者

- 土井 清司

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.68-69, 2008 (Released:2009-06-05)

4 0 0 0 OA 第39回 鼻科学基礎問題研究会

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.45-57, 2004-04-01 (Released:2010-03-11)

3 0 0 0 OA 線毛機能不全症候群の診療の手引き

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.1-108, 2023 (Released:2023-03-30)

3 0 0 0 OA 嗅神経性嗅覚障害の病態解明と治療への応用

3 0 0 0 OA アレルゲン免疫療法のメカニズム・バイオマーカー

- 著者

- 松岡 伴和

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.87-88, 2018 (Released:2018-04-19)

- 参考文献数

- 6

3 0 0 0 OA 真菌Alternariaによる好酸球炎症

- 著者

- 松脇 由典

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.51-52, 2013 (Released:2013-04-27)

- 参考文献数

- 9