1 0 0 0 OA 1.高等学校教科書「化学」における化学平衡および平衡定数の記述

- 著者

- 山﨑 勝義

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.424-427, 2021-10-20 (Released:2022-10-01)

- 参考文献数

- 7

高等学校「化学」の教科書における化学平衡および平衡定数の記述には,概念的な誤りや国際規準に合致していない定義など,問題点が多い。本稿では,平衡定数の定義,酸・塩基の電離定数,水のイオン積,溶解度積などに関する教科書の記述について,具体的な問題点をリストアップし,誤りの要因や改善点について考察する。

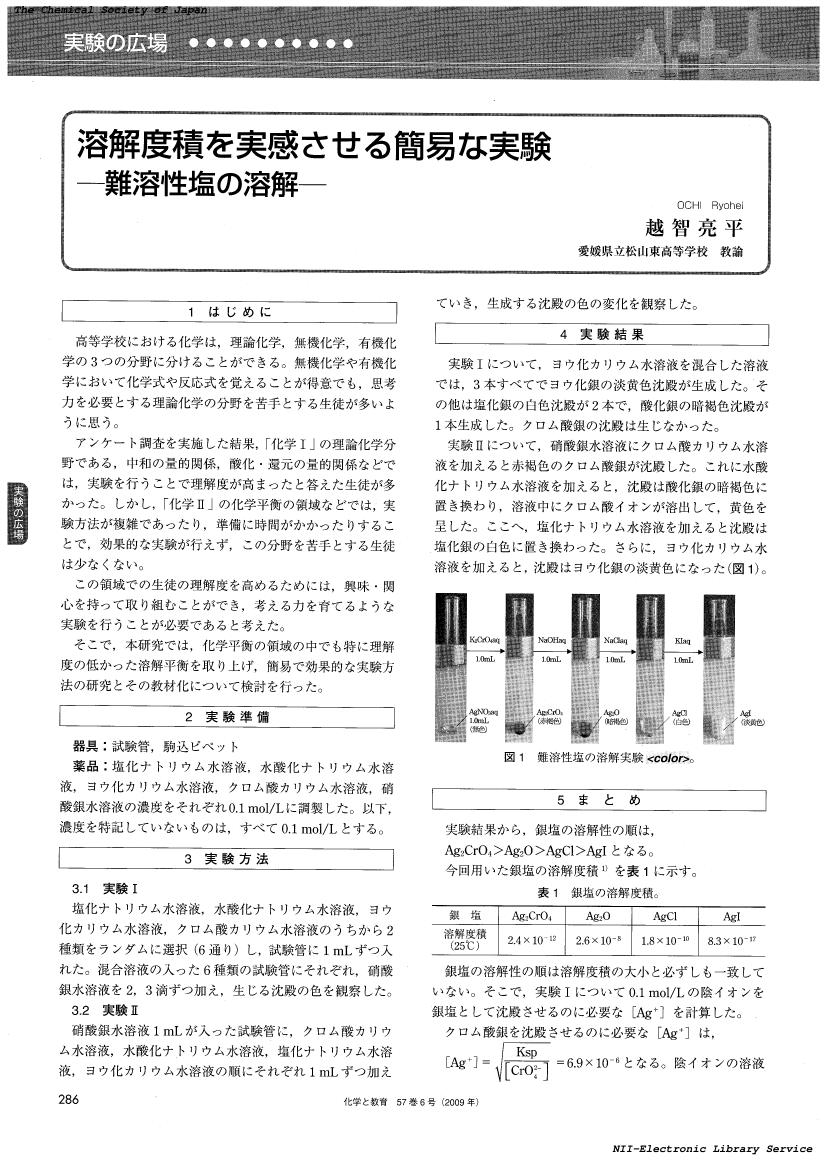

1 0 0 0 OA 溶解度積を実感させる簡易な実験 : 難溶性塩の溶解(実験の広場:全国実験情報)

- 著者

- 越智 亮平

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.286-287, 2009-06-20 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 鉄を触媒とする有機反応(身近な元素の世界)

- 著者

- 三宅 宗晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.552-555, 2014-11-20 (Released:2017-06-16)

近年,有機合成化学の分野においてレアメタル(希少金属)を使用した反応が次々に見いだされている。特にカップリング反応においてはめざましい発展がある。しかしながらカップリング反応に用いるパラジウム触媒は高価で,希少である。本稿ではそのような希少金属の代わりに身近な金属である鉄を使用した有機反応を紹介するとともに,生体必須金属としての鉄の役割についても触れる。

1 0 0 0 OA 雲粒の核はどのような物質なのか

- 著者

- 松本 潔

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.12-15, 2022-01-20 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 6

大気中で雲が発生するメカニズムは中学校の理科や高等学校の地学で学習するが,雲粒の核となる雲粒核や氷晶核はどのような物質なのか,どこから発生するのかなど,わかっていないことも多い。地球温暖化を打ち消す効果も指摘されている雲粒の核について,化学的特徴や発生源などを解説する。

1 0 0 0 OA 原子・分子論の成立が導いた物理学と化学の変貌(化学が変えた 20 世紀)

- 著者

- 細矢 治夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.12, pp.782-785, 2000-12-20 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 4

電子が発見されたのが百年前だから, 科学者が原子や分子の存在を実証的につかんだのも百年前である。更にその後誕生した量子力学とエレクトロニクスの助けを借りて, 20世紀の化学は大きく発展した。自然科学や社会の中での化学の重要性と役割は, 原子や分子の実体を知らなかった化学の祖ラヴォアジェーが考えていたものよりはるかに大きい。世間の人の化学に対する認識もここまで上げる必要がある。こういう見方で, 化学だけでなく, 20世紀の諸科学や技術の発展を評価することができる。

1 0 0 0 OA 物理量や単位の表記について(教科書の記述を考える 14)

- 著者

- 佐藤 直樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.9, pp.569-573, 1998-09-20 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

自然科学では量の関係を重んじる。その自然科学の柱の一本をなす化学でも, 物理量や単位などの表記はけっして枝葉末節の問題ではなく, ときには理解の本質に深く関わってくる。おもに「化学IB」の教科書をそんな目で見ると, どんどん使っていくべき国際単位系(SI)への対応が実質的にはほとんど図られていないように思える。ここはぜひ, 単位系の技術的な側面だけにとらわれることなく, むしろその思想や基礎概念について勘案しながら手直しを始める必要があろう。このように考える立場から広い議論が湧くことを期待して, 教科書中で目にとまった気になる表記や記述について, その具体例のいくつかを指摘したい。

1 0 0 0 OA 青色発光ダイオードの実現とノーベル賞 —窒化ガリウム単結晶の成長が鍵—

- 著者

- 竹田 美和

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.8, pp.362-367, 2019-08-20 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 11

非常に明るい白色光源は,青色発光ダイオード(青色LED)の青色光とそれによって励起された蛍光体の黄色光の合成による。青色LEDは窒化ガリウム(GaN)を主成分とする単結晶で作られているが,このGaNの高品質結晶の成長は困難を極めた。最大の問題は,サファイアを基板として用いざるを得なかったことである。サファイアとGaNは結晶形が同じで1000 °Cの高温でもアンモニアや水素雰囲気といった過酷な条件に耐えられる。しかし,両者の格子定数は大きく異なり,凹凸の激しい多結晶しかできなかった。これを解決したのが,窒化アルミニウム(AlN)低温緩衝層の導入であった。この上のGaNは初期には微結晶であるが,成長とともに隙間を埋めていき,全面を覆う平坦で方位の揃った単結晶となる。これが後に続くpn接合や青色LEDの始まりである。

1 0 0 0 OA 超音波を利用した水中の汚染物質分解と有価物質分離

- 著者

- 安田 啓司

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.8, pp.350-353, 2019-08-20 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 8

超音波によって,室温・大気圧で水中の汚染物質の分解,有価物質の分離をすることができる。汚染物質の分解は超音波キャビテーションに起因し,有機物質,高分子,病原菌などを熱やラジカルにより分解する。有価物質の分離では超音波霧化によりアルコール,界面活性剤,アミノ酸などを液滴中に濃縮する。本稿では,分解・分離のメカニズムと物質による挙動の違いについて概説する。

1 0 0 0 OA 改めたい化学用語

- 著者

- 坪村 宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.11, pp.782-783, 1999-11-20 (Released:2017-07-11)

1 0 0 0 OA いまさら聞けなかった「エントロピー」と「エンタルピー」

- 著者

- 永田 和宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.282-285, 2022-06-20 (Released:2023-06-01)

物質を構成する原子や分子は温度により多くの原子欠陥を生成する。この欠陥が増大すると固体から液体へ液体から気体に変態する。この物質の乱雑さの尺度がエントロピーである。この欠陥は外部からの熱の出入りにより変化する。この熱がエンタルピーであり,内部エネルギー変化と物質がする仕事に使われる。この熱で物質に流入するエントロピーより物質のエントロピー変化は常に大きい。その差はエントロピー生成といい,常に正で自然に起こる過程は不可逆である。エントロピー生成は熱や成分などの流れが生じると生成し非補償熱として散逸する。安定した定常状態ではエントロピー生成が極小であり,大きくなると他の定常状態に遷移することがある。

1 0 0 0 OA 微生物を利用した水の浄化技術

- 著者

- 寺田 昭彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.8, pp.400-403, 2022-08-20 (Released:2023-08-01)

- 参考文献数

- 8

地球環境には数百万種といわれる肉眼で観察することができない生物が1030オーダーの細胞数で存在する。我々の社会と同様に,様々な環境で雑多な微生物が相互作用しながら炭素・窒素をはじめとする元素循環に関わっている。このような微生物の潜在能力を最大に引き出すノウハウを集約しているのが水処理技術である。本講座では微生物のライフサイクル(生活環)とエネルギー獲得手段を紹介する。さらに,微生物の機能を利用する水処理技術の基本操作を,活性汚泥法と生物学的窒素除去を例として説明する。

1 0 0 0 OA 金属系超伝導体(ヘッドライン:超伝導材料)

- 著者

- 清水 克哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.222-225, 2009-05-20 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 5

超伝導とは?金属の電気抵抗が温度を下げるにつれ次第に小さくなりやがてゼロになってしまう,といってしまうとその本質からはなれてしまう。10の23乗個といった莫大な数の電子の集団はその瞬間に驚くべき秩序をみせる。約100年前に発見された超伝導はいまだに研究者を魅了し続ける。

1 0 0 0 OA 2.化学平衡の熱力学と平衡定数の表記

- 著者

- 山﨑 勝義

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.428-433, 2021-10-20 (Released:2022-10-01)

- 参考文献数

- 1

化学平衡や平衡定数を記述する上で,標準状態はきわめて重要である。本稿では,溶媒と溶質について,国際規準の標準状態に従って化学ポテンシャルを定式化し,正確な平衡定数の式を導出する。また,酸・塩基の電離定数,水のイオン積,溶解度積などの式に溶媒や固体の濃度を含めてしまう誤りが生じる原因を考察する。

1 0 0 0 OA 隕石有機物と化学進化(宇宙の化学)

- 著者

- 下山 晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.14-18, 2002-01-20 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 21

隕石の中でも炭素質隕石は太陽系の原始物質であり, 有機物を含んでいる。隕石アミノ酸が地球起源でなく, 非生物起源であり, このため宇宙起源であることはマーチソン隕石の分析から判明した。同様な結果は南極隕石のアミノ酸分析からも判明し, その種類や存在量, また, 隕石有機物としての特徴もこれらの隕石では共通していた。その後の分析ではジカルボン酸もアミノ酸と類似した特徴をもつことが判明した。隕石有機物の起源については, これまで原始太陽系星雲中や隕石母天体上での成因が提案され, 議論されてきた。近年のH, C, Nの安定同位体比の研究は, 異常に高い同位体比を隕石有機物が示すことから, 先太陽系(つまり星間)での生成が議論され, 起源と成因について新しい展開が見られる。さらに, 個別の同位体比測定が可能になり, 分子の生成経路に関しても考察が可能となった。さらになお, 隕石有機物の化学進化はアミノ酸や核酸の塩基などの生成まで進んだことを示しており, 地球に次いで生体関連有機物が存在する天体が存在することが判明した。

1 0 0 0 OA 尿素樹脂とフェノール樹脂を合成する(5分間デモ実験,実験の広場)

- 著者

- 高木 春光

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.24-25, 2015-01-20 (Released:2017-06-16)

1 0 0 0 OA 水素結合(<特集>化学の基本概念)

- 著者

- 坪井 正道

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.322-325, 1994-05-20 (Released:2017-07-11)

「はってはがしてまたはれる」これはポスト・イットという付箋紙の宣伝文句であるが, 水素結合は化学の世界でこれに似た挙動にあずかっている。生物が遺伝情報を保存し, 複写し, 発現する過程, われわれの舌が砂糖の甘味を感じるメカニズム, などに多かれ少なかれ水素結合が関与している。水素結合を切るのに必要なエネルギーは20kJ/mole程度にすぎない。これは化学結合の結合エネルギーに比べて圧倒的に低い。たとえば, 水分子H_2OのO-Hを切るエネルギー490kJ/moleの25分の1である。したがってこれは常温で温和な条件下で進行する反応に重要な役割をもつ。以下どんな所にどのような水素結合があるのか当たってみよう。

1 0 0 0 OA ポリエチレン —ガスからプラスチックを作る—

- 著者

- 伊東 章

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.252-253, 2018-05-20 (Released:2019-05-01)

- 参考文献数

- 2

ポリエチレン,ポリプロピレンは生活に欠かせないプラスチックの代表である。これらは炭化水素ガスのエチレン,プロピレンを原料とし,ガスから直接固体のプラスチックがつくられる。この重合反応は新しい触媒の開発で可能となった。ポリエチレンの製造方法の歴史と現在のプロセスを解説する。

1 0 0 0 OA 向流分配抽出法 : 溶媒抽出からクロマトグラフィーへ(分離・分析の化学)

- 著者

- 村上 雅彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.32-37, 2015-01-20 (Released:2017-06-16)

- 被引用文献数

- 1

向流分配抽出法は,溶媒抽出(液-液抽出)を多段階で行うことで,1回の抽出では達成できない高度な分離を可能とする方法である。この方法はCraig(クレイグ)抽出として知られ,クロマトグラフィー確立以前の当時には困難であったペプチド類などの生体関連分子の相互分離を可能とし,その後の生化学・生命科学の発展に大きく貢献した。現在では,一部の用途を除いてその座を各種クロマトグラフィーに譲った感があるものの,その原理と巧妙な具現化の手法は今なお興味深い上,クロマトグラフィーにおける分離を理解するための近似モデルとして有用である。加えて近年では,従来のクロマトグラフィーにはない本法の優れた特徴を,巧みな手法で活かした「向流クロマトグラフィー」として再び注目されつつある。本稿では,高校化学で学習する溶媒抽出の原理をCraig抽出に発展させ,クロマトグラフィーの原理との対応に触れるとともに,向流クロマトグラフィーの近年の発展について述べる。

1 0 0 0 OA 粘土鉱物の構造と化学

- 著者

- 山崎 淳司

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.9, pp.356-359, 2020-09-20 (Released:2021-09-01)

- 参考文献数

- 3

粘土鉱物は,基本的に天然に産する層状ケイ酸塩鉱物の一群であり,70種以上が知られている。その特徴的な結晶構造と,化学組成に起因する代表的な性質として,イオン・分子吸着性,溶媒中へ分散性と吸水による膨潤性,加熱変化および焼結性について紹介する。

- 著者

- 田村 真治 今中 信人

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.7, pp.376-377, 2011-07-20 (Released:2017-06-30)

電子ではなく,イオンが電気を運ぶ固体物質のことを固体電解質と呼び,固体電解質は現在,電池材料や化学センサのキーマテリアルとして注目を集めている。本稿では,固体電解質とは何か,また,その歴史および応用について極めて簡単に紹介する。