9 0 0 0 OA 歌唱時の身体感覚の解明:MRIによる発声器官の可視化と音響分析を中心とした試み

- 著者

- 羽石 英里 河原 英紀 岸本 宏子 竹本 浩典 細川 久美子 榊原 健一 新美 成二 萩原 かおり 齋藤 毅 藤村 靖 本多 清志 城本 修 北村 達也 八尋 久仁代 中巻 寛子 エリクソン ドナ

- 出版者

- 昭和音楽大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

歌手は自らの身体が楽器であるため、歌唱にかかわる諸器官の動きを視認することができない。本研究では、歌手の身体感覚と実際の現象との対応関係を検証することを目的として、歌手へのインタビューを行い、歌唱技術の要とされる横隔膜の動きを実時間での磁気共鳴画像法(MRI動画)を用いて可視化した。その結果、プロ歌手の制御された横隔膜の動きが観察され、その現象が歌手の主観的な身体感覚の説明とも一致することが明らかになった。また、声道や舌の形状、ヴィブラートにも歌唱技術を反映すると思われる特性がみられた。本研究で提案されたMRIによる撮像法と分析法は、歌唱技術を解明する上で有用な手段のひとつとなりうるであろう。

3 0 0 0 情報科学と物理学

- 著者

- 勝木 保次 関 英男 高橋 秀俊 藤村 靖 押田 勇雄

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.800-811, 1970-11-05

2 0 0 0 OA 情報科学と物理学

- 著者

- 勝木 保次 関 英男 高橋 秀俊 藤村 靖 押田 勇雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.800-811, 1970-11-05 (Released:2020-11-25)

2 0 0 0 OA 声道の音響特性

- 著者

- 藤村 靖

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.5-10, 1966-05-01 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 音素の功罪(<連載企画>音響学の温故知新)

- 著者

- 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.311-312, 2012-06-01 (Released:2017-06-02)

2 0 0 0 OA 状況に基づく日本語話しことばの研究と、日本語教育のための基礎資料の作成

- 著者

- 定延 利之 キャンベル ニック 森 庸子 エリクソン ドナ 金田 純平 坂井 康子 匂坂 芳典 朱 春躍 砂川 有里子 友定 賢治 林 良子 森山 卓郎 大和 知史 犬飼 隆 杉藤 美代子 藤村 靖

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2011-04-01

本プロジェクトは、書きことば研究に比べて立ち遅れの目立つ、日本語の話しことば(韻律を含む)の研究を進めるものである。「人物像」を重視した前研究(基盤A(H19-22))において、日本語の主な話し手像(発話キャラクタ)を分析したように、本プロジェクトでは日本語話しことばに見られる主な「状況」を考察し、「状況」に基づく話しことばの姿を分析する。特定の「状況」において「どのような立場の者が、どのような立場の者に対して、どのような発話の権利を持つのか」を明らかにし、それを活かした資料を作成する。

1 0 0 0 OA 言語学の最近の進展

- 著者

- 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.951, pp.2291-2305, 1967-12-01 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 20

1 0 0 0 同調アンプと磁気録音機の反復使用による母音合成について

- 著者

- 小橋 豊 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.24-32, 1955

A simple method for vowel synthesis was devised and was found to be useful in physical and phonetical research of speech sounds, especially when employed in combination with sound analysis. Essentially, the system is analogous to compound filter formed by connecting several single-tuned filters in tandem, except for the involvement of noise and distortion through the use of tape recording in the process. The actual method is as follows:A source signal, such as sawteeth, is fed into suitably tuned variable tuned-amplifier, and its output recorded. In the second process this recorded sound -"step I"-is reproduced and fed into the same amplifier, now tuned to a different frequency. The output-the "Step II"sound - is recorded in its turn simultaneously. A similar process is repeated several times. The limits of this method in playing the role of compound filter, the complex frequency characteristics of which can be changed at will, are discussed. An example of the actual stages of formation of Japanese five vowels as they are formulated out of the original sawteeth is illustrated by spectra which are seen to change by steps. The tones were made by cut and try, monitoring them in each step, and trying to obtain the optimum effect. They were analysed afterwards by the sectioner of Sonagraph. The data of tunings settled empirically in this manner are given and a description is made of some of authors' experiences in making vowel sounds by this method. The formant peak positions used coincide generally with those of natural vowels, as analysed by several investigators in this country. One exception is the formant of the Japanese "u"sound, which is reported by some authors as being located at about 1-kc. This peak, appearance of which is largely dependent on individual pronunciations, and which the authors could not add in this synthesis experiment without contaminating the vowel quality, has been found a'so in some spectra of natural vowel sounds analysed by the present authors, and one instructive example is shown. The authors suspect that this discrepancy might have been due to the impossibility of adding a very sharp and yet small peak, with the method in its present form. The vowel quality of the Japanese "u" sound varies very widely, however, depending on individual pronunciators and on other factors, and the sound without the 1-kc peak appears quite natural to the ear as the one with the peak. As source vibration employed in simulating the vocal chords, wave forms other than sawteeth were also used, one example being the sound of a viola picked up by microphone. The artificial vowel sound s composed by the use of this source appeared to be very natural when heard as human voice. The authors believe that this happy result is attributable chiefly to the fluctuating nature of the viola sounds. In this connection, sonagrams of the vowel sounds transfigured from the sawteeth and viola sources are illustrated in comparison with those of natural sounds, togethor with their section patterns. The authors also suggest the possibility that components of noise , contained to an extent in the viola sounds affect the quality of the resultant limitated voice to some degree to help in making the latter approach the natural human voice. A sonagram and section patterns of "raw" viola sounds with pith inflexions are also given.

1 0 0 0 OA Dependencyその他について近角聰信氏へ

- 著者

- 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.10, pp.666-668, 1963-10-05 (Released:2021-02-24)

1 0 0 0 OA 歌唱における声の調節

- 著者

- 平野 実 宮原 卓也 宮城 平 国武 博道 永嶋 俊郎 松下 英明 前山 忠嗣 讃井 憲威 川崎 洋 野副 功 広瀬 肇 桐谷 滋 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.7, pp.1189-1201, 1971-07-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 1

研究目的: 歌唱に際して声区, ピッチ, 声の強さなどがどの様にして調節されているかを, 一流の声楽家について明らかにし, 発声法の訓練, 指導に資するとともに, 音声調節のメカニズムの解明にも寄与することを目的とした.研究方法: 本邦第一級のテノールとして活躍中の一声楽家を対象として, 種々の発声中の喉頭筋々電図記録, 呼気流率測定, 声帯振動の高速度映画撮影を行っ.研究成績および結論: 1. 声区は声帯筋によつて第一義的に調節される. 声帯筋はheavy registerでは強く収縮するが, light registerではほとんど収縮しない. 従つて, heavy registerでは声帯が厚く, 粘膜波動は著明で, 開放時間率が小さく, 開閉速度率は大きい. 呼気流率は一般にlight registerで大きい.2. ピッチの調節機構は声区によつて異なり, 前筋, 側筋, 声帯筋の関与はheavy registerで顕著である. 呼気流率の関与は何れの声区においても認められなかった.3. heavy registerでは声帯筋と呼気流率が声の強さの調節に関与する. light registerでは声帯筋は関与せず, 呼気流率と声の強さの関係が極めて緊密である.4. 声の調節機構はstaticなものではなく, 前後の発声情況によつて変化するdynamicなものである.

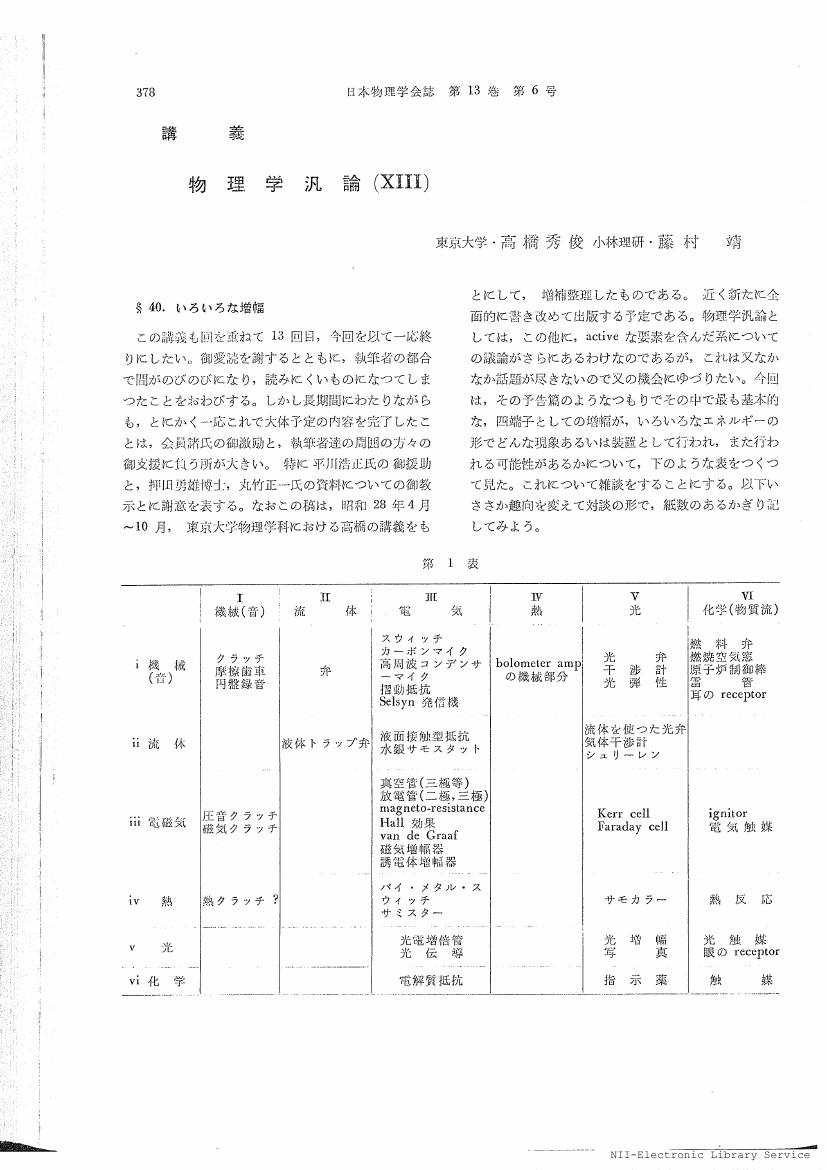

1 0 0 0 OA 物理学汎論(XIII)

- 著者

- 高橋 秀俊 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.378-385, 1958-06-05 (Released:2008-04-14)

1 0 0 0 OA 「歌う声」をめぐる学際的研究

- 著者

- 岸本 宏子 羽石 英里 ERICKSON Donna エリクソン ドナ 細川 久美子 鈴木 とも恵 河原 英紀 竹本 浩典 榊原 健一 藤村 靖 新美 成二 本多 清志 中巻 寛子 長木 誠司 八尋 久仁代

- 出版者

- 昭和音楽大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2010

音楽学の学際的な研究の試みとしてとりあげた「ソプラノの声の特性」の研究は、音声学、音響学、物理学、医学、声楽演奏、声楽指導、音楽学、音楽療法等の関係分野それぞれに、有益な収穫をもたらした。しかしそれにも増す成果は、研究の進行と共に個々の分野内の研究成果の枠を超えて、「学際的研究」としての総合的な研究への興味が高まって来た。そして、新たな研究代表者の下、本研究の成果を礎とした新たな研究へと発展的に継承されることである(基盤研究C25370117「歌唱時の身体感覚の解明:MRIによる発声器官の可視化と音響分析を中心とした試み」)。

1 0 0 0 音声分析序説 : 弁別的特徴とその関連量

- 著者

- Roman Jakobson C. Gunnar M. Fant Morris Halle著 竹林滋 藤村靖訳

- 出版者

- 研究社

- 巻号頁・発行日

- 1965

1 0 0 0 物理學汎論(I)

- 著者

- 高橋 秀俊 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.5, pp.326-331, 1954-10-25