1 0 0 0 急性低音障害型感音難聴の予後について

- 著者

- 山岨 達也 菊地 茂 八木 昌人 菅沢 正 原田 勇彦

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.41-50, 1992

- 被引用文献数

- 18 1

We studied 50 patients with acute low-tone sensorineural hearing loss (ALHL) who were examined at the Department of Otolaryngology, University of Tokyo, and followed up for 18 months or more. We investigated the prognosis of hearing loss within 3 months after onset, rate of recurrence during long-term follow-up, interval between the first and the second episodes of hearing loss or between onset and the time when the diagnosis of Meniere's disease was made, and factors affecting prognosis.<br>The results were as follows.<br>1. Within the initial 3 months of follow-up, hearing loss continued to fluctuate in 5 patients. In the remaining 45, hearing returned to normal in 34, improved without returning to normal in 6, showed no marked change in 4, and became worse in one.<br>2. In long-term follow-up, the recurrence of hearing loss without vertigo occurred in 16 patients, and 5 others were eventually diagnosed as having Meniere's disease. The average interval between the first and second episodes of hearing loss was 9.2 months, and the diagnosis of Meniere's desease was made an average of 27 months after onset.<br>3. Recurrence was not significantly related to the initial prognosis of hearing loss.<br>4. Within the initial 3 months of follow-up, the prognosis of hearing loss was significantly better in patients whose hearing loss at 1kHz was within 20dB, and tended to be better in females and in patients attending within one week of onset. Long-term follow-up showed that the rate of recurrence was significantly lower in patients aged 40 years or more, and tended to be lower in patients who visited the hospital within one week of onset or whose hearing loss at 1kHz was within 20dB.<br>5. There were no significant differences between patients with single and recurrent attacks with respect to sex, subjective symptoms, and results of the glycerol test and electrocochleography.<br>ALHL tends to recur without any relationship to the initial prognosis of hearing loss. Since it is still difficult to predict whether or not hearing loss will recur, long-term follow-up is necessary even in patients with good initial prognosis.

1 0 0 0 :―その病態生理と臨床診断学的意義―

- 著者

- 坂田 英治 李 汝培 栄木 恭男 和田 昌士

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.7, pp.764-782, 1972

目的<br>中枢神経系,とくに天幕下領域や間脳における各種の疾患において,眼球運動の性状を精細に分栃し,検討することが診断上有力な役割を果すことが少なくない.<br>しかし乍ら従来は,このうち眼振にたいしては臨床家の注意は高まりつつあるが,眼振以外の自発性の異常眼運動については殆んど関心が普Eわれていない.<br>われわれは過去2年間に亘り,この問題に注目し研究をつづけてきたが,その病巣局在診断的意義と病態生理の一端を明らかにし得たのでご批判を乞う.<br>症例ならびに検査方法<br>病理解剖や手術•さらに精細な神経学的検索によつて診断を下し,しかもこの現象をみとめた症例101例を対象とした.<br>眼運動の記録は,電気的な記録法によつては不可能な注視痙攣や輻輳痙撃は映画に撮影し,その他にENGを用いた.<br>時定数3秒(原波形)ならびに0.03秒(微分波形)として,水平ならびに垂直誘導をおこなつた.EMGの混入やEEGの混入をこの現象と誤認しないよう,これらの同時記録もおこなつた.<br>結果<br>非眼振性•自発性の異常眼運動を1)調整困難性眼運動(a:固視振動,b:追越または低越性振動,c:羽攣性振動),2)間代性眼運動(a:電光運動,b:視性ミオクロニー),3)緊張性上眼運動(a:注視厘攣,b:輻輳痙攣)に分類し,整理•整頓した.<br>第1群はそれぞれ,17例,12例,27例においてみとめたが,おもに小脳疾患である.<br>第2群はまた,それぞれ23例,9例でみとめたが脳幹を中心とする錐体外路系障害例である.<br>第3群はまた,それぞれ7例,6例であり,上部脳幹を中心とする錐体外路系障害例においてみとめた.<br>この現象の病態生理学についても考察を加えた.

1 0 0 0 OA 頸部リンパ節結核9症例の検討

- 著者

- 松本 吉史 小柏 靖直 甲能 直幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.3, pp.184-190, 2014-03-20 (Released:2014-04-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

日本人の結核罹患率は人口10万人対21.0 (2010年) であり, 先進国と比較すると高く, 結核の中等度蔓延国といえる. また, 全結核症中における頸部リンパ節結核などの肺外結核症の比率は上昇傾向にある. 耳鼻咽喉科領域の結核症, 特に頸部リンパ節結核は肺外結核の中で胸膜炎の次に多い. 耳鼻咽喉科医が肺外結核症を診断する機会は決してまれではなく, 多彩な臨床像を呈することから診断に苦慮することも多い. そこで今回われわれは, 当科で経験した頸部リンパ節結核9例について, 診断に至るまでの臨床経過を詳細に検討し文献的な考察を加えた. 頸部リンパ節結核の9例の画像所見では膿瘍型が5例, 腫脹型が4例で認められた. クオンティフェロンを施行した4例に関しては全例で陽性であった. 9例中8例に穿刺吸引細胞診が施行され, 半数の4例に類上皮細胞がみられた. 結核症は多彩な臨床像を呈することがあるため, 非定型的な所見をみた場合にはまず本症を疑うことが重要である. 周囲への感染拡大を防止する観点から, 胃液や喀痰の培養検査やPCR, クオンティフェロン検査により周囲への拡散のリスクを十分に評価した上で超音波ガイド下の穿刺吸引細胞診を行い, 診断に難渋する場合にはリンパ節の開放生検を考慮することが重要である.

- 著者

- 大森 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.10, pp.1154-1158, 2013-10-20 (Released:2013-11-26)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 小池 忍 久 育男 馬場 均 貝木 信尚 宇野 敏行 村上 泰

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.518-518, 1998

1 0 0 0 顎関節拘縮を来した慢性側頭骨炎の1例

- 著者

- 仁保 正和 木村 繁

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.668-677, 1971

いわゆる慢性中耳炎の病態は,中耳腔の炎症が含気蜂巣腔を経,或いは骨質のHavers管,骨髄腔を経てリンパ行性に全側頭骨に及ぶものであつて,病変は含気蜂巣被覆組織のみならず骨組織にも認められる.即ち側頭骨炎である.従つて慢性側頭骨炎を手術する場合にはその完全治癒を望むならば全側頭骨の全病巣を徹底的に除かねばならない.<br>最近我々は興味ある慢性側頭骨炎の1例に,仁保正次によつて創られた側頭骨炎根治手術を施行し治癒せしめることができたので,ここに報告する.<br>症例,24才,女子.生来健康であつた.昭和44年6月3日右耳の激痛が起つたが,当日バレーの試合に出場した.翌日某耳鼻科で鼓膜切開,抗生物質投与を受けたが,激痛は全く去らず,9月末迄とにかく頭が痛く寝たきりであつた.この間発病1ヶ月後にほとんど聾と言われ,4ヶ月後に顎関節拘縮が明らかとなつている.昭和44年12月13日,右難聴,耳鳴,右顎関節運動障害及び鈍痛等を主訴として来院した.初診時右外耳道前壁にゆるやかな骨性膨隆があり,鼓膜後半部の所見は軽度発赤肥厚,弛緩部膨隆,槌骨柄直立であり,レ線学的に慢性側頭骨炎及び右顎関節拘縮が証明された,右殆んど聾,完全半規管機能麻痺も証明された.第8脳神経以外の脳神経に異常は認められなかつた.<br>慢性側頭骨炎の診断の下に側頭骨炎根治手術を施行した.乳突部,鱗部及び錐体部蜂巣の発育は極めて良く,乳突部各蜂巣には何れも黄色粘稠膿汁,暗黒色の肉芽が充満し,含気蜂巣被覆組織は強い浮腫性肥厚を示し,骨は脆弱であつた.迷路周囲の錐体蜂巣開口部の発育も良く同様膿汁の貯溜が認められた.しかし鼓室,耳管,錐体尖蜂巣には淡紅色の肉芽が充満していたが,膿汁は全く認められなかつた.耳小骨は何れも肉芽の中で離断され,肉芽と共に簡単に除かれた.<br>病理組織学的に骨病変の最も強い部は外耳道後壁で破骨細胞が至る所に認められ,軟部組織の病変の最も強い部は頬骨蜂巣及び上鼓室であり,乳突部の他部位は何れも中等度の病変であつた.外耳道前壁上皮下組織に膿瘍形成が認められ,鼓室及び錐体部の肉芽も高度の慢性炎症或いは急性増悪像の混つた所見であつた.<br>以上の手術及び病理組織学的所見より,迷路炎及び頬骨蜂巣,上鼓室,外耳道前壁骨,下鼓室,耳管,中頭蓋窩底等の病変が顎関節周囲組織に波及し,顎関節拘縮に至つたことは明白となつた.術後,耳鳴,頭重感,頸肩部の強い凝り,開口障害は軽快し,6ヶ月後には顎関節運動は正常に復した.本症例の顎関節周囲炎の発生機序は骨質のHavers管,骨髄腔を経る感染経路を知らねば理解できず,更に側頭骨炎の概念により側頭骨の全病巣を除去しなかつたならば,本症例を治癒せしめることはできなかつたであろう.

1 0 0 0 OA iPS細胞研究の進展

- 著者

- 司会: 八木 聰明 演者: 山中 伸弥

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.4, pp.261-261, 2011 (Released:2011-08-11)

1 0 0 0 OA 外来でできる嚥下リハビリテーション

- 著者

- 大前 由紀雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.2, pp.124-125, 2012 (Released:2012-04-01)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 聴覚疲労に関する研究

- 著者

- 久我 堯

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.733-742, 1971-04-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 25

研究目的Reger and Lierle (1954) が刺激音及び検査音が1000Hz純音において音圧20db (SL) 及び80db (SL) で60秒間刺激した場合, 刺激音圧20db (SL) のTTSが80db (SL) のそれよりも大きいという事実を発表し, このことに関しては耳小骨筋の反射性収縮がある程度関与しているのではなかろうかといわれてきた. そこで音刺激に対する耳小骨筋反射収縮とTTSとの関係をさらに検討するために本実験を試みた.実験方法2台の特別に工夫をこらされたBékésy type audiometersを使用し, 刺激音及び検査音を1000Hzとして刺激音圧20db~80db (SL) で刺激時間が10秒~60秒にてTTSを次の対象群について測定した.1) 正常者群2) 耳介筋を随意的に収縮しうる群3) 顔面神経麻痺患者群実験結果1) 音圧20db (SL) ~80db (SL) の比較的弱ないし中等度刺激を10秒~60秒間作用させた場合, TTSの大きさは刺激音圧とは逆比例的に減少する傾向を示した.2) Regerのいう一見奇異な現象は, 刺激時間20秒附近より現われ初め, 60秒において著明であった.3) 刺激音圧20db (SL) の場合, 耳介筋収縮時のTTSは, 非収縮時のそれよりも小さい.4) 顔面神経麻痺患者症例においては, 刺激音圧80db (SL) のTTSの大きさは正常耳のそれよりも大きい.5) アブミ骨筋の音響性反射収縮は, 聴覚疲労に対して防禦的作用を呈する.

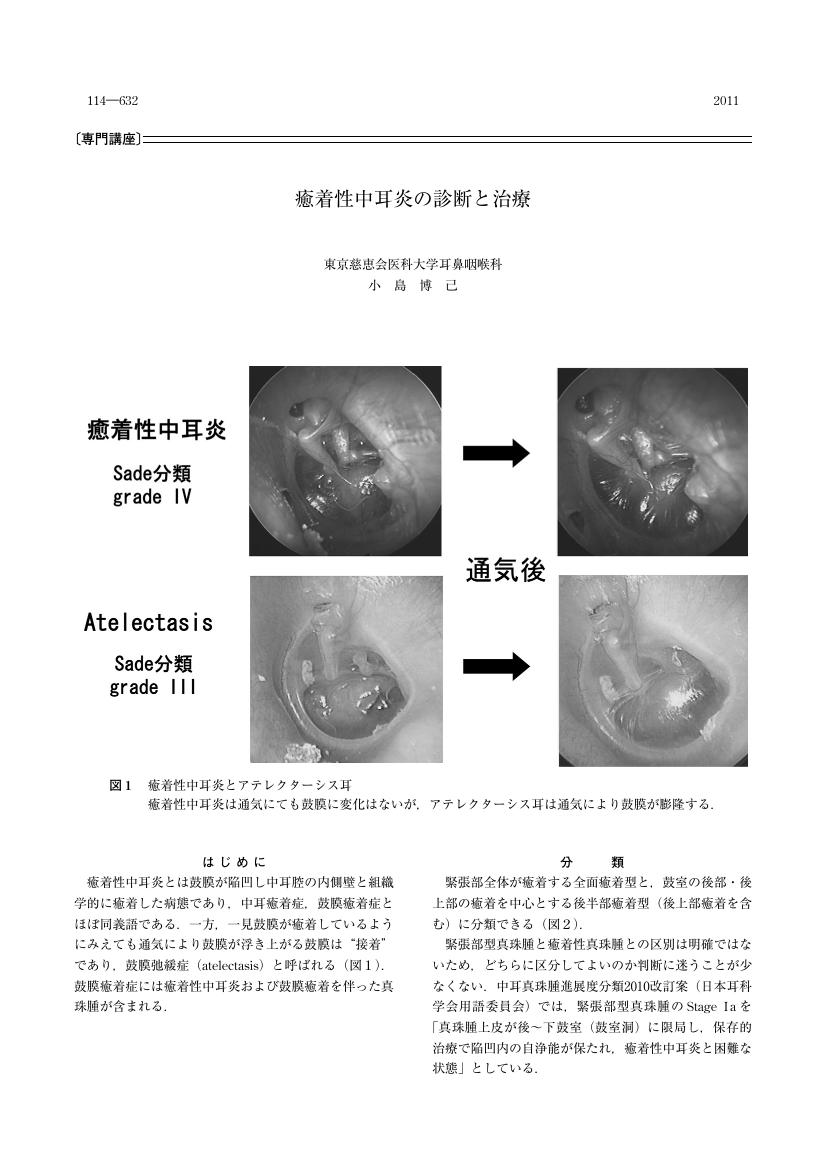

1 0 0 0 OA 癒着性中耳炎の診断と治療

- 著者

- 小島 博己

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.7, pp.632-635, 2011 (Released:2011-09-10)

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 慢性副鼻腔炎に対するペニシリン陰圧煙霧療法の研究

- 著者

- 坂倉 光藏

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.346-356_1, 1953

- 著者

- 岩崎 幸司 小野 勇 海老原 敏

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.12, pp.2047-2054, 1989

- 被引用文献数

- 12 8

A total of 27 cases of salivary gland adenocarcinomas were studied from clinicopathological view point. Adenocarcinomas of the salivary gland were microscopically subclassified into 3 groups according to Luna's classification : Salivary duct carcinomas histologically resembled the ductal carcinoma of the breast, displayed nuclear atypia and had poorer prognosis than the other subclasses of salivary gland adenocarcinomas. Terminal duct carcinomas lacked in nuclear atypia and displayed a variety of growth patterns, including papillary, cribriform, tubular, and solid. Some terminal duct carcinomas showed prominent mucin-production. Epithelial-myoepithelial carcinomas had clear cytoplasms and exuberant glycogen.<br>In addition to the clinicopathological study, nuclear areas of the tumor cells were measured in each of the 27 salivary gland adenocarcinomas, and mean nuclear area (MMA) and standard deviation (SD) were calculated. The group with more than 50 um2 of MNA had poorer prognosis than the group with 50 um2 or less of MNA, and the group with more than 13 um2 of SD had poorer prognosis than the group with 13 um' or less of SD.<br>Finally, immunohistochemical study was performed against various markers including keratin, epithelial membrane antigen, lactoferrin, S-100 protein, CEA, etc., using the Avidin-biotin-peroxe idase complex method. Lactoferrin was present in most of the salivary duct carcinomas, on the other hand, S-100 protein was detected in all of the five cases of the terminal duct carcinoma investigated. But immunohistochemical study is not especially useful in distinguishing subclasses of salivary gland adenocarcinomas or investigating the origin of tumor cells.

- 著者

- 久保田 彰 古川 まどか 藤田 芳史 八木 宏章

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.3, pp.101-109, 2010

- 被引用文献数

- 2 3

根治切除可能な進行頭頸部扁平上皮癌に対する化学放射線同時併用療法 (CRT) の毒性および効果に関連する因子を検討した. stage IIIとIVの115例に対する放射線の中央値は66Gy (58-70) で, 化学療法は5FUの1,000mg/m<SUP>2</SUP> を4日間の持続点滴とcisplatinの60mg/m<SUP>2</SUP> の2コース同時併用を行った. grade 3以上の粘膜炎はN0が13%でN1-2は59%と有意差を認めた. 治療の完遂率はN0が87%, N1-2が82%で有意差はなかった. 経過観察期間の中央値は42カ月 (5.8-91) で3年生存率 (OS) は66%, 3年progression free survival率 (PFS) は55%であった. OSで有意差を認めたのはstage IIIの86%とIVの57%, T0-2の78%とT3-4の62%, N0-1の83%とN2の53%, adjuvant chemotherapy (nedaplatin/UFT) ありの77%となしの50%, 舌の33%と中咽頭の77%であった. PFSで有意差を認めたのは, T0-2の72%とT3-4の49%, CRの77%とPRの53%, 舌の22%と下咽頭の58%, 中咽頭の66%, 喉頭の53%であった. 多変量解析ではT3-4, N2, adjuvantなし, 舌がOS, PFSと有意に関連する独立した危険因子であった. 根治切除可能な進行頭頸部扁平上皮癌のCRTは有用である. adjuvant chemotherapyの追加でCRTの治療成績をさらに向上する可能性があるが, 舌癌は不良で他の治療を検討する必要がある.

1 0 0 0 各種動物の線毛運動様式および線毛装置の微細構造に関する比較研究

- 著者

- 吉浦 禎二

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.10, pp.1662-1673, 1970

我耳鼻咽喉科領域における上気道粘膜はその殆んどが線毛上皮細胞によって被覆され, その線毛運動により, 気道内の異物, 細菌等を常に除去せんとする重要な役割を演じている. 一方他の動物においては, 運動・栄養・循環・生殖等, 種によりそれぞれ異った機能を発揮している.<BR>形態学的には近年電子顕微鏡の発達にともないその微細構造は次第に解明されているが機能的観点から線毛の収縮および協調運動の機構などについては未解決の点が多く残されている.<BR>従って私は上気道粘膜の病態生理特に線毛運動機構に関して, 原生動物からる脊椎動物にいたる8種の動物の線毛運動様式と線毛装置の微細構造との関係を比較検討することにより, 形態と機能との間の関連性を追求することを目的として本研究を企図した.<BR>研究方法として, 線毛協調運動様式の観察には, 位相差顕微鏡下に16ミリcinecameraを使用し高速度撮影し, 線毛装置の微細構造はJEM-T5型電子顕微鏡下に観察しそれぞれ比較検討した.<BR>固有線毛の内部構造には殆んど差違は認められず, いわゆる「9+2」patternを示した. しかしながらbasal bodyおよびrootletには形態学的に著しい差違が認められた. すなわちbasal bodyに関してゾウリムシ, ナミウズムシにおいては線毛長軸に対して対称性であり線毛運動が可転性を有することから, このような形態は必要なことと思われた. その他の動物においては非対称性が明らかでeffective strokeの方向に屈曲していた. さらにbasal footが常にrecovery strokeの側に突出しているのが認められた. 一方rootletは様々な方向に走り且つこれを欠くものもあり単なる支持組織に過ぎないとの説を認める. basal footは隣接するbasal bodyとは結合していず, その外にbasal body間を結合する何物も見出し得なかった.<BR>以上のことから個々の線毛のkinetic centerはbasal bodyにあると考察したがmetachronalな協調運動を支配するものあるいはその伝播径路を解明することは困難であった.

1 0 0 0 OA 臨床に役立つ局所解剖

- 著者

- 岩田 重信

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.11, pp.1794-1797, 1991-11-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 臨床に役立つ局所解剖 喉頭の血管神経支配:喉頭の血管神経支配

- 著者

- 岩田 重信

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.11, pp.1794-1797, 1991

- 著者

- 姜 学鈞 梅村 和夫

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.11, pp.1926-1932,2015, 1993

- 被引用文献数

- 2

光増感反応を利用して, ラットの前下小脳動脈 (AICA) 血栓形成による長期観察可能な内耳虚血モデルを作成し, 内耳循環障害が内耳の機能と形態に及ぼす影響を検討した. AICAに血栓形成後の蝸牛血流値は30.8±3.4% (平均値±SE) で, AICA閉塞時及び24時間後にABRに変化があったのは96%であった. そのうち平衡障害症状 (自発眼振または姿勢異常) を伴ったのは77%であった. 短時間内に血流が再開しない場合には, 内耳の広範な細胞の変性と消失が認められた. 平衡障害と前庭・三半規管の組織障害とは相関しなかったが, かなりの機能代償があるものと考えられた. このモデルは内耳虚血の機能と形態学的な研究に有用であると思われた.

1 0 0 0 顔面神経麻痺程度の判定基準に関する研究

1 0 0 0 NICU退院後に発症した聴力障害

- 著者

- 川城 信子 土橋 信明 荒木 昭夫 古賀 慶次郎 河野 寿夫 伊藤 裕司

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.6, pp.1056-1061, 1994

- 被引用文献数

- 14 1

NICU退院時のABRが正常であり,その後難聴と判明した症例10症例について検討した.退院時のABRが正常であったので難聴に気付いた時期が遅れた.難聴は生後10カ月から3歳3カ月で判明した.難聴の程度は90dB以上の高度難聴が6例,低音部の聴力が残存し,高音漸傾型の高度難聴が3例,60dBの高音漸傾型で中等度難聴が1例であった.<br>全例が周産期に重症の呼吸婚環障害があり,全例が挿管し人工呼吸の呼吸管理を行っていた.原因疾患としてPPHNの状態が10例中8例に認められた.これはPPHN25例中の8例,32%に難聴が発生したことになる.人工呼吸管理症例166例中12例,7.2%に難聴の発生があった.ECMOを使用した症例が6例あり,ECMO使用例8例の75%に難聴が発生したことになる.難聴の原因として人工呼吸管理方法に問題があるのかもしれない.また,アミノグリコシド系の薬剤,フロセマイド利尿剤も全例に使用されており,これらの薬剤の使用も否定できない.ABRが正常であっても安心してはならず,重症の呼吸困難症例では聴力についての観察が必要であり,6カ月および1歳前後にはABRによる聴力のスクリーニングが必要であることが判明した.

1 0 0 0 咽喉頭部異常感症における卵胞, 黄体, 性腺刺激ホルモン

- 著者

- 三宅 弘

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.876-883, 1969

咽喉頭部異常感を有する女性患者では, その異常感が更年期障害によるか否かを明らかにするため先づ996名の患者の統計的観察を行なつた. その結果は, 更年期ばかりでなく, 更に若年の, 30才以後の女性にも異常感患者が多いことを知り, またmenopauseを過ぎた患者について異常感の発生とmenopauseが一致したかどうかを調べて僅か15%のものに一致を認めた. しかしその中には単なる偶然の一致によるものも含まれているであろうから, 咽喉頭異常感と更年期とは余り関係が無さそうと先づ考えた.<BR>そこで次に咽喉頭異常感患者の尿中のestrogen, pregnanediol, gonadotropinの量を測定して, 更年期との関係の有無を確実にしようとした. そしてその測定結果に見出された特徴の一つには尿中のgonadotropinの低下があつた. この現象は更年期のホルモン異常とは全く相反する現象であるので, 咽喉頭異常感は更年期とほとんど関係がないだろうと判断した.<BR>而してこのgonadotropinの低下は咽喉頭異常感の原因となりうるものと考える. 何故ならば, 一般的に立つて, ホルモン異常は多くの臨床的症状を呈するのが普通であり, 同時にpsychoneurosisやvegetative Stigmataを伴うものであるから. 而してこのgonadotrpin量の低下の原因としては, estrogenの濃度の上昇や, 視床下部のneurosecreetionの異常や, 下垂体前葉機能障害が考えられるが, emotionが形成されるlimbic syatemからの影響も見逃すことは出来ない.<BR>以上の諸成績から私は結論的に, 咽喉頭異常感は更年期とは直接関係がないが, 尿中ホルモンに異常があることから, 咽喉頭部異常感の治療には, 局所的治療, 自律神経系に対する治療や, tranquilizerなどのほか, ホルモン療法も必要だと主張した.