1 0 0 0 OA 翼口蓋窩・側頭下窩病変に対する経鼻的アプローチ

- 著者

- 中川 隆之

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.8, pp.1098-1099, 2017-08-20 (Released:2017-09-20)

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 味覚障害の新しい知見~診断から治療まで~

- 著者

- 司会:小林 一女 演者:西田 幸平 田中 真琴

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.4, pp.482-484, 2018-04-20 (Released:2018-05-16)

1 0 0 0 OA 撤回:小児専門病院耳鼻咽喉科における小児めまいの臨床統計

- 著者

- 五島 史行 鈴木 法臣 原 真理子 土橋 奈々 守本 倫子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.3, pp.285, 2017-03-20 (Released:2017-04-19)

掲載号:118巻7号,860-866頁参考文献にしたがって5歳以上と5歳未満の2群に分けて解析せねばならないところを誤って7歳未満と7歳以上に分けて解析したため,上記論文を取り下げたい旨の申請が著者からあり,これを承認した.

1 0 0 0 OA 初期の耳科喉頭科診療について

- 著者

- 木村 繁 飯塚 啓介

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.10sokai, pp.1623-1623, 1990-10-20 (Released:2008-03-19)

1 0 0 0 OA 静岡県富士地区における学童の大気汚染影響調査

- 著者

- 島田 哲男 飯泉 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.72-79, 1974-01-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

静岡県富士市元吉原地区は,昭和44年度,SO2濃度が年平均0.075ppmが記録され,大気汚染が極めて高度である事が考え.られた.又同市は,クラフトパルプ製造工程中に:放出される臭気(ジメチルサルファイド,硫化水素,メチルメルカプタン等)により地域住罠の悪莫公害を受ける影響も憂慮された.我々は,昭和45年,昭和46年の2年間にわたり,富士市内で最も大気汚染の影響をうけていると考えられる地区の小学校児童を選び,周辺の比較的大気汚染の影響が少いと考えられる富士宮市内の小学校児童を対象として,鼻症状に関するアンケート用紙,及び鼻鏡検査から,学童の鼻副鼻腔疾患の頻度を調べ,汚染校と対象校に差があるか,どうかを検討した.さらに,絶えず悪臭にさらされている学童の嗅覚閾値は,対象地正の学童にくらべ,差があるのか否かも合せ検討した.なお,嗅覚閾値検査は,嗅覚斑会議で定めた10種基準臭の内,3種を用い,汚染,対象,両校とも全く臨床的に正常と考えられる児童を選び行った.結累:(1)慢性副鼻腔炎を有する児童は,対象校に比し,汚染校に高率であつたが,推計学的には有意差はなかつた.(2)慢性鼻炎を有する児童は,汚染校にやや高率であるが,推計学的には有意差はなかつた,(3)アレルギー性鼻炎を有する児童は,汚染校に高率であるが推計学的には有意差はなかつた.しかし,汚染の程度が最も高度である一校についてのみ検討すると,極めて高率であり,対象校にくらべ,推計学的にも有意差をみとめた.(4)3種基準嗅検査の内,2種の検査についてまで,汚染校児童は対象校児童にくらべ,嗅覚閾値低下の傾向を認め,嗅覚過敏状態にある事を認めた.

1 0 0 0 OA ヒト下鼻甲介における α および β アドレナリン受容体の免疫組織学的局在

- 著者

- 白崎 英明 金泉 悦子 氷見 徹夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.1, pp.70-71, 2017-01-20 (Released:2017-02-10)

1 0 0 0 OA 甲状腺分化癌の統計と予後因子の検討

- 著者

- 立川 拓也 熊澤 博文 京本 良一 湯川 尚哉 山下 敏夫 西川 光重

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.2, pp.157-164, 2001-02-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 4 8

1984年から1998年の15年間に関西医科大学耳鼻咽喉科において手術を施行した甲状腺分化癌を対象に統計学的観察と予後因子の検討を行った.対象症例は乳頭癌177症例, 瀘胞癌50症例, 男性45名, 女性182名, 年齢は13歳から89歳であった.年度別症例数から甲状腺腫瘍症例の増加, 特に乳頭癌の増加が確認された. 一方瀘胞癌の症例数の増加傾向は見られなかった.年齢分布として乳頭癌は40代から60代にpeakを認め, 瀘胞癌は50代にpeakが認められた.原発巣切除に関して, 乳頭癌はT因子が大きくなるにつれ, より広い原発巣切除が行われていたが, 瀘胞癌は術前, 術中に確定診断がつきにくいためか, 峡葉切除術が大部分 (70%) を占めていた.リンパ節郭清に関して, 乳頭癌症例はTが大きくなるに従い, より広い範囲の郭清術が施行されていた. 一方瀘胞癌症例は原発巣切除と同様確定診断がつきにくいためか, リンパ節郭清は70%がD1領域郭清であった.局所再発が22症例, 遠隔転移が6例に認められた. 局所再発22症例中手術で14例がsalvageできた.死亡症例は17症例に認められ, 乳頭癌12症例 (原病死は11症例), 瀘胞癌5症例 (原病死は2症例) であった. 原病死13症例の中でT4症例が10例, T3症例が3例, Nla症例が3例, Nlb症例が8例を占めていた. 死亡症例に関してはやはり進行症例が多かった.予後因子としてT, N, M, 年齢, 性別を対象として検討した. 乳頭癌の予後因子は被膜外浸潤, 遠隔転移, 年齢であり, 瀘胞癌の予後因子は遠隔転移であった.乳頭癌の5年生存率は93.0%, 10年生存率は88.8%であった. また瀘胞癌の5年, 10年生存率は93.5%であった.今回は分子生物学的検討, 癌遺伝子の検討は行わなかったが, T1N0乳頭癌症例で頸部再発を認めたことから今後はこれらの検討も必要と考えられる.

1 0 0 0 OA 鼻出血症例の再出血リスクの検討

- 著者

- 藤 さやか 平井 美紗都 茂原 暁子 中井 貴世子 折田 頼尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.8, pp.1117-1126, 2016-08-20 (Released:2016-09-08)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4

2006年から2013年までに鼻出血を主訴とし当科で加療した1,096件 (923人) を対象とした. 男性628件 (57.3%), 女性468件 (42.7%) で, 平均年齢は58.3歳 (1~98歳) であった. 出血部位はキーゼルバッハ567件 (51.7%), 出血なし288件 (26.3%), 出血点不明93件 (8.5%) と続いた. 初診時に行った止血法は, 電気焼灼47.1%, 経過観察24.0%, 局所止血剤20.6%で, 鼻中隔出血に対しては主に電気焼灼を行い, 鼻中隔以外の出血にはガーゼパッキングや局所止血剤が多く用いられていた. 1,096件中, 入院対応とした群は66件 (6.0%) であり, うち再出血あり群19件, なし群47件で, 帰宅対応とした1,030件 (94.0%) のうち, 再出血あり群116件, なし群914件であった. 入院群では, 出血点不明や鼻中隔以外からの出血が多く, 主にガーゼパッキングで止血し, 高血圧や心疾患既往, 抗血小板薬の内服歴, 前医での処置を受けた症例が有意に多かった. 名義ロジスティック回帰分析による初診時点での再出血リスク因子は, 出血点が上鼻道・中鼻道・不明な症例, 高血圧の既往, ガーゼパッキングが有意なリスク因子であった. 中でもガーゼパッキングを行わざるを得なかった症例は電気焼灼よりも約4倍再出血を来しやすく, 出血点を同定しピンポイントで止血処置を行うことが重要と考えられた.

1 0 0 0 OA 鼻出血の統計的観察

- 著者

- 村田 志朗 前坂 明男 宮崎 為夫 木下 弘治 北川 和久 田近 由美子 滝元 徹 加勢 満

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.7, pp.655-664, 1978-07-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 5 7

Nine hundred and fifty one cases of epistaxis were observed for the past 7 years. Epistaxis was observed more frequently in males than in females and was frequently observed in children.It occured more frequently from May to August, showing a peak in June.The negative correlation was observed statistically between the frequency of epistaxis and the atmospheric pressure.Hemorrhagic diathesis was examined in 114 cases. About 28 per cent of them showed abnormality, especially in the capillaly fragility.Children with nasal bleeding showed the tendency of disliking of foods containing vitamine C.

1 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科・頭頸部外科手術手技セミナーⅡ―Cadaver を用いた手術修練の実際―

- 著者

- 鴻 信義

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.3, pp.264-266, 2017-03-20 (Released:2017-04-19)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 振動体としての声帯の構造

- 著者

- 平野 実 小池 祐一 広瀬 幸矢 森尾 倫弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.11, pp.1341-1973_2, 1973-11-20 (Released:2008-12-16)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 16 5

研究目的:声帯は発声中,極めて高頻度の激しい運動を行う振動体である.このような声帯の構造を主として組織学的レベルで検討し,振動体としてみた声帯の特長的構造を解明することを目的とする.研究方法:1) 正常人声帯10例について,パラフィン包埋切片標本を作製し,各種染色を施して,声帯膜様部中央の構造を組織学的に検討した.特に声帯遊離縁部における粘膜固有層の構造に主眼をおき,弾力線維,膠原線維の分布上の差を検索した.2) 人摘出新鮮喉頭3例を用いてVan den Berg類似の装置を使用して吹実験を行い,声帯の振動状態をストロボスコープで観察,写真に記録した.その後同一喉頭の組織標本を作製して,ストロボ所見と組織像との対比を行い,振動部位の検討を行つた.研究結果:1) 人声帯は組織学的に粘膜上皮,粘膜固有層,声帯筋の3部分から構成される.声帯遊離縁部では上皮は重層扁平上皮から成り,この部の粘膜固有層は,弾力線維および膠原線維の分布の差によつて,浅層,中間層,深層に区別される.上皮直下の浅層は組織そのものが疎であり,中間層は弾力線維が主,深層は膠原線維が主でともに密な組織より成る.各層ともそれぞれの中では,ほぼ均質の構造をなす.固有層浅層と中間層との結合は疎で明確であるが,固有層中間層と深層,固有層深層と声帯筋との結合部は密で互いに入り組んでいる.弾力線維,膠原線維はともに声帯の長軸に対して平行に走る.また,この領域には大きな血管や喉頭腺などの存在を認めない.2) 摘出喉頭による吹鳴モデル実験で,ストロボ所見と組織像とを対比してみると,粘膜表面にみられる波動は重層扁平上皮領域内のみに生じる.従つて,振動に最も強く関与する部位は声帯粘膜固有層の中でも,弾力線維の最も密な,いわゆるLig. vocaleのある部位に相当することになる.まはストロボで観察される最大開大位の場合の粘膜側方移動距離は代表的1例では0.8mmであり,組織像での計測で上皮より声帯筋迄の距離1.5mmより小さい.3) 以上の2つの研究結果から,声帯の振動に関与する重層扁平上皮領域は組織学的には4層に分けられ,発声時にはこれら全体が一様に動くとは考えにくい.声帯を振動体として物理的にモデル化して考えると,声帯筋を主体とするボディーと上皮および固有層浅層からなるカパーの二重構造が想定され,固有層中間層および深層は両者の移行部と考えてよい.喉頭調節や呼気圧の状態によつては,移行部やボディー迄波動が及びこともあると考えられる.しかし,概て粘膜波動の主役は粘膜固有層浅層であろう.

1 0 0 0 OA 甲状腺乳頭癌嚢胞性頸部リンパ節転移の鑑別診断 —穿刺液中サイログロブリン測定の有用性—

- 著者

- 稲垣 洋三 坂本 耕二 井上 泰宏 今西 順久 冨田 俊樹 新田 清一 小澤 宏之 藤井 良一 重冨 征爾 渡部 高久 山田 浩之 小川 郁

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.12, pp.912-916, 2011 (Released:2012-01-28)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 3

[背景] 甲状腺乳頭癌 (以下PTC) の頸部リンパ節転移の診断法としては画像検査や穿刺吸引細胞診 (以下FNAC) が一般的であるが, 原発巣が微細でかつ頸部リンパ節転移が単発嚢胞性の場合には診断に苦慮することがある. このような症例には穿刺液中サイログロブリン (以下FNA-Tg) 測定が有用といわれているが, PTC転移以外の嚢胞性病変も含めた検討は少ない. 今回われわれは, PTC転移およびそれ以外の頸部嚢胞性病変のFNA-Tgを測定し, PTC転移に対する補助診断としての有用性を検討した. [対象] 2006年7月~2009年2月に頸部嚢胞性病変またはPTCの嚢胞性頸部リンパ節転移を疑う病変に対し, 手術を施行し病理組織学的診断が確定した17例. [方法] 超音波ガイド下に (一部症例は術後検体より) 穿刺採取した嚢胞内容液のFNA-Tg値を測定し, FNACおよび病理診断との関係について検討した. [結果] FNA-TgはPTC転移例のみ異常高値を示したのに対し, 側頸嚢胞例では測定感度以下, 甲状舌管嚢胞例では血中基準値範囲ないし軽度高値であった. [結論] FNA-Tg高値はPTC転移を示唆する有力な所見で, 特にFNACで偽陰性を示すPTC嚢胞性リンパ節転移と側頸嚢胞との鑑別に有用であった. FNA-Tg測定の追加によりFNAC施行時に新たな侵襲を加えずに術前正診率を向上させられる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 他科における最新の診断方法

- 著者

- 大野 仁嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.1, pp.1-9, 2014-01-20 (Released:2014-02-22)

- 参考文献数

- 34

悪性リンパ腫の診断・分類は, 病理形態やフェノタイプ解析によるところが大きいが, 染色体・遺伝子変異の情報も極めて重要である. 悪性リンパ腫には多くの染色体転座が認められ, 病型や病態と密接に関連している. 染色体転座は, 転座切断点に位置する腫瘍関連遺伝子が抗原受容体遺伝子に近接することによって発現調節に異常を来すタイプと, 転座によって2つの遺伝子が融合しキメラ蛋白をコードするタイプに大別される. 悪性リンパ腫に認められる転座の多くは前者に属し, 特に免疫グロブリン遺伝子と関連した転座の頻度が高い. 染色体分析はGバンディングに加えてFISH解析を行う. FISHは染色体転座切断点に該当する2つのDNAプローブを異なる蛍光色素でラベルし, 蛍光顕微鏡下で融合シグナルや分離シグナルを観察する方法である. FISHは分裂核だけでなく, 間期核にも応用可能である. B細胞リンパ腫の代表的な染色体転座である t(8;14)(q24;q32) と t(14;18)(q32;q21) は, 免疫グロブリン重鎖遺伝子の各領域と, MYC遺伝子やBCL2遺伝子に設計したプライマーを用いたPCRで転座接合部を増幅することができる. 濾胞性リンパ腫では t(14;18)(q32;q21), マントル細胞リンパ腫では t(11;14)(q13;q32), MALTリンパ腫では t(11;18)(q21;q21) と t(1;14)(p22;q32), 未分化大細胞リンパ腫では t(2;5)(p23;q35) が高い頻度で認められ, 病型特性が高い. 一方, びまん性大細胞型B細胞リンパ腫では t(8;14) や t(14;18) に加えて, BCL6遺伝子を標的とする t(3q27) の頻度が高い. それぞれの病型には, アレイ解析や次世代シークエンサーによって明らかになったゲノム変異の知見が蓄積され, 悪性リンパ腫発症のメカニズムが次第に明らかになっている.

1 0 0 0 OA めまいの診断と治療

- 著者

- 武田 憲昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.11, pp.1348-1351, 2015-11-20 (Released:2015-12-11)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科診療における G-CSF 適正使用ガイドライン

- 著者

- 久保 寿夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.8, pp.1097-1104, 2016-08-20 (Released:2016-09-08)

- 参考文献数

- 14

G-CSF 適正使用ガイドライン (2013年版) は, 医師, 看護師, 薬剤師などの医療スタッフが, 化学療法や放射線療法による好中球減少症に対して顆粒球コロニー刺激因子 (granulocyte-colony stimulating factor: G-CSF) を使用する際の参考となり, その適切な使用により患者に生存期間の延長や, 生活の質 (Quality of Life: QOL) の向上がもたらされることを目指して作成された. G-CSF は発熱性好中球減少症 (febrile neutropenia: FN) の予防および治療において用いられ, その投与法は「一次予防的投与」, 「二次予防的投与」, 「治療的投与」の3つに大別される. 「一次予防的投与」とは, 抗がん薬治療の1コース目から FN を予防する目的で, 好中球減少や発熱を確認することなく G-CSF を投与することを指す. ガイドラインでは, FN の発症率が20%を超える高リスクのレジメンにおいて一次予防的投与が推奨され (推奨グレード A), FN 発症率が10~20%のレジメンでは, FN 発症または重症化のリスクが高いと考えられる因子を持つ患者においてのみ考慮すべきとしている (推奨グレードB). 「二次予防的投与」は前コースで FN を生じた場合, 次コースにおいて予防的に G-CSF を投与することを指す. リンパ腫や胚細胞腫瘍など化学療法により「治癒」を含む十分な効果が期待でき, 治療強度を下げない方がいいと考えられる疾患においては, 二次予防的投与を考慮すべき (推奨グレード B) であるが, 緩和的化学療法の場合は次コースの投与量減量もしくはスケジュール変更を検討することが原則である. 「治療的投与」は好中球減少症を生じた時に G-CSF を投与することであり, 無熱性好中球減少症に対しては, 有効性を示すデータが不十分であり推奨されない. FN 患者における治療的 G-CSF 投与についても, ルーチンに G-CSF の治療的投与を行うのではなく, 高リスクの場合に G-CSF の治療的投与を検討するべきとしている (推奨グレード C1). 2014年9月にペグフィルグラスチムが承認されたこともあり, G-CSF 適正使用ガイドライン (2013年版 Ver.2) が発表された. 本稿では Ves.2 の内容をもとにペグフィルグラスチム, バイオシミラーについても併せて概説する.

1 0 0 0 OA 耳かき外傷による耳小骨損傷の治療経験

- 著者

- 小島 博己 青木 和博 宮崎 日出海 森山 寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.3, pp.339-346, 1999-03-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 6 5

耳かきによる外傷性耳小骨離断の診断で耳小骨形成術を施行した10例10耳についてその病態, 手術成績について検討した. 手術所見ではキヌタ・アブミ関節の離断が5例にみられたが, キヌタ・アブミ関節の単独の離断は少なかった. 9例にアブミ骨の異常がみられ, うち6例にアブミ骨底板の陥入がみられた. 外リンパ瘻の合併は5例にみられた. めまいを呈した6例中5例に外リンパ瘻が認められたが, 耳鳴を伴った症例は必ずしも外リンパ瘻を合併していなかった. 術前検査ではティンパノグラムだけでは耳小骨離断の診断は困難であると考えられたが, アブミ骨筋反射は, 診断の参考になると考えられた. 手術はアブミ骨底板に異常のない症例ではアブミ骨頭, 底板を利用した耳小骨再建を行い, アブミ骨陥入例ではアブミ骨の位置を整復, 外リンパ瘻を閉鎖し, 必要に応じて耳小骨再建を行った. 手術成績は良好で, 聴力の改善率は90%であった.

- 著者

- 立木 圭吾 竹中 洋 後藤 違也 西山 康之 水越 治 西村 武重

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.1, pp.37-45, 1989

- 被引用文献数

- 6

We experienced 102 cases of facial bone fracture during 16 months of 1986 to 1987. These cases were analyzed statistically concerning causes, age and locations of the fracture.<br>These fractures have increased rapidly in number. The causes were classified into three types; occurrence during sport, traffic accident and fighting, which were equal in number. There were 85% males and 15% females in the patient cohort, which were concentrated at the ages of 10-20 years. A large part of the fractures was mostly consisted of maxillo-facial components (95%). These trends were similar to the previous report of our clinic (1972-1979). On the other hand, not only severe dysfunctioning cases but also complicated cases increased in number, so that the several clinical aspects were reported.<br>Case 1 : 17-year-old male presented with retraction of left cheek caused by Rugby foot ball, whose maler bone was dislocated backward and anticlockwise, was treated with oroantral reduction and with the intermaxillary packing of silicon blocks.<br>Case 2 : 10-year-old boy with complaint of double vision occured by head blow to right eye. Pure type blowout fracture of the orbital floor was presented, which was reconstructed by silicon plate from the incision of the lower eyelid.<br>Case 3 : 59-year-old male presented with 6 month history of diplopia and retraction of left eye ball, had been under the conservative care by an eye doctor. X-ray examination showed the intraorbital soft tissue was blown out into the ethomoidal sinus.However the transethomoidal reduction was performed, the result was not satisfactory.<br>Case 4 : 17-year-old female visited emergently with facial destruction by traffic accident. Bilateral mid-third fracture of the face and fractures of the mandibullar processes were found. In order to pull out the maxilla, silicon blocks were packed into the maxillary sinus and intermaxillary fixation with bite plate was tried.However, the maxilla was receded backward and "dish face" deformity was appeared.

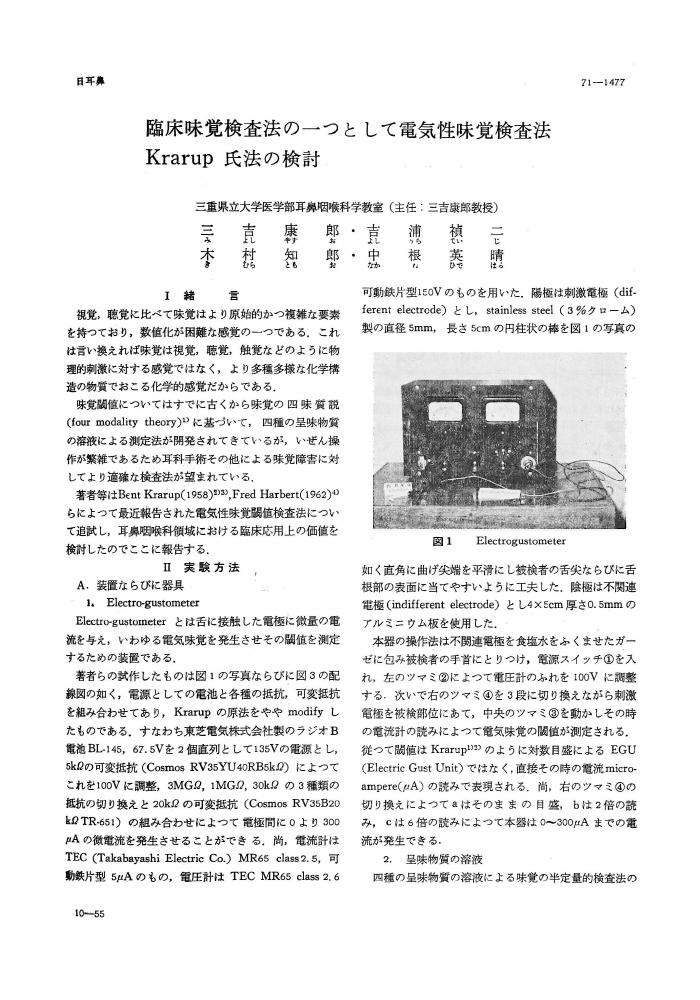

1 0 0 0 OA 臨床味覚検査法の一つとして電気性味覚検査法Krarup氏法の検討

- 著者

- 三吉 康郎 吉浦 禎二 木村 知郎 中根 英晴

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.10, pp.1477-1483, 1968 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 長期にわたりめまいを訴える症例における他の身体的愁訴, 心理状態について

- 著者

- 五島 史行 堤 知子 新井 基洋 小川 郁

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.9, pp.742-750, 2010 (Released:2011-05-28)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 7 9

めまい患者の身体症状とストレスに着目し調べることを目的とした. めまいの治療のため集団リハビリテーション治療を目的として入院した患者145例を対象とした. 今回作成した問診票を用いて調査した. 質問項目の内容は現在有している身体症状としてめまい, 頭痛, 不眠, 下痢, 便秘, 腹痛, 胸痛, 心臓がドキドキする, 息が切れやすい, 疲れやすいの項目, さらに現在感じているストレスの内容として仕事 (学業), 家庭内の問題, 社会に対して, 金銭面, 自分の健康, 生活環境, 近所づきあいの項目について数値評価尺度 (Numerical Rating Scale: NRS) によって回答するものである. また不安, 抑うつの程度, めまいによる障害度をHADS (hospital anxiety and depression scale), DHI (dizziness handicap inventory) にて評価を行った. 身体症状として疲れやすい, 不眠, 頭痛を多く認めた. これらの症状は抑うつや不安にしばしば認められる症状である. NRSにて数値化しためまいと頭痛症状の間には相関関係が認められた (R=0.48, P<0.0001). 今回の結果, めまい患者はめまい以外にもさまざまな身体愁訴を有していることが明らかになった. めまい患者の治療においてはめまい以外の身体症状に焦点をあて, 適切に症状聴取を行い対応していくことが必要である.

1 0 0 0 迷路および深部受容器の視性平衡機能に対する役割に関する研究

- 著者

- 高倉 亨

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.7, pp.749-763, 1972

1)研究屋的と実験方法平衡機能に対して,視器系,前庭迷路系および深部受容器系がどのような相関性をもつているかを検討するために,家兎の鼓室内に4%キシロカインを注入して迷路を一過性に麻酔したり,深層項筋群を1%プロカインで麻酔した時の視運動眼振触発態度の変化を主として眼振数の変動をもとに,迷路破壊術も加えて検索した.<br>2)結果および結論<br>(i)一側迷路麻酔では前庭性眼振の強さにより種々な反応態度を示し,常に前庭性impulseの影響を受けた.<br>(ii)両側迷路麻酔では前庭性筋緊張が低下して,四肢,頸筋の筋緊張が一過牲に低下し特異なを示し,視運動眼振は抑制され,特に網膜型眼振において著明であつた.<br>(iii)深層項筋群のprocainizationによる視運動眼振の解発態度は両側お路麻酔時に比して軽度であるが抑制が起り,迷路麻酔時と同様に網膜型眼振において著明であつた.<br>(iv)両側迷路を完全破壊すると,四肢およびが頸筋の緊張が低下するが時間の経過とともに次第に回復し,やがて過緊張が起り視運動眼振の解発も改善された.