1 0 0 0 OA 舌癌手術

- 著者

- 朝蔭 孝宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.1384-1387, 2014-11-20 (Released:2014-12-19)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 嗅覚障害・味覚障害の診断と治療

- 著者

- 司会:西﨑 和則 演者:小林 正佳 任 智美

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.4, pp.460-461, 2018-04-20 (Released:2018-05-16)

1 0 0 0 OA アルツハイマー型認知症患者の味覚機能

- 著者

- 小河 孝夫 入川 直矢 柳沢 大治郎 椎野 顕彦 遠山 育夫 清水 猛史

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.9, pp.1208-1209, 2017-09-20 (Released:2017-10-03)

1 0 0 0 OA 脳磁図を用いた他覚的嗅覚検査法に関する研究

- 著者

- 外池 光雄 山口 雅彦 肥塚 泉 瀬尾 律

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.5, pp.549-556, 2002 (Released:2013-04-02)

- 参考文献数

- 25

21世紀が始まったばかりの今日,「明日の感覚器医学」に対して嗅覚の医学はどのような方向を目指すべきであろうか.筆者らは, 永年, 嗅覚の研究 (受容から中枢へ) に携わってきたが, それらを現時点で総括し,-「嗅覚の臨床医学」の展望:(要望と言うべきかも) を述-べる.本論文では, 嗅覚の他覚的機能検査法の現状を概観し, 次に筆者らがこれまでの共同研究によって推進してきた脳波 (EEG) と脳磁図 (MEG) を用いた嗅覚の非侵襲的・他覚的検査法について述べた.特に全頭型脳磁計を用いた匂いの脳磁図研究によって特定した脳内の嗅覚中枢部位の推定結果, 並びにオドボール実験課題によって得られた匂いの認知機能推定部位等について議論し, 能動的嗅覚検査についても触れた.最初に嗅覚の重要課題, 4項目を箇条書きで示した.嗅覚の他覚的検査法として, まず筆者らが注目したのは, 脳波を用いて人間の匂いの感覚を客観的に計測するという研究であった.これらの研究は, 永年の間, 筆者らと大阪大学耳鼻咽喉科との共同研究として行われてきた.次に実施したのが脳磁図による嗅覚の検査・診断を目指す研究であり, この研究の成果として, 人間の嗅覚中枢を初めて大脳左右の前頭葉眼窩野部に特定した.筆者らは122チャンネルの全頭型脳磁計を用いて被験者の呼吸に同期させた300msecの匂い (アミルアセテート, バナナ臭) 刺激パルスを左右どちらか片側の鼻腔に注入刺激し, 嗅覚性誘発脳磁図の応答計測に成功した.このMEG嗅覚実験では, 6人の嗅覚正常なすべての被験者において大脳の両半球の前頭眼窩野部に匂い刺激によるMEG反応を認めた.さらに筆者らは快い匂いのアミルアセテートと不快臭のイソ吉草酸の2種類を用いて, オドボール課題による嗅覚MEG実験を初めて行った.この結果, まず嗅覚神経応答と考えられる約378msの潜時の応答が両側の前頭眼窩野部に求められ, この応答成分はrare刺激にもfrequent刺激にも観測された.さらにオドボール課題による嗅覚MEG実験のrare刺激応答のみに出現する潜時約488msの後期応答成分が初めて得られ, これは匂いの認知に関わる応答 (いわゆるP300m認知応答) であろうと推察された.本報は, 嗅覚の他覚的・客観的検査・診断法で重要と考えられるMEGを用いる嗅覚の侵襲計測・検査法の現状を中心に述べ, また, これから嗅覚の重要な課題になると思われるsni伍ngによる能動的嗅覚についても記述した.最後に, これまでの嗅覚研究の蓄積, 並びに臨床医学研究の現状を踏まえて,「明日の嗅覚-臨床医学の展望-に対する提案」を5項目掲げて示した.

1 0 0 0 OA シラカバ花粉関連食物を含む果物,野菜,ナッツ類の摂取と過敏症に関するアンケート調査

- 著者

- 山本 哲夫 朝倉 光司 白崎 英明 氷見 徹夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.7, pp.779-788, 2013-07-20 (Released:2013-09-14)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 2

【目的】札幌周辺や北欧ではシラカバ花粉アレルギーが多く, 交差反応性のため, 果物や野菜に対する口腔咽頭過敏症を有する例が多い. 一方, 原因食物に関しては, リンゴなどの果物は北欧も札幌周辺も多いが, ナッツ類は北欧では多いものの, 日本では少ない. また国内でも, 地域により一部差があり, 花粉飛散や食習慣の差による可能性がある. 今回, 一般成人を対象に, 各食物の摂取歴と過敏症の頻度を調査した.【方法】対象は20歳から67歳の339例で, アンケート用紙を用い, 33種の果物, 野菜, ナッツ類の摂取歴と過敏症の有無を質問した.【結果】摂取歴はブラジルナッツが最も少なく30.1%で, ザクロ80.2%, ヘーゼルナッツ80.8%の順に少なかった. 北海道内の居住歴が20年以上の例は20年未満の例よりプラムの摂取歴が多く, ビワとイチジクとザクロの摂取歴が少なかった. 食物過敏症は53例 (15.6%) があると答えた. 口腔咽頭過敏症が最も多く46例 (13.6%) で, モモ (21例, 6.2%), サクランボ (19例, 5.6%), リンゴ (17例, 5.0%) が多かった. バラ科果物に対する口腔咽頭過敏症は7.7%が有しており, 北海道内の居住歴が20年以上の例では11.0%で, 20年未満の例 (4.2%) よりも多かった. ヘーゼルナッツやブラジルナッツは摂取歴, 過敏症とも少なかった.【結論】食物摂取歴と過敏症に関するアンケート調査を行ったところ, 両者ともナッツ類は少なく, 北海道内の居住歴によって摂取歴や過敏症の頻度に差のある食物があった.

1 0 0 0 OA MRI検査の最近の知見

- 著者

- 藤田 晃史 木村 有喜男 酒井 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.2, pp.75-80, 2014-02-20 (Released:2014-03-20)

- 参考文献数

- 27

MRIは1980年に臨床導入されて以来, その進歩は著しい. 3T超高磁場装置は約10年前に薬事認可され, 当初は主に研究用装置として使用されていたが, 現在では広く普及し, 一般臨床でも高空間・時間分解能MR画像が容易に得られるようになってきた. 装置の普及とともに, PROPELLER法 (BLADE法), 脂肪抑制画像や3次元画像データ収集の活用による画質改善, また拡散強調画像, 灌流画像, MR spectroscopy などの撮像法の発展もあり, 近年, 新たな知見が得られている分野も多い. 本稿では, 3T装置の特性について確認し, 今後ますます普及し, 日常臨床で有用と考えられる撮像法について概説する.

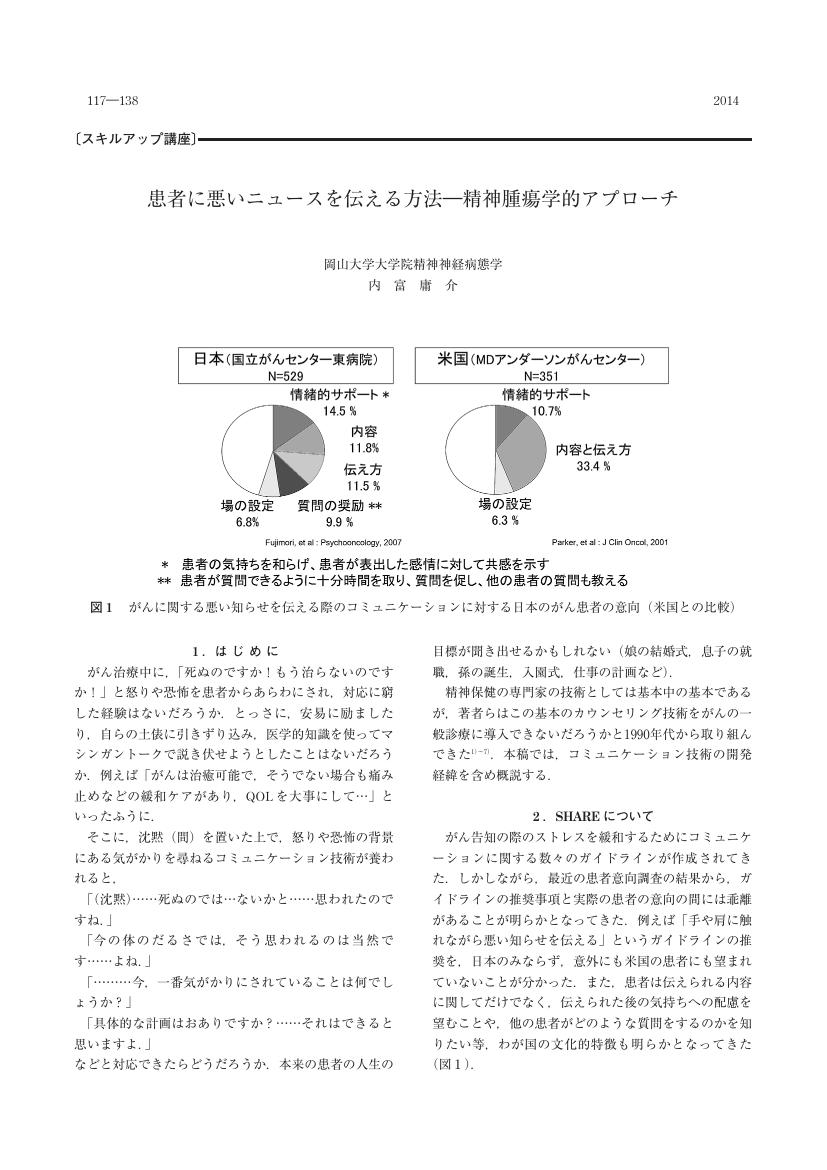

1 0 0 0 OA 患者に悪いニュースを伝える方法―精神腫瘍学的アプローチ

- 著者

- 内富 庸介

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.2, pp.138-141, 2014-02-20 (Released:2014-03-20)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 人工内耳の手術

- 著者

- 河野 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.2, pp.99-109, 2016-02-20 (Released:2016-03-10)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

人工内耳植込み術は, 高度難聴者に対する聴覚獲得の手段として確立されており, 当院においては1986年に多チャネル型人工内耳を本邦で初めて施行して以来, 2014年12月までに710の手術例を数え, 本邦においては既に1万例を超えた. 今回, 本手術を細分化してレトロスペクティブに検討するとともに, 本手術の流れについて記載する. また従来の人工内耳手術に加えて, 2014年7月には残存聴力活用型人工内耳 (electric acoustic stimulation: EAS) が保険収載された. 低音残聴の聴力型に適応されるが, 残存聴力を悪化させることはできないので手術には細心の注意が必要である. また, 特に小児の手術においては通常例といえない奇形や中耳発育不良例, 骨化例などがある. 通常例でも思わぬ事態に陥ることもあるので, 術者はさまざまなトラブルなどに対応する技術を身につけておく必要があり, 術前からの患者への説明を含め, 手術における細心の注意と術後の適切かつ慎重な管理が必要であるのも言うまでもない.

1 0 0 0 OA 下顎骨骨折35例の臨床的検討

- 著者

- 西池 季隆 坂田 義治 加藤 崇 長井 美樹 小西 雅樹

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.10, pp.1065-1070, 2002-10-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 4

平成6年から平成14年の間に市立吹田市民病院において治療した下顎骨骨折35例を検討した.男女比は2:1であった.年齢別では20歳代が最も多く全体の31%を占めた.受傷原因では,交通事故52%,殴打31%,転倒•転落17%であった.骨折部位の頻度は,関節突起33%,おとがい部25%,角部22%,体部10%,枝部10%であった.30歳未満では受傷原因として交通事故および殴打が有意に多く,30歳以上で転倒•転落が多かった.交通事故や転倒•転落では関節突起骨折が有意に多く,殴打では他の部位の骨折が多かった.治療は,チタンあるいは吸収性プレートによる観血的治療および顎間固定30例,顎間固定のみ2例,保存治療1例,他院での治療2例であった.顎間固定の期間は平均42日であった.6ヵ月以上経過を追えた22例中後遺症は6例であった.痛み4例,咬合不全1例,顎関節雑音1例,顔面神経側頭枝の麻痺1例であった.関節突起骨折では他の部位の骨折に比較して有意に後遺症が多く発生していた.今後の当院における下顎骨骨折治療の検討課題は,顎間固定期間の短縮化,吸収性プレートの適用の拡大,関節突起骨折の治療方法の検討であると考えられた.

- 著者

- 冨山 道夫

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.7, pp.1133-1140,1225, 1993-07-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 24

鼓膜切開を要した小児急性中耳炎症例81名にcefaclor (CCL) とfosfomycin (FOM) 点耳液を併用し有用性を検討した. その後1年間の経過観察を行い, 検査所見と治療経過, 予後との関連を調査し以下に示す結果を得た. 1) CCLとFOM点耳液の有効率は99%であった. 2) レントゲン検査で乳突蜂巣陰影 (蜂巣陰影), 副鼻腔陰影のある群は有意に経過が遷延した. 3) 蜂巣陰影のある群は難治な滲出性中耳炎に移行しやすく, 蜂巣陰影のある群と急性中耳炎の既往がある群では有意に急性中耳炎の再発を認めた. 4) 両側蜂巣に陰影がある群と陰影が片側例のうち対側耳に比べ患側耳の蜂巣発育が抑制されている群は, 再発や難治な滲出性中耳炎への移行を示しやすい傾向がみられた.

1 0 0 0 OA 甲状腺癌の薬物治療 up-to-date

- 著者

- 平野 滋 中野 宏 松井 雅裕 新井 啓仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.9, pp.1140-1146, 2017-09-20 (Released:2017-10-03)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

この数年来, 甲状腺癌に対する薬物治療が激変している. かつて放射性ヨウ素 (RAI) 不応の再発・転移分化型甲状腺癌に対しては, 1970年代にドキソルビシンが治療選択肢として提唱されたが定着せず, その後長きに渡り RAI 不応甲状腺癌に対する有効な薬物治療法はなかった. 髄様癌や未分化癌について有効な薬物療法がなかったのは言うまでもない. 2014年に multi-target kinase inhibitor (m-TKI) であるソラフェニブ (sorafenib) の有効性が証明され, 日本でも保険適応となり, その後, レンバチニブ (lenvatinib), バンデタニブ (vandetanib) が相次いで登場し日常臨床における治療オプションがさらに充実するようになった. ソラフェニブは第3相ランダム化試験である DECISION 試験で, レンバチニブは同じく SELECT 試験において, RAI 不応分化型甲状腺癌に対しプライマリーエンドポイントである無増悪生存期間 (PFS) を有意に改善させた. その後, ソラフェニブは髄様癌に対する適応も取ったが, レンバチニブは分化型甲状腺癌,髄様癌, 未分化癌のすべてに適応を追加した. 分化型甲状腺癌における分子標的薬の適応は, 切除不能再発・転移病変で, RAI 不応かつ病勢進行の早いものとされるが, 開始のタイミングを逸すると効果が得られないので症例ごとの検討が必要である. また多彩な副作用が発生し得るが, 適切にコントロールすることで長期的な腫瘍制御は可能と考えられる. 慎重投与として大血管近傍, 気管・食道近傍, 皮膚浸潤などが指摘されており, 腫瘍縮小にともなう動脈出血が報告されている. 多くは未分化癌であるが, 従来治療困難な癌に対し優れた効果を認めており, 合併症対策を検討することが重要である. 分子標的薬使用中の手術についても創傷治癒遅延の懸念が示されているが, 十分な検討はなされていない. 大きな期待を持たれて登場した分子標的薬であるが, まだ十分に使いこなせているとは言えず, 外科医目線の検討が今後必要と考えられる.

1 0 0 0 OA 第28回日耳鼻専門医認定試験を終えて

- 著者

- 大森 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.11, pp.1430-1431, 2016-11-20 (Released:2016-12-15)

1 0 0 0 OA 第29回日耳鼻専門医認定試験を終えて

- 著者

- 大森 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.11, pp.1354-1355, 2017-11-20 (Released:2017-12-16)

1 0 0 0 OA ユーザーからみた補聴器・人工内耳の進歩

- 著者

- 神田 幸彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.8, pp.703-712, 2011 (Released:2011-12-01)

- 参考文献数

- 3

補聴器 (右耳) と人工内耳 (左耳) を装用する医師として243名の人工内耳手術を執刀医として経験したこと, 10年前に開業し人工内耳・聴覚リハビリ医療機関で行ってきた補聴器適合, 人工内耳と補聴器の聴覚リハビリテーションを通して筆者自身の難聴の経験と医療の現場を通して得られたことを振り返って報告した. 医学生時代の24歳から20種類以上の補聴器を装用, アナログからデジタル, そして最近では第3世代のデジタルも出現, ISP (統合信号処理) やFMなども進歩している. 使用してきた補聴器の利点を報告した. 一方, 人工内耳は2004年に補聴器非装用側に「より良い聴覚の獲得」を目的として, 以前留学していたドイツ・ビュルツブルグ大学で人工内耳手術を受けてきた. 現在6年が経過したが, 補聴器との両耳聴により, 騒音下・離れたところからの会話・早口の会話・音楽の聴取などがより改善された. 現在は左の人工内耳だけでも会話可能で装用閾値は20-30dB, 語音明瞭度 (67-S) は左人工内耳のみで95%, 騒音下 (S/N=0, 70/70) で90%である. 両耳聴では50, 60, 70dBSPLすべての提示音圧, 騒音下で100%となった. 人工内耳も最新の器機では聴取能アップが進んでいる. 筆者自身の難聴の経験, 聴覚の回復の過程, 患者としての心理, 補聴器・人工内耳の近来の進歩と人工内耳の未来について考察を加え報告する.

1 0 0 0 OA 嚥下障害講習Ⅰ―診断と治療法―

- 著者

- 湯本 英二

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.9, pp.1189-1193, 2017-09-20 (Released:2017-10-03)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 他科から学ぶ実地医療

- 著者

- 中野 貴司

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.3, pp.171-179, 2017

<p> ワクチンで付与される免疫は, 病原体特異的な能動免疫であり, 感染症の予防に極めて有用である. ワクチンは, その製造方法により「生ワクチン」と「不活化ワクチン」に大きく分類される. 生ワクチンは弱毒化された病原体が主成分であり, 不活化ワクチンは感染力をなくした病原体やその成分で製造される. 予防接種法で規定されたワクチンは,「定期接種」として公費で接種される. それ以外のワクチンは「任意接種」であるが, 疾患を予防するという重要性において何ら差異はない. 1948年に制定された予防接種法は, 時代の推移とともに何度か改定された. 2013年の改定は, 海外と比較して公的に接種されるワクチンが少ないわが国の「ワクチン・ギャップ」を解消することがひとつの目的であった. Hib, 肺炎球菌, HPV, 水痘, B 型肝炎など数多くのワクチンが定期接種に加わった. わが国においても, これらワクチンの普及により目ざましい効果が確認され, Hib 髄膜炎や水痘の患者は大幅に減少した. 一方, ワクチンは病原微生物を弱毒化や不活化して製造されるため, 副反応が起こる可能性をゼロにすることはできない. ただし, 接種後に, たまたま別の原因により身体に不都合な症状が出現したとしても, 副反応との鑑別が困難な場合はしばしばある. 実際の接種に際しては,「接種不適当者」や「接種要注意者」の定義と対処法, 接種間隔や使用薬剤に関する注意点などについて十分理解し, 適切な予診を行った上で接種する. 天然痘という人類の脅威であった疾患は, ワクチンの普及により地球上から根絶され, 高い費用対効果も確認された. 感染症対策の重宝な手段であるワクチンを上手く活用し, さらなる健康増進に努めたいと考える.</p>

1 0 0 0 ディスコ サウソドによる騒音性突発難聴の一症例

- 著者

- 中村 賢二 山本 和久

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.7, pp.729-731, 1977

- 被引用文献数

- 2

The patient was a 21-year-old man who acquired unilateral deafness while he was exposed to extremely loud sound of discotheque for about 4 hours.<br> His hearing type was of a dish, with a mean hearing loss of slightly over 50 dB in the middle frequencies. He was positive for recruitment phenomenon. No abnormal temporary threshold tone decay could be observed. He received treatment for approximately 2 months with slight improvement in hearing. Only 10 dB was elevated in frequencies of 500 Hz or below during treatment.<br> He had no subjective symptoms such as vertigo, dizziness and giddiness, nor any abnormal findings in equilibrium tests.<br> He was diagnosed as noise-induced sudden deafness caused by the sound of discotheque.

- 著者

- 室伏 利久

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.831-833, 2018-06-20 (Released:2018-07-05)

1 0 0 0 OA アルコール分解酵素の遺伝子多型と頭頸部癌

- 著者

- 朝蔭 孝宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.3, pp.222-223, 2016-03-20 (Released:2016-04-19)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 ポストワクチン時代における小児感染症の問題点

- 著者

- 加藤 政彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.2, pp.97-103, 2018

<p> 新しいワクチンの開発と導入によりワクチンで予防できる疾患, いわゆる Vaccine Preventable Diseases(VPD) が増えている. 小児の耳鼻科領域におけるワクチンとしては, インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ) と肺炎球菌が特に重要であり, ワクチン導入後同感染症は減少傾向にある.</p><p></p><p> ポストワクチン時代の感染症治療の課題と注意点としては, 海外ではヒブ感染症が激減する中, 無莢膜型や b 型以外の莢膜型による侵襲性感染症が微増していることである. 本邦の調査でも同様の報告がなされている.したがって, インフルエンザ菌が無菌的な部位から検出された際には, 必ず菌株を保存し, その莢膜型を確認する必要がある. また, 喉頭蓋炎については, ヒブワクチン導入後は, その発生数は減少したものの, 平均発症年齢の上昇がみられたとされている. 今後は, 小児よりも成人における喉頭蓋炎の増加や典型的な症状の変化に注意するべきである.</p><p></p><p> 肺炎球菌については, その数多くの莢膜型の存在からワクチンに含まれているタイプが減少する一方で, 非ワクチンタイプが増える serotype replacement (血清型置換) を認めている. その中には, ワクチンタイプの株が莢膜遺伝子群の組み換えを起こすことで血清型を変化させる capsular switching が起こることもある. 実際に, 7価肺炎球菌結合型ワクチン (PCV7) 導入後, PCV7 に含まれない血清型 19A の検出率が全体の約2割を占めたという海外の報告がある. この原因として, 薬剤耐性化の関与も考えられている. 国内でも同様の報告がある. さらに, 13価肺炎球菌結合型ワクチン (PCV13) 導入後も PCV 非含有株による侵襲性感染症が主体となっている. このような観点から, 今後のサーベイランスと薬剤耐性のさらなる検討が重要と考えられる.</p>