8 0 0 0 あとがき

- 著者

- 高倉 公朋

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.419, 1982-04-01

最近悲しい計報が続いている。脳神経外科学会長を勤められた,札幌医科大学の橋場輝芳前教授と群馬大学川淵純一教授が相次いで亡くなった。御二人とも,我が国の脳紳経外科学発展のために,その生涯を捧げられたにとであった。 何よりも,私共にとって残念であったのは,川淵教授をはじめ,脳神経外科学会の若く前途ある医師が,昭和57年2月8日早朝のあの忌わしいホテルニュージャパンの火災によって不帰の旅路へと立たれたことであった。川淵教授は、すべての医療は患者のためにあり,患者の幸せだけを基本に考えて,診断も治療も,また研究も出発すべきことを常に説かれ,私共後輩にも教えられてきたのであった。その先生の理念が,我が国の脳神経外科学の進歩を正しい方向に向けてきた一つの原動力であったことは間達いない。

カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)は中枢神経組織(CNS)や骨で重要な役割をもつ。ミネラルが関与すると推定されているCNSの変性疾患として筋萎縮性側索硬化症(ALS)やparkinsonism-dementia(PD)が挙げられ,多発地のグアムや紀伊半島南部の環境分析で,河川,土壌中の低Ca・Mg,高アルミニウム(Al)が指摘されている。今回,低Ca・Mg,高Al食負荷によるラット大腿皮質骨,腰椎骨梁骨やCNSをはじめとする軟部組織と,ALS紀伊症例のCNSと,紀伊半島南部の脊椎靱帯石灰化症の脊椎骨と脊椎靱帯のMg,Ca量を分析し,それらの類似性について検討した。ALSと偏食ラットのCNSを含む軟部組織はCa含有量は増加,Mg量は低下した。また同様に,脊椎靱帯石灰化症の脊椎靱帯はCaは蓄積,Mgは低値であった。一方,偏食ラットの大腿骨,腰椎骨のCa,Mg含有量は対照群に比し有意に低下したが,脊椎靱帯石灰化症の脊椎骨でも対照群に比較し有意にCa,Mg含有量は低値を示した。以上のことから,紀伊半島南部の河川のCa,Mg量が低値であり,ALS同様,多発する脊椎靱帯石灰化症が,環境要因の影響を受けており,さらにミネラル関連疾患が存在する可能性が示唆された。

6 0 0 0 CTスキャンによる頭蓋内石灰化(第1報)—松果体部石灰化

抄録 頭蓋内生理的石灰化のうち頻度の高い松果体部,側脳室脈絡叢,大脳基底核の石灰化について,年齢別,性別,使用機種別頻度などを検討した。対象は頭部単純CTスキャンを行った連続2877例(男性1450例,女性1427例)である。ただし検討部位の病的石灰化例は除外した。使用CTスキャナーは3種(SCN−200, Somatom 2, TCT−10 A)である。全体としては石灰化は松果体部67.7%,側脳室脈絡叢57.6%,大脳基底核7.5%で松果体部石灰化が最も多かった。第1報の本稿では最も頻度の高い松果体部石灰化について詳しく検討した。松果体部石灰化は年齢と密接な相関を有し,加齢と共に増加した。最年少者は8歳で,10歳代前半から30歳代までは急速に増加し,以後ゆるやかに増加を続け,70歳代で81.5%に達し,以後横ばいとなった。20歳以上に限ると75.1%(男性82.6%,女性68.0%)が石灰化を示した。20〜79歳では男性は女性より有意に石灰化が多かった。3種のCTスキャナー別にみた石灰化頻度に差はみられたが,有意ではなかった。スライス厚さ8mmおよび10mmでは有意差はなかった。

4 0 0 0 肢端紅痛症の臨床特徴と治療

I.はじめに 肢端紅痛症(erythromelalgia, erythermalgia)は,四肢末端の灼熱痛,紅潮,皮膚温の上昇を三主徴とする稀な症候群で,1872年にMitchell32)が初めて本症を記載した。皮膚科領域では皮膚紅痛症の用語も使用されている。現在,欧米で多用されているeryth—romelalgiaの語源はギリシャ語のerythros(赤い),me1os(四肢),algos(疼痛)であるが,Smith & Allen46)はこれでは主要症状である皮膚温上昇が表現されないので,erythrotes(赤い),therme(熱),algos(疼痛)を意味するerythermalgiaが適切であることを指摘し,本症を特発性と続発性とに分類することを提唱した。 Kurzrock & Cohen27)は成人期発症と小児期発症との分類を試みたが,これに対しては適切でないとの反論がある16)。症例の中には家族性11)のものや,常染色体優性遺伝19)を示すものも報告されている。

3 0 0 0 4.パーキンソン病における呼吸調節障害

はじめに —呼吸不全死がパーキンソン病の死因第一位—レボドパがパーキンソン病治療の主役となった現在でも,患者死因の第一位は肺炎などの呼吸器合併症である。病期が進むにつれて誤嚥や呼吸器感染症が医療・介護の面で大きな問題となり,パーキンソン病患者の半数以上が呼吸不全死に至るとの報告が多い。パーキンソン病患者が軽い上気道感染症から急速に呼吸不全に陥ることもよく経験するが,突然死の転帰をとることも稀ではない。しかし,パーキンソン病における呼吸機能異常についてはほとんど注目されておらず研究報告も少ない。パーキンソン病特有の無動や固縮による拘束性換気障害や喀痰排出障害,あるいは誤嚥のため,単純に呼吸器合併症が多いものと考えられてきたからである。しかし,呼吸調節にはドパミン系やノルアドレナリン系,アセチルコリン系などのニューロンが重要な役割を果たしており,これらの神経伝達系がパーキンソン病において著明に障害されることは周知の事実である。そこでわれわれは,パーキンソン病における化学的呼吸調節機能を検討した結果,低酸素時の呼吸調節障害により呼吸困難感を自覚しにくいことを見い出した1)。小論ではパーキンソン病における呼吸調節機能を概観し,突然死が高頻度に認められる多系統変性症(MSA, Shy-Drager症候群)における呼吸調節機能と比較した。

3 0 0 0 3.HAART療法後のHIV脳症

はじめに HIV(human immunodeficiency virus) type 1は中枢神経系を重要な標的とし,日和見感染症とは異なった神経学的症状を伴う。このHIV原発性中枢神経障害は行動,運動,認知などが様々な程度に障害される病態であり,HIV脳症(HIV痴呆)と称せられる。しばしばHIV脳症は,通常ほかのAIDS(acquired immunodeficiency syndrome)関連疾患が診断された後で,またCD4陽性リンパ球数が200/μl未満に減少しているHIV感染末期に発症する。時にHIV脳症がほかのAIDS指標疾患に先行することもある。 1996年以降,核酸系逆転写酵素阻害薬(nucleoside reverse transcriptase inhibitor:NRTI)とプロテアーゼ阻害薬(protease inhibitor:PI)あるいは非核酸系逆転写酵素阻害剤(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor:NNRTI)との組み合わせからなる強力な多剤併用療法(highly active antiretroviral therapy:HAART)がHIV感染の治療として導入された。このHAARTは血液中のウイルス負荷量を著明に減少させ,HIV感染者に伴う臨床経過に劇的な改善効果とQOLの向上をもたらした。HAARTは複雑な免疫学的改善の指標と考えられるCD4(+)リンパ球数の増加をきたし,日和見感染症の発生を抑制し,それによる致死率を著しく減少させ,さらにその後の報告でもAIDSの発症と死亡率の低下が維持されていることはHAART開始後まもなくからそれに続く幾多の報告1~6)から明らかである。同様にHIV脳症の発生数も40~50%減少した7, 8)。しかしながら,現在でもHIV関連中枢神経疾患は主要な死亡原因9)であり,HIV脳症ならびにHIV関連感覚優位多発ニューロパチーなどのHIVが直接関与した神経疾患はHIV感染患者の重要な疾病である。すなわち,HAARTはHIV/AIDS患者の神経障害の発症を完全には防御できないことを示している。多くの抗レトロウイルス剤は中枢神経への移行が少ないため,中枢神経系がHIVの聖域となり,主な標的である血管周囲マクロファージで,HIVが持続的に複製し,解剖学的reservoirとなる可能性がある。HIV感染は進行性・致死的疾病から長期間コントロール可能な慢性病へと変化しており,HIV感染症患者が延命するにつれ,これまでとは異なった形でのHIV脳症の増加が懸念されている。

2 0 0 0 Argyll Robertson (アーガイルロバートソン)徴候

2 0 0 0 空涙症候群(ワニの涙症候群)

末梢性顔面神経麻痺に伴つてみられる現象で,麻痺の直後からみられる場合もあるといわれるが,普通数週ないし数カ月おくれてみられるものが多い。患者が食事をはじめると顔面麻痺の側の眼から流涙が起こり,食事が終わると止む。流涙は上床覚の刺激が重要であつて,咀嚼運動のみでも,また舌などに機械的刺激を与えても起こらない。そして,感情的に泣くときには,むしろ流涙が起こらない。 鑑別上注意しなくてはならない流涙がある。すなわち,末梢性顔而神経麻痺では眼輪筋の涙管部にあるHorner筋も麻痺するために,涙管腔がつぶれて,自然の涙が鼻腔へ流れるのが妨げられて,目に涙が多く溜り,これがときとして顔面に流れ出る程のことがある。これは食事や,味覚に関係なく,空涙症候群では発作的な流涙であることが特徴的で,容易に区別されよう。

2 0 0 0 覚醒剤による脳血管壊死でくも膜下および脳内出血をきたした1剖検例

抄録 22歳女性,1年前まで覚醒剤を常用していた。1年ぶりにメタンフェタミン(MAP)を静注後昏睡となり,くも膜下出血で死亡した。脳血管造影で右脳梁周動脈にextravasationを認め,血中に374μg/100gのMAPを検出した。剖検にて脳主幹動脈に中膜平滑筋壊死を主体とする病変が広範に観察され,程度は前大脳>中大脳>椎骨>後大脳>脳底動脈の順に強かった。中膜壊死部には炎症細胞浸潤や滲出物を認めず,ごく早期の病変と考えられた。その他,線維性内膜肥厚や中膜石灰化も存在した。MAPポリクロナール抗体を用いた免疫組織学的検索では,中膜の壊死周辺部で染色された。以上より,MAP中毒に頭蓋内出血を合併する成因としては,まず,脳主幹動脈中膜の急性壊死をおこして血管の脆弱化をきたし,さらにカテコールアミン遊離作用による急激な血圧上昇が加わって破裂をおこし,出血すると考えられる。

2 0 0 0 Adie (アディ)症候群

- 著者

- 平山 恵造

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.58, 1974-01-01

緊張性の瞳孔反応障害と腱反射消失からなつている。瞳孔は対光および幅輳に対し反応がおそく,光を当てると徐々に収縮し,暗室におくとき,ゆつくりと散瞳する。輻輳でも同様である。そのため一見して瞳孔反応が消失してみえることもある。瞳孔障害は両側性にもくるが,多くは一側性で,障害側の瞳孔が健側より大きいことが多い。すなわちArgyll Robertson徴候にみるような縮瞳はあまりみられない。しかも瞳孔は正円形を呈さず卵円形,楕円形をなす。 腱反射の消失は上肢よりは下肢において目立ち,Adie症候群の約2/3はこのような完全な形とされているが,1/3は腱反射消失を伴わない不完全な型である。

1 0 0 0 "頭の回転の速さ"の脳内メカニズムを探る

- 著者

- 花川 隆 本田 学

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.583-592, 2006-07

1 0 0 0 経頭蓋超音波ドプラ法の再現性に関する検討

抄録 経頭蓋超音波ドプラ法を用いて中大脳動脈(MCA),脳底動脈(BA)の血流を非侵襲的に測定して,本法の再現性について検討した。健常成人15人に対して経頭蓋超音波ドプラ装置を用いて,側頭骨,後頭骨直下にプローブをあてMCA,BAの血流速を測定し,その最大,平均のドプラ偏位周波数を求めた。この測定を検者A,Bの間で,A,B,Aさらに日を改めてAと繰り返し,最初のAの測定値を元にして以後の測定値との間の変動係数を求めた。この結果から同一測定日内のA,A間,A,B間および異なる測定日間のA,A間の測定の再現性について検討した。同一測定日内のA,A間およびA,B間の再現性は,変動係数6-18%と比較的安定した値を示した。異なる測定日間のA,A間の測定の再現性は,同一測定日内の再現性よりも劣っていた。またMCA,BAの血流測定の再現性は,前者の方がより良好な再現性を示した。特に同一測定日内のうちのMCAの血流測定の再現性は,変動係数6-11%と良好な値を示した。本法は,簡便かつ非侵襲的な脳血流測定法として良好な再現性を示しており,ベッドサイドでの脳血流モニタリングや,急性または慢性の負荷に対する脳血流反応性の評価等にも応用可能な方法であると考えられた。

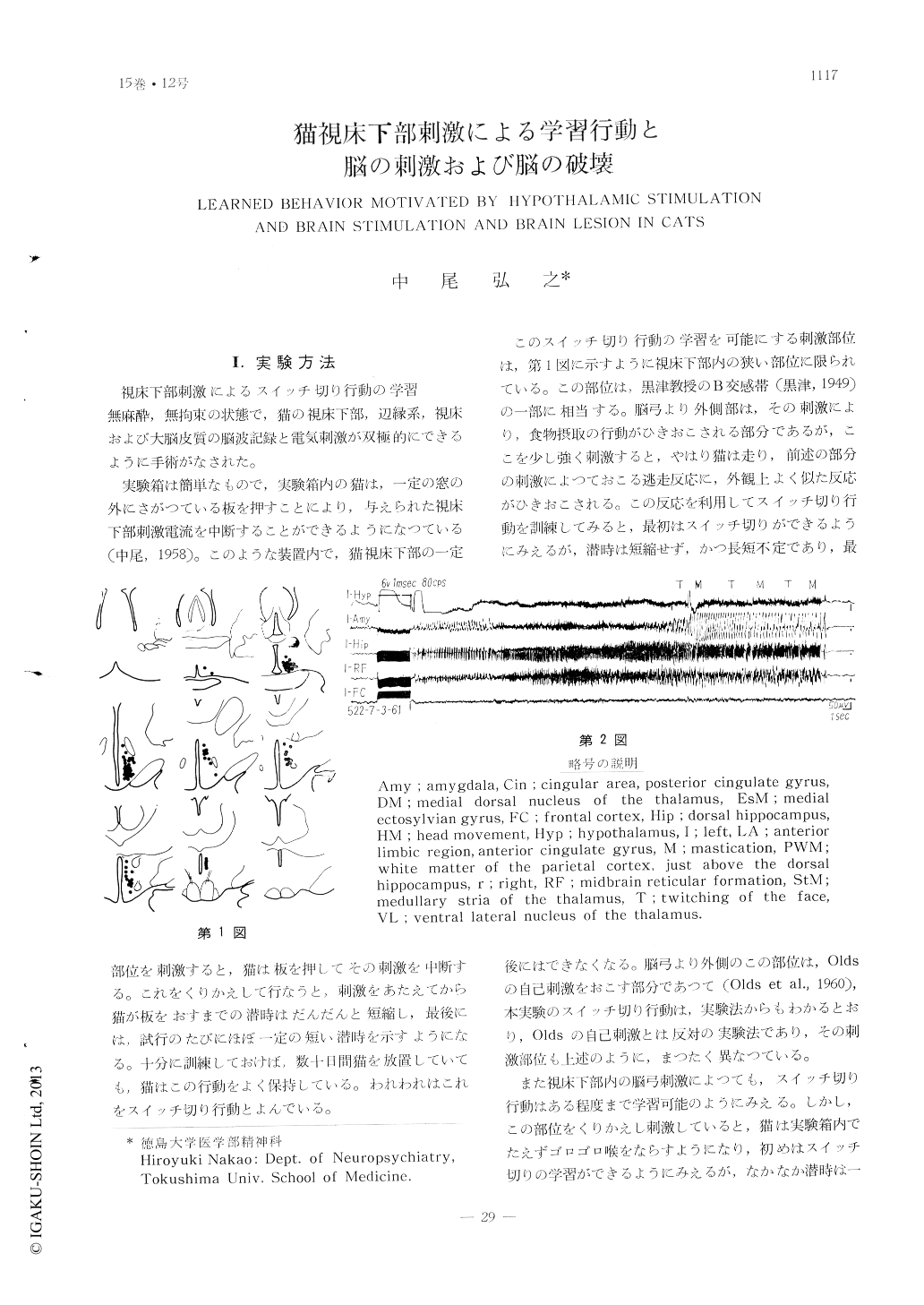

1 0 0 0 猫視床下部刺激による学習行動と脳の刺激および脳の破壊

I.実験方法 視床下部刺激によるスイッチ切り行動の学習無麻酔,無拘束の状態で,猫の視床下部,辺縁系,視床および大脳皮質の脳波記録と電気刺激が双極的にできるように手術がなされた。 実験箱は簡単なもので,実験箱内の猫は,一定の窓の外にさがつている板を押すことにより,与えられた視床下部刺激電流を中断することができるようになつている(中尾,1958)。このような装置内で,猫視床下部の一定部位を刺激すると,猫は板を押してその刺激を中断する。これをくりかえして行なうと,刺激をあたえてから猫が板をおすまでの潜時はだんだんと短縮し,最後には,試行のたびにほぼ一定の短い潜時を示すようになる。十分に訓練しておけば,数十日間猫を放置していても,猫はこの行動をよく保持している。われわれはこれをスイッチ切り行動とよんでいる。

1 0 0 0 躁うつ的状態を示した頭部外傷後遺症の1剖検例

要旨 ジアゼパムやクロナゼパム治療に抵抗性のgeneralized spasmによるのけ反り発作に対して,ヒト免疫グロブリン(IVIG)静注療法が奏効した抗GAD抗体陽性のstiff-person症候群の男性例を報告した。本例は58歳時に右下肢と腰背部の筋硬直で発症し,ジアゼパム6mg内服で軽快していた。63歳時に再び,両下肢と腰部の筋硬直,のけ反り発作,左下肢に限局したpainful spasmが出現した。ジアゼパム18mg/日とクロナゼパム2.0mg/日の内服でpainful spasmは消失し,筋硬直も軽度改善したが,のけ反り発作に対しては無効であった。IVIG療法開始3日目にはのけ反り発作は消失し,つづいて筋硬直も改善し,10日目には階段昇降が可能になった。本例のように難治性ののけ反り発作を有する例に対してもIVIG療法は有用であると考えた。

I.緒言 私は広島静養院に在つて,院長松岡龍三郎博士の元に精神病患者に対するクロール・プロマジン(以下C.P.と略記)の治療経験を持つた当時,多くの例に於て,その副作用としてパルキンソン様症候並に松岡氏症候と称せられ,松岡博士が後にTorsionsdystonieと指摘した症候に屡々遭遇するに及んで,果してかかる症候を持つ疾患にC.P.を施行した場合には,如何なる現象が窺われるであろうかと云うことに関心を抱いた。当時既に,同じくフエノチアジン誘導体のデイパルコールが,抗パルキンソンニスムス剤として使用されていたことから,C.P.にはそのような作用が期待されていたが,精神病者に使用した経験からは,むしろ上記のような逆の現象を得たが,然しパルキンソンニスムス(以下パと略記)に対するC.P.の効果は或は何等かの改善を斉らしうるかも知れないとも期待した。

1 0 0 0 頬をふくらませる

◆患者に頬をふくらまさせて顔面筋の麻痺の有無をみることがある。顔面神経の比較的軽い場合の診察法の一つにあげられている。しかし頬をふくらまさせるのは顔面筋の麻痺をみているだけであろうか。 ◆頬をふくらませるには,口輪筋で強く口を閉じる必要がある。片側の顔面神経(口輪筋)の麻痺でも空気がもれて頬はうまくふくらまない。更に,も一つ閉ざさなくてはならないのは鼻咽頭で,これには軟口蓋が挙上してその上壁との間を閉じる必要がある。軟口蓋麻痺のある患者は頬をふくらますことができない。この場合には指で鼻をつまみ,界孔を閉じてやると頬をふくらますことができる。つまり,頬をふくらますには空気の出口を全て閉ざすために,口唇を強く閉じ,軟口蓋が鼻咽頭を塞ぐ必要がある。

1 0 0 0 弛緩性麻痺

運動麻痺は麻痺に伴う筋肉のトーヌスの異常状態から痙性麻痺spastic paralysisと弛緩性麻痺flaccid para—lysisに分けられる。痙性麻痺は筋トーヌスの亢進したもので上位運動neuronの障害が原因であり,必ず脳または脊髄の病変によるものであり,下位運動neuron障害または筋疾患ではみられない。弛緩性麻痺は筋トーヌスの減弱したもので下位運動neuron障害によることが多いが,上位運動neuronの障害時にも出現する。即ち,脳,脊髄の急激な病変による場合,初期は弛緩性麻痺を示すことが多い。この最もよい例は脳卒中による片麻痺の急性期の場合である。 弛緩性麻痺では筋肉のトーヌスは減弱し筋肉は柔く触れ,伸展性がより大となり,通常の運動範囲を越え,反対の方向にも動き得る様になる。

1 0 0 0 昏睡,深昏睡,超昏睡の相違はどこにあるか

昏睡comaは意識障害を代表して広義に用いられる場合と,狭義の重い意識障害を指す場合とがある。ここで問題とするのは後者である。昏睡では意識は消失して,外界からの侵害刺激でも覚醒することなく,覚醒・睡眠の調律はなくなり,従って知的活動や情動は全くみられない。随意運動や感覚認知の機能は消失し,外界から加えられた刺激に対する反射は一切認められない。このように人としての「生活」機能すなわち動物機能を喪失した状態が昏睡である。 これに対し「生命」維持機能すなわち植物機能は保持されており,呼吸,心拍,血圧,体温などの自律神経機能は正常に保たれている。なお排尿(便)機能をこれらと同様に扱うのは妥当でない。意識が消失すれば括約筋の随意運動制御はできなくなり,自律神経機能が正常であっても,失禁するからである。

目的:左前頭葉内側而損傷群と背外側面損傷群の視覚性呼称能力と語列挙能力を比較検討した。対象・方法:11例の超皮質性運動失語を呈する右利き脳梗塞または出血患者。病巣はCTまたはMRIにて同定した。視覚性呼称能力としてWAB失語症検査V-Aの20物品の呼称課題を,語列挙能力として同V-Bの語想起課題を用いた。結果・考察:左前頭葉内側面損傷群は視覚性呼称が良好であるのに対し語列挙が不良であった。外側面損傷群では視覚性呼称,語列挙いずれも不良であった。この結果から左前頭葉内側面は語列挙に,背外側面は視覚性呼称に重要であることが推測される。サルの実験において,前頭葉背外側面にある前頭前野は視覚誘導性の動作に,内側面にある補足運動野は記憶依存性の動作に関与することが知られている。 言語においては視覚性呼称は視覚誘導性の動作に,語列挙は記憶依存性の動作に対応すると考えられる。したがって,本結果は行為における前頭葉背外側面と内側面の機能的相違が言語機能においても当てはまることを示唆する。