1 0 0 0 OA ウサギの近交系の確立

- 著者

- 矢沢 肇 梅沢 英彦 倉益 茂実 宮嶋 正康

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.203-206, 1986-04-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 6

日本生物科学研究所付属実験動物研究所において全兄妹交配により, JWY-NIBS及びNWY-NIBSの2近交系が確立された。それらの起源, 確立過程, 成熟時月齢, 成熟時体重及び標識遺伝子は下記の如く要約される。1.JWY-NIBS: 起源: 東京都の高尾山付近で繁殖され, その後府中市の農家で維持されていたウサギを起源とする。近交開始年月: 1964年4月。近交系確立年月: 1981年6月。成熟時月齢: メス7カ月, オス7.5カ月。成熟時体重: メス2.8~3.0kg, オス2.7~2.9kg。生化学的標識遺伝子: ヘモペキシンHxs型, エステラーゼEst-1s型, α-プロテインはF型にそれぞれ固定していた。2.NWY-NIBS: 起源: 米国ジャクソン研究所より1967年に導入された系統III, ニュージーランドホワイト種を超源とする。近交開始年月: 1967年11月。近交系確立年月: 1982年7月。成熟時月齢: メス7.5カ月, オス8カ月。成熟時体重: メス2.8~3.0kg, オス2.9~3.1kg。生化学的標識遺伝子: ヘモペキシンHxF型。エステラーゼEst-1s型及びEst-2f型, α-プロテインはS型にそれぞれ固定していた。

1 0 0 0 OA 資料・手技 実験動物の精液の採取について

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.61-62, 1960-03-30 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 無菌豚の飼育に関する研究 I.飼育装置および子脈摘出について

- 著者

- 柏崎 守 波岡 茂郎 湯本 健吾 柴田 重孝 赤池 洋二

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.85-92, 1967-07-30 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 3

ブタの無菌飼育実験に際し, 飼育装置および子豚の摘出方法などについて検討した。本実験における無菌豚の飼育装置は, 無菌手術箱, 無菌運搬箱ならびに無菌飼育箱からなっている。手術箱はSPF豚生産用のもので, これらの側面に径30cmの穴をあけ, ここにスリーブが装着できるように一部改良した。運搬箱および飼育箱は, 米国Partsco社製のもので, 飼育箱はとくに改良を加えて使用した。すなわち, 床面は金あみのものとし, 糞尿などは金あみを通して下方の空間に落ちるようにした。滅菌ロックの内キヤップはステンレス鋼製のものとし, これらの開閉は片手で容易に操作することができるようにした。飼育箱には, 新しく考案した空気調和機を連結させ, 温度および送風量を調節できるようにした。飼育装置の滅菌は, 2%過酢酸の噴霧によって行ない, また飼育箱の消毒槽用および姙娠豚の腹面消毒用には, ハイクレー10を使用した。姙娠豚から胎子を無菌的に得る方法は, 子宮切断術によった。姙娠豚の麻酔は, 炭酸ガスの吸入麻酔で行ない, 摘出胎子の生存率はきわめて良好であった。

1 0 0 0 OA スナネズミ (Meriones unguiculatus) の毛色に関する遺伝学的研究

- 著者

- 松崎 哲也 安田 幸雄 野中 衆一

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.337-341, 1989-10-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 5 8

スナネズミの毛色に関する遺伝学的研究を行った。まず, 白色について遺伝分析を行うために, 白色と野生色とを交配しF1, F2およびバッククロス個体を得た。その結果, F1はすべて野生色, F2では野生色と白色が3: 1に, またバッククロスでは1: 1に分離した。次に, 本研究で発見された黒色 (非野生色) の個体をもちいて野生色の遺伝分析を行った。野生色と黒色との交配でF1およびF2を得た。F1はすべて野生色を, またF2では野生色と黒色が3: 1に分離した。なお, 交配実験で得られた各世代における毛色の性比を調べたが偏りはなかった。以上の結果は, 白色は常染色体性の劣性遺伝子支配を, また野生色は非野生色に対して優性で常染色体性の遺伝子支配を受けることを示した。また, 黒色個体の出現によって, brown遺伝子座の存在が示唆された。以上を総合すると, スナネズミの毛色はマウス・ラットと同様に3種類の基本遺伝子座, a (non-agouti/agouti) , b (brown/black) およびc (albino/colored) で説明できることを強く示唆した。

1 0 0 0 OA 韓国型出血熱について

- 著者

- 川俣 順一

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.317-320, 1979-04-30 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 4

昨年2, 3の大学の研究室で動物実験関係者に韓国型出血熱 (KHF) 類似の急性熱性疾患がまとまって発生したことが報道されたことは御承知の通りであります。本病は日本では人間には常在しない流行病でありますが韓国では毎年数百名の発生があります。感染経路等についても未だ充分明かではない部分もありますが, 昨年度来, 文部省の科学研究費の補助により, 「動物実験における人獣共通感染症特に流行性出血熱の現状調査とそれらの防止対策の研究」という研究班が編成され, わが国のこの方面に関係の深い研究者によって鋭意現状把握と感染経路の解明, 血清診断法の開発等に努力が払われています。その際, この方面の研究では最も進んでいる韓国の高麗大学李教授の絶大な御協力を得ております。そこでこの研究班ではとりあえず現時点で得られている情報をもとにKHFの実験動物界からの排除と本病の予防対策をまとめましたので, 会員の皆様にお知らせいたします。こんご研究の進展に伴い内容の改訂が当然考えられますが, 御意見がありましたら是非川俣までお聞かせ下さいますよう御願い申し上げます。

1 0 0 0 OA 広鼻類の鼻と狭鼻類の鼻

- 著者

- 石井 未之助

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.51-54, 1957-03-30 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA ウサギの食糞行動―ウサギは硬糞も摂取する―

- 著者

- 海老野 耕一 首藤 康文 高橋 和明

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.611-613, 1993-10-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 4 7

ウサギは食糞行動を示す代表的動物種である。従来よりウサギは軟糞・硬糞の2種類の糞を排泄し, その内軟糞だけを摂取すると報告されてきた。しかし, ウサギの食糞行動を詳細に観察したところ, ウサギは軟糞同様に硬糞も摂取していた。従来, ウサギはその栄養価値が高いゆえ軟糞のみを摂取すると言われていたが, 栄養価値の低い硬糞も食べていることが本実験で明らかになった。得られた成績から, ウサギの食糞行動は結腸もしくは直腸内にあってそれらの壁を内側より伸展する糞そのものの刺激によって誘起される可能性があると考えられた。

1 0 0 0 OA マウスの体重, 体温, 血液性状, 血清生化学値におよぼすセンダイウイルス感染の影響

- 著者

- 伊藤 豊志雄 岩井 浤

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.491-495, 1981-10-20 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

センダイウイルスに感染したICRマウスの体重および体温は減少し, その減少の程度は投与ウイルス量に比例した。重症例においては, ヘモグロビン, ヘマトクリット, 赤血球数, 白血球数とロイシンアミノペプチダーゼの上昇と, 網赤血球と乳酸脱水素酵素の減少をみた。

1 0 0 0 OA 新生仔カニクイザルの体温変動

- 著者

- 小野 孝浩 鈴木 通弘 成田 勇人 長 文昭

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.293-296, 1989-10-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

カニクイザル新生仔の健康管理上の一指標として体温 (直腸温) を取り上げ, 新生仔における体温の変動についていくつかの基礎的検討を試みた。生後0日齢の新生仔ザルの体温は, 母ザルにより上手に哺育されていたもの183頭では33.0~37.7℃, 哺育されていなかったもの21頭では24.1~34.8℃の範囲にあった。母ザルの哺育能が良好である場合の新生仔の娩出直後からの体温変化をみると, 娩出時は約36℃と母ザルの体温に近似していたが, その後急激に下降し40~50分後に32~33℃で最低となった。その後, 新生仔の体温は上昇に転じ, 生後180~240分で36~37℃となり安定した。一方, 帝王切開術にて娩出し保温せずに個別ケージに収容された新生仔の体温は, 娩出直後37~38℃であったものが, 120分後には29~32℃にまで低下した。

1 0 0 0 OA マウスにおけるボーマン嚢上皮細胞の性差および微細構造

- 著者

- 浜田 佑二

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.485-490, 1979-10-30 (Released:2010-12-09)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 4 4

ボーマン嚢上皮が立方細胞を有する腎小体は成熟したJCL-ICR, El, ASKおよびKKマウスの雄では90%以上に認められ, 成熟したJCL-ICR, dd, ElおよびASKマウスの雌では10%以下に認められたのに対し, 10週令および23~28週令のC57BL/6J-obマウスでは雄で87.2~88.7%, 雌で57.9~66.6%に見られた。このことから成熟C57BL/6J-ob雌マウスのボーマン嚢上皮細胞は通常の成熟雌マウスと異なり, 成熟雄マウスに類似していることが判明した。JCL-ICR雄マウスのボーマン嚢上皮が立方細胞を有する腎小体の出現率は5週令より高くなり始め, 週令と相関して増加し, 完全に成熟した10週令マウスでは95.8%に達し, 成熟雌マウスとの間に差が認められた。立方上皮細胞の表面では密な微細絨毛と1~2して本の線毛との混在が見られ, 近位尿細管と類似の構造が観察された。

1 0 0 0 OA 実験用ネコにおける血液および血清生化学的検査値の成長に伴う変動

- 著者

- 中井 伸子 名和 孝二 前川 美津子 長沢 久充

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.287-294, 1992-07-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 3

日本新薬株式会社安全性研究所で育成した実験用ネコ91頭の血液および血清生化学的検査値19項目について, 1~48カ月齢までの変動と性差を検討し以下の成績を得た。成長と関連して変動した項目が多く, 赤血球数 (RBC) , ヘモグロビン (Hb) , ヘマトクリット (Ht) , 赤血球恒数, GPT, 総蛋白 (TP) およびアルブミン (ALB) は1ヵ月齢より成長に伴い増加した後安定し, 白血球数 (WBC) , アルカリフォスファターゼ (ALP) , 無機燐 (Pi) , 総ビリルビン (TBil) , 総コレステロール (TC) , グルコース (GLU) およびトリグリセリド (TG) は, 成長に伴い減少した後安定した。GOT, 血清尿素窒素およびカルシウムは, 成長に伴う変動が認められなかった。成長に伴い変動した項目の中で, 赤血球恒数, GPT, GLUおよびTCは, 3~4ヵ月齢頃より安定したが, 大部分は, 体重がプラトーになる9~11ヵ月齢頃 (RBC, Hb, Ht, TP, ALB) から18ヵ月頃 (WBC, ALP, TG, Pi) に安定した。このことから, ネコでは, 少なくとも9~11ヵ月齢, 場合によっては18ヵ月齢以上の動物を成熟個体として取り扱うべきであることが示唆された。11ヵ月齢以降, 平均赤血球容積, 平均赤血球ヘモグロビン量およびWBCでは雌が雄より, また, ALBでは全期間を通して雄が雌より高値を示す傾向があったが, 他の項目では明確な性差は認められなかった。

1 0 0 0 OA ゴールデンハムスターにおける体表面積の測定

- 著者

- 大和田 一雄

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.221-224, 1992-04-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 12 13

直接法により, 30頭のゴールデンハムスターの体表面積を測定し, その値を基に2つの計算式における恒数 (K値) を求めると共にその有効性について検討した。Dubois and Duboisの式における恒数は5.31, Meeh-Rubnerの式では11.89であった。これらの値は動物の体重や性別に関係なく一定の値を示した。求めた恒数の有効性を確認するために, 別の20頭の動物について実測値と計算値との比較を行ったところ, 両者に有意な差は認められなかった。従って, 今回求めたそれぞれの恒数は, 実際に体表面積を計算する場合に使用可能であることが確認された。

1 0 0 0 無菌ウサギの人工哺育ならびにSPFウサギ繁殖集団の確立

- 著者

- 宿田 幸男

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.39-47, 1979

- 被引用文献数

- 3

日本白色種ウサギから子宮切断術でえられたウサギを, 4種類の人工乳を用いて無菌状態で人工哺乳した。人工乳の組成はTable1のようである。2種類の人工乳に加えたウサギ乳は, 出産7日~25日後の母ウサギから仔ウサギを夜間離しておき, 翌朝人の手で搾乳した後に仔ウサギを同居させることを繰り返えして集められた。人工乳の投与量は, Y (1日の総哺乳量ml) =2.3X+a (1≦X≦14) , Y=32.2+a (15≦X≦25) , Y= (32.2+a) -3.75 (X-25) (26≦X≦34) , (Xは仔ウサギの日令, aは0日令の授乳量) により, 1日2回にわけ34日令まで強制投与された。また, 滅菌市販固型飼料を14日令から自由に摂食させた。<BR>これら無菌ウサギ155匹中130匹が36~40日令まで育成されたので, あらかじめ微生物を定着させることなく, アイソレータからSPF施設に移し育成した。これらウサギの離乳率は給与された人工乳組成によって異なることはなかったが, 体重曲線は無菌・SPF時期を通して, ウサギ母乳を40%混合した人工乳給与群がもっともすぐれていた。ただし, 繁殖性, 体重曲線とも第2世代以後のウサギは人工乳の組成による親ウサギのちがいの影響はあらわれていない。<BR>このような手段によって1973年に確立されたSPFウサギ繁殖集団は現在に至るも<I>Past.p neumotropica, Bord. bronchiseptica, Coccidium (E. perforans, E. magma, E. stidae) , Encephalitozoon cuniculi, Choriptes cuniculi, Psorptes communis</I>などの汚染を受けることなく維持されている。<BR>なお, 本報告の要旨は日本実験動物研究会第8回研究発表会 (1973年10月, 静岡市) において報告した。

1 0 0 0 OA 薬物の急性毒性実験における環境温度の影響

- 著者

- 山内 忠平 高橋 弘 安藤 昭弘 今石 延子 野村 達次

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.31-38, 1967-04-30 (Released:2010-12-09)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 3

低温 (10℃) , 常温 (25℃) , および高温 (35℃) 環境に暴露したICR-JCLマウスを用いて, Pentobar-bital, Adrenalin, Acetylcholineの致死作用に対する環境温度の影響について検索した。また, 各温度下で上述の薬物を投与したときの心電図, 心拍数, 呼吸数, 血圧, および体温の経時的変化を観察した。1.Pentobarbita1の作用は低温下でもっとも強く現われ, 常温, 高温の順で弱くなった。Pentobarbital50mg/kg以上の投与により, 心拍数と呼吸数が減少し, 血圧と体温は下降した。これらの変化は低温下で強く, 投与後約45分で死亡した。高温下の変化は軽度であった。2.Adrenalineの作用は低温下で強く, 高温, 常温の順に弱くなった。Adrenalin6mg/kgの投与により心拍数の減少, 呼吸数と血圧の―過性の増加, 体温の下降が認められた。この変化は高温下では急激に起こり, 投与後10~15分で死亡した。3.Acetylcholineの作用は高温下で強く, 低温, 常温の順に弱くなった。Acetylcholine140mg/kgの投与により不整脈が発現し, 心拍数と血圧は一過性に減少した。呼吸数と体温は漸減した。この変化は高温下で強く現われ, そのまゝ死亡した。低温下では一時減少してから, 少しく回復し, 以後徐々に減少した。4.以上の結果は, 低温もしくは高温に暴露された動物の生理機能の変化と, 薬物投与による生体の反応とが同時に作用していると考えられ, 実験に当って, 一定の環境温度に設定することの重要性を示唆した。

- 著者

- 松崎 哲也 鈴木 博 神谷 正男

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.65-69, 1989

- 被引用文献数

- 3

1984年4月から6月にかけて奄美大島で捕獲したアマミノクロウサギ (<I>Penzalagus furnessi</I>, 以下クロウサギと略す) 雌雄各5匹を導入し, ケージ内飼育・繁殖を試みた。飼育中のクロウサギは神経質で音に敏感で警戒心が強く, 常に逃避行動をしめした。飼料は, ウサギおよびナキウサギ用の固形飼料を主に, 好食するサツマイモ, リンゴ, ススキ等の野草を若干与えた。クロウサギはカイウサギと同じく食糞行動がみられた。糞には硬い糞と軟らかい糞の2種があり, 後者を食した。ケージ内飼育のクロウサギは最大体重に達するまでに13ヵ月を要したが, 雌雄間に体重の差はみられなかった。繁殖には小型のケージ6個を並列に並べた6連式ケージを作製して用いた。交配は雌雄1: 1で行った。雌雄各5匹の種々の組み合わせで, 延べ74回の交配を試みた。そのうちの1組に妊娠が成立し, 1986年6月10日, 1仔の誕生をみた。この新生仔 (2日齢) は体重が100gであり, 目や耳が閉じ, 門歯が萌出していた。また, 新生仔は野生色の短毛を有しており, 腹部の皮膚は赤味を帯びていた。4肢の爪は伸びて, 先端は白く糸状に巻いていた。新生仔は生後4日で死亡したが, この時の体長は15cmであった。

- 著者

- 田中 愼 福田 勝洋 後藤 信男 松沢 昭雄

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.251-255, 1993

1年齢以上のハタネズミの副腎皮質を組織学的に観察し, この種の特徴と性差を検索した。ハタネズミでは皮質全体が雌に比べて雄でより薄く, マウス・ラットと同様であるのに対して, シリアンハムスター・マストミスとは逆であった。雄では束状層が厚く, 網状層が極めて薄く, マウス・ラット・シリアンハムスター・スナネズミと類似しているがマストミスとは逆であった。雌では束状層と網状層が各々外層と内層に区分できた。雌では網状層が厚く残り, 雄と際立った差を示し, マウス・シリアンハムスター・スナネズミ・マストミスと異なっていた。光顕レベルでこの種に特異な付加層はみられなかったが, 雌の網状層内層はこれにあたる可能性が示唆された。ハタネズミの副腎皮質はその食性の特異さからも更に検索を進めるのに値する対象と考えられた。

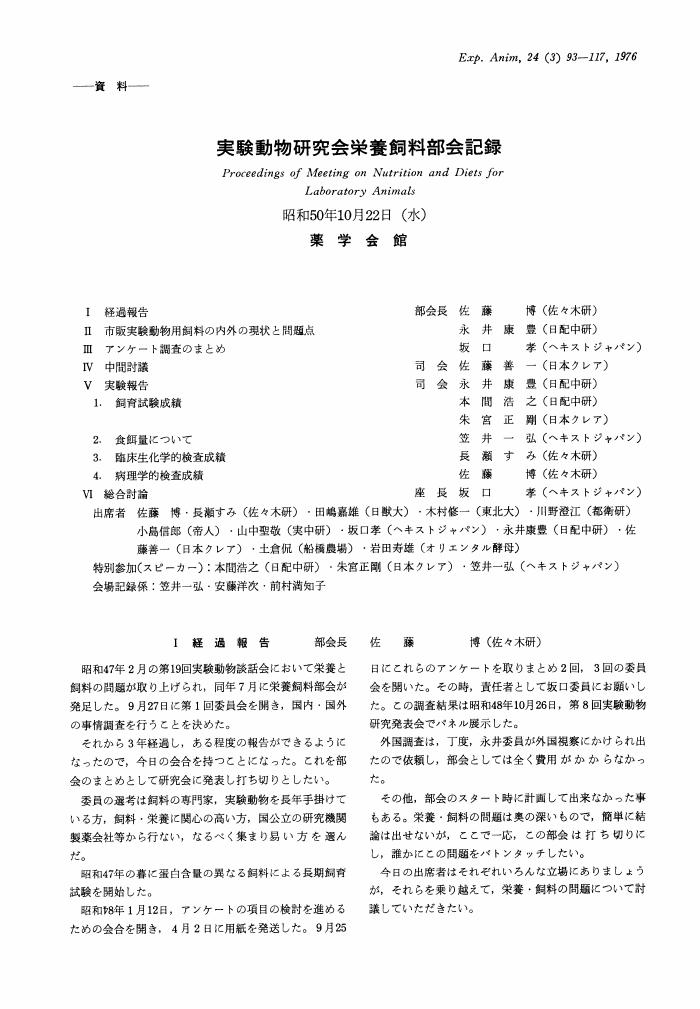

1 0 0 0 OA 実験動物研究会栄養飼料部会記録

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.93-117, 1976 (Released:2010-08-25)

1 0 0 0 ラットにおけるマウス肺炎ウイルス (PVM) の血清学的証明

- 著者

- 宮田 博規 渡辺 洋二 近藤 久義 八神 健一 佐藤 浩

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.371-376, 1993

- 被引用文献数

- 1

マウス肺炎ウイルス (PVM) の感染把握を目的として, その特異抗体の定量を三種類の血清学的試験法 (二種の血球凝集抑制試験「HI」法並びに間接蛍光抗体法「IFA」) で吟味したところ, IFAが最も感度並びに特異性に関し優れていた。この結果, IFA法は動物実験施設等を対象とする小規模的なモニタリングの適用に実用性から選択肢の一つであることが確認された。この方法を使用して, 我が国の研究機関およびブリーダー由来の実験動物 (ラット, マウス, ハムスター, モルモット, ウサギ) の1, 280サンプルを対象として, PVMの感染流行の有無を血清学的方法により検索した。その結果, 実験動物の中で特にコンベンショナルラット (116/674; 17.2%) とSPFラット (60/200; 30.0%) で高率に抗体が検出された。また, コンベンショナルウサギにおいても低率ながら, 抗体陽性固体 (2/144; 1.4%) を認めた。しかしながら, ハムスターやマウスでは抗体陽性固体を検出することが出来なかった。これらの結果から, 我が国のコンベンショナルコロニーやSPFコロニーにも, 欧米同様PVM感染が存在し, 今後SPFラット・マウスの検査項目として全ブリーダーでとりあげる必要性が示唆された。

- 著者

- "わが国における実験動物の生産・調査・研究"班

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- 実験動物 (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.307-340, 1973

1970年度1年間の動物使用数についてのアンケート調査を行ない, つぎのような結果をえた。<BR>アンケートの回答率は67.4% (発送1310, 回答883) であったが, 主要な機関についてみると80%以上の回答率であり, ある程度満足できるものであった (表1) 。<BR>使用された動物種をみると, 原生動物のミドリムシから哺乳動物霊長目のチンパンジーまで, およそ442属585種ならびに12属 (種名不詳) が記録された (表2) 。<BR>これらの使用動物種のうち, 比較的広い分野でつかわれた動物種 (使用機関数10単位以上) をひろってみると, 無脊椎動物では11科 (表3) , 魚類では9種 (表4) , 両生類・は虫類では7種 (表5) , 鳥類では5種 (表6) , 哺乳動物では霊長目4種 (表7) , 実験動物・家畜あわせて12種 (表8・9) であった。<BR>一般的な実験用動物の使用数についてみると, 哺乳動物ではマウス11, 150, 143, ラット1, 600, 643, ウサギ152, 917, モルモット144, 936, イヌ68, 052, ゴールデンハムスター21, 549, ヤギ17, 392, ネコ13, 757, ブタ8, 821, ウシ5, 147, サル類3, 526 (内マカカ属サル3, 007) , ヒツジ1, 187, ウマ371で, その他の哺乳動物は5, 416であった。トリ類ではニワトリ407, 637, ウズラ69, 335, ハト3, 052, ニワトリタマゴ43, 569, 965+であった。なおトリ類の全数は482, 199であった。は虫類ではイシガメが352で, は虫類の全数は4, 676, また両生類ではトノサマガエル65, 286, ウシガエル23, 612, ニホンアカガエル14, 840, ヒキガエル11, 671, イモリ17, 638, アフリカッメガエル6, 489で, 両生類の全数は151, 304であった。魚類についてみると, メダカ135, 275, キンギョ45, 587+, コイ21, 532+, グッピー15, 500で, 魚類の全数は244, 661+であった。<BR>系統ならびに品種・内種についてみると, きわめて多数のものが記載されていたが, とくに広い分野でつかわれたものを数えてみるとつぎのとおりであった。<BR>系統として, マウス23 (表11・12) , ラット9 (表13) , モルモット1 (表14) , 品種・内種としてはニワトリ3, ウサギ2, イヌ1, その他であった (表14) 。<BR>それらのうちで, とくに多数つかわれた系統をみると, マウスではddグループ, ICR, CF#1, C3Hグループ, c57BL・c57BL/6グループ, swissがあげられるしラットではWistarグループ, SPrague-Dawley, Donryuがある。そのほか, モルモットのHartley, ニワトリの内種White Leghorn, ウサギの品種日本白色種も比較的多数つかわれている。<BR>過去2回の調査との比較をみると, 年ごとに使用数の増加がみられている。そして, マウス・ラット・ウサギ・モルモットの4者で全体の90%以上を占めている点は毎回の調査で同じである。なお, とくに増加の著しいものは, マウス, ラット, ゴールデンハムスター, ニワトリ, ウズラであり, その逆に, 1960年度にくらべて著しく減少したものとしてはサル類があげられる。

1 0 0 0 サーモグラフによるラットの快感温度域の推定

- 著者

- 吉田 燦 杉山 知之

- 出版者

- 公益社団法人 日本実験動物学会

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.225-232, 1981

- 被引用文献数

- 1

ラット自身が快適とする近隣環境温度を推定するために, ラットの尾部皮膚温の変化に着目し, 室温を2℃間隔の5段階に変化させてそのサーモグラフを撮影するとともに行動観察を行った。ポリカーボネート製ケージ内に5匹1群で飼育されたラットは室温20~24℃では体を寄せあい, 室温28℃では互いにできるだけ離れた位置をとり, 室温26℃でその中間の状態となる行動を示し, その間尾部皮膚温は常に高く, 室温20℃においても28.5~31℃に維持された。同型のケージに単独飼育されたラットの尾部皮膚温は, 室温28℃では群飼ラットとほぼ等しく, 室温26℃でもこれに近い値を示したが, 24℃以下の室温では降下が激しく, 室温20℃では20~23℃にまで達した。5匹1群のラットではケージ内温度の上昇も見られたが2℃を超えることはなかった。室温28℃では単独ラットも群飼ラットもともに唾液を体に塗って熱放散を増加させる行動を行った。これらの結果から, ラットが単独で高い尾部皮膚温を維持し, 同時に唾液を用いて放熱を計る必要のない温度すなわち26~27.5℃をラットの快感温度と推定した。