- 著者

- 浦 倫彰

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F3-1-F3-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 【討論者1】サブテーマ3:「日本の「会社主義」はどうなるのか?」

- 著者

- 菊澤 研宗

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.D3-1-D3-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA Japanese Management

- 著者

- Franz Waldenberger

- 出版者

- Japan Academy of Business Administration

- 雑誌

- 經營學論集 (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.87-96, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 【司会者1】サブテーマ3:「日本の「会社主義」はどうなるのか?」

- 著者

- 吉村 典久

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.C3-1-C3-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 《01》東北部会発―誘致企業と地場企業の現状と可能性

- 著者

- 佐々木 純一郎 岩淵 護 中村 和彦 岸 保行 堀籠 崇

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.W1-1-W1-2, 2019 (Released:2019-09-26)

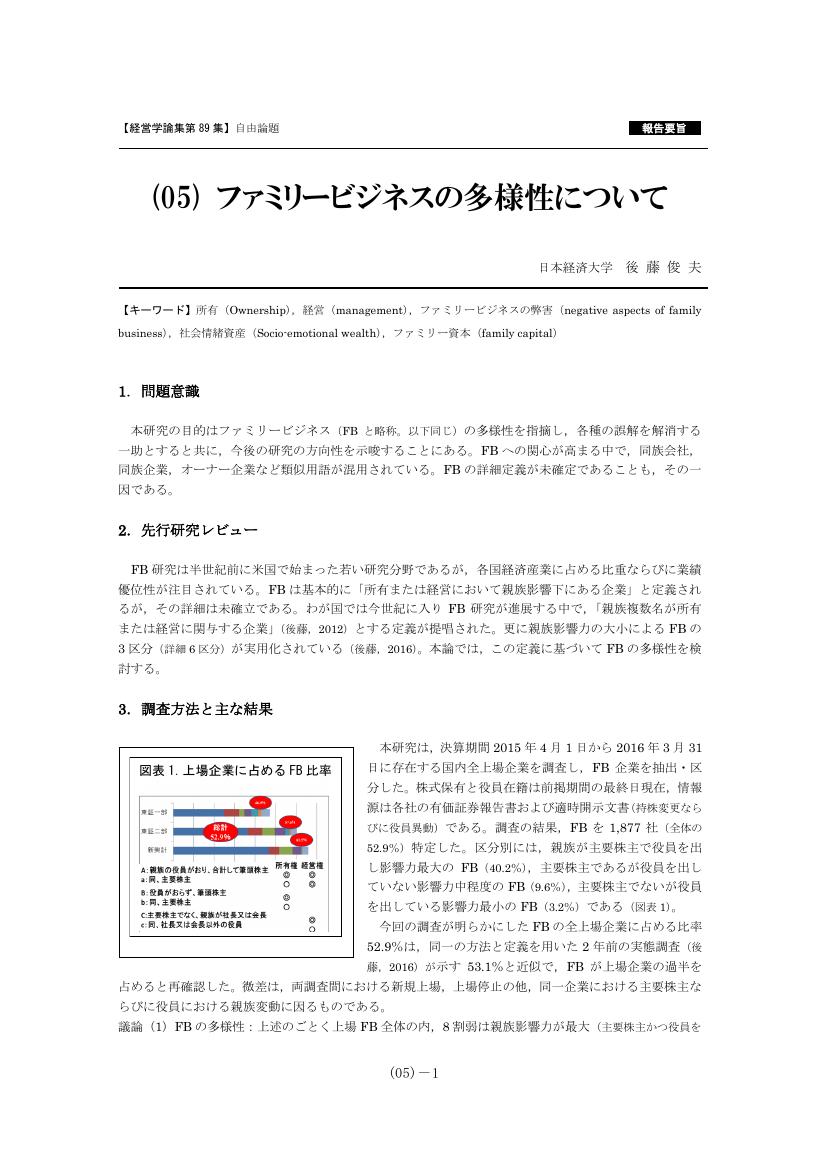

1 0 0 0 OA (05) ファミリービジネスの多様性について

- 著者

- 後藤 俊夫

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F5-1-F5-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 《02》北方バーナーディアンの挑戦 2 ─非公式組織を問う─

- 著者

- 玉井 健一 西村 友幸 大平 義隆 藤沼 司

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.W2-1-W2-2, 2019 (Released:2019-09-26)

- 著者

- 渡部 あさみ

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F8-1-F8-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA (07)企業におけるワークルールの知識普及・遵守と労務監査・労働条件審査

- 著者

- 石毛 昭範

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F7-1-F7-6, 2019 (Released:2019-09-26)

企業におけるワークルールの知識普及や遵守については,少なくとも経営学分野からの検討は十分行われてこなかった。本稿では,企業におけるワークルールの知識普及がこれまでどのように行われ,どういった問題があったかについて述べる。これに対して,企業に対するインセンティブとなりうるものとして労務監査・労働条件審査があるが,その広がりに寄与していると思われる「公契約条例」の歴史や意味,役割,さらにはその前提となる ILO第 94号条約の意義について論じる。そして,企業におけるワークルールの知識普及や遵守に対して,公契約条例および労務監査・労働条件審査がどのように関わり,そこにどのような意義や問題点があるか,そして今後どのような方向性が考えられるかについて考察する。

1 0 0 0 OA 日本株式会社の再設計 ──生産共同体への回帰──

- 著者

- 小松 章

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.80-86, 2019 (Released:2019-09-26)

日本の株式会社は,国際化に対応して英米流の株主利益優先の改革を進めてきたが,従業員の雇用に犠牲が生じるなど,行き過ぎが見られる。日本企業の現状を概観すると,会社法制が実効性を欠いていることもあって問題点も少なくないが,株主軽視というような海外からの批判は事実と異なる。日本企業が内部留保を重視する姿勢は,配当性向に相反するため,短期利益を志向するファンドの目には株主軽視と映ることになるが,事実は日本企業が長期的な成長視点から雇用の安定や株主の利益を重視しているということにほかならない。日本は,行き過ぎた株主利益優先の改革に終止符を打ち,生産共同体的な視点に回帰して株式会社を再設計する必要がある。営利的な企業観の強いアメリカにあって株主主権を批判し企業主体論を主張したアンソニーのモデルを参考に,日本の株式会社の再設計を提唱する。

1 0 0 0 OA 【討論者1】サブテーマ1:「日本的経営とは何だったのか?」

- 著者

- 高橋 公夫

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.D1-1-D1-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 【討論者1】サブテーマ2:「日本的経営の何を残し,何を変えるのか?」

- 著者

- 林 正樹

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.D2-1-D2-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 日本的経営 ──過去,現在,その向こう──

- 著者

- 咲川 孝

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.57-66, 2019 (Released:2019-09-26)

本稿では,日本企業,その経営を戦後からバブル経済までの時期,さらにポストバブル,つまり失われた20年を経て今日までの時期に分けて,それがどのようなものであるかを議論する。最後に,これらの議論に基づき,日本の企業,その経営,組織,そしてビジネスシステムの将来を検討してみる。戦後の日本の企業に関して,その内部は氏族型組織(クラン)として特徴付けられ,このような内部組織,企業統治,サプライチェーンからなるビジネスシステムは組織型ないしは協調的である。バブル崩壊後は,組織内部は市場型組織となり,ビジネスシステムは競争的となってきた。日本の経営,企業システムは,欧米にみられる市場型ないしは競争的なものへと収斂(コンバージェンス)しているようであるが,制度的環境に埋め込まれたビジネスシステムの変容は容易ではない。今後,日本の経営の強みを活かしながら,競争的なビジネスシステムの要素を取り込んで,新しいビジネスシステムが創発するという,収拡散(クロスバージェンス)の傾向もありうる。

- 著者

- 黒田 兼一

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.47-56, 2019 (Released:2019-09-26)

本論文は「日本的経営」の現在を人事労務管理の面から考察する。人事労務管理を,労働者の動員システム,「合意」形成システム,労働者の支配システムとして,その現状を問う。敗戦直後からの混乱を経て,日本の人事労務管理は,日本の労働者の意識と感情を管理のなかに取り込んだ「ヒト基準」の「動員システム」であった。一般に「終身雇用と年功制」と理解されているが,各人の「能力」を「平等」に扱い,その能力を相互に発揮させる「競争民主主義的」な支配システムであった。ところがバブル崩壊以降から現在まで続く人事労務管理「改革」は,その「ヒト基準」の特徴を削ぎ落とすものである。「仕事基準」を基本とした「自己責任とフレキシブル化」の支配システムといえる。だが,それは安定的に機能していない。雇用形態にかかわらず「従業員として正当に公平に扱う」ことが極度に後退しているからである。森岡孝二が指摘した「雇用身分社会」の雇用と処遇をめぐる「動員システム」を「ヒト基準」からどのように立て直すか。これからの重要な課題である。

1 0 0 0 OA 【司会者1】サブテーマ1:「日本的経営とは何だったのか?」

- 著者

- 大平 義隆

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.C1-1-C1-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 消えゆく日本的経営 ──グローバル市場主義に侵食される日本企業──

- 著者

- 上林 憲雄

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.38-46, 2019 (Released:2019-09-26)

- 被引用文献数

- 1

日本的経営はグローバル市場主義によって著しく侵食され,もはや風前の灯火の状態にある。日本的経営の要素として今日まだ辛うじて残っている特徴は「人材の育成志向」くらいである。また,日本的経営として取り上げられる要素では必ずしもないものの,評価基準を自国や自企業(己自身)にではなく諸外国や他企業という「外」に置く点も変わらぬ日本的特徴である。今後,ますますグローバリゼーションが進展する中,日本企業が世界に伍していくためには,外部に基準を求めそれに合わせようとするのではなく,自らで納得する基準を作り,それに沿ってユニークな人材を育成していくことである。加えて,グローバル市場主義が日本企業や社会に対しもたらす負の側面にも十分配慮する必要がある。

- 著者

- 市古 勲

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.67-79, 2019 (Released:2019-09-26)

本稿は,かつて存在し,日本企業の強みの源泉であったと考えられている「会社主義」が,現在はどのような形態に変化し,また,その機能状態がどうなっているのかを調査・考察するものである。調査・考察するにあたっては,可能な限り長いスパンで定点的に行われている種々のアンケート・データと,筆者が行ったインタビュー調査を使用した。主な結論は次の通りである。まず,日本企業の被用者らの「終身雇用」,「年功序列」に対する意識は,おおむね肯定的であり,現在においてもその雇用形態を望む声が多い。しかし,会社そのものへの帰属意識や忠誠心は,世代を経るにつれて希薄になっている。一方,企業側は,ステークホルダーとして従業員を重視する姿勢は見せつつも,景気・業績の状況に応じて人員調整をしているケースが多い。以上の事から,現状において,「会社主義」的な特徴は,形としては観察されるものの,その内実はかつてのものとは異なっており,それ故に,日本企業の強みの源泉として機能しているとはいえそうにない。

1 0 0 0 OA 【司会者1】サブテーマ2:「日本的経営の何を残し,何を変えるのか?」

- 著者

- 三井 泉

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.C2-1-C2-2, 2019 (Released:2019-09-26)

1 0 0 0 OA 日本型経営とその変化 ──企業文化の層から考える──

- 著者

- 佐藤 和

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.29-37, 2019 (Released:2019-09-26)

企業文化を層として考えるハイブリッド・モデルで見ると,日本型経営とその変化は,国の文化とその変化に伴う問題として考えることができる。最も変わりにくい基層文化は宗教的,歴史的に定着している集団主義であり,これにより終身雇用制度の考えや実態が根強く残っている。一方,権力格差の次元である垂直的な側面は,戦後教育の変化と世代交代により,水平的に変化しつつある。そこでは従来のピラミッド構造ではなく,価値観の共有による組織統合がより有効となり,また年功序列制から能力主義評価への変化がもたらされている。表層的な文化である会社を共同体と考える信頼メカニズムは,いわゆるタコツボ型の問題を引き起こすが,ダイバーシティを進めるためにも,従業員に会社以外の共同体への参加を促すと同時に,経営理念の浸透による価値共有を進める事が必要である。また垂直的な組織ほどコンプライアンスに問題がある傾向が見られ,価値共有型の企業倫理の制度化が不十分であると不祥事が起こるのであり,そこでは企業文化変革が必要とされよう。

1 0 0 0 OA 輸出信用保險の組織に就て(官營及び公營事業, 經營學自體の諸問題官營及び公營事業)

- 著者

- 瀧谷 善一

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 4 (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.275-298, 1930-10-20 (Released:2017-08-01)