2 0 0 0 OA 視覚文化におけるデザイン資源の総合的分析:デザイン学研究方法論の構築をめざして

視覚文化におけるデザイン資源に関する本研究では、国内外のデザイン・アーカイヴの調査を行った。視覚デザインの生産物、すなわち写真・映像、活字、タイポグラフィ、ピクトグラム、アイソタイプ、アイコン、ディスプレイなどは、デザインの潮流を生み出すデザイン思想やICOGRADAなどの国際組織と深い関わりがある。デザイン創造行為と生産物は、国際デザイン組織ICOGRADAを通じた人的交流によって世界規模で拡大・発展した。さらに新たなデザイン思想を構築し、継承と還流を繰り返していることが解明された。

- 著者

- 井口 壽乃 森脇 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.3_81-3_88, 2022-01-31 (Released:2022-02-05)

- 参考文献数

- 28

本研究の目的は,名古屋市で 1989 年から 1997 年に全5回開催された国際ビエンナーレ「アーテック」(ARTEC)の歴史的意義を明らかにすることにある。アーテックが開催されたおよそ 10 年間は、インターネット社会の到来以前の高度情報社会を背景としたアートとデザインの転換期にあたる。この展覧会の意義は,いわゆる現代芸術の一つのジャンルとしての「メディアアート」の形成にとどまらず,1980 年代から国が主導する地域産業の高度化に寄与する特定事業構想に基づいて名古屋市が推進する「デザイン都市名古屋」の文化政策に貢献したことが指摘できる。 本稿では,第1にアーテックと同時に開催された世界デザイン博覧会および世界デザイン会議 ICSID と名古屋市の地域的課題の関連を考察する。第2に,アーテック企画者の森茂樹と山口勝弘に注目し,ハイテクノロジー・アート国際展からアーテック開催までの過程における彼らの役割を明らかにする。第3に,名古屋市の都市政策,および通産省の政策とハイテクノロジー・アートの関係を考察する。最後に,アーテックは国と地域経済,都市のイメージづくりと文化創造,そして芸術の国際化が複雑に関連した文化事業であったと結論づけた。

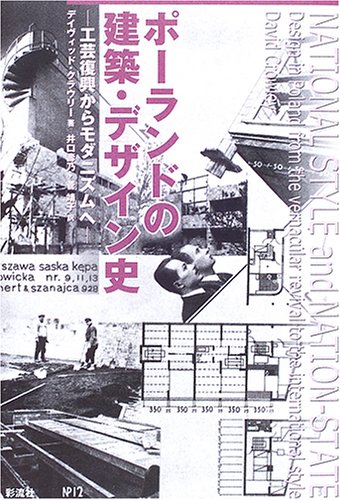

1 0 0 0 ポーランドの建築・デザイン史 : 工芸復興からモダニズムへ

- 著者

- デイヴィッド・クラウリー著 井口壽乃 菅靖子訳

- 出版者

- 彩流社

- 巻号頁・発行日

- 2006

- 著者

- 井口 壽乃

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.1, 2015-03-31 (Released:2017-11-27)

1 0 0 0 OA ハンガリーに移植されたバウハウス : 東欧における近代デザインの展開

- 著者

- 井口 壽乃

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 45

- 巻号頁・発行日

- pp.68-69, 1998-10-30 (Released:2017-11-08)

Modem design in Hungary had developed under the influence of Bauhaus in 1930s. Moholy-Nagy, Molnar Forkas and Bortnyik Sandor showed Bauhaus' teaching methods and ideas in the graphic arts magazines. Functionalist architect Molnal who had worked with Gropius contributed on the development of modern Hungarian architecture. Bortnyik founded his free school called "Muhely" (Workshop) in the spirit of Bauhaus in Budapest (1928-38). He had teached the constructivist form, published magazines "Uj Fold", "Plakat" and created commercial posters with Herbert Bayer's universal script. These two streams opened the possibility in the Hungarian modern design field.

- 著者

- 藤田 治彦 井口 壽乃 近藤 存志 川島 洋一 池上 英洋 加須屋 明子 井田 靖子 橋本 啓子 天貝 義教 高木 陽子 高安 啓介 加嶋 章博 朝倉 三枝 三木 順子 永田 靖 塚田 耕一

- 出版者

- 神戸芸術工科大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

美術、建築も含めた広い意味でのデザイン教育の歴史をおもなテーマにした国際会議、第1回ACDHT(Asian Conference of Design History and Theory)を本研究開始の平成27年10月に大阪大学で開催、平成29年9月には第2回ACDHTを東京の津田塾大学で開催した。その研究内容は同国際会議での発表論文を査読して掲載する ACDHT Journal の”Design Education beyond Boundaries”に掲載され、同国際会議ウェブサイトでも閲覧可能にしている。研究代表者と13名の研究分担者は、全員、積極的に調査研究を進めている。平成29年度は、特にインド、スペイン、ドイツ、中欧、イギリス(スコットランド)の研究成果が注目された。第2回ACDHTでは、第1回ACDHT以上に、本科研プロジェクト以外の研究発表者も国内外から参加し、このデザイン教育史研究を通じての国際交流を高めている。本研究は、各国のデザイン史、美術史、建築史等を専門とする日本の代表的研究者が研究分担者となり関連国、関連地域の独自の調査研究を進め、国際会議での発表でも高く評価されているているが、全世界を視野に入れれば専門の研究分担者のいない国や地域も多く、それが「デザイン教育史の国際的比較研究」の目的を達成するには唯一の欠点でもあった。研究代表者は、その欠点を十分に補って研究を総括する立場にあり、第1、第2年度には、担当する研究分担者のいない中国、東南アジア、インド等の調査を行い、平成29年度にはオランダと北米(アメリカ東部とカナダ)および南米(アルゼンチンとチリ)等で調査研究を行った。調査のために訪問した各国の主要教育機関からは多くの場合、重要な関連資料を提供され、旅費は必要だが、図書購入費は節約可能で、順調に調査研究を進めている。

- 著者

- 井口 壽乃

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究. 研究発表大会概要集 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- no.44, 1997-10-15

両大戦間期における中・東欧のグラフィックデザインに関する活動の全貌を実証的に解明するために、ドイツ、チェコ、ハンガリー出身のデザイナーが同時代に英米を訪問、あるいは移民した先の国のグラフィックデザインに与えた具体的な影響について、所蔵先のヴィクトリア・アルバート美術館(ロンドン)、クーパー・ヒューイット・デザイン美術館(ニュー・ヨーク)他にて調査をおこなった。アメリカでは、チヒョルト(ドイツ)とラディスラフ・ストナー(チェコ)、モホイ=ナジ(ハンガリー)の相互の影響関係と交流が浮かびあがった。ニューヨークで活躍したストナーはアメリカのデザイン界に中欧のデザイン理論と方法を根づかせ、1940年代にはアメリカ型のモダンデザインとして新しい造形を推進していった。シカゴでバウハウスの教育を継承したモホイ=ナジは、アメリカの視覚芸術の領域に彼のニュー・ヴィジョン理論を移植し、新しいメディアやテクノロジーと造形表現を融合する芸術作品の創造へと発展されたことが解明された。(井口)ベルリンにてモダン・アートの原理を商業や産業に応用するために開校した私塾「ライマン・シューレ」で知られるユダヤ系ドイツ人アルバート・ライマンは、1937年にロンドンに産業・商業美術学校を設立し、イギリスに商業美術に特化した教育実践を通じて、イギリス・デザイン界においてモダニズムの理論と実践に深く関わったことが解明された。(菅)以上のことから、大陸のモダニズムの流れは英米にて継承され、それぞれ異なる歴史と土壌をもつ土地で、新たな展開を導いたことが実証された。以上の研究結果から浮き彫りにされた国家の文化・産業政策とデザインの関係について、ナショナリズムの視点から研究を行っている研究者デイヴィッド・クラウリー(ポーランド研究)とエヴァ・フォルガーチ(ハンガリー研究)と意見交換を行った。さらにポーランドを事例とした先行研究David Crowleyによる"National Style and Nation-State",1992.を翻訳・出版した(邦訳『ポーランドの建築・デザイン史:工芸復興からモダニズムへ』彩流社、2006年、4月)。

1 0 0 0 OA モダニズム期の印刷メディアとグラフィックデザインの越境に関する国際比較研究

1930年代の芸術家バイヤー、チヒョルト(ドイツ)、モドレイ、ノイラート(オーストリア)、ストナー(チェコスロヴァキア)の英国および米国への亡命・移住によってニュー・タイポグラフィ、アイソタイプ、写真広告などのグラフィックデザインの理論と技術が移植され、戦後デザインの基盤形成を果たした. その際パーシー・ランド・ハンフリーズ社、スィーツ・カタログ会社が重要な要となった.研究成果はシンポジウム「越境のグラフィズム」開催と論文集『グラフィックデザイン1930』Fuji Xerox(2008)にまとめ、一般に公表した.