2 0 0 0 大腸:髄様癌

定義・概念 髄様癌は2000年に出版されたWHO分類 第3版で初めて記載された比較的新しい概念の腫瘍であり1),それまでは低分化腺癌として取り扱われてきた.低分化腺癌は一般的に悪性度が高く予後不良とされているが,大腸癌では充実胞巣型,髄様型を示す低分化腺癌の一部に比較的予後良好な症例が存在することが指摘されてきた.その後,分子病理学的手法を用いた研究が進み,髄様癌の疾患概念が確立した.この研究が進む過程で髄様癌は種々の名称が用いられていたが,WHO分類 第3版1)が出版されてからはmedullary carcinomaに統一された.本邦では2013年8月に改訂された「大腸癌取扱い規約 第8版」2)で,髄様癌という名称で初めて記載された. 髄様癌は発癌機序の観点から散発性と遺伝性の2種類に大別される.散発性の髄様癌は高齢者,女性,右側結腸に好発し,リンパ節転移も低率で比較的予後良好という臨床病理学的特徴を示す3).分子病理学的には,BRAF遺伝子変異,ミスマッチ修復遺伝子の一つであるMLH1遺伝子のプロモーター領域のメチル化とそれに伴うMLH1蛋白質発現の減弱,マイクロサテライト不安定性(microsatellite instability;MSI)という特徴を有する.遺伝性の髄様癌は,ミスマッチ修復遺伝子(MLH1,MSH2,MSH6,PMS2など)の変異によるLynch症候群の一つの病型としての腫瘍である.

2 0 0 0 大腸癌のEUS診断

要旨●大腸癌の内視鏡診断に際してEUSは,深達度を客観的に評価できる利点を有する.特に早期大腸癌に対しては,内視鏡的摘除の適応判定などに活用できる.EUS診断を行った早期大腸癌866病変の検討では,治療法の選択という面での正診率は90%と良好であった.また,潰瘍性大腸炎関連腫瘍に対するEUSの診断成績も良好であった.EUS診断は,描出困難病変が多いなどの問題点があるが,大腸腫瘍に対するESDの普及もあって大腸pT1b癌に対する内視鏡治療の適応拡大が議論されており,EUSの意義が再評価されている.なお,大腸癌に対してEUSがその能力を十分発揮するためには,大腸用のEUS機種の改良が必要である.

2 0 0 0 EUS

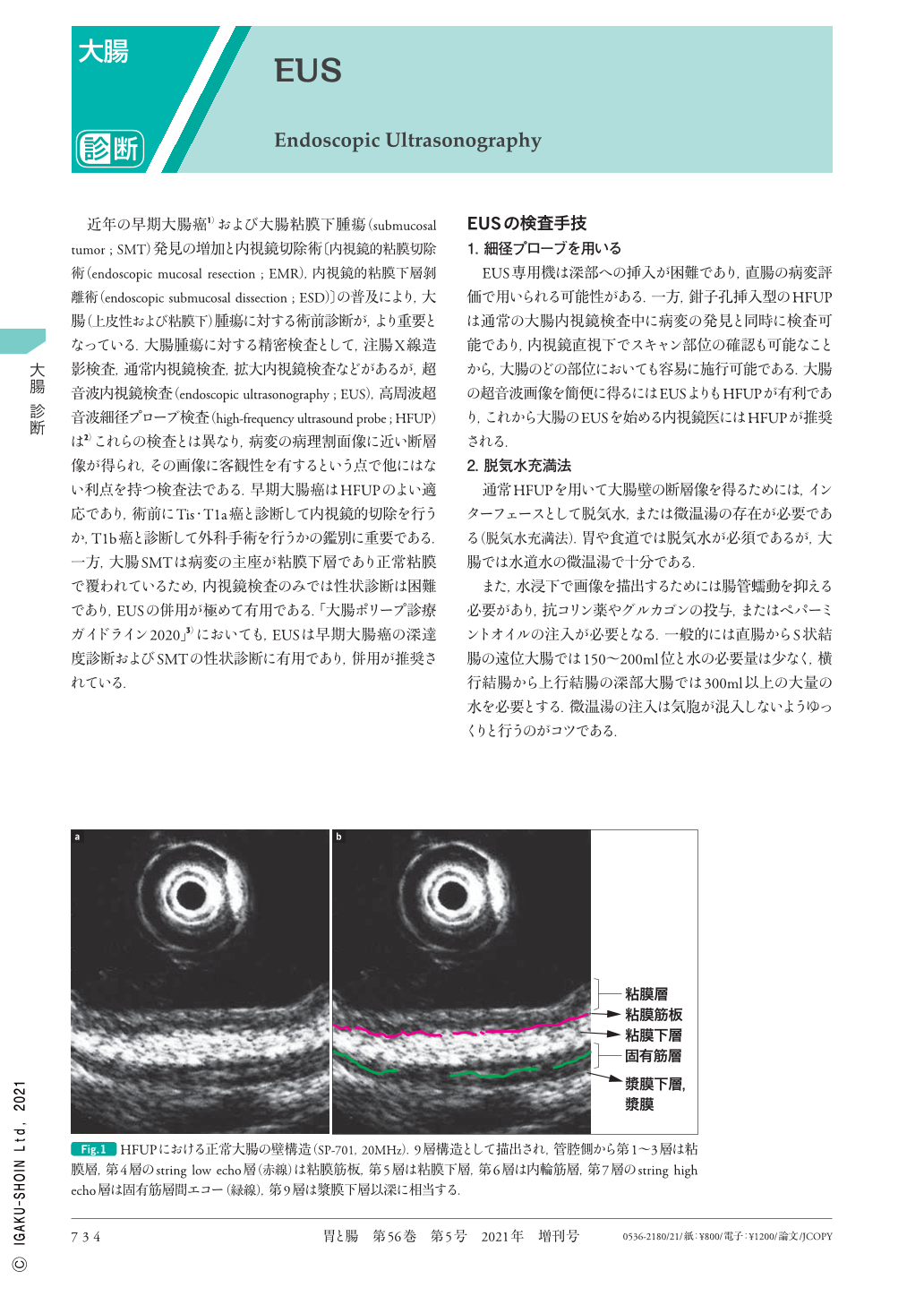

近年の早期大腸癌1)および大腸粘膜下腫瘍(submucosal tumor ; SMT)発見の増加と内視鏡切除術〔内視鏡的粘膜切除術(endoscopic mucosal resection ; EMR),内視鏡的粘膜下層剝離術(endoscopic submucosal dissection ; ESD)〕の普及により,大腸(上皮性および粘膜下)腫瘍に対する術前診断が,より重要となっている.大腸腫瘍に対する精密検査として,注腸X線造影検査,通常内視鏡検査,拡大内視鏡検査などがあるが,超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography ; EUS),高周波超音波細径プローブ検査(high-frequency ultrasound probe ; HFUP)は2)これらの検査とは異なり,病変の病理割面像に近い断層像が得られ,その画像に客観性を有するという点で他にはない利点を持つ検査法である.早期大腸癌はHFUPのよい適応であり,術前にTis・T1a癌と診断して内視鏡的切除を行うか,T1b癌と診断して外科手術を行うかの鑑別に重要である.一方,大腸SMTは病変の主座が粘膜下層であり正常粘膜で覆われているため,内視鏡検査のみでは性状診断は困難であり,EUSの併用が極めて有用である.「大腸ポリープ診療ガイドライン2020」3)においても,EUSは早期大腸癌の深達度診断およびSMTの性状診断に有用であり,併用が推奨されている.

2 0 0 0 網目像(fine network pattern)

定義 大腸の正常粘膜表面には腸管短軸方向にほぼ平行して走る無数の微細な溝があり,無名溝と呼ばれる.無名溝には時に交叉し,これによって囲まれるやや細長い“小区”があり,微細網目構造となっている.これは網目像(fine network pattern ; FNP)と呼ばれる.病変部分ではこの構造が消失し,組織学的な病変部分と一致している. FNPは1965年にWilliams1)により“innominate grooves”として報告された.その後,1971年に狩谷,西澤ら2)は“innominate grooves”から形成される大腸粘膜の微細な模様を“網目像(FNP)”と名付けた.このFNPはX線造影像で再現可能な最小単位であり,大腸二重造影像の基本像となる(Fig. 1).

2 0 0 0 —薬剤関連消化管病変の臨床的特徴—青黛による虚血性腸病変

要旨●筆者らは,植物から抽出された生薬である青黛の潰瘍性大腸炎患者における粘膜治癒促進の有効性を報告してきた.一方で,自己購入した青黛の服用による肺動脈性肺高血圧症や腸重積といった有害事象の存在が明らかとなってきた.青黛による腸重積や非特異性腸炎などの腸病変は右側結腸に好発する.多彩な内視鏡像を示すが,孤発性の潰瘍形成や虚血性腸炎様の発赤・浮腫状粘膜などが特徴である.発症のメカニズムはまだ明らかでないが,病理組織学的に小血管における静脈炎の存在が示されており,吸収された青黛代謝産物が虚血性病変を来す一因となった可能性が示唆される.何よりもまず,青黛について知り,その有害事象の可能性を疑うことが重要である.

非特異性多発性小腸潰瘍症は,持続的な潜出血による貧血と低蛋白血症を来し,粘膜下層までにとどまる治癒傾向のない潰瘍が回腸に多発する難治性疾患である1)2).原因は不明であるが,常染色体劣性遺伝形式の家系が存在し,遺伝的素因の関与が考えられる3).女性に好発し,若年時から原因不明の鉄欠乏性貧血として経過観察され,青・壮年期に本症と診断される.高度の鉄欠乏性貧血と低蛋白血症を認め,便潜血は持続的に陽性を示す.炎症所見は陰性,あるいは軽度上昇にとどまる. 病変は終末回腸以外の回腸に発生し,横走傾向を示すテープ状,あるいは細長い三角形の形態を呈する.また,腸間膜付着部とは無関係に潰瘍は枝分かれする.X線検査では,非対称性で規則性のない硬化所見,小腸皺襞の消失などが浅い潰瘍の間接所見として描出される.二重造影ではわずかな透亮像を伴う線状,ないし帯状のバリウム斑として描出される(Fig. 1).小腸内視鏡検査では,下部回腸に浅く境界明瞭な輪走・斜走潰瘍(Fig. 2)が観察され,一部では偽憩室を形成しながら狭窄に至る.難治性・再発性の経過をたどり,炎症性腸疾患の薬物療法は無効である.中心静脈栄養療法は潰瘍を治癒に至らしめる唯一の治療法であるが,経口摂取再開後に再発する例が多い.

消化管に好酸球浸潤を来す疾患は“eosinophilic gastrointestinal disorder”と総称されており,その内原発性で,消化管のみに病変がみられるものが好酸球性胃腸炎である.病変部位によって好酸球性食道炎,好酸球性胃炎,好酸球性小腸炎,好酸球性大腸炎とも呼ばれる.好発部位は胃,小腸とされているが,従来まれと言われていた食道や大腸病変の報告も最近増加している.気管支喘息,アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患が約半数に合併する. 診断基準としてはTallyら1)のものが一般的であり,(1) 消化管症状の存在,(2) 消化管の1か所以上に生検で好酸球浸潤が証明されるか,または末梢血好酸球増多と特徴的なX線所見がみられる,(3) 寄生虫など好酸球増多を示す他疾患を除外できる,の3項目を満たすことで診断されるが,病変部位によって臨床像が異なっており,均質な疾患群とは考えにくい.生検診断においては強拡大視野で20個以上の好酸球が存在することが一応の基準であるが,部位により浸潤程度に差があるため多数点での生検が必要である.

2 0 0 0 直腸肛門部乏色素性悪性黒色腫

2 0 0 0 悪性黒色腫

- 著者

- 松島 誠 黒水 丈次 岡本 康介 長谷川 信吾 下島 裕寛 河野 洋一 香取 玲美 杉田 博俊 小菅 経子 鈴木 裕 鈴木 和徳 池上 雅博 栗原 聰元 大田 貢由

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.374-377, 2016-03-25

疫学 悪性黒色腫(malignant melanoma)は,神経堤起源細胞でメラニン産生細胞であるメラノサイト(melanocyte)に由来する悪性腫瘍である.そのほとんどは皮膚に発生するが,その他メラノサイトが存在する口腔,鼻腔,食道,胃や大腸・肛門などの消化管の粘膜や目の脈絡膜,脳軟膜,脊髄膜にも発生する.本邦における悪性黒色腫の罹病率は1.12人/10万人とされており,欧米での発生頻度は本邦に比べて高く,さらに増加する傾向にあるとされている. 原発部位別頻度をみると,消化管原発悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.1〜2.5%と極めて少ない.本邦における消化管原発の悪性黒色腫は,1999年の嶋田ら1)による集計では,直腸肛門部300例,食道143例,小腸9例,結腸5例,胃2例で,海外の報告でも結腸原発悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.4〜5.6%と極めて少ない.また,大腸悪性黒色腫の中では,歯状線を中心とした直腸肛門部に発生するものが最も多く(直腸肛門部は基底層にメラニン色素細胞を含む重層扁平上皮を持ち,悪性黒色腫の発生母地になると考えられている),結腸原発悪性黒色腫の約75%を占めると言われている.直腸肛門部原発悪性黒色腫は全肛門部悪性腫瘍の0.25〜3.9%である.直腸肛門部の悪性黒色腫は早期にリンパ行性,血行性転移を来しやすく,診断時既に70%の症例で転移を認めると言われている2).

2 0 0 0 悪性黒色腫

疾患の概念 悪性黒色腫(malignant melanoma)は,神経堤起源細胞でメラニン産生細胞であるメラノサイトに由来する悪性腫瘍であり,本邦における悪性黒色腫の罹病率は1.12人/10万人とされている1).消化管の悪性黒色腫は非常にまれであり,大部分は皮膚を原発としたものの転移である.消化管原発の悪性黒色腫の主な部位は,食道と直腸肛門部であり2),肛門部の悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.2%,直腸肛門部の悪性腫瘍の0.5%と極めて少ない3).好発年齢は50〜70歳代で,女性に約2倍多いとされる4). 症状は肛門出血が最も多く,肛門部腫瘤,肛門痛,便通異常などを訴える5).悪性度が極めて高く,早期からリンパ行性はもとより血行性に肺・脳・骨・肝などに転移を来す.

2 0 0 0 直腸肛門部にみられた悪性黒色腫の1例

臨床経過 患者は50歳代,女性. 肛門痛を主訴に近医を受診し,病変を指摘されたため当院に紹介され受診となった.既往歴に特記事項はなかった.当院の下部消化管内視鏡検査(total colonoscopy ; TCS,Fig.1)では,肛門縁から脱出する巨大な黒色腫瘤を認めた(Fig.1a〜c).また,盲腸(Fig.1d),上行結腸(Fig.1e),上部直腸(Fig.1f)にも黒色の隆起性病変や,色素沈着が散在性に認められた.さらに,上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)(Fig.2)では,胃角部後壁(Fig.2a),胃体中部大彎(Fig.2b)にびらんを伴う黒色の色素沈着を認めた. その他,CTにて両側鼠径リンパ節の腫大を認めた.以上より直腸肛門部原発の悪性黒色腫(anorectal malignant melanoma ; AMM)を考え,皮膚悪性黒色腫に準じたstaging(第7版AJCC皮膚メラノーマ病期分類)で,cT4bN0M1,cStage IVと診断した.肛門の疼痛,また出血のコントロール不良のため,AMMに対して経肛門的局所切除術が施行された.

2 0 0 0 悪性黒色腫─内視鏡的に黒色調を呈さないamelanotic病変

- 著者

- 山﨑 明 斎藤 彰一 高松 学 河内 洋 西川 雄祐 堀江 義政 安江 千尋 山本 安則 井出 大資 千野 晶子 五十嵐 正広

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.1000-1003, 2018-06-25

疾患の概念 直腸肛門部に発生する悪性黒色腫は,直腸肛門移行部の上皮基底層に存在するメラノサイト由来と考えられている1).消化管原発の悪性黒色腫はまれであるが,直腸肛門部は食道と並び好発部位とされ,本邦における頻度は全悪性黒色腫の4.6%2),直腸肛門部悪性腫瘍の0.38%3)と報告されている.直腸肛門部悪性黒色腫の平均生存期間は8〜25か月,5年生存率は4.6〜15%と報告されており,予後不良な疾患である4).色調はメラニン色素を反映した黒色調を呈するものが多いが,肉眼的に黒色調を呈さない低色素性あるいは無色素性のamelanotic病変が6.6〜26.4%と報告されており2)3)5),診断が困難な場合がある.

2 0 0 0 長期間緩解を維持しているCrohn病の2例―経過についての考察

要旨 初回診断から10年以上にわたって,緩解を維持しているCrohn病の2例を呈示した.初回診断時,〔症例1〕は縦走潰瘍と狭窄を認める小腸大腸型,〔症例2〕は敷石像を主体とする小腸型Crohn病で,ともに中心静脈栄養で緩解導入後,半消化態栄養剤による栄養療法を経て11年および10年間無治療のまま緩解を維持している.呈示症例をさかのぼ及的に検討すると,初回診断時のX線所見のみから長期予後を予測することが必ずしも容易でないことが示唆された.

2 0 0 0 〔Case 5〕 潰瘍性大腸炎(中毒性巨大結腸症)

- 著者

- 上田 渉 大川 清孝 青木 哲哉 佐野 弘治 田中 敏宏 小谷 晃平 松井 佐織 会澤 信弘 川崎 靖子 斐 英洙 井上 健 平井 学 川島 篤

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.1983-1991, 2008-12-25

要旨 患者は34歳の男性.当初回腸末端の不整形潰瘍,結腸の類円形潰瘍,縦走潰瘍からCrohn病を疑われた.steroid使用にて一時症状は軽快するが狭窄を呈し手術が施行された.その後も約1年にわたり発熱,腹痛が持続.播種性血管内凝固症候群で緊急入院した際,異常な抗Epstein-Barr virus(EBV)抗体価と血中EBVの増加から慢性活動性EBV感染症(chronic active EBV infection ; CAEBV)と診断した.CAEBVは数か月以上伝染性単核球症様の症状が持続し,5年で約半数が致死的となる疾患である.本症例はCrohn病類似の腸病変を呈したこと,steroidで一時症状が軽減したことで診断に難渋した.Crohn病と診断された症例でも不明熱が持続する場合はCAEBVの消化管病変の可能性も考え,EBVの検索をすることが必要であると考えられた.

2 0 0 0 VEC pattern

定義 VEC(vessels within epithelial circle)pattern(円形上皮内血管パターン)とは,NBI併用拡大内視鏡観察において,正円形(circular)の腺窩辺縁上皮(marginal crypt epithelium ; MCE)で囲まれた円形の窩間部上皮下に血管が存在する所見である1)(Fig. 1,2). NBI併用拡大内視鏡により視覚化される正円形の上皮は,組織学的に乳頭状すなわち指状の突起部を縁取る腺窩上皮に対応する(Fig. 3).また,内視鏡で捉えられた円形上皮内の血管は,組織学的に指状の突起部の上皮下の間質に増生した血管に対応する(シェーマ).

- 著者

- 金光 高雄 八尾 建史 宮岡 正喜 小島 俊樹 中馬 健太 長谷川 梨乃 池園 剛 大津 健聖 小野 陽一郎 植木 敏晴 太田 敦子 田邉 寛 原岡 誠司 岩下 明德

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.215-220, 2019-02-25

要旨●乳頭腺癌は管状腺癌と比べ,病理学的に生物学的悪性度が高いと報告されている.しかし,従来の通常内視鏡観察では乳頭腺癌を診断することは不可能であった.筆者らは,拡大内視鏡観察において円形の腺窩辺縁上皮で囲まれた円形の窩間部上皮下の間質に血管が存在する特徴的な所見を“vessels within epithelial circle(VEC)pattern”と呼称し,乳頭状の分化腺癌に特徴的な所見であると報告した.以前筆者らの報告した症例対照研究より,術前に分化型癌と診断された早期癌において,NBI併用拡大内視鏡により視覚化されるVEC patternが組織学的乳頭状構造を診断するうえで有用であったと報告した.さらに,VEC pattern陽性の早期胃癌の約1/4の病変に未分化型癌の混在や粘膜下層浸潤を認め,VEC patternが術前に癌の高い悪性度を予測するうえで有用なマーカーとなる可能性が考えられた.

2 0 0 0 —食道良性腫瘍および腫瘍様病変の診断—食道乳頭腫

疾患の概念 食道乳頭腫は上皮性の食道良性腫瘍である.臨床的にしばしば遭遇し,悪性化することは極めてまれで病的な意義は薄い.ほとんどが無症状のため内視鏡検査時に偶然発見されることが多い.男女比は2:1と男性に多く,中高年者に多く認められる1).好発部位は食道下部とされ平均径7mmと小さく,頻度は0.07 2)〜0.44%1)と報告されている.逆流性食道炎や裂孔ヘルニアに合併することが多いことから,病因として酸逆流による慢性刺激が考えられている.また,1980年代以降HPV(human papilloma virus)の関与も報告されているが,現在では否定的とされる.

2 0 0 0 食道扁平上皮癌と乳頭腫の鑑別診断

要旨●食道乳頭腫に形態が類似した食道表在癌の特徴と鑑別点を検討した.2012年4月〜2019年3月に拡大内視鏡を用いた検査で発見した食道乳頭腫は51例55病変あり,その形態はイソギンチャク型が39病変(71%),桑実型が16病変(29%)で,長径5mm以下が大半を占めた.同期間中に食道乳頭腫と形態的に鑑別を要した食道表在癌は3病変であった.いずれも桑実型に類似していた.鑑別点は微細顆粒の形態や大きさが不揃いで,血管形態も不均一であることが挙げられたが,乳頭腫と非常に類似して鑑別が難しい部分も存在した.乳頭腫の血管は周囲を過形成性の扁平上皮で覆われているためヨード染色すると白点模様を有する正染を示すが,食道癌は不染になることが大きな相違点と考えられた.溝状の陥凹や不均一な表面構造は深部浸潤を示唆する所見と考えられた.