6 0 0 0 OA 露土戦争(1877-78)による小銃拡散と「武装化」:火器史の「近代」の解明に向けて

- 著者

- 小澤 一郎

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.119-148, 2016-07-15 (Released:2018-06-01)

In this article, the author studies the arming of the Ottoman-Iranian Borderland after the Russo-Ottoman War (1877-78), as an attempt to clarify the significance of the “modern age” in the history of firearms. The Russo-Ottoman War gave rise to the diffusion of Martini-Peabody rifle in the Borderland, the impact of which can be discerned from Sheikh ‘Obeyd allāh’s revolt in 1880 and the destabilization of the regional security in the 1880s and 1890s. On the other hand, the Qajar irregular forces armed with those rifles displayed their own importance, and the Qajar dynasty attempted to utilize “modern” arms spread in the region by mobilizing these irregulars. This attitude seems to have been related to the general military policy of the Qajar dynasty in the age. Reacting to the arming of the Borderland, indigenous gunsmiths attempted to produce the imitations or to reuse metal cartridges locally, showing the indigenous technological level of arms production. Finally, the author suggests that these developments prepared the ground for the later historical developments including the Constitutional Revolution and the conflicts between various ethnic groups in the region in the WWI period.

5 0 0 0 OA 17世紀末~18世紀初頭におけるオスマン朝の「海賊」対策 対ヴェネツィア関係の中で

- 著者

- 末森 晴賀

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.95-123, 2022-08-31 (Released:2023-09-10)

From the late seventeenth century to the early eighteenth century, disordering caused by “pirates” still continued aroung the Agean and Adriatic sea areas, where were battle fields in wars between the Ottoman empire and Venice just before the treaty of Karlowitz in 1699. In this situation, the Ottomans and the Venetians were trying to take anti-Ottoman “piracy” measures based on ahdnâmes. Maritime regime against “piracy” have been established during the sixteenth century and followed with slight elaborating some articles until the last ahdnâme given in the first half of the eighteenth century. The formation process of maritime regime on ahdnâmes are well known, however, its applications and practices have not received much attention. In this paper, we examined anti-“piracy” practices during that period with analyzing the Ottoman imperial orders registered in Düvel-i Ecnebiye Defteri 16/4, which shows continuing to following the “traditional” maritime regime on ahdnâmes since for the sixteenth century in practice, while the relationship between the Ottoman empire and Venice was beginning to adopt the European legal system in part.

5 0 0 0 OA 11世紀後半−14世紀下エジプトにおけるキリスト教徒集落の消長

- 著者

- 辻 明日香

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.29-57, 2016-03-15 (Released:2018-03-30)

After the Islamic conquest, the landscape of Egypt underwent great changes. Arabization gradually advanced, and the Coptic language died out. However, the Islamization of Egypt, which was slower than that of other Middle Eastern areas, was never completed. This paper explores the little known history of the Coptic community in this period through an analysis of the names of the bishops and their sees of the Nile Delta; it seeks to determine which sees were occupied and which became extinct. Of the twenty-four bishoprics listed in the synod of 1086, ten were extinct and four were on the verge of extinction by the end of the twelfth century. In the thirteenth to the fourteenth century, a different situation emerged: Bishoprics were restored or newly created, mostly in the Gharbiya Province, the richest part of the Delta. The Coptic Church was still functioning in the Delta, as is also attested by the itinerary of Yuhanna al-Rabban, a Coptic saint who wandered in the Gharbiya from the late thirteenth to the early fourteenth centuries.

- 著者

- 磯貝 健一

- 出版者

- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.259-282, 2011-07-15 (Released:2018-03-30)

本稿は、2009年に廃止された旧国立ウズベキスタン諸民族文化・美術史博物館所蔵の7通のファトワー文書に依拠しながら、20世紀初頭にサマルカンド州の或るイスラーム法廷に持ち込まれた訴訟の顛末を詳細に跡付け、さらに、革命前の中央アジア・イスラーム法廷で採用された裁判システムにおけるムフティーの役割を解明しようとするものである。現存する中央アジアのファトワー文書の大半は、裁判の進行過程において当事者である原告ないし被告が自己に有利な判決を獲得するために、カーディーに提出したものである。ただし、ファトワー文書は関連する訴状、判決文、ないし、同一の裁判において発行された他のファトワー文書を伴わず、単一の文書として伝存する場合が殆どである。これに対し、本稿で取り扱う7通のファトワー文書は全て同じ裁判の審理過程において提出されたものであり、極めて貴重な事例であるといえる。また、7通の文書の内、3通は原告、残り4通は被告により提出されている。問題の訴訟は、Ustā Mawlām Bīrdīなる人物の相続人数名が、自分達が相続すべき財産を取り戻すため、共同相続人であるUstā Raḥmān Bīrdīを相手取り提起したものである。これらの文書からは、原告・被告の双方が、①既存の裁判の審理中に、被告が原告を相手取って提起した別件の訴訟の有効性、および、②被告による訴訟代理人任命の有効性、の二点において対立していたことが読み取れる。また、最後に提出された文書では、この訴訟が両当事者による和解をもって解決されたはずであるにもかかわらず、被告が一旦成立した和解の破棄を申し立てたことが記録される。これら7通の文書は少なくとも7名以上のムフティーによって作成されたが、内3名のムフティーは原告と被告の双方にファトワーを供給している。このことは、当時のムフティーが、適当な法学説を取捨選択しながらファトワーの内容を依頼者の意向に合致させようとしていたことを物語っている。

- 著者

- 太田 敬子

- 出版者

- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.87-116, 2004-03-31 (Released:2018-03-30)

本稿の目的は、アッバース朝カリフ・マームーンの治世末期に起こった下エジプトのバシュムール地方の反乱に焦点を当てて、アッバース朝支配下のエジプトにおけるキリスト教徒社会の情況を検討し、エジプトにおけるイスラーム化の進行とキリスト教社会の衰退の歴史的展開について一考察を行うことにある。エジプトのキリスト教徒(コプト)社会に対するムスリム政権の統制が本格的に強化され始めたのはウマイヤ朝後半のことと考えられる。その後アッバース朝時代にかけて、政府の徴税強化と徴税官の圧迫に抵抗するコプト反乱が繰り返し記録に現れるようになる。その最後で最大の武力蜂起といわれるのがバシュムール反乱である。第1章では、バシュムール反乱に至る抗租運動の軌跡を辿り、ムスリム支配の強化に伴う抗租運動におけるコプトとアラブ・ムスリムの関係を分析した。第2章ではバシュムール反乱の原因とその経緯、反乱後の状況を史料に基づいて再現し、第3章においてこの時代のコプト社会の状況に関して、コプト社会内部の情況に注目して考察を行った。結論として、この時代に表面化してくるコプト教会と一般信徒との間の軋轢や利害の不一致が、コプト社会の変化と衰退を考察するに際して非常に重要な要因となっていることを検証した。コプト社会の内部変化という観点から、バシュムール反乱はエジプトのイスラーム化において1つの重要な転機であったいうことができると考えられる。

- 著者

- レヴェント シナン

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.123-149, 2011-01-05

本論文の目的は、定期刊行物を資料として分析しながらトルコ共和国初期における、トルコのメディアにおける日本像を解明し、あわせて日土関係を解釈することにある。具体的には日土関係の転換点である1933年から第二次世界大戦が勃発した1939年までトルコ最大の発行部数を誇る日刊紙の一つである『ジュムフリエト』における日本関係記事(事件報・論説など)を検討した。その結果、特に知識人や論説委員が記名で寄稿した論説によると、当時のトルコにおいて日本に対して全く異なる二つの対立する論調の存在を解明することができた。第1はトルコが1923年の建国に際して帝国主義諸国家の支配から独立解放戦争で脱却したという政治イデオロギーに立脚しながら、帝国主義国家である日本によって侵略を受けた中国や東アジア諸国に同情する論調である。ユヌス・ナディ氏、ペヤミ・サファ氏やナディル・ナディ氏はその傾向にあった論説委員である。特に本紙の社説担当記者でもあるユヌス・ナディ氏は日本に対して激しい非難をし、日本の東アジアにおける侵略行動に反対していた。これに対して、第2はムハッレム・フェイズ・トガユ氏やアフメット・アガオグル氏などのパン・トルコ主義者である論説委員が日本の侵略行動を支持する論調である。特にアガオグル氏の論説は好意的な論調の最良の例である。彼は日本の侵略主義を西欧のと比べた上、日本の対外膨張政策を正当化する傾向があった。以上の分析を総括すると、論説委員による個人差はあっても『ジュムフリエト』紙は全体としては欧米のメディアとは異なり、日本に対して偏見予兆をもって編集方針をとることはなかった。すなわち日本に対して親日・反日双方論述によって、同時期の英仏のような反日、独伊のような親日一辺倒の世論形成を行っていなかった。その理由は当時のトルコの政情を反映している。1923年建国以来、トルコは外交より内政を重視し、国内の諸改革推進のために中立的な外交姿勢を堅持した。最終的に、1930年代に汎トルコ主義者らは日本や日本の大陸進出に対して親近感を持ったが、その一方、ケマリスト的なイデオロギーに近い人々は日本に対して批判的であったと言えよう。

5 0 0 0 18世紀末イスタンブルのウズベク人に関する文書史料

- 著者

- 澤田 稔

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.198-218, 1988-03-31

Four documents presented in this article are preserved in the Basbakanlik Osmanli Arsivi (BOA) in Istanbul. The classification and numbers of the documents are: (1): Hatt-i Humayun Tasnifi, No.56129 (2): ditto ,No.56206 (3): ditto ,No.56118 (4): ditto ,No.56210 According to the catalog kept in the reading room of BOA, the date of the four documents is 1204 A.H., imperial decrees (hatt-i humayun) written in the upper spaces of the documents (1)(3) are ascribed to Sultan Selim III, and as to kind of the documents, (1)(3) are telhis, (2) is pusula, (4) is takrir. We consider (1)(2)(3) to be written by a sadrazam, (4) was written by a Naksbendi seyh, named Seyyid Yahya. The documents are concerned with an Uzbek named Dost Muhammed Bahadir. He was originally from Kokand in Central Asia, and in the service of the ruler of Kokand, namely Narbuta Beg. He won fame for his activity in some battle fields, and had made pilgrimage to Mecca. Dost Muhammed again intended to make pilgrimage to Mecca, and departed from Kokand for Istanbul in Ramazan 1202 A.H.(1788 A.D.). But he gave up the idea of going on to Mecca after arriving in Istanbul, and wished to participate in an Ottoman war against infidels. He made petition to the Ottoman government for granting horses, guns, swords and traveling expenses to him and his four comrades. Seyyid Yahya who was a Naksbendi seyh of an Uzbek tekke (zaviye) near Sokollu Mehmed Pasa mosque at Sultanahmed district in Istanbul (BOA, Cevdet Tasnifi, Evkaf No.16241), wrote about the career of Dost Muhammed in a petition to the Ottoman sultan, probably Selim III. The Ottoman sultan instructed a pasa to send Dost Muhammed and his comrades to the battle field, giving them traveling expenses. Thus the four Ottoman documents not only relate the personal history of Dost Muhammed, but also show a function of an Uzbek tekke in Istanbul. The outline of the documents, Japanese translation, modern Turkish transcription and the Ottoman text are presented in this article.

- 著者

- 安藤 潤一郎

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.21-38, 2003-03-31

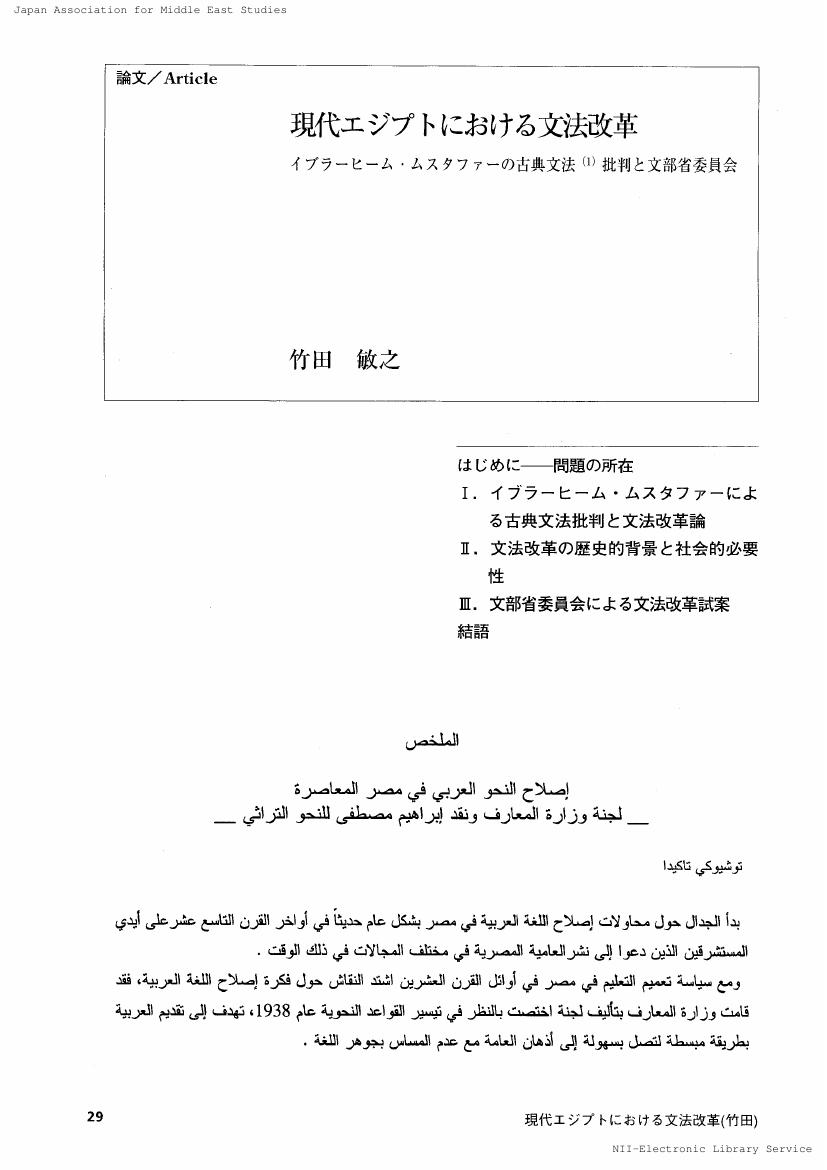

- 著者

- 竹田 敏之

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.29-52, 2007-03-20 (Released:2018-03-30)

4 0 0 0 OA アラビア語書道の各スタイルの美の諸要素についての研究(前半部)

- 著者

- 本田 孝一

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.127-167, 1993-03-31 (Released:2018-03-30)

As a calligrapher of Arabic, I have been trying to discover the elements of beauty which would lie in each of the major styles of Arabic calligraphy; Naskhi style, Ruqua style, Diwani style, Jali Diwani style, Thulth style, Naas-Taariq style and so on. Because every time I was engaged in producing Arabic calligraphic works I felt it necessary to clarify the elements of beauty which remain vague and mysterious without being studied theoretically, so that I could recognize them and manage to put them under control in writing certain style of Arabic calligraphy. As an initial step to grasp the elements of beauty I made a three- demensional analysis of the shapes of alphabets for each style of Arabic calligraphy. The result of the analysis was published in the 6th AJAMES 1991. The analysis showed that the shape of each alphabet is a silhouette of a narrow tape whose shape was made according to the shape of the equivalent alphabet. At the same time the analysis made clear that shapes of some alphabets of highly artistic style like Thulth style are composed by combination of two parts of different silhouettes made by throwing lights from two directions. It is needless to say that shapes of the alphabets are only small parts of the elements which constitute beauty of the styles of the Arabic calligraphy. For the alphabets are connected one another to form a word, then words are connected into a phrase or a sentence. Through these processes of connections, the shapes are totally changed to become a new linear mass-object which comes to bear a new beauty. The calligrapher has to write words after words pursuing the elements of beauty consciously It is interesting to note that I could find through my experiences in the field of Arabic calligraphy, several important elements which would constitute beauty of the Arabic calligraphy. These are, for example, (1) shapes of the alphabets, (2) composition of the spaces where the calligraphic lines are written. (the harmony between the spaces which are full of lines and those spaces where lines are rare.) (3) The whole regular movements of the lines (visible trend of the lines/ invisible trend of the lines), and (4) role of the symbols for pronuntiation and decoration. According to the styles of Arabic calligraphy, a minute study was made this time to find out which of the above-mentioned elements would be included and emphasized in each of the styles. The results of the study are shown in a table in this thesis. It should be specially noted that I could discover through the study that each style has an invisible trend lines which would be hiden behind the visible movements of lines of words to cotrol them. Grasping these trend lines which differ according to the styles would help us in connecting lines smoothly in writing calligaphic works. At the same time in the light of the elements of beauty varoius comparisons were made among the styles in order to know the charecteristics of each of them. I would believe that this tentative study was fairly fruitful for me because I could be aware of various differences among the styles of Arabic calligraphy clearly.

4 0 0 0 OA アラビア語書道の各スタイルの美の諸要素についての研究(後半部)

- 著者

- 本田 孝一

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.241-271, 1994-03-31 (Released:2018-03-30)

As a calligrapher of Arabic, I have been trying to discover the elements of beauty which would lie in each of the major styles of Arabic calligraphy; Naskhi style, Ruqua style, Diwani style, Jali Diwani style, Thulth style, Naas-Taariq style and so on. Because every time I was engaged in producing Arabic calligraphic works I felt it necessary to

4 0 0 0 OA アラビア語書道の各スタイルにおけるアルファベットの立体的分析

- 著者

- 本田 孝一

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.197-265, 1991-03-31 (Released:2018-03-30)

No one will dispute the fact that the Arabic calligraphy has so long history which dates back to the 10th century that it could create various kinds of traditional writing styles according to the difference in the countries and the periods in which it prevailed. These writing styles are, for example, Naskhy, Thulthy, Diwany, Jali-Diwany, Farisy, Ruq'i, Ijazy and so on. Each of these styles has its own alphabets, whose shapes are clearly different from those of other styles. There is no doubt that the shapes are so refined and beautiful that even foreigners who cannot understand Arabic or Persian, could appreciate their artistic values. As for me, I have been interested in this art since I began to study Arabic. As my interest in this calligraphy increased, I began to consider where the secrets of its beauty lie. As the first step to find out the secrets, my consideration was directed to the shapes of the alphabets themselves in the abovementioned styles. When I looked into them, I found that some lines of the alphabets look three-dimensional objects though they are written on the two-dimensional paper. So I came to guess that these shapes of the alphabets could be said to be silhouettes of certain three-dimensional objects which are made of long narrow pieces of solid paper. Based on this supposition, I tried to make the shapes of the alphabets by using tapes (about 2cm in breadth) of solid paper,which were mounted on even cardboard, according to their traditional shapes. Then an investigation was made to analize the direction from which the objects are seen to appear just like the original shapes of the equivalent alphabets. This investigation was done for each styles of Arabic calligraphy. It is worth mentioning that the results of the invetsigation were very interesting and new to us: The investigations showed us that the directions from which the tape-made objects are seen, are slightly different according to the writing styles (Naskhy, Thulthy, Diwany, Farisy and Ruq'i). It should be specially noted that the analyses also made it clear that some of the writing styles have several alphabets whose lines are not partially equal to the reflected images of the equivalent tape-made objects. Most of these exceptional parts were found at the ends of the lines. We could say that they might be regarded as artificial ones joined to the other natural lines. Detailed explanations for the components of the lines of each of the alphabets were made in the following main text.

- 著者

- レズラジイ エル モスタフア

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.89-112, 1997

<p>This paper- in which I introduce an unknown part of the history of Pan-Islamism as well as of Pan-Asianism in Japan- deals with the connections which the Japanese secret military service, during Meiji and Taisho eras, had established with Muslim Peoples in Central Asia, East Turkestan, India and Turkey. Through these connections Japan had tried to promote Pan-Asianism under the leadership of the Great Empire of Japan. During the period between 1904-1913 (the last decade of Meiji era) Japanese Military Service, the society of Black Dragon, and the Japanese school Toa Dobun Shoin of Shanghai contributed together to the stationing of pioneers in the areas where the Muslim minorities in China, Central Asia and India inhabited, and to the dispatch of officers to make investigations on the Russian and the British military existences in those areas and also to create a network with some influencial persons from the mentioned areas. Consequently three institutions were established in Tokyo to provide connections between the Japanese Military and pioneers. Those three institutions were: Ajia Gikai, Akasaka Islamic Network (Association of Muslim in Japan) , and the Institute for Asian Studies. As for these three institutions, I will focus on analyzing the life and the works of Hatano Uho - Yosaku- (1882-1936) who graduated from Toa Dobun Shoin of Shanghai then assigned to make investigations over the area where Russians menaced Japanese interests. A few years later Hatano returned to Tokyo and started his contribution to the Ministry of Foreign Affairs of Japan, the Japanese Military Secret Service, The Society of Black Dragon and also to the Islamic Association of Japan in which many revolutionaries from India, Central Asia, Egypt and China joined and started to spread their Pan-Islamic ideology against both Russia and Britain. In this structure Hatano gained a high rank position in the network; first by converting to Islam, then by taking charge of all the publications of this network. Finally, I have tried to analyze on one hand, how and why the Japanese Military Service adopted such Islamic Policy towards Muslim minorities in East Turkestan and Central Asia, and on the other hand how and why Islam in Japan had become colored by a nationalistic character that may be described as "Japanese Islam". I have to make clear that this paper concerns with propaganda and public opinion studies much more than with the history of Islam in Japan. This kind of observation is important enough to be made, because in my opinion there has been no independent history of Islam in Japan from the whole political life and tendencies during Meiji and Taisho eras. That is to say this paper is concerned with the history of Japanese nationalism rather than a study of the history of Pan-Islamism. The parts of which this paper is formed are: -Hatano's biography. -The Common Cultural Association of East Asia. -Hatano's Investigation in East Turkestan. -Hatano's diary on Chinese Muslims. -Hatano's activities in the Association for Asian Studies. -Hatano's activities in the Asian Association for Justice. -Hatano's activities in Akasaka Islamic Network. -Framework of Hatano's conception on the Great Asia and the position of Muslim world in his classification of areas. -On the Historical background of Dai Ajia Shugi. -Some observations on the Japanese Islam. (This paper would not have been possible if not for the generous assistance and encouragement of many persons. First and foremost to express my deep gratitute to the director of my research Prof. Akira Goto, Prof. Masayuki Yamauchi, Prof. Hideaki Sugita and Prof. Hisao Komatsu. I am deeply indebted to Mr.Vice Admiral Yasumasa Yamamoto, Mr. Colonel Sumio Shinagawa Mr. Lieutenant Colonel Noriaki Nagasaki and Mr. Makoto Mizutani, and Miss. Bettina Hinze Wack. My special thanks to my colleague Miss. Kei Nakagawa. I am</p><p>(View PDF for the rest of the abstract.)</p>

4 0 0 0 OA ファフルッディーン・ラーズィーと哲学としてのオカルト諸学

- 著者

- 大渕 久志

- 出版者

- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1-33, 2018-07-15 (Released:2019-10-01)

イスラームの哲学的神学(philosophical theology)についてイブン・スィーナー(アヴィセンナ、1037年没)の影響力が一般的に強調されるが、哲学的神学形成の立役者とされるファフルッディーン・ラーズィー(1210年没)は、イブン・スィーナーおよびアブルバラカート・バグダーディー(1152年没)の哲学のみならず、占星術や魔術のようなオカルト諸学にも造詣が深かった。これまでの研究は、これらオカルト諸学が自然学系の哲学として当時見なされていたにもかかわらず、ラーズィーの神学において占めるその価値を評価してこなかった。本論文は13世紀初頭における哲学的神学の実態を明らかにする研究の一部として、オカルト諸学を含む哲学がラーズィーの神学へどのように摂取されているかを考察する。第Ⅰ節の序論に続き、第Ⅱ節において彼の神学著作を時系列に沿って精査し、彼自身がどのような思想体系を哲学と認め、実際に受容したのかを検討する。すでに知られているように、ラーズィーはシャフラスターニー(1153年没)がその代表作『諸信条と諸宗教』(al-Milal wa-l-niḥal)においてサービア教徒内の分派、霊魂崇拝者のものとして記述していた宇宙論を、預言者を天使の下位に位置づける「哲学者」の教説として批判していた。霊魂崇拝者はヘルメスという神話的存在の権威を認め、占星術や宇宙霊魂を仲介とした魔術などのオカルト諸学を実践していたが、彼らの宇宙論をラーズィーが最晩年の『神学における崇高な課題』(al-Maṭālib al-‘āliya min ‘ilm al-ilāhī)では一転して自らの学説として採用している事実を筆者は新しく指摘する。第Ⅲ節では、ラーズィーが受容したところの「哲学者」すなわち霊魂崇拝者の由来を問う。近年の研究が明らかにしているように、サービア教徒と関連づけられてきたヘルメスという神話的人物が、シャフラスターニーを端緒としてイスラーム思想に積極的に取り入れられた。ラーズィーもこのアラビア・ヘルメス主義の興隆という時代に活動していた点を筆者は確認し、彼が認めた「哲学者」はこうした秘教的由来を有していることを指摘する。最後に第Ⅳ節では『神学における崇高な課題』をさらに読み、先の霊魂崇拝者の宇宙論のみならず、占星術や関連する天体魔術(‘ilm al-ṭilasmāt)などオカルト諸学の理論を神学へ受容していること、また彼がここで天体魔術師(aṣḥāb al-ṭilasmāt)を「古代の哲学者」と呼びあらわしていることを示す。ラーズィーは天体魔術師の思想を彼自身の神学へと受容した結果としてイブン・スィーナーと対照的に、流出(fayḍ)ではなく痕跡(athar)を鍵概念にする普遍霊魂論を採用し、人間のあいだの種(naw‘)を認める。霊魂崇拝者と天体魔術師はともにヘルメスの権威を認め、宇宙霊魂を仲介として地上に魔術的事象を実現することができると信じる。ラーズィーが両者を同一視していたか否かは断言できないが、彼はアヴィセンナ哲学の構造・概念をある程度保持しながらも代替となるべきものとして、オカルト諸学と通常呼ばれるような「哲学」を「神学」に統合したのである。

- 著者

- 宮澤 栄司

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.145-169, 2008-01-28 (Released:2018-03-30)

Circassians(Cerkes) were forced to migrate to Anatolia in the mid-19th century, when Russia completed its military conquest of the North Caucasus. The Uzunyayla plateau (Kayseri, Turkey) is one of the principal locations of refugee re-settlement. Circassians there tend to compete for prestige, partly due to contradictions between status differences among groups in the past and the socioeconomic standing of these groups in the present. Among Circassians in Uzunyayla, contested memories are produced along the line dividing two social groups: descendants of nobles and descendants of slaves. Those families who are of noble descent eagerly tell a version of history that enhances their own honour. The ways in which nobles employ a discourse of memory (hatira/hatzr) to control the production of historic knowledge can be termed the "politics of memory." This politics serves by not letting slave descendants give their own account of history freely. On the other hand, descendants of slaves produce favourable meanings by appropriating the discourse of those of noble descent as their own. They narrate counter-memories that provide them with a positive experience and a claim to social legitimacy. The memory politics of nobles is skilfully undermined. This may be seen as an exemplary case of the "practice of memory," an idea discussed by de Certeau.

4 0 0 0 中東・イスラム世界にみる法廷の契約と当事者の合意

- 著者

- 三浦 徹

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.45-74, 2003-09-30

日常的な約束のなかから、社会的な義務を伴った「契約」を切り出してくる基準線はどこにあるのだろうか?本稿は、ヨーロッパ、中国、東南アジアとの比較のなかで、中東・イスラム世界の契約のあり方を検討し、個人の結びつきの社会的位置づけを探る。オスマン朝時代には、イスラム法廷(カーディー法廷)の文書記録が膨大に残されているが、文書化され、証人を立てて、法廷に登記された契約のほとんどは、不動産と家族法に関係するものであった。両者は、当事者のみならず、親族や隣人を含む、永続的な権利関係に関わるため、文書化と登記を行うことによって、権利の侵害に対抗し、将来の紛争を防止しようという意図をもっていた。契約の登記には、第三者を証人としてたて、法廷の吏員やカーディーの署名も証人としての機能を果たした。また当事者(もしくは代理人)、各種の証人役が出廷し、公式の手数料のみならず、非公式の謝礼などの経費を必要とした。ここからしても、登記の目的は、単発の取引の保証ではなく、長期的な経済的および社会的な利害にあった。しかし、登記の効果は、紛争の抑止力の域をでるものではなかった。訴訟において、売買の証書は副次的な証拠にすぎず、決定打は証人の証言や当事者の宣誓、また有力者の調停であったからである。逆に、偽証や裁判官の買収によって不当な利益を得ることも可能であり、これを常套手段とするものもいた。形式的要件を重んじるイスラム法の原則が、一方では偽証を生み、他方では予想される結論を回避して当事者の合意できる裁決に導くための調停を促した。これに対して、動産の取引は、法廷台帳に登記されることはなく、当事者同士の口頭の約束ないしは覚え書きで行わたとみられる。コーランは、「当事者のその場での取引であれば文書を交わす必要はないが、売買の場合は証人をたてよ」(2:282)と述べているが、法学者は、市場などでの売買(物件と代金の同時交換)であれば文書契約の必要はないと解釈した。イスラム法が禁止する付帯条項付きの契約や利子付きの貸付を行うのであれば、むしろ契約を文書化しない方が得策であった。登記された契約(法廷文書)の外側には、口約束の取引、当事者の間での決済が拡がっていた。人々は、以上のような構造を弁えて、二種類の契約(現代法でいう約束と契約)を使い分けていた。この二つの世界に共通の仕掛けが、アッラー(神)であった。法廷での陳述、証言、宣誓はもちろん、日常的な約束の際にも「神かけて(ワッラーヒ)」というせりふが用いられ、神は、約束の保証人であった。法廷の世界と当事者の世界の違いは、証人の有無、すなわち第三者を介在させるか否かにある。当事者だけでなく、隣人や家族などをふくむ社会(共同社会)の利害に関わるときに、第三者を委嘱して、紛争を防止し、紛争の解決をはかった。それを担ったのが、法廷を舞台とした世界であった。国家は、カーディー法廷にせよ、マザーリム法廷にせよ、法廷の世界を維持することで、行政権力として、人々を取り込むことができた。換言すれば、不動産と家族の管理に関わることが、国家の存在理由のひとつだったのである。契約の難しさは、自由な意志をもった個人をいかに束ねるか、しかも、過去から未来という時間のなかでこれを結びつけることにある。この難題に対して、ヨーロッパでは普遍的な法、中東イスラム世界では「第三者」という存在、中国では「一心の合意」という仕掛けをつくりだした。マレー世界では、交易の場合でも親族関係や口頭の約束が結合の基盤となり、文書契約は発達しなかったが、19世紀以降イスラム法が家族法の領域に浸透し、イスラム法廷が家族の紛争調停の場となっている。

- 著者

- 三沢 伸生 大澤 広嗣

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.107-126, 2013-01-05

近年になって、「回教政策」をはじめとして、長らく学界で取り上げることがなかった戦前・戦中期における日本とイスラーム世界との関係についての研究が進んできている。第1に「回教政策」やイスラーム研究の中心人物にかかわる研究、第2に第1と同じく関係団体や研究機関にかかわる研究、第3に日本社会における反響、第4に在日タタール人など在日イスラーム教徒や日本とイスラーム世界との関係にかかわる研究である。このなかで第3の日本社会における反響の研究が遅れている。社会科学一般で用いられているようにメディア研究を進めていくことが必要である。代表的日刊新聞に比べて仏教系日刊新聞『中外日報』にはイスラーム関係の記事が多く所収される。現在、1937年から1945年の同紙に所収されるイスラーム関係記事のデータベース化を進めており、本稿ではその一部を紹介しながら、当時の日本社会におけるイスラーム認識の振幅の一例を示す。

3 0 0 0 OA 「ユダヤ的かつ民主的国家」の起源についての一考察:ロシア・東欧史からの視座

- 著者

- 鶴見 太郎

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.103-123, 2012-01-05 (Released:2018-03-30)

This research note is an introductory study for an exploration of the historical-sociological and not political origins of the definition of the state of Israel as a “Jewish and democratic state.” It is hypothesized that some of these origins can be found in the Jewish and Zionist experience in the Russian Empire, where a majority of Zionists were born. Even before the emergence of Zionism, some East European Jewish enlighteners believed that the West European concept of civil rights denied nationality (nationhood or peoplehood) of the Jews. At the time of the 1905 Russian Revolution, political issues emerged in which nationality played a significant role. The Zionists then considered that every nationality should be secured by a democratic state, on the grounds that access to one’s nationality should be included in individual rights. The Zionists believed that any democracy should protect the nationality of its citizens. The Zionists also held that the survival of every nation inevitably depends on sociological laws, demographic and socioeconomic conditions in particular. This standpoint would require the nation to have a territory in which the nation constitutes a majority, providing a background for the norm that approves the privilege of the Jewish nationality in Israel.

- 著者

- 渡辺 正晃

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.149-183, 1998-03-31

1967年6月に始まったイスラエルによる占領は,ヨルダン川西岸に重層的な法体系をもたらした。国際法上は1967年以前に施行されたヨルダンの国内法が依然として有効と見做されたにも拘らず,イスラエル当局は占領の開始以降,数多くの軍命令を発し,1967年当時のヨルダン川西岸の統治機構に大きな変化を与えた。このような状況下で,電気,上下水道,公共保健などの住民に対する福祉に直接的な責任を有した地方自治体の機能にも,さまざまな制約が課せられることとなった。本稿では,まず第一章で西岸地区に対するヨルダンの主権の正統性を巡る議論を概観した上で,第二章に於いてハーグ協定およびジュネーブ協定の観点から,イスラエル当局が発した軍命令の合法性を検証してみたい。更に第三章では,1955年の地方自治体法をはじめとするヨルダンの国内法とこれらの軍命令とを比較することにより,占領行政が如何に地方自治体の機能に影響を及ぼしたかに就いての分析を試みたい。

3 0 0 0 OA ある日本人アジア主義者のイスラム観:大川周明の場合

- 著者

- 臼杵 陽

- 出版者

- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.59-84, 2013-01-05 (Released:2018-03-30)

本論文は大川周明の生涯を通して彼のイスラームへの関心の変化を論じる。大川は右翼のアジア主義者として知られているが、イスラーム研究者でもあった。彼は東京帝大時代スーフィズムに関心をもった。しかし、彼は 1913年、内的志向の精神的イスラームから外的志向の政治的イスラームその関心を転換させた。同時期、「コーランか剣か」を預言者ムハンマドの好戦的表現だと考えていた。しかし、オスマン帝国崩壊後はイスラームに関して大川は沈黙を保った。約20年後の1942年、大川は著名な『回教概論』を刊行した。同書は読者の期待に反して、日本の戦争宣伝を意図するものではなかった。同書は日本的オリエンタリストの観点から理念型的なイスラームとイスラーム帝国絶頂期の理想化されたイスラーム国家の姿を描いたものだったからである。戦後、東京裁判の被告となったが精神疾患のため免責された。大川は松沢病院でクルアーンの翻訳を行なう一方、完全な人格としての預言者ムハンマドへの崇敬を通してイスラームへの関心を取り戻した。晩年の大川は開祖を通してキリスト教、イスラーム、仏教などの諸宗教を理解する境地に達したのである。