25 0 0 0 OA 二〇世紀初頭のハプスブルク帝国海軍と東アジア : 寄港地交流を通じた帝国主義世界への参与

- 著者

- 大井 知範

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.177-209, 2015-02-20 (Released:2017-12-01)

This paper attempts to elicit the reality of the Hapsburg Empire's global seafaring prowess despite its reputation as a mainly continental power, in light of historical findings that an Imperial warship had been stationed in the seas of East Asia approximately 100 years ago. Research regarding Western navies stationed overseas has in the past focused largely on their use as a means of military competition or imperialistic ambitions toward the non-Western world. However, here the author points to another purpose with which warships were deployed overseas; namely, to serve as media for promoting international relations within the daily routine of peacetime conditions. After outlining the deployment system of warships outside of the region of Europe, and the reasons, circumstances and substance of the Hapsburg Empire's stationing of a warship in East Asian waters, the author turns to the specific duties of the ship, in particular, how it performed the very important duty of any Western navy in protecting its country's citizen and commercial interests in the region. However, since the Hapsburg Empire had no overseas interests or citizens to protect in East Asia, it was impossible for the Austro-Hungarians to set up a system of direct protection like that of the other major powers, due mainly to its unique position in having only a single warship to accommodate such needs. The author then addresses the subject of goodwill exchange, which he considers to be the most important daily routine of the Hapsburg warship, and looks there for the ultimate reason for stationing it in East Asian waters. Finally, he focuses on the military band on board the ship, in order to clarify the fact that the Hapsburg Empire was concerned in identifying with maritime coastal society in East Asia through the medium of music. The Hapsburg Empire thus intended to adapt to the imperial order as a major power in East Asia by carefully cultivating various daily peacetime routines.

20 0 0 0 OA ビザンツ史研究の課題 : 渡辺金一氏の書評によせて

- 著者

- 井上 浩一

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.7, pp.1215-1223, 1983-07-20 (Released:2017-11-29)

20 0 0 0 OA ローマ法における去勢

- 著者

- 紺谷 由紀

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.6, pp.1-36, 2016 (Released:2018-10-05)

紀元後四世紀以降の後期ローマ帝政期の皇帝たちは、発達した宮廷機構の内部に多くの宦官―去勢者―を有した。このような去勢者に関して本稿は、法史料、特にユスティニアヌス一世(在位五三七~五六五年)治世の法集成である所謂『ローマ法大全 Corpus Iuris Civilis』に収録された紀元後二―六世紀の法学者の見解や勅法を分析し、去勢者や生殖不能者の法的位置付け、起草者たる法学者、皇帝、中央行政の去勢認識の明確化を試みた。中でも、従来看過されてきた去勢者と奴隷・被解放自由人という法的身分との関連、並びにユスティニアヌスの法典編纂事業に伴う規定の変化に注目し、用語(一)、去勢奴隷に関する規定、帝国内の去勢を禁止する勅法(二)、そして被解放自由人に関しては婚姻や養子、相続をめぐる去勢者の法的能力(三)の問題を考察した。 結論は以下の二点に集約される。第一は、過去の規定の整理や新しい勅法の発布を伴う大規模な編纂事業が去勢の規定の変化に大きな影響を及ぼしたという点である。中でもユスティニアヌス治世には奴隷・解放奴隷の法的地位の向上が確認されるが、この傾向が同じ身分に属する去勢者の規定を左右する背景の一つであったと指摘した。二点目は、去勢に対する立法者の多様な認識である。去勢行為は、その死亡率の高さから殺人や傷害、隷属化の手段として認識される一方、去勢者は、生殖不能の一種として生殖器の損傷を受け、将来的に実子を持ち得ない者とみなされた。他方、法史料における去勢者の評価に関しては、叙述史料の非難、偏見にみられるような否定的なものではなく、むしろ一定の帝国内の去勢者の存在を許容する寛容なものであった。以上の法史料の分析は、去勢者が、先行研究で強調されるような宮廷宦官という社会的役割でなく、生殖器の損傷や生殖不能という根本的な身体の状態に第一に結び付けられていたことを明らかにし、結果としてより広範な帝国社会の去勢者研究を喚起する。

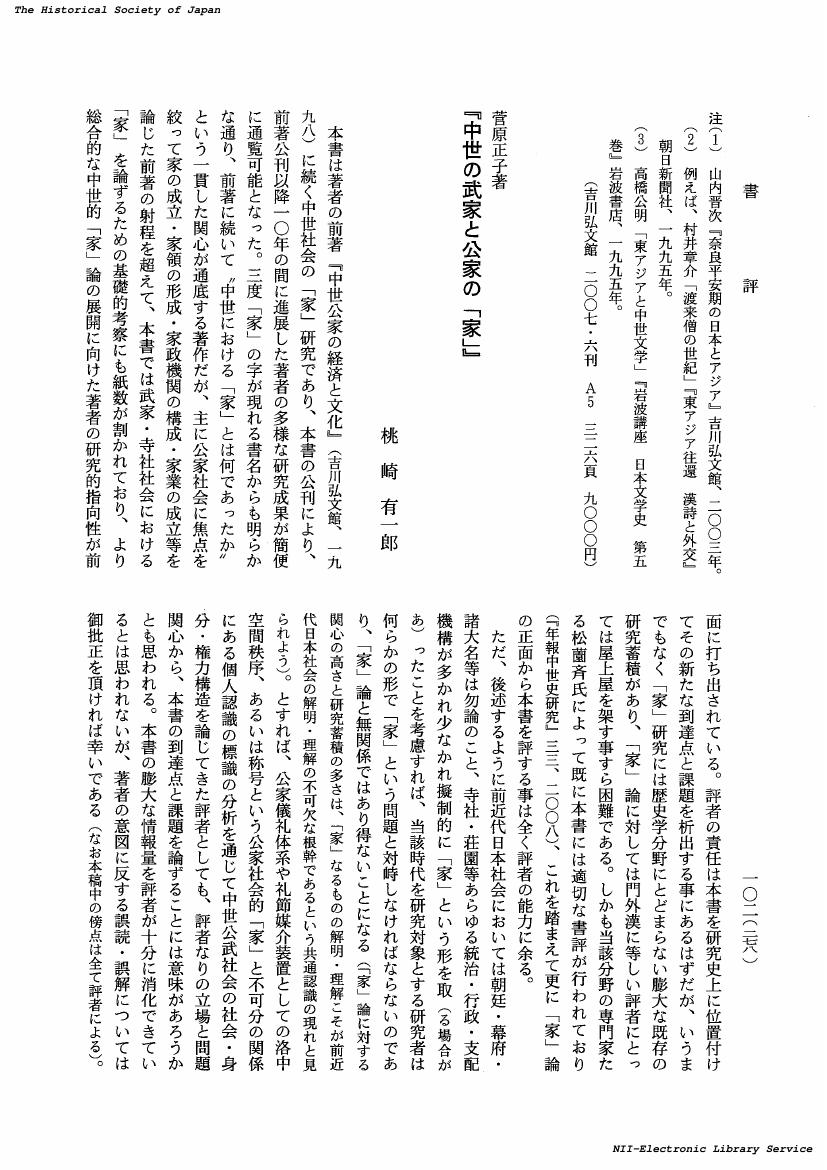

- 著者

- 桃崎 有一郎

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.2, pp.278-286, 2009-02-20 (Released:2017-12-01)

19 0 0 0 OA 西アジア・北アフリカ : イスラム時代 (一九九一年の歴史学界 : 回顧と展望)

- 著者

- 長谷部 史彦

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.5, pp.944-946, 1992-05-20 (Released:2017-11-29)

18 0 0 0 OA 太平洋戦争末期の娯楽政策

- 著者

- 金子 龍司

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.12, pp.25-46, 2016 (Released:2018-01-28)

本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発足した小磯国昭内閣期以降終戦までの政策に注目する。 小磯内閣期の思想・文化統制については、先行研究により、東條内閣期の言論弾圧が見直されて言論暢達政策が採用され、思想・言論統制の緩和によって戦意昂揚を目指したことが指摘されている。娯楽統制についてもこの枠組みで語られ、従来強化一方だった統制がサイパン陥落・同内閣の成立を契機として一転して緩和されたと整理され、その画期性が指摘されている。 しかし、この統制緩和は小磯内閣が娯楽に対して講じた措置のひとつに過ぎないし、画期といっても、この統制緩和に限らなければ、娯楽への積極的な措置は小磯内閣発足以前からすでに講じられていた。つまり先行研究は、統制緩和の画期性を重視するあまり、小磯内閣の娯楽政策の全容を明らかにしておらず、しかも従前の政策との連続性も見過ごしているきらいがある。 したがって本稿は、小磯内閣期の娯楽政策をできるだけ詳しく分析することで右の二点を明らかにし、同政策を歴史的に位置づける試みを行う。具体的には、当事者たちの問題認識や政策決定過程や政策の実効性を検討材料とする。 本稿が明らかにするのは以下の事柄である。第一に、娯楽統制史上、小磯内閣期の統制緩和は個別の措置としてはたしかに画期的であったが、娯楽に対する積極的な姿勢や問題認識に関してはむしろ前内閣との連続性が目立っていたこと。第二に、政策の実効性といった観点からは、個別具体的な措置については一定の成果が見られ、戦争末期にあっても興行の機会は確保され盛況も珍しくなかったこと。第三に、それにもかかわらず、政策全体の評価としては、絶望化する戦況下で観客や興行者たちが娯楽を供給・享受して戦意昂揚に結びつけるだけの精神的余裕を失っていたため、失敗に終わったと結論せざるを得ないことである。

16 0 0 0 OA イル=ハン国のグルジア支配とサドゥン・アルツルニの登用

- 著者

- 北川 誠一

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.6, pp.1007-1033,1097-, 1978-06-20 (Released:2017-10-05)

This is a study of the role Sadun of the house of Artsruni and his son Khutlu-Bugha played in the expansion of the Il-Khanid rule over the Georgian Kingdom in the 13th century. Sadun was a great grandson of Amir K'urd (Abulasan), the governor of Tbilisi during Queen Tamar's reign in Georgia. In 1258 (or 1259), he won a wrestling match in the presence of Hulegu Khan and received the honorable status of t'arkhan. He joined Hulegu's Syrian campaign, which began in the autumn of 1259 and was placed in the vanguard. He distinguished himseif during the conquest of Sasun and the seizure of the citadel of Allepo. For these services, Sadun was awarded with an official commendation from Hulegu and was granted the district of Sasun. Sadun was originally a vassal of Avag Zak'arean, a Georgian King's prince (eristavi, or ishkhan in Armenian), and a seignior of Haghbat and Mahkanaberd. Around the time of the above promotions, he was an at'abak of Avag's heiress Khoshak but later, he became her chamberlain or khejub to guard and assist her. Under Hulegu, Sadun was never given any official titles of the Bagratid Kingdom. However, after the enthronement of Abaqa as the Il-Khan, Sadun received the titles of atabegi (or regent) and amir-spasarali (or commander in chief), and gained administrative power over the Batratid Kingdom. He was entrusted by the Kings with the power to control the royal domains of T'elavi, Belakani and Kars. In addition, he purchased the district of Dmanisi from King Dimitri II. Together, Sadun's estates made up the fourth political unit in Georgian Armenia in addition to the three units belonging to the branch families of the Zak'areans. we can assume that he was able to acquire wealth because he was a t'arkhan, After Sadun's death in 1282, one of his two titles, the amir-spasarali was given to his son Khutlu-Bugha, but the other, the atabegi was given to his rival Tarsayichi of the house of Orbelean. In 1289, Khutlu-Bugha recommended that Il-Khan Arghun kill King Dimitri (who had been arrested for being implicated in the plot of Bugha) and put Vakhtangi, the son of King Daviti IV on the throne. His plan succeeded. Under Vakhtangi, Khutlu-Bugha became both the atabegi and the amir-spasarali and secured political power over the Georgian Kingdom. In 1292, however, both Arghun and Vakhtangi died. As soon as Daviti, the son of Dimitri, ascended to the throne, Khutlu-Bugha was put to death by the order of the new khan Geikhatu. With his death, the power of the Artsrunis was eradicated from the entire Bagratid territory. The rise of Sadun Artsruni is a good example illustrating the pattern of socio-political control the Il-Khans had over the native dynasties. The Il-Khans' system of appointments as kings, vassals or arriere-vassals, of those who were faithful and useful to them, had worked effectively. They ruled over the Bagratid territory through the kingship, which was never handed outside the royal family of Bagratid and through the offices of the atabegi and the amir-spasarali. These latter were not confined to any one family, but were easily given to those, like Sadun, who were useful to the Il-Khans.

15 0 0 0 OA 九州探題考

- 著者

- 黒嶋 敏

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.3, pp.328-361, 2007-03-20 (Released:2017-12-01)

The Kyushu Tandai was a post set up by the Muromachi Bakufu to govern the island of Kyushu. From the end of fourteenth century, the post was held by successive members of the Shibukawa family branch of the Ashikaga clan. The research to date has held that the power of the Tandai quickly declined after the defeat of Shibukawa Yoshitoshi at the hands of the Shoni family in 1425 and eventually became limited to the eastern portion of Hizen Province. This is why the Kyushu Tandai has not been seen as a significant political force in the region during the late medieval period. The present article reexamines the process of the Shibukawa family's decline and fall in order to relocate the place of the Kyushu Tandai within the historical context of late medieval Japan. The above-mentioned decline of the Shibukawa family, which supposedly began with the defeat of 1425, was in fact the result of policies implemented under the Muromachi Shogun Ashikaga Yoshinori, which aimed at a new way of governing Kyushu centered around the Ouchi family, and in the process reduced the authority of the Kyushu Tandai. Nevertheless, the Tandai still retained a high level of military leadership in the region. Then, during the sixteenth century, when civil strife shook northern Kyushu as the result of the weakening of shogunal power in the region, the Shibukawa family split into Ouchi and Otomo family factions. Even then, the Tandai remained influential and was considered an important element within the strategy of any feudal lord (daimyo) in the region. The author concludes that the Shibukawa Kyushu Tandai family did not decline and fall, but rather lost importance as a regional Bakufu administrative organ due to a change in shogunate politics. On the other hand, the Shibukawa family's high level of political influence remained an important, unwavering element within the regional political order throughout the period. The same phenomenon can be observed in the case of the Muromachi Bafuku's Oshu (Northern Honshu) Tandai. Placing the post of Tandai within its rightful place in regional politics alongside the Bakufu and daimyo now reveals a brand new aspect of the political structure characterizing fifteenth and sixteenth century Japan.

15 0 0 0 OA 伊藤 隆・劉 傑編『石射猪太郎日記』 : 中央公論社 一九九三・七刊 四六 八一〇頁

- 著者

- 黒沢 文貴

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.7, pp.1333-1334, 1994-07-20 (Released:2017-11-30)

14 0 0 0 OA 今川了俊の探題解任と九州情勢

- 著者

- 堀川 康史

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.12, pp.1-24, 2016 (Released:2018-01-28)

応永2年(1395)閏7月、九州探題今川了俊は京都に召還され、翌年2月までに解任された。室町幕府の九州政策の大きな転換点となったこの解任劇は、足利義満期の政治史や地域支配を論じるうえで不可欠の事件として知られているが、その政治過程、とりわけ解任に至った理由・経緯については不明な点が少なくない。本稿は、1390年代前半の九州情勢との関わりを重視する立場から、これらの点について検討を加えるものである。 検討の結果、解任の理由は了俊と九州大名との協力関係の断絶とそれにともなう九州経営の崩壊に求められることが明らかになった。その経緯は以下の通りである。 まず両島津氏との関係について見ると、長く対立関係にあった了俊と両島津氏は、明徳2年(1391)に和平を結んだものの、探題派国人の権益保護と両島津氏との和平は両立せず、和平の成立後まもない時期から南九州では局地的紛争が発生した。了俊は反島津氏を掲げる南九州国人一揆の意向もあって和平の破棄を決断し、明徳5年(1394)2月以降、再び両島津氏との戦いに突入していった。 ついで大友氏との関係に目を転じると、応永初年に大友親世と有力庶家の田原・吉弘両氏の間で内訌が生じた際、了俊は反親世派を支援したことで親世と断交した。親世は大内義弘・両島津氏と結ぶことで了俊に対抗し、結果として応永2年までに了俊は大友・大内・両島津の三者と敵対関係に陥った。この九州大名との協力関係の断絶が、了俊の九州経営を崩壊に導いていくことになった。 最後に足利義満はというと、通説とは異なり京都召還の直前まで了俊を支援していた様子が読みとれる。しかし、有力大名が揃って了俊に敵対し、九州経営の崩壊が徐々に明らかになったことにより、最終的に義満は了俊の解任を決断したと考えられる。応永3年(1396)2月、渋川満頼の探題就任が九州諸氏に報じられ、20年以上に及んだ了俊の九州経営はここに終わりを迎えることになったのである。

14 0 0 0 OA 室町幕府における武家祈禱体制の確立過程

- 著者

- 林 遼

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.12, pp.1-33, 2021 (Released:2022-12-20)

本稿は、室町幕府における武家祈祷体制の確立過程を考察するものである。その際、京都を活動の拠点とする門跡が武家祈祷に編成された契機と、醍醐寺三宝院の武家祈祷における役割の再検討という二つの視点を軸に議論を進める。 第一章では、南北朝期武家祈祷の人的基盤が変化した契機を検討する。南北朝初期の武家祈祷は、鎌倉期武家祈祷の経験者を中心として行われた。しかし京都争奪戦の中で、幕府は所領・所職の安堵を求めて武家祈祷へ積極的に参加した門跡と、密接な関係を構築した。その結果、義詮期には京都を拠点とする門跡が新たに武家護持僧に補任され、武家五壇法にも参加するようになった。 第二章では、南北朝期武家祈祷における三宝院の役割の再検討を試みる。まず南北朝期の三宝院院主賢俊・光済・光助が、武家祈祷上でどのような活動をしていたかについて整理した。そして三宝院は、修法の日程や供料に関する幕府と門跡との交渉に介在する役割を持ったことを明らかにした。また三宝院の立場は、幕府奉行人の勤める祈祷奉行を支える「内々の祈祷奉行」に相当すると示した。 第三章では、義満期武家祈祷の変容過程に注目する。義満による祈祷への強制的動員や門跡の安堵を通して、義満期には武家祈祷に諸門跡全体が編成された。そこで京都の門跡が、武家護持僧・諸門跡として武家祈祷に編成された義満期を、武家祈祷体制の確立期と評価した。また義満期武家祈祷では、三宝院・幕府奉行人に代わって、室町殿家司・家礼が祈祷奉行として活動したことも指摘した。 したがって室町幕府における武家祈祷体制は、武家護持僧や武家五壇法の人的構成が変化した義詮期と、諸門跡全体が武家祈祷に編成された義満期の二つの段階を経て成立したといえる。また武家祈祷体制の確立は、三宝院の活動とは無関係に進展したものであり、幕府と門跡との直接的な関係形成を通して達成されたと結論付けた。

14 0 0 0 二 幕末・維新期(近現代,日本,二〇一〇年の歴史学界-回顧と展望-)

- 著者

- 神谷 大介

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.5, pp.782-786, 2011

- 著者

- 小野寺 拓也

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.11, pp.1927-1936, 2013

13 0 0 0 OA 未来年号の世界から : 日付に矛盾のある文書よりみた荘園の様相

- 著者

- 服部 英雄

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.8, pp.1304-1331,1419-, 1983-08-20 (Released:2017-11-29)

Among those diplomatics during Japan's medieval period, there exist several items which have been dated with an era name before the official change to that era name, it was called mirainengo 未来年号 ; and conversely, there are those items which have been dated with an era name despite the official change to a new era. In this report, the author carries out an investigation of such items from five diplomatics related to the following proprietary estates (shoen 荘園) : Kuroda-no-sho 黒田荘 owned by the temple, Todaiji 東大寺, Yamamoto-no-sho 山本荘 owned by the Matsuo Shrine 松尾神社, Kagado-no-sho 香登荘 owned by the temple, Negoroji 根来寺, estates directly managed by the temple, Eizanji 栄山寺, Kono-makuni-no-sho 神野真国荘 owned previcusly by Jingoji 神護寺, and then Koyasan 高野山. As a result of his investigation, the author has been able to make clear the fact that these items are diplomatics which have been falsified for the purpose of deceiving their recipients out of personal interest. Therefore by means of this type of historical material textual criticism, it is hoped that researchers can use obviously falsified diplomatics (gimonjo 偽文書) to ferret out those true facts of manorial history which have heretofore escapednotice by scolars.

- 著者

- 川越 美穂

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.2, pp.153-189, 2007

This article analyzes how Emperor Meiji participated in the process of political decision-making during the early years of his reign by looking mainly at his role in document between from after Sanjo Sanetomi 三条実美 was inaugurated as chief minister of state (Daijodaijin 太政大臣) in 1871 until 1873. Under the government reforms of 1871, there was a design to assume the Emperor the person of last approval among the planner of political system reform. But the approval act of the Emperor was not codify then, it was carry out not an arbitrator as a recognizer when a political system was reformed again in May, 1873. In this time, the approval of the Emperor was named "Gyohi (御批)". In this way, it was realized once in the early Meiji era that the Emperor participated in politics decision. And by having found "Gyohiroku (御批録)" which was an approval record of the Emperor, I confirmed that it was the seal of a character "裁" that was used as approval mark. This is important as the example that the Emperor participated in politics decision for the first time. But the government was not going to let the Emperor participate in all politics decision. The documents submitted to the Emperor in "Gyohiroku" were limited to legislation such as a rule and a system decided newly. And it is recognized that the Emperor gave permission of execution formally. Therefore, I suppose that the government had intention to let the Emperor hold a legislative power and the judicial power. But the government gave up the approval of the Emperor about the legislation area in a short time. It was the reason that cabinet decision was unstable because adjustment between administrations was not enough. Therefore, to realize an idea in principle that the Emperor makes politics, it was necessary that the system to coordinate an opinion of each administration and the legislative proceeding were established.

13 0 0 0 「堺渡唐船」と戦国期の遣明船派遣

- 著者

- 岡本 真

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.4, pp.38-62, 2015

本稿は、従来大内氏の独占時代とされてきた寧波の乱後の遣明船派遣の実像を明らかにするため、史料上に「堺渡唐船」と記される遣明船について、関係諸勢力の立場、搭乗者と派遣目的、歴史的位置づけの三点を究明した。その結果明らかになった事柄は以下の通りである。<br> まず、関係諸勢力については、『天文日記』やその他の古文書等に見られる遣明船が、いずれも「堺渡唐船」を指すことを確認したうえで、同船の派遣を中心となって推進したのは、細川晴元と堺商人だった点を論証した。また、本願寺や土佐一条氏は協力者に過ぎず、大内義隆や畠山稙長は同船の派遣を阻止しようとしていた点を指摘した。<br> 次に、搭乗者と派遣目的については、その解明に先立ち、新史料である『活套』所収外交文書二通を紹介し、同書の収録内容や文書末尾の年月日をもとに、これらが「堺渡唐船」関連文書であることを明証した。そして、これを根拠に、従来の遣明船と同様に朝貢使節としての形態を整えたうえでの派遣が図られており、正使は忠叔昌恕という禅僧で、ほかに医師半井明英も乗り組むことになっていたことを指摘した。また、派遣目的は、寧波の乱の際に明側に留められていた前回使節の朝貢品の献上、同使節の遺留品の返却、収監されていた宋素卿の送還、新勘合および新金印の下賜、半井明英の明医学伝習の許可などを要請することだった点を解明した。<br> それから、歴史的位置づけについては、寧波の乱後に足利義晴・細川高国が明側とおこなった交渉の延長上に「堺渡唐船」があることを明らかにし、従来の研究では存在が確認されていなかった嘉靖准勘合に関する考察をもとに、状況の推移を論じた。また、大内義隆の経営した天文八年度船と同船を比較すると、寧波の乱の際の遺留品の返却や新勘合の獲得などが、両者に共通する派遣目的だった点を指摘した。<br> そして、以上を踏まえて、これまで大内氏の独占時代とされてきた寧波の乱後においても、それ以前と同様、遣明船をめぐる同氏と細川氏の抗争が継続していた点を明らかにした。

13 0 0 0 ローマ(古代,ヨーロッパ,二〇〇七年の歴史学界-回顧と展望-)

- 著者

- 本村 凌二

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.5, pp.950-954, 2008

12 0 0 0 OA ワシントン海軍軍縮後の連合艦隊 その制度の変遷と戦争指導の分裂

- 著者

- 木村 聡

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.8, pp.33-58, 2019 (Released:2021-09-02)

従来、ワシントン軍縮会議後の問題は、その後の海軍における統帥権独立の問題や海軍軍令部の独立問題、大臣人事の問題に注目が集まり、条約に対する具体的な対応策については十分に議論がなされなかった。本研究はその後の海軍の在り方に影響を与えたとして、連合艦隊の常置化とその役割の変遷を取り扱う。 海軍という組織は、軍政を掌る海軍省と軍令を掌る軍令部の二元組織と解釈されるが、正確には、軍政権と統帥権の並立の下に、最高機関として海軍大臣、艦隊・鎮守府の司令長官、海軍軍令部長(軍令部総長)が存在するという構造である。そして、艦隊司令長官や鎮守府司令長官の役割は指揮統率であった。 それが、ワシントン条約への対応策として精兵主義の方策がとられた。連合艦隊はその中で常置化された。これにより、海軍の主兵力が連合艦隊に一本化され、さらに連合艦隊司令長官の平時における権限や役割が明確に規定された。こうして連合艦隊は、非常時に指揮権を統一するための組織から、平時から海軍の指揮統率と実戦部隊の軍政を、その施行のみならず計画までも担う恒常的な組織へと変化した。 戦争の危機が認識されると連合艦隊の規模は急激に拡大した。そこで連合艦隊司令部とその麾下の各艦隊の司令部とが分離し、司令部は後方での全体の作戦指導と戦線の統合を担うようになる。軍令部と機能を同じくした連合艦隊司令部は、海軍中央で問題視される一方で、麾下の艦隊指揮官との間にも精神的に距離が生じるようになった。この結果、海軍の戦争指導は、後方での戦争指導を行う大本営海軍部、後方にあって作戦を練り、その指揮を執る連合艦隊司令部、そしてその戦場で戦う各艦隊や部隊の三者からなる遠心的な三重構造となった。 連合艦隊はワシントン条約後の常置化以来、その性質を全く異なるものに変化させ、それは海軍全体の組織の在り方にも影響を与えた。

- 著者

- バレット トーマス

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.2, pp.1-38, 2022 (Released:2023-02-20)

本稿は、一八七七年から一八八〇年にかけて、清朝駐日公使館に勤務した米国人館員のマッカーティ(Divie B. McCartee)に焦点を当て、琉球問題をめぐる彼の私的活動を考察したものである。 マッカーティは、公使館の中で主に事務と翻訳作業を担当していた。しかしながら、明治政府が一八七九年に「琉球処分」を断行すると、彼は清と琉球との旧来の「宗属関係」を復活させるべく、個人的な活動の中でいくつかの対抗策を模索し、用意することとなった。 本稿が明らかにしたのは、以下の二点である。第一に、マッカーティは琉球を二つ、また三つに分割する案の考案・具体化に深く関わり、両案をこの問題の調停に当たった元米国大統領グラント(Ulysses S. Grant)に提示したという点である。日本側は、二分割案はグラントの支持を得たものであると考え、一八八〇年の日清交渉において、実際の解決策として清朝側に提案した。第二に、マッカーティは、明治政府の「琉球処分」を正当化しようとする作意を徹底的に批判した論説を英字紙『ジャパン・ガゼット』(Japan Gazette)に匿名で発表したという点である。この論説は、明治政府の歴史認識の不備を指弾して話題を呼んだばかりでなく、一八八〇年に日本側が二分割案を妥協策として清朝側に提示することとなった要因の一つと考えられる。 清朝駐日公使館の下級館員だったマッカーティは、従来ほとんど注目されることはなかったが、私的活動を通じて清琉間の旧来の「宗属関係」の復活のために尽力し、琉球問題をめぐる外交に「透明」な足跡を残した。本稿の考察によって、「外交」のプロセスを、代表者というアクター、公文書という媒体、そして交渉現場という「公」的場に押し込めるのではなく、より広い意味で捉える視野の有効性がはっきりと示されるだろう。

12 0 0 0 OA 室町幕府山城国支配の展開と山城守護 南北朝・室町期を中心に

- 著者

- 松井 直人

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.4, pp.1-26, 2022 (Released:2023-04-20)

室町幕府にとって、都市京都、及び京都を包含する山城一国の支配を実現することは、政権の存立基盤を維持してゆくうえで重要な意味を持った。そのため、当該地域の支配の様相を探ることは室町幕府論に不可欠な課題といえる。しかし、京都支配に比して山城国支配に関する研究は停滞著しく、基礎的な点を含め、改めて総合的な検討を行う必要がある。そこで本稿では、領域支配の担い手であった山城守護を通じた幕府の山城国支配の展開を論じるとともに、同国を拠点とした室町幕府の特質に迫ることを目指した。 本論では、幕府開創期から応仁・文明の乱前後を主な検討期間として山城守護の機構や支配方式の展開を跡づけた。14世紀中葉以降、山城国では幕府の軍事統括者であった侍所が所領問題の対処にあたっていたが、14世紀末に幕府による隣国大和国に対する統制の実現を契機に、侍所権限の分割と山城守護の新設が行われ、国内支配機構の充実が図られた。また、足利義満の権勢が確立すると、義満は将軍直臣(結城満藤・高師英)を山城守護に任じ、彼らを手足として諸勢力との取次や諸役の徴収を担わせた。その後、15世紀前半には在京大名が守護職を巡役で担当する仕組みが定着する。しかし、15世紀中葉を境に、畠山氏が独自に守護権を行使して国内支配を進めたことで、幕府による国内支配の体制は衰退へと転じた。 以上からは、①将軍の直臣か、あるいは大名かという守護就任者の属性の違いが、幕府による山城国支配の方式に大きな影響を及ぼしたこと、②幕府の山城国支配は国内寺社本所領の保護を基調とし、守護自身による恣意的な国内支配は、15世紀中葉以降に本格的に進展したことなどが明らかとなる。このような幕府の山城国支配の様態からは、公家・武家・寺社勢力が並立する同国を拠点としたことで、彼らの間の複雑な利害関係を丸抱えする形で政権を成り立たせることとなった幕府権力の特質が見て取れる。