6 0 0 0 日本中世和化漢文における非使役「令」の機能

- 著者

- 永澤 済

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.159, pp.37-68, 2021

<p>中国漢文において助動詞「令」は〈使役〉を表すが,日本中世の和化漢文では,本来の〈使役〉用法から派生したとみられる独自の非〈使役〉用法が非常に広範囲に使用されている。この「令」の機能について,従来,取り除いても文意に影響しないとの見方や,〈謙譲〉〈再帰〉〈意志動詞化〉等の意を表すとの見方が示されてきたが,統一的な結論は出ていない。本稿では,従来の意味中心の分析ではなく,構文機能に目を向けることで次のように結論した。非使役「令」の機能は動詞マーカー/動詞化である。助詞や接辞を表し得ない和化漢文で,和語の軽動詞「する」を代替した。その起源は,本来使役を表す「S令V」構文が(他)動詞文と意味的に隣接するケースにおいて,「令」の表す使役の意が後退して単なる動詞マーカーと解釈されたものと推定される。Vの位置には,意志行為,非意志現象,無生物主体の事象,形容詞まで幅広く立つ。先行研究で「令」は「致」との類似性が指摘されたが,「致」の後続語は意志行為に限られかつ「令」の場合のような動詞化はせず名詞的性格にとどまる点で,両者の機能は異なる。</p>

6 0 0 0 OA 蒙古語文語の起源について

- 著者

- 服部 四郎

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1939, no.3, pp.1-27, 1939-09-25 (Released:2011-11-29)

- 参考文献数

- 17

5 0 0 0 OA トコロの多義性を通じて見た言語,認知,論理

- 著者

- 田窪 行則

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, pp.1-27, 2018 (Released:2019-06-04)

- 参考文献数

- 27

本稿では言語と認知,言語と思考との関係にかかわる現象について考察する。特に「ところ」という形式名詞の多義性の問題を対象にして言語と推論メカニズム,統語論と意味論,意味論と語用論との関連を考える。初めに「場所」や「位置」を示す形式名詞「ところ」(以下トコロと記す)の空間的な意味・用法を見て,トコロを「基準点を同定する」と特徴づけ,それらがどのように「動作,事態の局面(時間的用法)」,さらには「論理・推論(モーダル用法)」へと拡張されるか,そのメカニズムを詳しく考察することでトコロの様々な用法が説明できることを示す。空間>時間>論理・推論という拡張の認知メカニズムを考えることで,言語,認知,論理の関係についての示唆を得ることが目的である。

5 0 0 0 OA ツツバ語の移動動詞と空間分割

- 著者

- 内藤 真帆

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, pp.153-176, 2009 (Released:2021-09-15)

- 参考文献数

- 9

本論文の目的は,ヴァヌアツ共和国のツツバ語で,移動の経路を表す三つの動詞sae「のぼる」,sivo「くだる」,vano「行く,横切る」が何に依拠して使い分けられているのかを明らかにすることである。はじめにこの三つの動詞についての説明を行い,続いてツツバ語話者がツツバ島内を移動する際の移動表現,副都心の置かれるサント島内を移動する際の移動表現,ツツバ島から他島へ移動する際の移動表現について考察する。そしてツツバ語において,移動の経路を表す三つの動詞sae「のぼる」,sivo「くだる」,vano「行く,横切る」が,①物理的な上下による対立,②心理的な上下による対立,③歴史的理由により生じた対立,という三つのカテゴリーにおいて使い分けられていることを示す。さらに,これらのカテゴリーにおける三つの動詞の関係について明らかにする。

5 0 0 0 OA タガログ語におけるthetic/categorical判断再訪――対照研究の観点から――

- 著者

- 長屋 尚典

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.156, pp.47-66, 2019 (Released:2020-04-14)

- 参考文献数

- 39

日本語の「は」で標示された主題名詞句とタガログ語などのフィリピン諸語のangで標示された主題名詞句(あるいは主格名詞句)の間に興味深い共通点があることはこれまでに何度も指摘されてきた(Shibatani 1988, 1991; Katagiri 2004, 2006)。その背景には,感嘆文,気候・天候文,存在文など,日本語で主題の「は」が用いられにくい環境で,angもまた使われないという観察がある。さらに近年,Santiago(2013)によって,タガログ語の主題名詞句の分布がthetic/categoricalという判断の区別(Kuroda 1972)で説明できるという説が提案された。本論文では,タガログ語の主題名詞句と日本語の主題名詞句の対照研究を行い,thetic/categoricalの区別でタガログ語と日本語の平行性を捉える仮説に異議を唱える。具体的には,先行研究で既に議論されているデータを再分析し,新しいデータを提示することによって,タガログ語において(i)theticな文における非主題標示はタガログ語に特殊な要因によって説明できること,(ii)theticな文に主題名詞句が出現することも可能であること,さらに(iii)categoricalな文のなかには主題標示が必須ではない文もあることを示す。このように,タガログ語と日本語の共通点は表面的なものであり偶然の産物である。日本語で指摘されるthetic/categoricalという判断の違いによって,タガログ語の主題名詞句の出現・非出現を予測することはできない。

5 0 0 0 OA 言語の機能と構造と類型

- 著者

- 柴谷 方良

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.112, pp.1-31, 1997-11-25 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 28

5 0 0 0 OA 現代ヘブライ語における母音の長さについて

- 著者

- 栗谷川 福子

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1987, no.92, pp.95-117, 1987-12-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 25

5 0 0 0 OA 日本語の「ている」進行形の場所格構造について

- 著者

- 松岡 幹就

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.131-157, 2019 (Released:2019-10-02)

- 参考文献数

- 53

本稿は,日本語の「ている」進行形の文について,統語構造が異なる2つのタイプがあると論じる。一方では,「いる」が存在動詞として現れ,その項として主語名詞句と音形のない後置詞を主要部とする後置詞句を選択する。そして,その後置詞句内には,名詞化された節が現れ,その主語が「いる」の主語によってコントロールされるという二重節構造を成す。もう一方では,「いる」が相を表す機能範疇として現れ,単一節構造が形成される。無生名詞を主語とする「ている」進行形の文は,主語が「いる」によって選択されず,常に単一節構造を持つ。これによって,「ている」進行形の有生主語が,「ている」が付く動詞の種類に関わらず,内項の性質を示し得るのに対し,無生主語はそのような特徴を持たないという事実が説明される。さらに,ここで提案する2種類の「ている」進行形は,先行研究で分析されている,バスク語の2種類の進行形に対応すると主張する。

5 0 0 0 OA アフリカ人のコミュニケーション ―音・人・ビジュアル―

- 著者

- 梶 茂樹

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.142, pp.1-28, 2012 (Released:2021-09-15)

- 参考文献数

- 12

サハラ以南のアフリカは,いわゆる無文字によって特徴づけられてきた。しかし無文字社会というのは,文字のある社会から文字を除いただけの社会なのだろうか。実際に現地で調査をしてみると,そうではなく,われわれの想像もつかないようなものがコミュニケーションの手段として機能していることがわかる。本稿では,私が現地で調査したもののうち,モンゴ族の諺による挨拶法と太鼓による長距離伝達法,テンボ族の人名によるメッセージ伝達法と結縄,そしてレガ族の紐に吊るした物による諺表現法を紹介し,無文字社会が如何に豊かな形式的伝達法を持ちコミュニケーションを行っているかを明らかにする。無文字社会では,言語表現が十分定形化せず,いわば散文的になるのではないかという一般的想像とは逆に,むしろ彼らのコミュニケーションは形式的であり韻文的である。それは文字がないことへの対応様式であり,共時的に,そして世代を通して伝達をより確かなものにする努力の表れと理解できるのである。

5 0 0 0 OA 秋田県横手市方言の有核動詞に関するアクセント規則 ――弱強フットを用いた分析――

- 著者

- 菅沼 健太郎

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.161, pp.63-89, 2022 (Released:2022-05-20)

- 参考文献数

- 26

本論文では秋田県横手市方言の有核動詞の過去形,非過去形のアクセントパターンについて論じる。同方言の有核動詞のアクセントは,過去形におけるそのパターンが多様である点,さらにその一方で非過去形では一貫したパターンが現れる点で特徴的である。具体的には,過去形では語幹の拍数や末子音の種類などに応じて次々末拍,次末拍,末拍のいずれかに下がり目が置かれる。その一方で非過去形では一貫して次末拍に下がり目が置かれる。本論文ではこれらのアクセントパターンが弱強フットを中核とした規則群によって導かれることを示す。さらに,検討課題が残されているものもあるが,本論文で提案した規則が形容詞のアクセント,および他の動詞活用のアクセントを説明するためにも有効であることを示唆する。

5 0 0 0 OA 標準語形の計量的性格と地理的分布パターン

- 著者

- 井上 史雄

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1990, no.97, pp.44-72, 1990-03-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 3

In this paper, a geographical data matrix of dialectal forms which coincide with Standard Japanese forms was processed to ascertain the relation between their geographical distribution patterns and the dates of their appearance in documents. 80 Standard Japanese forms which are found in the “Linguistic Atlas of Japan” were classified by the centuries of their appearance in documents. Total values of usage for each prefecture were calculated. The resulting maps for four historical eras show that the oldest forms show a wide distribution throughout Japan, and that the newer forms show a small distribution area around Tokyo. The Kansai region where the old capital of Kyoto was situated shows less usage of standard forms.By referring to Tokugawa (1972), it was maintained that the forms had been produced continuously in the Kansai region in pre-modern ages. The forms, however, were not adopted as Standard Japanese, because the center of Japanese culture moved east to Edo (modern Tokyo). Thus a model of lexical diffusion from cultural centers was presented.Some other statistical characteristics of lexical nature were also examined, using multi-variate analyses. The time of an item's appearance in documents shows a close relation to its frequency of usage. Hayashi's quantificational theory type 3, cluster analysis and factor analysis showed that forms which are frequently used appear early in literature, and that forms which are rarely used appear later. The logical relation of historical changes in vocabulary was also discussed.

5 0 0 0 OA 第8回国際言語学者会議

- 著者

- 泉井 久之助

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1957, no.32, pp.121-136, 1957-12-31 (Released:2010-11-26)

4 0 0 0 OA 認知言語学と哲学 ―言語は誰の何に対する認識の反映か―

- 著者

- 酒井 智宏

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.55-81, 2013 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 41

「言語は人間の世界認識の反映である」という認知言語学的な主張(以下,主張P)は次の二つの問題を提起する。(i)人間が何を認識するのか。(ii)誰が世界を認識するのか。(i)に関して,認知言語学では,外的世界と内的世界の二元論が前提とされる。しかし,認知言語学者が外的世界に関する事実と呼ぶものは,実際にはわれわれが解釈したかぎりでの世界の記述にすぎず,同じことを一元論のもとで述べなおすことができる。それゆえ,認知言語学の二元論は十分に正当化されているとは言えない。(ii)に関して,主張Pを受け入れれば,言語間の変異はすべて話者の世界認識の違いによるという結論に至る。しかし,この結論は逆説的にも「話者の認識から独立した意味」という客観主義的意味観を帰結しうる。かくして,主張Pと対照言語学とのあいだに緊張関係が生じることになる。

4 0 0 0 OA Wh句と焦点句の共起制限について

- 著者

- ジュリアノ ボッチ ルイジ リッツィ 斎藤 衛

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, pp.29-51, 2018 (Released:2019-06-04)

- 参考文献数

- 52

イタリア語左方周縁部における焦点句とwh句の共起は,主文では文法的に不適格であるが,補文内では許容度が向上する。また,焦点句とwh句の共起制限は,焦点句の文法機能によっても左右される。例えば,焦点句が間接目的語であれば,直接目的語の場合に比べて許容度が高い。本論文では,まず,これらの一般化を,文法性判断に関する実験研究により裏付ける。次に分析を提示して,特に,主文と補文の非対称性を,統語と意味のインターフェイスにおける焦点文,wh疑問文の構造から導く提案を行う。この分析は,一般的に二重焦点が排除されることを含意するが,最後に日本語の関連する現象を取り上げて,その普遍性を検証する。具体的には,wh疑問文において観察される介在効果が,同様の分析により説明されること,また,いわゆる多重焦点分裂文がこの分析と矛盾するものではないことを示す。

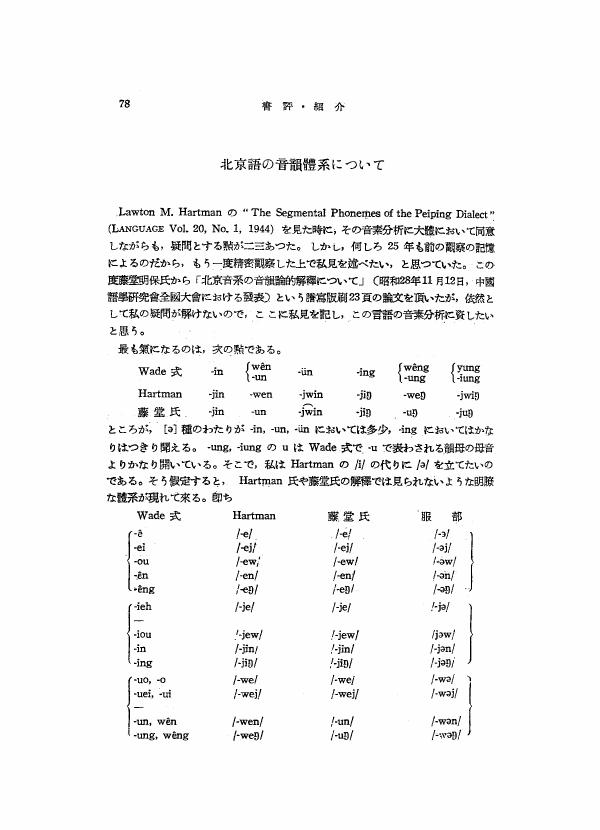

4 0 0 0 OA 北京語の昔韻膿系について

- 著者

- 服部 四郎

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1954, no.25, pp.78-79, 1954-03-31 (Released:2010-11-26)

4 0 0 0 OA アラビア語チュニス方言における否定と非現実モダリティ

- 著者

- 熊切 拓

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.156, pp.97-123, 2019 (Released:2020-04-14)

- 参考文献数

- 31

アラビア語チュニス方言の一般的な否定文は,接頭辞maː-と接尾辞-ʃが述語の前後に共起することによって形成される。maː-は否定辞とみなされているが,-ʃの機能については定説がない。本研究では,否定以外の用法を含めた-ʃの機能の包括的な記述,およびモダリティの概念の導入という2つの観点から,-ʃの機能を論じる。-ʃは否定以外では疑問と想像を表し,否定においては「肯定的事態が事実でない」ことを表す。そこから,-ʃを非現実(irrealis)モダリティ辞と結論づける。「肯定/否定」の対立と-ʃの有無による「現実性/非現実性」の対立をかけ合わせると,次の4種のモダリティに整理できる。①肯定的現実性を表す文はmaː-も-ʃもなし,②否定的現実性を表す文はmaː-のみ,③肯定的非現実性を表す文は-ʃのみ,④否定的非現実性を表す文はmaː-と-ʃが共起。

4 0 0 0 OA Lian-Hee Wee Phonological Tone Cambridge: Cambridge University Press, 2019, xxii + 322 pp.

- 著者

- 髙橋 康徳

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, pp.163-168, 2020 (Released:2020-12-10)

- 参考文献数

- 10

4 0 0 0 OA 南琉球宮古語池間方言・多良間方言の韻律構造

- 著者

- 五十嵐 陽介

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.150, pp.33-57, 2016 (Released:2016-11-17)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 2

琉球語南琉球語群宮古語の方言である池間方言と多良間方言は3種類のアクセント型が対立するいわゆる三型アクセント体系を有する。両方言のアクセント型の区別は広範な環境で中和する。また両方言は,日本語諸方言と比較して複雑なアクセント型の実現規則を有する。本稿は,両方言の韻律構造を記述するためには,2モーラ以上の語根および接語が写像される韻律範疇である韻律語を仮定しなければならないことを示す。また本稿は,韻律範疇を扱う理論的研究の知見を踏まえながら,問題の韻律範疇に韻律語の地位を与えることの妥当性に関する予備的な議論を行う。

4 0 0 0 日本語アクセントの再建

- 著者

- 上野 善道

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- no.130, pp.1-42, 2006-12

3 0 0 0 OA マヤ語VOS語順への2つの道筋――カクチケル語からの考察――

- 著者

- 大滝 宏一 杉崎 鉱司 遊佐 典昭 小泉 政利

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.156, pp.25-45, 2019 (Released:2020-04-14)

- 参考文献数

- 41

マヤ諸語におけるVOS語順の派生に関して,これまで主に二つの分析が提案されている。一つは,主語が占める指定部の位置が主要部よりも右側に現れるとする「右方指定部分析」であり,もう一つは,vP全体が主語を越えて前置されるとする「述語前置分析」である。本稿では,チョル語とカクチケル語という二つのマヤ系言語を比較・分析することによって,少なくともカクチケル語のVOS語順に関しては「右方指定部分析」の方が妥当であることを示す。また,「右方指定部分析」をチョル語のVOS語順にも拡張する可能性に関しても議論する。