- 著者

- 四宮 啓

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.44-51, 2020 (Released:2022-11-01)

裁判員制度が施行10年を迎えた現在、制度の生命である「裁判員の主体的・実質的参加」はどこまで実現しているのか、また今後さらに一層実現させていくためには、「法と心理学」には何が期待されるのか。 「裁判員の主体的・実質的意見形成」を可能にする公判審理の在り方は施行10年で大きく改革されたものの、新たな課題も見えてきた。1つは被害者参加制度の裁判員の意見形成に与える影響であり、「感情と判断」に関するテーマは、「法と心理学」の今後の重要な研究分野となるであろう。「裁判員の主体的・実質的意見表明」を可能にする評議については、施行されずに埋もれている裁判員4名・裁判官1名の裁判体の「法と心理学」による研究に期待する。この研究は事件にかかわらず重装備化している裁判員裁判の実務運営と国民の負担にも大きな影響を与えるのではないか。 さらには「評議内容」に関する施行10年の懸念は、事実認定、量刑判断ともに専門家による判断枠組みが支配的になっていないか、すなわち「判断枠組みの専門化」である。この現象は、専門家である裁判官の判断プロセスもまた心理学的研究の対象とすべきであることを示しているのではないか。さらには国民は参加に二の足を踏んでおり、国民に参加を促す情報の内容とその伝達方法もまた10年の課題として浮かび上がっている。 裁判員制度施行10年の経験は、これからも心理学と法律学との協働が一層必要であることを物語っている。

- 著者

- 藤田 政博

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.37-43, 2020 (Released:2022-11-01)

本稿では、法と心理学会20周年記念シンポジウムで、裁判員制度に関する心理学的レビューの部分の報告をお届けする。最初にこの報告の目的として最近10年間の日本国内の心理学的裁判員制度研究をレビューすることと設定した。そして、文献検索の方法として CiNii、Google Books、目視その他を用いたことを報告した。重複を取り除き心理学的研究でないものを除いた結果193件が残り、それを6つのカテゴリーに分類した。6つのカテゴリーは(1)総論的論考、(2)裁判員の個人差変数、(3)裁判員の個人単位の判断、(4)法廷技術と法廷戦略、(5)評議、(6)判決文分析である。以上のカテゴリーのうち、本稿では字数の関係で(2)(3)(5)の紹介を行った。(2)についてはパーソナリティ、参加意欲、社会的態度、(3)については量刑判断、呈示情報との関係、目撃者、感情、報道、凄惨な証拠などが取り上げられた。(5)については、人数比、オーガナイザーの存在、素朴交渉と評議デザイン、コーパス言語学の応用研究などの研究が紹介された。

1 0 0 0 OA 障害のある人の刑事弁護 ─事例報告を中心に

- 著者

- 山田 恵太

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.3-5, 2020 (Released:2020-04-05)

近年、障害のある人、特に知的障害、発達障害、精神障害等のある人が、刑事手続における被疑 者・被告人になっている事案について、注目が集まっている。刑務所に障害のある人や高齢の人が 多くいるという問題が明らかとなったことを発端として、そのような人たちを刑事裁判の段階から 支える「入口支援」にも目が向けられているのである。そして、その 1 つとして、弁護士と社会福祉 士等のソーシャルワーカーが連携し、ソーシャルワーカーに「更生支援計画」と呼ばれる支援計画を 作成してもらった上で、これを捜査や公判の場面で被疑者・被告人に有利な証拠として扱う活動が 行われている。本報告では、このような更生支援計画を作成する活動の紹介に加え、実際に更生支 援計画を作成してもらい、公判において立証し、これが量刑上有利に斟酌された事例について報告 した。あわせて、福祉的支援を考える上で、身体拘束中の被疑者被告人に対する意思決定支援のあ り方の問題が存在することなど、今後の課題についても報告した。

1 0 0 0 OA 道徳的判断の文化心理学(法と心理学会第2回大会特別講演)

- 著者

- 東 洋

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.1-9, 2002 (Released:2017-06-02)

- 著者

- 向井 智哉

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.54-63, 2019 (Released:2021-12-07)

本研究の目的は、厳罰傾向および防犯行動を規定する要因を検討することである。日本において同時期に話題となった厳罰化および防犯行動の活発化は、これまで主として「体感治安」の悪化によって説明されてきた。しかし研究者の中には、「体感治安」だけではなく、自己決定を求める欲求やコミュニティによる決定を求める態度の増大を用いた説明を試みる者もいる。そのため本研究では、先行研究にもとづき、厳罰傾向および防犯行動はともに、犯罪不安および被害リスク知覚ならびに自己決定欲求、コミュニティによる自己決定と関連するとの仮説を設定し、検証した。332 名の回答者を対象にウェブ調査を行った。その結果、厳罰傾向および防犯行動は、犯罪不安、被害リスク知覚、自己決定欲求、コミュニティによる自己決定と有意な相関を示した。重回帰分析によってこれらの関連をさらに検討したところ、自己決定欲求の下位因子である自律欲求が厳罰傾向および防犯行動両方と有意な正の関連を示した。これらの結果から、厳罰傾向および防犯行動は、主として自律欲求という共通の要因によって規定されることが示された。

- 著者

- 関口 和徳

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.123-124, 2012 (Released:2018-01-08)

1 0 0 0 OA 出来事を想起する際の嘘が後の記憶に及ぼす影響について

- 著者

- 田中 未央 厳島 行雄

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.85-94, 2007 (Released:2017-06-02)

不正確な目撃証言による記憶の変容は、証言者の意図が伴わずに生じる現象であり、その原因として事後情報効果などの様々な要因が明らかにされてきた。一方で、事件の加害者や容疑者が意図的に語った不正確な供述、つまり嘘の供述が後の記憶に及ぼす影響についての検討は、あまり行われていない。そこで、本研究では出来事を想起する際に嘘をついた場合、記憶がどのように変化するかを検討するために2つの実験を行った。実験1では、同じ出来事について嘘をついた後の記憶と嘘をつかなかった後の記憶を比較し、出来事を想起する際に嘘をついた場合でも出来事に関する正確な記憶が維持されること、また、嘘をつく際には2つの方略が用いられる傾向があることが示された。実験2では、嘘をつく際に採用される方略を統制し、後の記憶を比較したところ、嘘をつく際に知らないふりをする方略を用いた場合に正確な記憶が抑制されることが示された。実験1・実験2の結果から、出来事を想起する際の嘘の有無ではなく、採用される嘘の方略が正確な記憶を抑制する要因であると考えられる。また、知らないふりをすることでオリジナル(原現象)の想起が抑制されるので、オリジナル記憶のリハーサルが妨害され、正確な出来事を想起することが困難になると考えられる。

- 著者

- 河津 博史

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.117-119, 2016 (Released:2018-01-29)

- 著者

- ジョンソン ディビッド T 指宿 信 岩川 直子

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.57-83, 2006-08

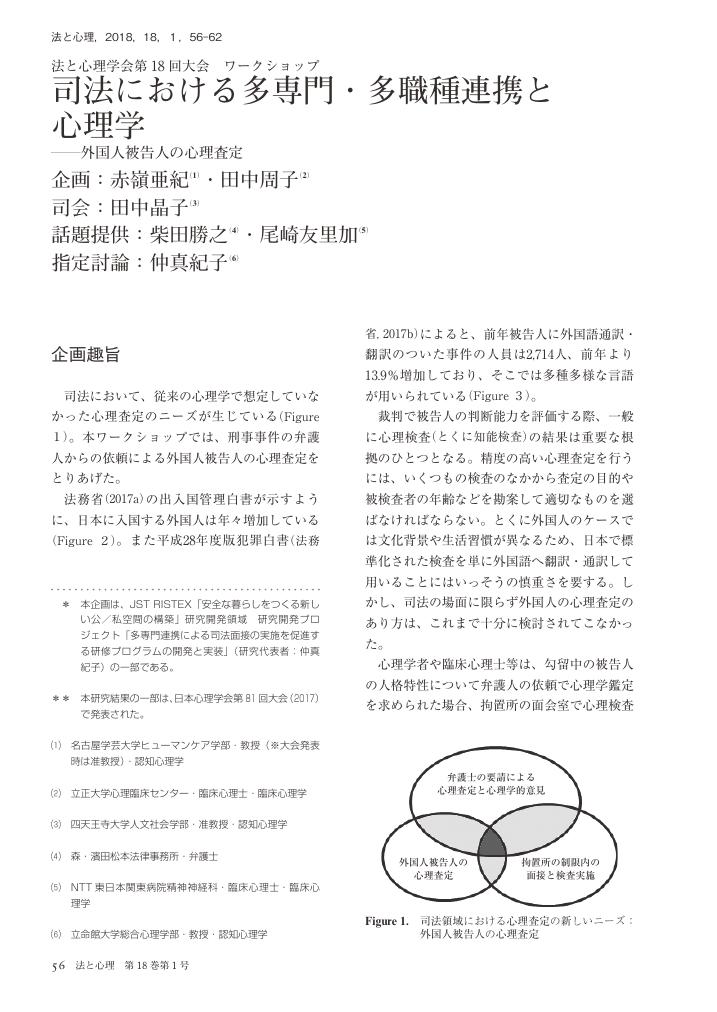

1 0 0 0 OA 司法における多専門・多職種連携と心理学 外国人被告人の心理査定

1 0 0 0 [パネル討論3] バイアスとえん罪ー科学鑑定の立場から

- 著者

- 平岡 義博

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.26-31, 2017

科学捜査研究所の勤務経験から、科学鑑定と捜査本部の捜査に影響するバイアスについて考察し た。科学鑑定におけるバイアスとして、DNA 型鑑定のエレクトロフェログラムの閾値問題(閾値を 下げた場合、ピークとノイズを間違う可能性)、指紋鑑定における合致基準のグレーゾーンと「鑑定 可能」と「鑑定不能」のダブルスタンダード問題に言及した。いずれも捜査情報からのバイアスに影 響されやすく、結果として鑑定を誤る危険性が内在することを指摘した。凶悪事件の捜査を担う捜査本部は、犯人検挙のため一丸となって組織力・行動力を発揮する体制 であるが、捜査情報や鑑識資料が希少なケースなどでは、犯人性を支持する情報が取捨選択されて 証拠固めされ、否定的情報が十分検討されない(被疑者検挙という目的しか見えない状態:捜査バ イアス)まま送致されることが、無罪判決や冤罪の遠因になっていると考えられる。こうしたバイ アスの危険性を認識し、これを最小限に抑える対策が必要である。

- 著者

- 滑田 明暢

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.58-67, 2011 (Released:2017-06-02)

法や法的判断が公正であることを確認するためには、個々人の公正さの感覚を知ることが必要となる。本稿は、法と心理の領域における公正概念についての議論に資することを目的とし、対人関係場面の公正判断の一つとして家族内役割分担の領域における公正研究を概観する。家族内役割分担研究は、家事と仕事の二重役割を担う女性が必ずしもその分担を不公正とみなさないことが報告されたことをきっかけに、公正概念にも目を向け始めた。量的偏りのある分担を不公正とはみなさない心理メカニズムを説明する概念として、Major (1993)は適格性の概念を提唱した。この概念は多くの研究者によって実証的に検討され、価値づけ、比較参照、正当化の過程が、適格性の感覚や公正さの判断と関連していることが明らかにされてきた。これらの研究知見は、家族内役割分担の公正も多元的であることを示している。また、家族内役割分担の公正がジェンダーや家族関係とも関連していることが、これまでの研究結果によって示唆されている。

- 著者

- 村山 綾 三浦 麻子

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.24-33, 2013 (Released:2017-06-02)

本研究の目的は、刑事裁判における有罪・無罪判断と批判的思考態度の関連性について、テキストデータ分析から明らかにすることである。144名の大学生・大学院生が、(1)覚せい剤密輸事件を題材とした、無罪判断が妥当な公判シナリオを読み、(2)有罪・無罪判断、(3)判断の理由(自由記述方式)、(4)批判的思考態度尺度について回答した。判断の理由を対象に頻出語を抽出し、有罪・無罪判断×批判的思考態度高群・低群を属性としたコレスポンデンス分析を行った。その結果、無罪判断で批判的思考態度得点が高い場合は、物的証拠の欠如といったメタな理由づけをしている一方、有罪判断で批判的思考態度得点が低い場合は法廷での証言や発言などについて言及すると同時に、「おかしい」や「不自然」「信用」といった主観的評価が判断理由に含まれることが示された。

- 著者

- 村尾 泰弘

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.12-18, 2016

筆者の非行少年理解の基本は、非行少年を「加害者でありながら被害者意識が強い少年たち」と捉えることである。本稿では、自閉症スペクトラム障害(ASD) の非行について、この考え方を基本に、ASD の障害特性を加味して理解することを検討した。非行少年の理解と対応においては、被害者意識・被害感の理解・共感が不可欠となる。ASD の少年においても、このことが当てはまる。その少年の人生における被害感を共感的に理解することが重要なのである。その場合、ASD の人たちは認知的共感性は低いかもしれないが感情的共感性は高い( 健常者と遜色がない) という特性に着目し、いわば感情的共感性を窓として、ASD の非行少年にアプローチすることを検討した。非行のないASD の青少年と非行を有するASD の青少年の違いは、被害感の集積の有無がこの2 つを分ける要因になっている。筆者は被害感の集積を理解していくことの重要性を指摘した。それらの理解が深まれば、一見、奇矯で猟奇的な動機もある程度理解できるものになる可能性がある。

- 著者

- 遠山 大輔

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.8-11, 2017

本稿では京都府の「舞鶴高 1 女子殺害事件」における、防犯カメラ画像の鑑定の問題点について事 例報告を行なう。本件は N 氏が被害者をわいせつ目的で殴打して殺害したとされた事件であった ( 後に N 氏の無罪が確定した )。本件では、被害者と思われる人物と自転車を押す男性と思われる人 物が、遺体発見現場近くの防犯カメラに記録されていた。このカメラ画像の鑑定書が証拠のひとつ とされていた。鑑定書では、人物の服装や自転車、また耳たぶの酷似が根拠として挙げられ、N 氏 と防犯カメラに記録された人物が同一であると結論づけられていた。この鑑定書について、別の専 門家に意見を求めたところ、1 画素にどれだけ対象が記録されているかで画像の値打ちが決まり、 見えるか見えないかも決まるとのことであった。これにより、耳たぶの画像については 1 画素に 2.5 × 2.5 センチ程度しか記録されていないなど、提示された防犯カメラ画像では同一性について 論じることはできないという結論を得ることができた。鑑定は同一性判断の基準や表現について検 証可能な形で行われる必要があると感じている。

- 著者

- 岩本 憲武

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.7-11, 2016

本稿は、自閉スペクトラム症を有する少年の事件を担当する弁護士に求められる技術を論じたものである。自閉スペクトラム症のある少年の被告人について裁判員裁判において少年法55 条移送決定がなされた事例を取り上げて、弁護人が裁判官・裁判員に伝えるべき3 つのポイントを示した。1 つ目は"What"つまり、少年の障害とは「何」であるのかということである。この点については、公判審理の早い段階で、被告人質問や家族の証人尋問をおこなうことが有効である。2 つ目は"How"つまり少年の障害が「どのように」事件に影響したのかということである。この点については、家庭裁判所の社会記録を利用することに加えて、精神科医など専門家の証言を活用することが重要である。3 つ目"Why"つまり少年の障害が事件に影響したことが「なぜ」弁護人が求める結論をもたらすのかということである。この点については、弁護人が、裁判所の量刑の考え方を理解した上で、説得的な弁論を展開する必要がある。そして、より重要なことは、自閉スペクトラム症を持つ少年について、家庭裁判所の検察官送致決定により刑事公判を受けること自体を避けることである。そのためには、付添人である弁護士に、短期間に専門家の助力を得るなどして的確な活動方針を立てて充実した活動をおこなうことが求められる。

- 著者

- 木谷 明

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.16-20, 2017

裁判官としての実務経験から、刑事裁判でバイアスによって誤判が生まれる原因について検討す る。裁判官は検察官の提出する証拠を盲信する傾向がある。また「起訴便宜主義」によって、事実関 係に争いのある事件が起訴されることが少なくなることから、有罪推定の心証を抱いて裁判に臨み やすくなる。実感として、刑事裁判官には、A 型(「頑迷な迷信型」)、B 型(「優柔不断右顧左眄型」)、 C 型(「熟慮断行型」)がいると考えている。A 型の裁判官は、捜査に大きな信頼をおき、被告人の言 葉を信じないなど強い思い込みをもっている傾向がある。B 型の裁判官は、無罪かもしれないと 思っても周囲の意見に流されてしまいやすいという傾向がある。C 型の裁判官は、バイアスに比較 的かかりにくいが、やはり誤判と無縁というわけではない。また事件の性質でもバイアスに違いが ある。自白依存型事件では、詳細な自白を真犯人だと思い込みやすくなるし、間接事実依存型事件 では、「証拠上犯人らしくみえる」ことから被告人を真犯人だと思い込みやすくなる。以上のような バイアスを防止するには1虚偽自白生成過程への理解を深めること、2間接事実依存型事件では消 極的間接証拠について適切な評価を行なうこと、3取調べ可視化記録の影響について理解すること などの対策が必要であろう。

- 著者

- 吉井 匡

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.137-139, 2011