総論 platypnea(扁平呼吸)が「坐位で増強する呼吸苦」を,orthodeoxiaが低酸素血症を意味することからplatypnea orthodeoxia syndrome(POS)は「臥位で改善し坐位で悪化する呼吸苦に低酸素血症を伴う状態」を指します.姿勢変化の病歴が目立たず胸部画像で異常を呈しない場合,原因不明の低酸素血症や呼吸苦の原因になります.また後述のようにシャントが原因のことが多く,その場合酸素投与を行っても酸素化の改善が乏しいのが特徴です. POSの機序としては心内シャントと心外シャント,換気血流比不均衡があります.坐位になることにより右→左シャント量や換気血流比不均等が増加し低酸素血症が起こります.坐位への姿勢変化がどのようにPOSにつながるかについては各疾患の項で述べます.

- 著者

- 澤木 優治 山本 裕泰 本村 和也 山本 正彦 古川 研治 斉藤 修

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- pp.cn-001706, (Released:2022-08-26)

- 参考文献数

- 27

左頭頂葉白質を中心とした脳梗塞により第一言語である日本語と第二言語である英語の混同および音韻性錯語を呈した左利きバイリンガル症例について報告した.症例は日本語および英語のバイリンガルである46歳の左利き女性であった.本症例では発症急性期より理解面は聴覚・視覚のいずれの経路も良好に保たれた一方で,表出面においては日本語発話時に日本語と英語の混同を認めた.拡散テンソル画像の分析から,本例の言語症状の出現には左下頭頂小葉直下の白質線維である上縦束や弓状束の関与が示唆された.

6 0 0 0 OA 日本イスラム教団の布教活動とその日本イスラーム受容史における位置づけ

本研究では1970年代に独自の布教方法によって多数の日本人信者を獲得されたとされる日本イスラム教団の活動内容を解明し、日本イスラーム受容史における同教団の活動の位置を検討した。その結果、同教団の活動にはイスラームの土着化・日本化と呼べる要素も見られるものの、教団設立者が「大先生」と呼ばれ「癒し」の役割を担っていたこと、教団が集団入信式など大規模な儀式を重視していたこと、ムスリムであることより教団への帰属意識が強調されていたことなどの点からむしろ同教団は「新宗教」として位置づけることができるのではないかとの結論に至った。

- 著者

- 重藤 隼人 田中 陽一 古賀 優之 大住 倫弘 森岡 周

- 出版者

- 日本疼痛学会

- 雑誌

- PAIN RESEARCH (ISSN:09158588)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.133-140, 2020-09-30 (Released:2020-09-30)

- 参考文献数

- 23

Central sensitization (CS) and psychological factors are associated with pain intensity. However, it has remained unclear whether the effects of central sensitivity syndromes and cognitive ⁄ emotional factors differ depending on the severity of pain and the pain quality. Our purposes were to perform subgrouping based on central sensitivity syndromes and pain intensity, and to clarify the difference in central sensitization syndrome and pain intensity between subgroups.Fifty–nine patients with musculoskeletal pain were included in this cross–sectional study. Pain intensity and psychological problems were assessed with Central sensitization inventory (CSI–9), Short–Form McGill Pain Questionnaire 2 (SFMPQ2), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Pain Catastrophizing Scale (PCS–4). The cluster analysis with a ward method was used to divide patients into subgroups based on central sensitization syndrome and pain intensity. In addition, Kruskal–Wallis test, multiple comparison (Bonferroni method), and Fisher’s exact test were performed to compare clinical outcomes between subgroups. The level of significance was set at 5%.The cluster analysis classified into three subgroups. One subgroup of patients (n=11) was characterized by high level of central sensitivity syndromes, pain intensity and psychological problems. A second subgroup (n=19) was characterized by low level of central sensitivity syndromes, moderate level of pain intensity, high level of psychological problems. The third subgroup (n=29) was characterized by low level of central sensitivity syndromes, pain intensity and psychological problems. That is, one subgroup was mainly affected with central sensitivity syndromes, and another subgroup was affected psychological factors. These results indicated the differences in pain mechanism among subgroups.

6 0 0 0 OA ナカニシヤ日本一の画噺

6 0 0 0 OA ナカニシヤ日本一の画噺

6 0 0 0 OA ジョン・ロックと近代政治原理

6 0 0 0 キネマ週報 = The movie weekly

- 出版者

- キネマ週報社

- 巻号頁・発行日

- no.365, 1950-10

6 0 0 0 OA ローマ帝国と原始キリスト教 : その迫害の性格について

- 著者

- 谷 栄一郎 Eiichiro TANI 奈良県立商科大学

- 雑誌

- 奈良県立商科大学研究季報 = NARA UNIVERSITY OF COMMERCE KENKYUKIHO (ISSN:09159371)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.33-40, 1994-03-10

6 0 0 0 四国九州筋劒術試業中日記

- 著者

- 森沢 知之 岩田 健太郎 上野 勝弘 北井 豪 福田 優子 高橋 哲也

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.10-17, 2016 (Released:2016-02-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4

【目的】回復期リハビリテーション(リハ)病院における心臓リハ実施状況および実施にかかわる問題点を明らかにすること。【方法】全国の回復期リハ病院194施設に対し郵送法にてアンケート調査を実施した。【結果】アンケートの回収率は61.9%で,心臓リハ実施率は7.5%(9施設)であった。心臓リハ非実施の理由は「循環器専門医の不在」や「心臓リハ経験者の不在」など人的要因が半数以上を占めた。今後の心臓リハ拡大には「回復期リハ病棟入院対象者患者の基準緩和」,「心臓リハに関する卒後教育体制の充実」,「心臓リハ施設基準の緩和」が必要とする意見が多かった。【結論】回復期リハ病院での心臓リハ実施施設の増加のためには急性期-回復期病院の連携システムの構築,心臓リハにかかわるスタッフの教育体制の充実などが今後の課題であると思われた。

6 0 0 0 OA 運動を促進するインセンティブプログラム:健康管理アプリを用いたフィールド実験

- 著者

- 黒川 博文 佐々木 周作

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.Special_issue, pp.S1-S4, 2021 (Released:2022-03-18)

- 参考文献数

- 5

本研究では,健康管理アプリ上で,ウォーキングによる身体的活動の促進を目的にしたフィールド実験を行った(N=498).歩数に応じた金銭的インセンティブの提供を受けるが,受取りの辞退可能なオプトアウト群,提供を受けるには自己申請が必要なオプトイン群,インセンティブの無いコントロール群の3群に参加者を割り当てた.オプトアウト群のインセンティブ加入率は100%であったのに対して,オプトイン群の加入率は約30%であった.この違いは,参加者が受取り方法に関する初期設定に強く影響を受けていることを示唆している.オプトアウト群では,歩数の有意な増加は観察されなかった.オプトイン群全体では,インセンティブの提供を受けられる期間の前半で,1日当たり約710歩増加した.実際にインセンティブを受け入れた人たちの間では,その期間の歩数は約2,280歩増加した.自己申請の上でインセンティブを受け取るオプトイン形式の方が,運動促進効果は高い.

6 0 0 0 OA 貝盡浦之錦 2巻

- 著者

- 大枝流芳 著

- 出版者

- 伊和惣兵衛 [ほか2名]

- 巻号頁・発行日

- 1751

本資料は紀伊徳川家への献上本らしい大型本である。著者大枝流芳(?-1750頃)は摂津の香道家。17世紀後半には貝類収集が盛んになり、歌仙貝(和歌36首に合わせて選んだ貝36品)の刷物も元禄2年頃から板行されはじめていたが、総合的介類書の刊行は本書が最初である。本書は、刷物『百貝図』『追補貝図』『前歌仙貝図』『後歌仙貝図』を復刻し、153品に注を加える。そのとき、介類を「蚌(ぼう、細長い二枚貝)・蛤(ごう、円形の二枚貝)・螺(巻貝)・無対(アワビ類)・貝類(宝貝)・異形(ウニ・フジツボなど)」の6類に分け、この分類が後世に受け継がれた。『貝尽浦の錦』には上下2冊本と天地人3冊本(後刷)があるが、当館は前者として本資料や特7-73本など、後者としては特7-74本など、いずれも多数を蔵する。なお、写本『貝茂塩草』(特1-2535:寛保元年[1741]序)は本書と内容がよく似るが、どちらかが他方を写したのではなく、同一資料を用いたかららしい。(磯野直秀)

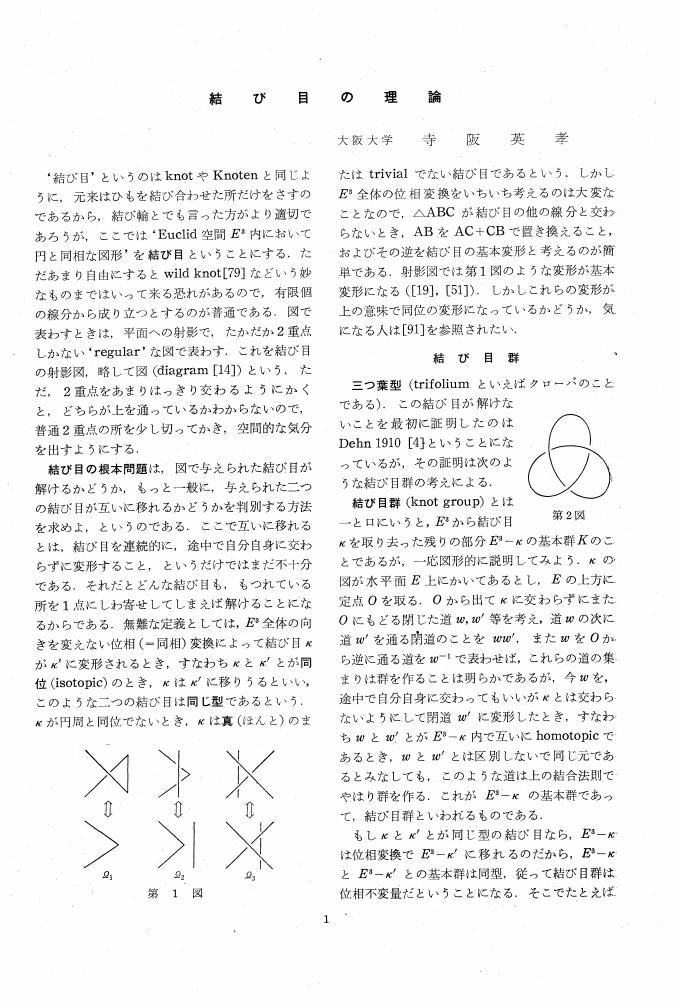

6 0 0 0 OA 結び目の理論

- 著者

- 寺阪 英孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.1-20, 1960-08-15 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 174

- 被引用文献数

- 2