3 0 0 0 OA 子どもの経験の不平等

- 著者

- 大澤 真平

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院 教育福祉論分野

- 雑誌

- 教育福祉研究 (ISSN:09196226)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.1-13, 2008-03-28

3 0 0 0 OA 有島武郎とキリスト教

- 著者

- 太田 哲男 Tetsuo OTA

- 雑誌

- 国際学レヴュー = The Review of international studies (ISSN:09162690)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.9-26, 2009-01-01

3 0 0 0 OA 〔謡本〕

- 巻号頁・発行日

- vol.千手重衡,

3 0 0 0 OA 姿勢の変化が嚥下機能に及ぼす影響 ―頚部・体幹・下肢の姿勢設定における嚥下機能の変化―

- 著者

- 田上 裕記 太田 清人 小久保 晃 南谷 さつき 金田 嘉清

- 出版者

- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.207-213, 2008-12-31 (Released:2021-01-23)

- 参考文献数

- 27

姿勢の変化が嚥下機能に及ぼす影響について検討した.対象は,健常成人21名(平均年齢:30.6±9.7歳)とした.研究の説明を十分に行い,同意を得た上で検査を行った.方法は,背もたれのない坐位をとり,頚部は制限せず自由とし,4つの姿勢条件を設定した.①姿勢(a):股屈曲90度,膝屈曲90度, ②姿勢(b):股屈曲135度,膝屈曲90度,③姿勢(c):股屈曲90度,膝屈曲0度(長坐位),④姿勢(d):両下肢挙上位,以上の姿勢条件にて,嚥下造影検査(以下,VF検査)および反復唾液嚥下テスト(以下,RSST)を行った.VF検査は,70%希釈バリウム液15ml を各姿勢にて,合図とともに随意嚥下させ,咽頭通過時間をLogemannの測定法に準じ測定した.同様の姿勢条件にてRSSTを施行し,触診法にて嚥下回数を測定した.尚,統計処理は,一元配置分散分析,Tukeyの多重比較検定にて検討した.結果は,VF検査,RSSTのいずれも一元配置分散分析において有意差が認められた (p<0.05).各群間の比較ではVF検査についてみると,姿勢(a)の咽頭通過時間は,姿勢(b)の咽頭通過時間と比較し有意な差はみられなかったものの,姿勢(c)(p<0.05)および姿勢(d)(p<0.01)の咽頭通過時間と比較し,それぞれ有意に低値を示した.また,姿勢(b)の咽頭通過時間は,姿勢(c)の咽頭通過時間と比較し有意な低値を示した (p<0.05).RSSTは,VF検査とほぼ同様の結果が得られた.摂食・嚥下障害に対し,下肢の肢位に関する報告は少ない.嚥下運動は,筋収縮を伴う一連の全身運動であり,頚・体幹・下肢のポジショニングによって嚥下に関与する筋の効率が変化する.以上の結果より,下肢を含めた姿勢の変化が嚥下機能に影響を及ぼしたことが推測された.頚部・体幹・四肢の相互関係を考慮した姿勢設定の重要性が示唆された.

3 0 0 0 OA 〔謡本〕

- 巻号頁・発行日

- vol.西行桜,

3 0 0 0 IR イスラムの「俗人」スター説教師

- 著者

- 八木 久美子 ヤギ クミコ YAGI Kumiko

- 出版者

- 東京外国語大学

- 雑誌

- 東京外国語大学論集 (ISSN:04934342)

- 巻号頁・発行日

- no.77, pp.117-133, 2008

3 0 0 0 OA アルジュリア女性による90年代フランス語表現文学

- 著者

- 武内 旬子

- 出版者

- 神戸市外国語大学研究会

- 雑誌

- 神戸外大論叢 = Journal of foreign studies (ISSN:02897954)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.41-72, 2000-10-31

3 0 0 0 OA 金色夜叉の真相 : 所謂る間貫一の告白

3 0 0 0 OA 謡注甲集

- 著者

- [有節周保, 英甫永雄, 山科言経, 鳥飼道晰] [等著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[14],

3 0 0 0 OA 謡注甲集

- 著者

- [有節周保, 英甫永雄, 山科言経, 鳥飼道晰] [等著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[1],

3 0 0 0 OA 透析シャント肢側の腕頭静脈閉塞による頭蓋内静脈逆流にて急性に頭痛を生じた1例

- 著者

- 西村 優佑 今井 啓輔 濱中 正嗣 山﨑 英一 中ノ内 恒如 木村 雅喜

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.9, pp.620-626, 2020 (Released:2020-09-29)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

症例は血液透析中の72歳男性.後頭部の頭痛を急性発症し,同部に血管雑音が聴取された.頭部MRIで頭蓋内出血はなく,頭部MRAで左横静脈洞-S状静脈洞(transvers-sigmoid; T-S)にかけて異常信号をみとめた.入院後も頭痛は持続し,血管造影にて左T-S周囲のシャントはなかったが,左上肢内シャント部造影にて左腕頭静脈(brachiocephalic vein; BCV)・内頸静脈の閉塞と左T-Sへの頭蓋内静脈逆流をみとめた.内シャント肢側の左BCV閉塞に起因する頭蓋内圧亢進による頭痛と診断し同閉塞部位を血管拡張術で再開通した.術直後から頭蓋内静脈逆流は低減し頭痛も消失した.透析患者に急性発症する頭痛の原因としてBCV閉塞による頭蓋内静脈逆流も念頭に置くべきである.

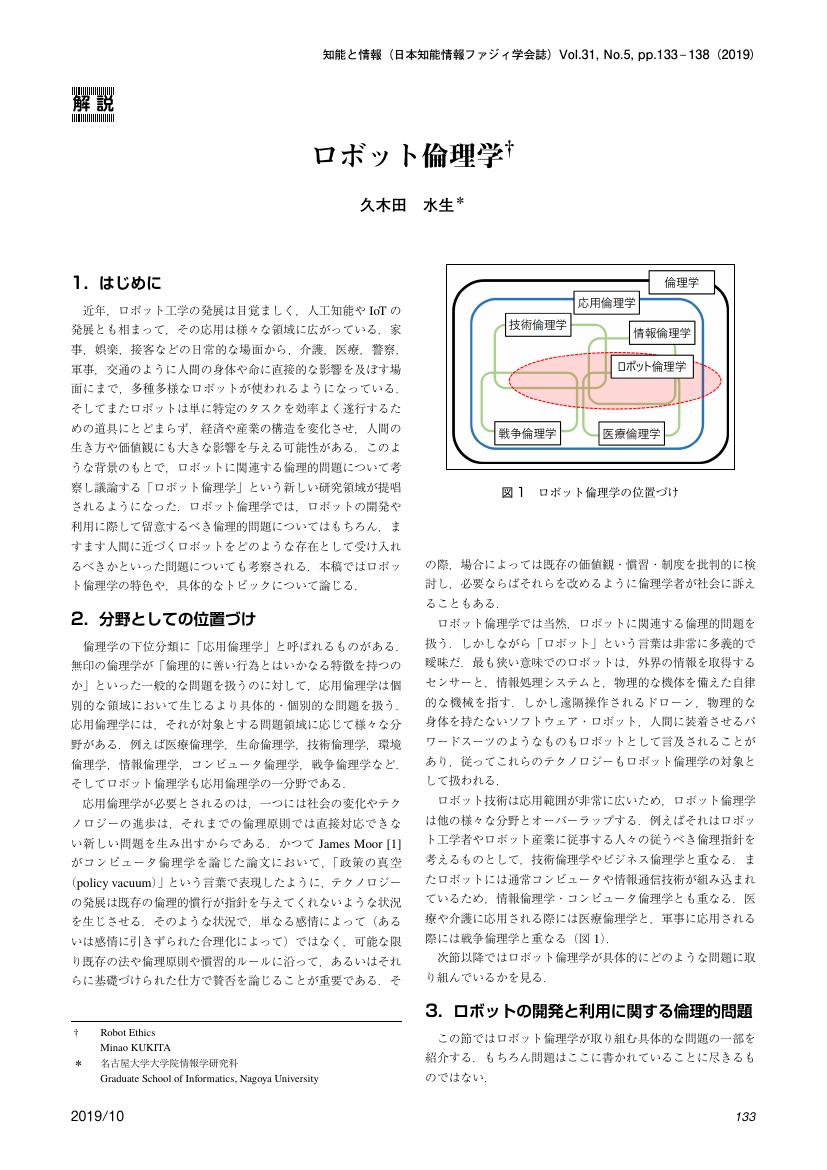

3 0 0 0 OA ロボット倫理学

- 著者

- 久木田 水生

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 知能と情報 (ISSN:13477986)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.133-138, 2019-10-15 (Released:2021-08-15)

- 参考文献数

- 36

3 0 0 0 OA 南満洲鉄道における小単位旅客輸送 通学と「動車」の運行の関連を中心に

- 著者

- 三木 理史

- 出版者

- 日本産業技術史学会

- 雑誌

- 技術と文明 (ISSN:09113525)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.1-23, 2020-12-31 (Released:2022-12-25)

3 0 0 0 OA 虚言弥二郎傾城誠 3巻

- 著者

- 市場通笑 作

- 巻号頁・発行日

- 1779

3 0 0 0 OA 思春期の自殺の実態と自殺予防に向けた検討

- 著者

- 衞藤 暢明 川嵜 弘詔

- 出版者

- 九州精神神経学会

- 雑誌

- 九州神経精神医学 (ISSN:00236144)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.75-82, 2017-08-15 (Released:2020-03-26)

- 参考文献数

- 22

統計上10歳代の自殺は,昭和30年以降減少している。また他の年代に比べて数が圧倒的に少なく,自殺率も非常に低い。しかし,各国の状況と比較すると,15歳以上で自殺の割合は多い。 思春期では自殺念慮は高い頻度で認めるが,自殺行動に至ることは少ない。自殺未遂後の既遂の割合は他の年代と同様に高い。そして自傷は将来の自殺に至る可能性を高める。メディアの影響で生じる群発自殺やインターネットに関連した思春期の自殺もある。 思春期では自殺自体が少ないため,自殺予防の方策を確立することは難しく,自殺既遂をアウトカムとした調査・研究もほとんどない。また,思春期では精神疾患の確定が困難であり,個人の心理的な成熟や社会の変化の影響を受けるために,治療はより複雑となる。しかし,思春期の自殺予防は社会的な要請であり,エビデンスを確立していく必要がある。

3 0 0 0 OA <研究ノート>大学生のメンタルヘルスにおけるボランティア活動の可能性

- 著者

- 和 秀俊

- 出版者

- 田園調布学園大学

- 雑誌

- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu University (ISSN:18828205)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.115-131, 2019-03

本研究は,現代社会の深刻な問題となっている大学生のメンタルヘルスにおいて,大学生の自己肯定感や自尊感情を高め,SOC(Sense of Coherence=首尾一貫感覚)やレジリエンスを向上させるための「きっかけ」や「仕組み」を,先行研究や既存調査などの考察から探索的に検討する。その結果,ボランティア活動は,学校や家庭以外において,大学生が共同して社会的課題に取り組むという社会貢献を通して,社会的な役割を獲得することにより自己有用感や自己肯定感,自尊感情が向上し,人とのつながりを構築できる社会活動であることがわかった。したがって,ボランティア活動は,大学生のSOCやレジリエンスを高め,問題解決能力やストレス対処能力を向上させ,若者のメンタルヘルスに寄与する可能性があると思われる。