33 0 0 0 OA 場の理論における量子異常 : アノマリー

- 著者

- 藤川 和男

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.9, pp.685-692, 1986-09-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 46

無限個の自由度を扱う場の理論においては, 古典的な対称性が必ずしも量子化した理論では保たれず, いわゆる量子異常 (アノマリー) 現象が生ずる. この現象は一方では場の理論が持つ新しい可能性とか物理的内容を意味しており, 他方では基本的な対称性 (例えばアインシュタインの一般座標変換) が量子論では破れるといった結果にも導く.

32 0 0 0 OA 物理屋のための深層学習

- 著者

- 瀧 雅人 田中 章詞

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.11, pp.759-764, 2019-11-05 (Released:2020-05-15)

- 参考文献数

- 10

このところ深層学習(ディープラーニング)という言葉を頻繁に耳にするようになってきました.巷では技術的特異点などのパワーワードに引っ張られ,人工知能が人間の仕事を奪うかもしれない等と報道されるケースも少なくないため,怪しい分野だと思われている方もいるかもしれませんが,そうではありません.機械学習の理論的下地は確率・統計学にあり,むしろ物理学を修めた方なら誰でも腑に落ちるような枠組みに支えられています.深層学習は,数多ある機械学習の手法群の中の一つの手法です.その一方,親玉である機械学習という分野は,データをもとにそこからパターン・知識を抽出する手法一般の研究開発を指します.物理学者が普段行っているデータ解析のうち,ある程度の割合は機械学習だといっても過言ではないでしょう.深層学習は,ニューラルネットワーク(ニューラルネット)と呼ばれる特殊な数理モデルを用いる点で,他の機械学習の手法と大きく異なります.ニューラルネットは20世紀の中頃,動物の脳の数理モデルとして提唱されましたが,その後はデータの学習のための機械学習モデルとして広く研究されるようになりました.長い研究の歴史を持つニューラルネットですが,2006年頃になり新しい段階に突入し,やがて加速的な発展期を迎えます.ネットワーク構造を深層化することでニューラルネットが極めて高い学習能力を発揮することが実証され,広範なタスクに対応できるネットワーク構造が次々と開発され始めたのです.この一連の流れで発見されたアルゴリズム・技術・ノウハウの総体が深層学習だ,といって良いでしょう.深層学習は画像認識にとどまらず,Google翻訳のような自然言語処理,音声の変換・生成,フェイク動画の生成,アルファ碁に代表されるゲームAIなど,急激にその応用範囲を拡大し,産業・科学技術の風景を変えつつあるのは皆さんもご存知の通りです.では,この間の研究によって全ては理解され尽くされ,応用も試み尽くされたのでしょうか? 実態はそうではなく,むしろその逆です.ニューラルネットが高い性能を実現する理論的なメカニズムは未だほとんど理解されておらず,そのためアドホックなネットワーク構造の設計も当然第一原理に基づくものではありません.そしてゲームAIのような探索的作業への大きな可能性があるにもかかわらず,深層学習の基礎科学への導入は,まだ部分的かつ初歩的な段階にあります.深層学習の高い表現能力や汎化性能の理論的理解や,データサイズに比べてデータ次元が極めて高いような場合に対応できる学習アルゴリズムの発見など,今後物理学者も寄与できる未解決問題も数多くあると考えられます.またこれまでの産業・ソーシャルデジタルデータだけではなく,科学データへの応用を通じて露わになる深層学習の技術的問題点や改良の可能性も数多くあるでしょう.これからは,基礎科学研究によって深層学習の新しい可能性が開けていくものと期待しています.

32 0 0 0 OA 平和問題と原子力:物理学者はどう向き合ってきたのか

- 著者

- 山崎 正勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.12, pp.848-852, 2016-12-05 (Released:2017-10-31)

- 参考文献数

- 22

変わりゆく物理学研究の諸相 ―日本物理学会設立70年の機会に日本における物理学研究の転換点をふりかえる―平和問題と原子力:物理学者はどう向き合ってきたのか

32 0 0 0 OA 巨大渦の安定性―2次元非圧縮高レイノルズ数の流れの中で

- 著者

- 岡本 久

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.526-532, 2016-08-05 (Released:2016-11-16)

- 参考文献数

- 21

流体力学は古典物理学の問題であり,統計物理学の活躍する乱流理論を除けば物理学的に面白いものではない.こう考える読者は多いのではなかろうか.「大きなコンピュータさえあれば,流体力学のたいていの問題は解ける」という人もいる.だが,コンピュータシミュレーションで現れ出る結果をそのまま鵜呑みにする物理学者はいるまい.やはり,その物理的な背景が理解できるまでは納得できるものではなかろう.流体力学には物理的な背景説明の難しい現象は結構あるように思う.私のような数学者としては,以下に述べるような流れ現象の背景説明を物理学の研究者から得たいのである.考察の対象は2次元の流れである.現実の流れはすべて3次元であるとはいうものの,地球規模の流れのように,高さが横方向に対して極端に小さい場合には2次元流れがよいモデルになると信じている人は多い.2次元には3次元とは異なる特有の現象(例えば乱流の逆カスケードなど)があり,独自のおもしろさがある.背景説明を期待したい流れ現象はいろいろとあるものであるが,中でも2次元における大規模渦の存在が厄介な問題である.それは非常にしばしば発生し,しかも長時間にわたって維持されるけれども,普遍的な現象と言えるほどの法則性が見つかっていない(ようだ).だからと言って物理学や数学になじまないということもなかろう.環境が違っていても同じような渦があっちにもこっちにもみられるというのは何か底に潜むものがあるに違いない.ここでいう大規模渦とは,一言で言えば,流線のトポロジーが単純である解である.典型的な例は,流れ関数が1点のみで最大値をとり,最小値を取るのも1点で,その他の領域では単調な場合である.そこまで数学的に厳密にしてしまうと発見が困難な場合もあるが,「ほとんど単調」と言える場合も込めて考えれば非常に多くの場合にこうした大規模で単調な解が見つかるのである.統計力学の理論を乱流現象にあてはめるとき,大規模渦は厄介者である.性質の似通ったものが大量にあることが統計力学の前提であるから,典型的な大きさと同程度の渦が1個だけ存在しているというのは好ましくない.それが例外的なものならばよい.しかし,様々な知見の積み重ねによって,大規模渦は不可避であると考える研究者は増えてきたように思える.実際,こうした大規模渦の存在は古くから指摘されてきた.一方で,「レイノルズ数が小さいからそうしたものが現れるのであって,レイノルズ数が十分に大きければそのようなものは崩れてしまい,観測されないであろう」という意見もあるかもしれない.しかし,筆者らの研究は,(相当に多くの場合に)どんなにレイノルズ数を大きくしても大規模渦が不可避であることを強く示唆する.しかも,それが,定常な流れという,一番単純なものの中に見つかるのである.こうした渦の存在を生み出すメカニズムは何か,人それぞれに意見の分かれるところであろう.何らかの意味で関連しそうなのは,「逆カスケード」や「最大エントロピー解」であろう.読者の中から物理的な説明を与える人が現れてくることを期待する.

31 0 0 0 OA 作って学ぶ元素の立体周期表

- 著者

- 前野 悦輝

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.681-683, 2002-09-05 (Released:2019-04-05)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

31 0 0 0 OA 重力逆二乗則の実験検証

- 著者

- 村田 次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.11, pp.762-770, 2018-11-05 (Released:2019-05-24)

- 参考文献数

- 12

万有引力の法則は近代科学の出発点に位置する物理学の金字塔であり,一般相対論による修正が必要となる極端な状況を除いて,現在でも観測と一致し続ける有効理論である.一方,重力の逆二乗則が高精度で検証されているのは惑星スケールであり,太陽系の外側あるいは近距離での検証状況は貧弱である.例えば地球と月の距離では検証精度は10-10にも達するが,センチメートル距離では10-4に悪化し,さらに10 μmでは精度が100%をはるかに超える.つまり重力の存在自身が未確認となる.誰も重力現象を10 μm以下の世界で観測したことがないのである.一方プランク長はLpl=√ħG/c3~1.6×10-35 mであり,万有引力定数Gを用いてこのとてつもなく小さな距離を算出している.これは,この距離まで万有引力定数が一定であること,すなわち逆二乗則が成立し続けることを仮定したもので,実験で確認されている領域からの実に30桁以上にものぼる大胆な外挿の結果であることには注意が必要である.逆に,逆二乗則が実験で確認されていないmmからμmスケールより短距離で変更を受けると考えることは理論的に自由である.簡単なのは質量をもった新しい粒子交換力を考えることで,コンプトン波長を到達距離にもつ湯川型となる.最も有名な例が1998年のアルカニハメドらによる「大きな余剰次元模型」であり,mmスケールまで拡がった4次元以上の空間次元(余剰次元)の存在により実験未検証の近距離で,べき乗則そのものがガウスの法則により変更を受けるというものである.4つの力のうち重力だけが極端に「弱い」謎を,本来は素粒子スケールでは同程度の強さだったものが余剰次元方向への薄まりによりmmスケール以降では現在観測されている「弱さ」になる,と自然に理解できる魅力的なアイディアである.その象徴的な予言は「0.1 mm程度で逆4乗に切り替わる」というもので,実験ですぐ手が届きそうな領域に大発見が待ち受けているかも知れず,工夫を凝らした実験が多く行われることとなった.筆者もその一人であり,加速器実験の検出器位置較正技術を応用した実験を進めてきた.筆者らの実験室実験では直接,小物体間にはたらく重力の強さを検証する.この予言の面白い点は,重力の強まりにより加速器実験でも探索が可能という点である.実際,衝突型加速器であるLHCにおいても検証が行われてきた.予言から既に20年が経過し,結果として0.1 mmでの破れは実験で否定された.だが,まだまだ10 μm以下では可能性は残されている.重力の逆二乗則は以前より検証のブームが繰り返し訪れ,精度が向上してきた.それらの経緯を踏まえて,実験検証は湯川型のパラメターで語られる.しかし大きな余剰次元模型はべき乗型であるから,直接の比較が難しい.どの実験が最も感度をもつのかがわかりにくい.とりわけLHCでの重力現象の探索も定性的には感度をもつが,実験室実験との関係が湯川型では定量的には不明瞭である.実験室実験とLHCの結果を同じパラメター空間で比較することで,べき乗型の模型に対してはLHCとmmスケールの実験の両者が拮抗し,他の領域に比べて最も強い感度をもつことが明らかとなった.余剰次元が2次元の場合,ねじれ秤による実験室実験の与える23 μmが最も強い,余剰次元空間の大きさの上限となっている.

31 0 0 0 OA 櫻井純氏を悼む

- 著者

- 山口 嘉夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.319-320, 1983-04-05 (Released:2020-05-21)

31 0 0 0 OA 外野から見た物理学

31 0 0 0 平川浩正教授を悼む

- 著者

- 西川 哲治

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.286-287, 1987

29 0 0 0 OA 宇宙の始まり

- 著者

- ホーキング・スチーブン 横山 順一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.7, pp.595-600, 1991-07-05 (Released:2008-04-14)

- 著者

- Leggett A.J.

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.11, pp.790-805, 1966-11

- 被引用文献数

- 5

28 0 0 0 OA 宇宙リチウム問題の解決を目指して―原子核物理学からのアプローチ―

- 著者

- 川畑 貴裕 久保野 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.27-32, 2018-01-05 (Released:2018-09-05)

- 参考文献数

- 14

今から約138億年前,誕生直後のわれわれの宇宙は「ビッグバン」と呼ばれる高温・高密度の状態にあった.ビッグバン理論によると,宇宙開闢の約10秒後から20分後にかけて「ビッグバン元素合成」(Big Bang Nucleosynthesis: BBN)が起こり,陽子と中性子を起点とする原子核反応によって水素,ヘリウム,リチウムなどの軽元素が生成された.このとき生成された元素の組成について,観測による推定値と理論計算による予測値を比較することは,宇宙創生のシナリオを明らかにするうえで,重要な知見を与えてくれる.BBNにおける4Heと重陽子の生成量は,観測による推定値と理論予測値が非常によく一致する一方で,7Liについては,生成量の観測推定値が理論予測値の約1/ 3でしかないという重大な不一致が知られている.この不一致は「宇宙リチウム問題」と呼ばれ,ビッグバン理論に残された深刻な問題として大きな関心を集めている.宇宙リチウム問題を巡っては,いくつかの解決策が提案されており,それらは三つに大別される.一つ目は,観測から7Liの原始存在量を推定する方法に問題があるという説であり,二つ目は,宇宙リチウム問題の原因を標準理論を超える新物理に求める説である.そして,三つ目は,BBN計算に用いられている原子核反応率に誤りがあるという説である.しかし,現時点でこれらの説を決定づける実験的・観測的な証拠は見つかっておらず,宇宙リチウム問題は,宇宙物理学だけでなく,天文学,原子核物理学,素粒子物理学までも巻き込んだ物理学における重要な問題となっている.原子核物理学の観点からこの問題を考察すると,7Liは主に7Beが電子捕獲崩壊することで生成される.しかし,7Beを生成する反応については,すでに複数のグループによる測定がなされており,BBN計算の結果を大きく変化させる余地はない.近年,7Beの生成率ではなく,7Beを他の原子核に転換する反応に注目すべきとの指摘がなされている.もし,BBNの過程で,7Beが7Liへ崩壊する前に他の原子核へ転換する反応の寄与が増大すれば,BBN計算における7Liの生成量が減少し,宇宙リチウム問題を解決できる可能性がある.7Beを転換する反応として有力視されていたのが,n+7Be→4He+4He反応である.しかし,7Beと中性子はどちらも短寿命の不安定核であるため,この反応を直接に測定することは容易でなく,これまで,BBNに関係するエネルギー領域における断面積は測定されていなかった.このような状況のなか,我々は大阪大学核物理研究センターにおいて,逆反応である4He+4He→n+7Be反応を測定し,詳細釣り合いの原理に基づいてE=0.20–0.81 MeVのエネルギー領域におけるn+7Be→4He+4He反応の断面積を初めて決定することに成功した.その結果,n+7Be→4He+4He反応の断面積は,BBN計算にこれまで用いられてきた推定値より約10倍も小さく,宇宙初期において中性子が7Beと衝突し二つの4Heに分解する反応の寄与は小さいことが明らかになった.残念ながら,宇宙リチウム問題の謎はさらに深まる結果となったが,今回の成果は標準模型を超える新しい物理の探索や,原子核反応率の見直しなど,さらなる研究を動機づけるに違いない.

27 0 0 0 OA わが素粒子40年

- 著者

- 川口 正昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.8, pp.613-618, 1992-08-05 (Released:2020-03-04)

27 0 0 0 OA スケール不変性vs共形不変性 (解説)

- 著者

- 中山 優

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.149-157, 2013-03-05 (Released:2019-10-18)

- 参考文献数

- 17

スケール不変性は高エネルギー物理から物性理論まで幅広い応用がある対称性である.特に相対論的な系では,スケール変換は共形変換と言う時空の各点でのスケール変換を許すような拡張ができる.数学的には理論のスケール不変性は共形不変性を意味しないのであるが,両者の違いを巡って長年議論が交わされてきたようである.この解説では二つの対決を通して,いかにスケール不変性が共形不変性に拡張されるかを最近の活発な研究成果を踏まえて議論したい.

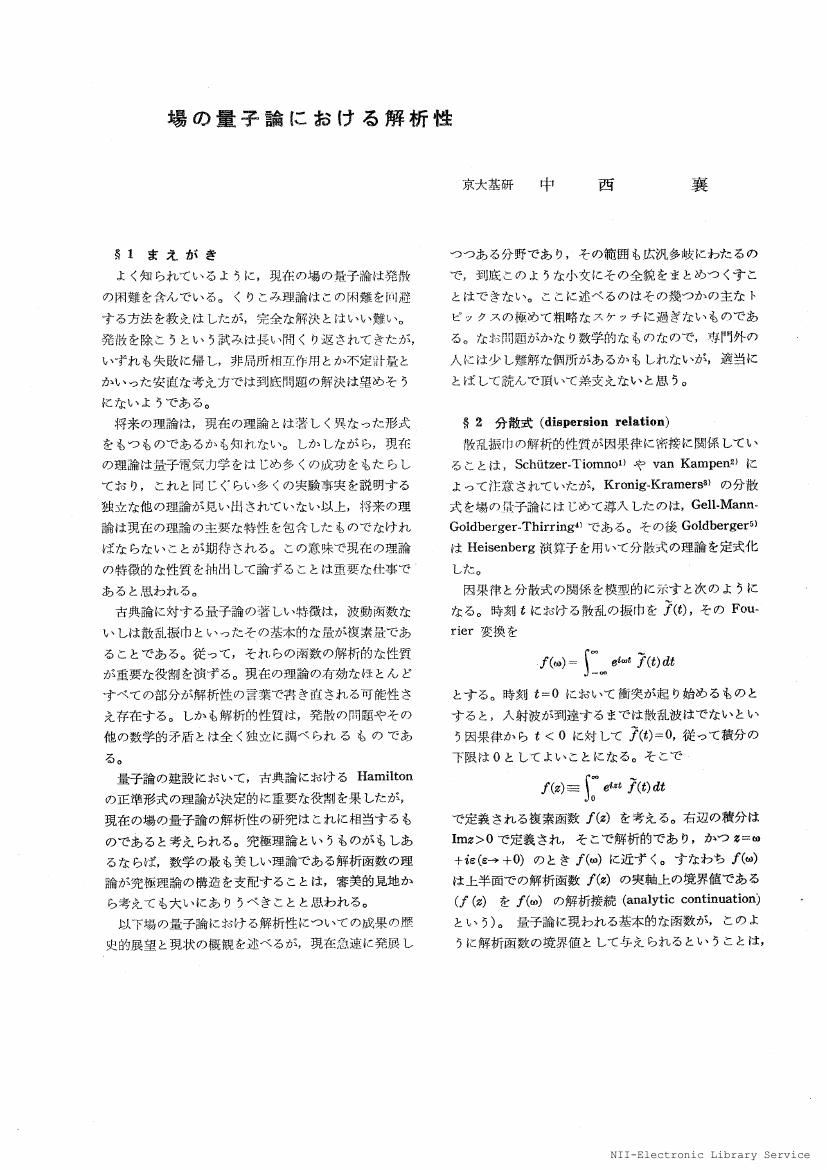

27 0 0 0 OA 場の量子論における解析性

- 著者

- 中西 襄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.454-462, 1961-07-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 84

27 0 0 0 OA 新しい氷の結晶構造を計算機で探す

- 著者

- 松本 正和 矢ケ崎 琢磨 平田 雅典

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.7, pp.410-415, 2020-07-05 (Released:2020-11-01)

- 参考文献数

- 43

マクロな単成分系では,温度,圧力が指定されれば,熱力学的に最も安定な相が一意に定まり,その構造は分子(の相互作用)のみに依存する.つまり,結晶構造は分子そのものにエンコードされていると言える.では,我々は分子を見ただけで,「ああ,この分子は結晶の種類が多いな」「この分子の相図は単純にちがいない」と判断できるだろうか? この質問に答えるためには,さまざまな物質で相図をくまなく描き,分子間相互作用と相図の複雑さの一般的な関係を導く必要があるが,現状ではこの問題はほとんど手つかずと言ってもさしつかえないだろう.水に関していえば,分子はもうこれ以上ないほど単純であるにもかかわらず,これまでに実験で17種類もの結晶形が見つかっている.しかも,おそらく最も研究されてきた物質なのに,今も次々に新たな結晶形が発見されているのである.近年の傾向として,計算機シミュレーションが実験に先立って氷の結晶構造とその物性を予測するようになったことが挙げられる.計算機を使えば,極端な熱力学条件を扱いやすいし,安定相だけでなく,競合する準安定相の安定性を見積もることもできる.2014年に合成された第16番目の氷結晶形(氷XVI)は,2001年にはその物性や安定条件が理論的に予測されていた.次に合成される結晶形も,シミュレーションですでに予測されているかもしれない.水は分子が極めて単純なので,最もシミュレーションしやすい物質のひとつである.水分子は原子3つが共有結合でつながった小分子で,ごく単純化されたモデルを使って近似計算すれば,さまざまな熱力学的な物性を短時間で再現できる.そのため,極めて早い時期(1970年代初頭)には分子動力学シミュレーションが実施され,以来計算機の発展とともに大規模なシミュレーションが行われ,相互作用モデルも精密化されてきた.では,計算機を使えば,冒頭に書いたように,分子間相互作用の知識だけから氷の相図を描けるのか.これまでにさまざまな結晶予測手法が提案されているものの,決定打と言うべき方法はまだ見つかっていない.分子間相互作用が弱く,精密な相互作用計算が必要であること,氷の単位胞が大きく,探索すべき構造の多様性が膨大であることがこの問題を難しくしている.我々は,はじめから新しい氷を探しだすことを狙っていたわけではなく,また,結晶構造を探索する革新的な手法を見つけたわけでもない.既知のさまざまな氷の結晶形の相転移過程(融解・凍結)を計算機シミュレーションで再現したい,という目的で計算をはじめたが,その過程で期せずして新奇な氷の形成に次々に遭遇し,結晶構造探索の奥深さと困難さを思い知ることになった.一方で,水素結合ネットワークが形作る結晶構造の面白さと可能性を知ることができた.分子が多数集まることではじめて生じる面白い現象を,水分子を先鋒として探っていこう,そこでの発見や経験がゆくゆくはもっと複雑な分子で起こる現象,ひいては新しい物理の発見にもつながるだろう,というのが我々の研究の目指す方向である.

27 0 0 0 量子力学の教科書について(座談会)

- 著者

- 阿部 龍蔵 大槻 義彦 小出 昭一郎 近角 聰男 柳瀬 睦男 山口 嘉夫 野上 茂吉郎

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.12, pp.993-1008, 1973-12

27 0 0 0 座談会:物理学会託児室この10年

- 著者

- 岩住 俊明 延與 秀人 筑本 知子 千崎 文峰 野尻 美保子 河内 明子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.380-385, 2011

- 参考文献数

- 8

26 0 0 0 OA 教育と研究

- 著者

- 木下 是雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.478-480, 1970-06-05 (Released:2020-11-25)

26 0 0 0 OA 量子推定理論による不確定性関係の定式化

- 著者

- 渡辺 優 上田 正仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.372-376, 2016-06-05 (Released:2016-08-10)

- 参考文献数

- 25

不確定性関係は量子力学の本質を端的に表現する関係式として知られているが,その意味するところは見かけほど単純ではない.不確定性関係の研究はハイゼンベルクがガンマ線顕微鏡で電子の位置と運動量の測定精度に関する思考実験を行ったことにはじまる.ガンマ線で電子の位置をΔxの精度で測定すると,測定の反作用を受けて運動量がΔpだけ不確定になり,両者が不確定性関係ΔxΔp≳ħ/2を満足するという主張である.この不確定性関係は,測定器の役割が物理量の測定結果に本質的な役割を果たすというボーアの相補性を端的に表現したものであると解釈できる.一方,標準的な量子力学の教科書で議論される,物理量の標準偏差の間に成立する不確定性関係は「互いに非可換な物理量が同時に定まった値を持つことはできない」という量子状態の非決定性を表している.これは,測定の相補性の数学的な証明であると間違って紹介されることもある.しかし,相補性と非決定性は全く異なった概念である.実際,後者は任意の波動関数に対して数学的に不等式が証明できる概念であるが,前者は誤差とは何か,擾乱とは何かを指定してはじめて具体的な意味を獲得する.不確定性関係が今なお最先端の研究対象として議論されているのは,誤差と擾乱に関して万人に共通する認識が未だ確立されていないからである.ハイゼンベルクのガンマ線顕微鏡の議論は,粒子を古典的に扱った半古典論であるため,現代的な量子測定理論の枠内で考えた場合に,誤差と擾乱の間にどのような不確定性関係が成立するのだろうかという自然な疑問が沸き起こる.しかしながら,量子測定理論では測定される対象系だけでなく測定器も量子力学にしたがうため,対象系の量子揺らぎだけでなく測定器の量子揺らぎも測定結果に影響し,その解析は単純ではない.一般の測定過程について,測定器の出力と対象となる物理量の間の関係を明らかにし,対象について有意な情報を取り出す合理的な方法は何か,という問題が生じる.このような問題に対して解答を与えるのが量子推定理論である.量子推定理論の観点からは,測定誤差は測定によって得られたフィッシャー情報量の逆数として与えられる.フィッシャー情報量は統計学における最も重要な量の一つであり,測定データから推定された物理量の推定精度を与える.すなわち,物理量の変化に対応して,測定値がどれだけ変化するかという感度を与える量である.測定の反作用の影響で,測定過程はユニタリではなくなり,非可逆な過程となる.そのような非可逆な過程では情報量は単調減少するため,測定過程の非可逆性を失われた情報量として特徴付けられる.したがって,擾乱は対象系の持つフィッシャー情報量の損失として定式化できる.我々は,このように定式化された誤差と擾乱の積の下限が交換関係で与えられるというトレードオフ関係を見出した.こうして,ハイゼンベルクが思考実験で指摘した測定誤差と擾乱の間の不確定性関係が量子推定理論の観点から定量的に示された.