1 0 0 0 OA 血液透析中に意識障害をくり返す肝硬変合併慢性腎不全患者の1例

- 著者

- 横尾 隆 久保 仁 石川 匡洋 加藤 尚彦 木村 弘章 大井 景子 我那覇 文清 川口 良人 細谷 龍男

- 出版者

- The Japanese Society for Dialysis Therapy

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.7, pp.1115-1119, 2000-07-28 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 3

症例は54歳男性, 肝硬変を合併する維持透析患者. 1989年に腹膜透析導入, 1996年よリ血液透析に変更となった. 血液透析中に一過性意識障害をくり返すため精査加療目的に入院. 頭部CTにおいて有意所見みられず, また脳血流シンチでも透析前後で明らかな差異は認められなかった. しかし血液透析後にアンモニア濃度が上昇するため, 門脈ドップラー検査を施行したところ門脈血流は肝内, 本幹とも遠肝性で脾静脈の一部から始まる側副血管を介して下大静脈に流入していた. さらに透析中に本幹での門脈血流の低下が指摘された. このため短絡血流の増加が意識障害を説明するものと考え, 透析中にアミノレバン®を投与することにより認められなくなった. これまでに透析中の門脈血流中の変化に対する報告はみられず, 今回の門脈ドップラーによる血流の結果は肝硬変合併血液透析患者の特殊性を示し, 意識障害が生じた場合の精査に重要であるものと考えられた.

1 0 0 0 OA シャント狭窄部の血管拡張能の違いが治療成績や検査基準に及ぼす影響

- 著者

- 人見 泰正 鈴木 尚紀 辻 義弘 高田 博弥 山田 将寛 北村 悠樹 佐藤 暢

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.167-173, 2022 (Released:2022-03-28)

- 参考文献数

- 15

【目的】シャント狭窄部に駆血を行うことで血管拡張が得られる症例とそうでない症例で,治療成績や検査基準に違いがあるかどうかを検討した.【対象】対象は,非駆血時での狭窄部血管断面積が3.14 mm2(径で2.0×2.0 mm)以下で,エコー下VAIVTを実施した96例である.【方法】対象を,駆血で狭窄部血管径が拡張する血管拡張良好群と拡張しない血管拡張不良群に分類し,両群のVAIVT前での非駆血時狭窄部断面積,FV,RI,および治療での最高拡張圧,過去3年間のVAIVT回数などを統計学的に比較した.【結果・考察】血管拡張良好群の治療効果は血管拡張不良群よりも低い可能性が高く,血管拡張良好群の非駆血時の狭窄径は見かけ上の有意狭窄である可能性が示唆された.非駆血状態で狭窄部の径計測を行い,それのみをVAIVT介入の基準とした場合,過剰な治療介入が存在する可能性がある.治療適応を考査する際には,駆血したうえで狭窄部の径計測を行う必要がある.

1 0 0 0 OA Lafutidineの透析患者における体内動態の検討

- 著者

- 古橋 三義 中島 光好

- 出版者

- The Japanese Society for Dialysis Therapy

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.35-42, 2002-01-28 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 15

透析患者の消化性潰瘍に対して, H2受容体拮抗剤は有効な治療薬である. 新規H2受容体拮抗剤であるlafutidineは他剤と比較して尿中排泄率が低く, 腎機能の低下した高齢者〔Ccr: 20-60 (平均45.2) mL/min〕でも, 腎機能の正常な高齢者 (Ccr: 61mL/min以上) および健常成人と同様な未変化体の血漿中濃度推移を示すことが報告されている. そこで今回, 透析患者におけるlafutidineの体内動態について検討した. 透析患者6名 (年齢49-72歳, 透析歴11か月-14年) の非透析時および透析時にそれぞれ, lafutidine 10mg錠を1回1錠投与し, 血漿中未変化体濃度を測定し, ファーマコキネティックパラメータを算出した. また, 透析による除去率についても測定した. 非透析時にはTmaxが0.8±0.1hr, Cmaxが336±40ng/mL, t1/2が6.71±0.30hrを示し, AUC(0-24hr)は2278±306ng・hr/mLであった. 透析時はTmaxが2.6±0.5hr, Cmaxが226±36ng/mL, t1/2が4.57±0.24hrを示し, AUC(0-6hr)は853±128ng・hr/mLであった. 使用した透析膜におけるlafutidineの除去率は7-18%であった. 透析患者においてもlafutidineのt1/2の延長は大きくなかった. Lafutidineの透析患者におけるt1/2 (6.7hr) はlafutidineの投与間隔 (12hr) よりも短く, 他のH2受容体拮抗剤と異なり, 透析患者においても用法を変更する必要はないと考えられた. しかし, 透析患者ではCmaxが健常成人の約2倍に上昇したことから, 用量は低用量から投与開始することが望ましい.

1 0 0 0 OA 2.透析患者への抗菌薬の適正使用 ―第52回日本透析医学会コメディカルシンポジウムより―

- 著者

- 宮村 重幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.172-174, 2008-03-28 (Released:2008-10-15)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 重炭酸腹膜透析液の生体適合性

- 著者

- 田村 雅仁 久間 昭寛 宮本 哲

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.655-660, 2016 (Released:2016-10-28)

- 参考文献数

- 30

腹膜透析を長期にわたり安全に行うためには, 透析液中の非生理的成分を減少させ, 生体適合性を向上させる必要がある. 近年, この問題を改善させた乳酸中性透析液とイコデキストリン透析液が透析液の主流となったが, 高濃度の乳酸が含まれており生体適合性の問題が懸念されていた. 2014年に生理的濃度の重炭酸と低濃度の乳酸を緩衝剤として使用した新しい透析液 (重炭酸中性透析液) が本邦で発売された. 海外では重炭酸中性透析液の生体適合性がよいことが報告されているが, 乳酸酸性透析液との比較であり重炭酸や乳酸による影響のみかどうか不明であった. しかし, 培養腹膜中皮細胞を使った乳酸中性透析液と重炭酸中性透析液との比較実験により, 重炭酸中性透析液では乳酸中性透析液よりも細胞障害が抑制されていることが明らかになり, 乳酸の問題があらためて浮上した. 今後, 重炭酸中性透析液の使用により, 臨床での有用性を確認する必要がある.

- 著者

- 中村 伸也 山田 勝己 加藤 克己 富田 明夫 丹羽 滋郎 三井 忠夫 小池 明彦 成瀬 隆吉 恒川 晋

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.185-189, 1994

2° HPTを有する透析患者7名にPTXを施行し, DEXA法を用いて, 腰椎 (L<sub>2</sub>-L<sub>4</sub>), 大腿骨近位端 (頸部, 大転子部, 転子間部, ワードの三角) および橈骨 (橈骨遠位端より1/3近位端) のBMDを測定し, 測定部位の骨組成やMD法の結果を考慮に入れながら, PTX後のBMDの経時的な変動と部位による改善状態の相異に検討を加えた. L<sub>2-4</sub>平均BMDは術前BMDに対して3か月後8.4%の増加 (p<0.05), 6か月後10.9%上昇した (p<0.01). 大腿骨近位端右側では3か月後各部位とも有意な上昇はなく, 6か月後頸部以外の部位で上昇を認めた (p<0.05). 左側では3か月後ワードの三角で16.7% (p<0.01), 転子間部で9.1%と上昇した (p<0.05). 6か月後頸部で18.1%の上昇をみた (p<0.01) が, 他の部位では増加幅の鈍化傾向を認めた. 一方橈骨では術後の改善はみられなかった. MD法の主たる指標はPTX前後で変動がなかったが, 中節骨, 末節骨における骨膜下吸収像は不確実なものを含めると6例で認められ, 1例で改善, 4例で改善傾向を認めた. BMDの有意な改善は腰椎で, 次に大腿骨近位端で明らかであった. また大腿骨では左右間で, また測定部位により改善率が異なっていた. これらの理由として測定各部位に占める海面骨と皮質骨の構成比率などのほか加齢, VD<sub>3</sub>, PTHの同化作用などが関与するものと想定された.

- 著者

- 藤方 史朗 満生 浩司 原田 篤実

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.269-273, 2006

当院で外来血液透析を施行中の非感染患者72名を対象とし, 同意書をとって透析前後で血清1-3-β-D-glucan値を測定した. 透析膜は, 再生セルロース膜 (CL-EE12Nテルモ社製) 33例, セルローストリアセテート膜 (FB-70ニプロ社製) 14例, 合成高分子膜では, ポリスルホン膜 (BS-1.3東レメディカル社製) 20例, EVAL膜 (KF-15Cクラレ社製) 5例であった.<br>透析前の1-3-β-D-glucan値は, 再生セルロース膜群が649±435pg/mLで, セルローストリアセテート膜群の13±9pg/mL, 合成高分子膜群の26±18pg/mLとくらべて著明に高値であった (p<0.0001). 透析前後の1-3-β-D-glucan値の比較では, 再生セルロース膜群で649±435pg/mLから1,091±833pg/mLと透析前よりさらに上昇した (p<0.001) が, 合成高分子膜群やセルローストリアセテート膜群では, 透析前後で変化しなかった. 再生セルロース膜群では透析前1-3-β-D-glucan値と透析期間との間に有意な正の相関がみられた. 再生セルロース膜使用症例では, 非感染時でも1-3-β-D-glucan値は著明高値を示し, 真菌感染症の診断に適さないと考えられた. また, 合成高分子膜群でも軽度高値を示し診断に留意が必要である.

- 著者

- 水野 章子 泉 朋子 後藤 健 奥田 日実子 栗山 廉二郎 神谷 康司 有村 義宏 後藤 淳郎 荒井 香代子 清水 阿里 下村 有希子 高野 真理 鈴木 日和 木村 里緒 幸地 優子

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.219-228, 2021

<p>【目的】血液透析(HD)患者の赤血球容積分布幅(RDW),平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)と腎性貧血治療との関連性を明らかにする.【対象】赤血球造血刺激因子製剤(ESA)投与中のHD患者926例.【方法】①RDWの中央値で分け比較.RDWを目的変数とした重回帰分析を施行.②赤血球数(RBC),MCHで分けESA量などを比較.③フェリチン,トランスフェリン飽和度で鉄欠乏・充足群に分けESA量などを比較.④鉄剤投与経路の差を比較.【結果】RDW高値群はMCH低値でESA量が多かった.RDWの規定因子はESA量,MCHなどであった.MCH 30 pg未満群はRDWが高くESA量が多かった.経口鉄剤群はRDWが低くESA量が少なかった.【結語】RDW高値,MCH低値のHD患者は赤血球の鉄利用低下が併存しESA量が多かった.MCHを指標に鉄剤を投与すればESAを減量できる可能性がある.</p>

1 0 0 0 電解質測定の精度保証に関する一考察

- 著者

- 塩田 孝夫 川村 和子 本橋 和子 若杉 和倫

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.12, pp.1775-1780, 2005

今回, われわれは電解質分析装置STAX-3の日常の管理方法およびその問題点を, 標準血清およびコントロール血清を用いて検討した. STAX-3におけるNa<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>およびCl<sup>-</sup>測定の日差再現性は, 変動係数が標準血清では0.8%以内, コントロール血清では1.1%以内であり, 良好な結果であったが, コントロール血清は標準血清と比較し, やや安定性が低かった. これらの結果より, 日常の管理には標準血清より価格の安いコントロール血清を用い, 装置の保守点検後およびコントロール血清を用いた日常管理で異常を示した場合, その確認のために, 理論値が表示されており, より安定である標準血清を用いることが適切と思われた. また, データ保証のためにはコントロール血清の選択と取扱い, および装置の設置環境に留意し, 管理を行うことが必要である.

- 著者

- 松下 啓 杉本 徳一郎 岩本 彩雄 大池 裕美子 多川 斉 福内 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.10, pp.1259-1262, 1997

症例: 40歳, 男性. 慢性糸球体腎炎による慢性腎不全にて1980年5月血液透析に導入. 1995年8月, 発熱, 悪寒, 関節痛にて入院した. 両肩・臀部等に著明な異所性石灰化を認め, アスペルギルス性膿胸と二次性副甲状腺機能亢進症の合併と診断した. 胸腔の排膿洗浄および抗真菌薬投与を開始したが, 臨床症状・炎症反応の改善はみられなかった. 副甲状腺摘除術を契機に炎症反応が改善し, 関節痛が軽減した. 深在性真菌症の発症頻度は低いが, 長期透析患者の合併症として注意すべきである. アスペルギルス性膿胸の発症経過に二次性副甲状腺機能亢進症が深く関わった可能性があると考えられた.

1 0 0 0 OA 慢性心不全合併の血液透析患者でトルバプタンが長期に有効であった1例

- 著者

- 重原 理宏 村上 円人 荒木 崇志 小口 英世 神戸 香織 小池 鈴華

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.11, pp.691-696, 2014 (Released:2014-11-28)

- 参考文献数

- 23

症例は77歳, 女性. 心腎不全の増悪, 高カリウム血症, 完全房室ブロックで入院した. 以前から, 虚血性心筋症による慢性心不全, 腎硬化症, 慢性膿胸があり, 心不全の増悪を繰り返していた. 腎硬化症は進行し, 心腎不全の増悪, 高カリウム血症に対して緊急血液透析を施行. その後, フロセミド, インダパミドにより水分管理を行ったが, 腎機能は増悪し, 週2回の慢性血液透析に移行した. 導入1年後に尿量は300mL/日以下となり, トルバプタン15mg内服を開始. その後, 尿量は著増しおよそ1L/日となった. 透析間の体重増加1kg以下に安定し, 週2回透析にて水分管理が可能となり, QOLも改善した. トルバプタンの水利尿効果は2年以上継続している. トルバプタンを含む利尿薬の併用療法は, CKDG5A3を伴う慢性心不全患者においても尿量増加をもたらし, 週2回透析の維持に有効な場合がある.

1 0 0 0 OA 免疫吸着療法(IAPP)により軽快しえた視神経脊髄炎(NMO)関連疾患の2例

- 著者

- 杉崎 健太郎 中林 巌 小島 糾 冨安 朋宏 明石 真和 伊保谷 憲子 吉田 雅治

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.9, pp.969-975, 2011-09-28 (Released:2011-10-26)

- 参考文献数

- 21

視神経脊髄炎(neuromyelitis optica:NMO)は重度の視神経炎と脊髄炎を特徴とする炎症性脱髄性疾患である.抗アクアポリン4(AQP4)抗体は2004年にLennonらによって報告され,NMOの診断に有用な抗体として知られている.今回経験した2例はともに抗AQP4抗体陽性であり,NMOに特徴的とされている3椎体以上の病変を伴うが,視神経炎の所見は乏しく,NMO関連疾患であった.急性期にはステロイドパルス療法が有効とされているが,無効な場合は血漿交換療法が有効であるとの報告もあり,今回経験した2例ともステロイドパルス療法に抵抗性であったため,血漿交換療法を行った.血漿交換療法としては,単純血漿交換(PE)に比べて血漿補充を必要としない免疫吸着療法(IAPP)を選択した.IAPP開始後より,2例とも速やかに症状の改善を認め,ステロイドを含めた免疫抑制剤の減量が可能であった.IAPPはステロイド治療抵抗性のNMOに有効な治療法の一つであると考えられた.

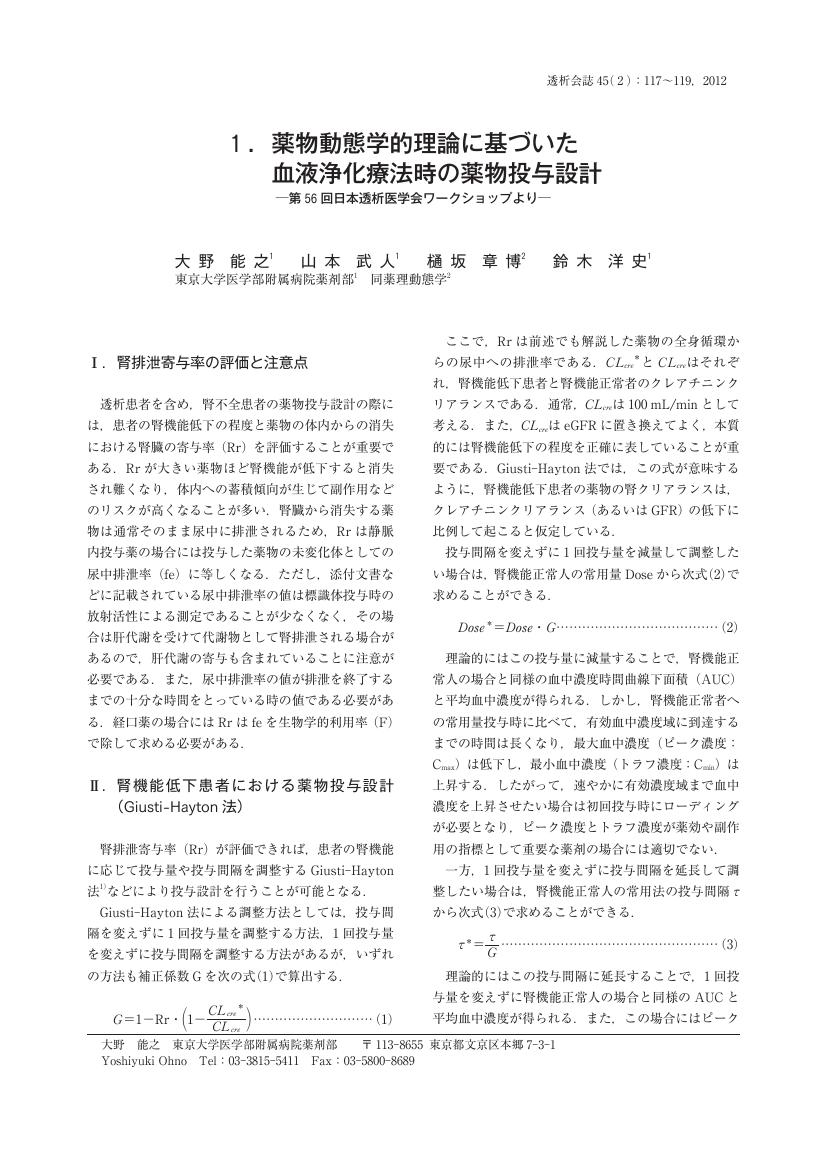

1 0 0 0 OA 1. 薬物動態学的理論に基づいた血液浄化療法時の薬物投与設計

- 著者

- 大野 能之 山本 武人 樋坂 章博 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.117-119, 2012-02-28 (Released:2012-02-29)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 透析後における疲労感と体位変換時の血圧・脳内局所酸素飽和度の変化についての検討

- 著者

- 小野 淳一 白髪 裕二郎 佐々木 環 小笠原 康夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.8, pp.423-424, 2021 (Released:2021-08-28)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 透析低血圧と生命予後 多施設前向き共同研究 第47回日本透析医学会ワークショップより

- 著者

- 勝二 達也 椿原 美治 藤井 正満 今井 圓裕 中之島Study group

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.1181-1182, 2003-06-28 (Released:2010-03-16)

- 被引用文献数

- 1 1

- 著者

- 栗山 哲 中山 昌明 友成 治夫 沼田 美和子 林 文宏 疋田 美穂 川口 良人 細谷 龍男

- 出版者

- The Japanese Society for Dialysis Therapy

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.1369-1373, 1997-12-28 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

現在, 除水不全を呈するCAPD患者に有効に作用する薬剤はない. 本研究では, 除水不全を認めるCAPD患者において, 抗プラスミン剤であるトラネキサム酸 (tranexamic acid: TNA) が改善効果を有するか否かを検討した.限外濾過不全I型の除水不全を認めるCAPD患者5例において, 先行するCAPDスケジュールを変更せずにTNA 1500mg/日を2週間経口投与し, その薬理効果を検討した. その結果, 1) TNA投与で一日総除水量は全例で有意に増加した. また, 体重は5例中3例で有意に減少した. 2) TNAはCAPD排液中の電解質, UN, Cr, アルブミン等の総除去量に影響を与えなかった. また, PETのD/PcrやKT/V, PCRにも影響を与えなかった. 3) TNA投与により血中およびCAPD排液中のブラジキニン濃度, 血中の組織プラスミノーゲンアクティベーター (tPA) 濃度は有意に低下した.以上, TNAは除水不全を呈するCAPD患者で除水量を増加させる. その機序は不明であるが, ブラジキニン, tPAの抑制を介した腹膜透過性の変化が関与している可能性が示唆された.

1 0 0 0 高マグネシウム血症により意識障害をきたした慢性腎不全の2例

- 著者

- 中司 敦子 神崎 資子 高木 章乃夫 岩田 康義 池田 弘 福島 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.163-168, 2004

- 被引用文献数

- 2

慢性腎不全患者の意識障害として尿毒症性脳症が知られているが, 透析療法が普及した昨今ではこの病態を経験することはまれである. 今回われわれは緩下剤の連用中に高マグネシウム (Mg) 血症による意識障害をきたした慢性腎不全の2症例を経験したので報告する.<br>症例1は77歳, 男性. 糖尿病性腎症による慢性腎不全で加療中, 食欲不振と意識混濁が出現し入院. 血清Cr 4.31mg/dL, BUN 64mg/dL, 血清Mg 7.3mg/dLと上昇. 血清カルシウム値は5.8mg/dLと低下. 皮膚の潮紅, 肺炎および呼吸抑制による呼吸不全を認めた. 血液透析で血清Mg値は低下したが, 翌日再分布によると考えられる再上昇をきたしたため血液透析を再度行い軽快した.<br>症例2は78歳, 女性. 慢性関節リウマチ, 腎機能低下で加療中に尿路感染症により腎機能が増悪し, 全身倦怠感, 見当識障害が出現したため入院. 血清Cr 6.56mg/dL, BUN 96mg/dL, 血清Mg 7.1mg/dLと上昇. 血液透析を3日間連続して行い軽快した.<br>いずれの症例もMg製剤の服用歴を有し, 高度な高窒素血症が存在しないにもかかわらず意識障害を呈した. 当院で2年間に血液透析導入時に血清Mgを測定した78例中, 中毒域の高Mg血症をきたしたのは今回提示した2例のみであった. その他に, 意識障害をきたした症例は低血糖の1例のみで, 尿毒症性脳症による意識障害はなかった. 今回の症例では緩下剤の連用および感染による慢性腎不全の急性増悪が重篤な高Mg血症の原因と考えられた. 治療として血液透析が有効であったが, 再分布による血清Mg値の再上昇に注意が必要である.

1 0 0 0 OA バスキュラーアクセス再狭窄病変に対する経皮経管的血管形成術前後の光干渉断層法所見

- 著者

- 堀田 祐紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.147-152, 2017 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

バスキュラーアクセス (vascular access : VA) 病変に対する経皮経管的血管形成術 (percutaneous transluminal angioplasty : PTA) は第一選択の治療法として普及しているが, 慢性期の高い再狭窄率が問題である. 再狭窄機序として, バルーン拡張後に生じる内膜・中膜などの亀裂あるいは剝離に対して, 損傷血管修復のため平滑筋細胞活性化などの内膜増殖により再狭窄が生じる. したがって拡張後の内膜損傷軽減が重要であり, 内膜性状評価の可能な光干渉断層法 (optical coherence tomography : OCT) を用いて各種バルーン拡張前後の評価を行った. Non-compliant balloonおよびsemi-compliant balloonでの短時間加圧では, 拡張後に内膜解離などの大きな内膜損傷を認めた. これに対してnon-compliant balloonおよびscoring balloon (Cutting balloon・NSE balloon・AngioSculpt balloon) による低圧からの徐々な加圧では, 拡張後の内膜損傷は比較的軽微であった. VA再狭窄病変に対するPTA後の内膜損傷評価に, OCT画像は有用であると考えられた.

- 著者

- 大山 恵子 大山 博司 藤森 新 渡部 敦子 渡辺 晃矢 古谷 裕恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.349-356, 2019 (Released:2019-06-28)

- 参考文献数

- 15

われわれの施設では有酸素運動とレジスタンス運動を組み合わせ, 音楽に合わせて透析中に行う運動療法 (Tsubasa Music Exercise: TMX) を行い, 透析患者の運動耐容能向上に成果を上げている. 透析患者は末梢動脈疾患の合併が多く, 下肢挙上を伴う運動によって下肢血流の低下を引き起こすことが懸念される. 独自のフットリスク分類法に従って分類した, ノーマル, リスクⅠ, リスクⅡ, リスクⅢの患者各10名を対象に15分間のTMXを実施し, 運動前, 運動直後, 運動終了10分後にそれぞれ下肢の皮膚灌流圧 (skin perfusion pressure: SPP) を測定し比較した. 検討した4群すべてにおいて, SPPの平均値は運動による有意な変化は観察されなかったが, 運動後にSPPが50mmHg未満に低下した患者が散見された. 透析中の運動療法を実施する場合は, 運動後の下肢状態を詳細に観察する必要があると考えられた.