49 0 0 0 OA 米粒大透熱灸がウサギおよびヒト末梢血の白血球動態に与える影響

- 著者

- 山下 仁 丹野 恭夫 一幡 良利 西條 一止 高橋 昌巳

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.599-608, 1998-03-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

灸が末梢血の白血球動態に与える影響を明らかにするため, ウサギに4点各10壮, ヒトに8点各10壮の米粒大透熱灸を行い, 白血球数, 白血球分画の経時的変化を観察した。ヒトにおいてはフローサイトメトリーによるリンパ球サブポピュレーションの解析も行った。ウサギの平均白血球数は施灸群・対照群とも施灸後一過性に増加したが, 施灸群の方が平均増加量は大きかった。ヒト施灸群の白血球数と分画は変化しなかったが, 施灸後24時間の平均T細胞百分率が減少した。また施灸群のCD4/CD8比の平均は施灸後2時間で増加し24時間後に減少し, その変化は有意であった。一方, 対照群のCD4/CD8比に有意な変化は認められなかった。4週間連続施灸は白血球数, 分画, リンパ球サブポピュレーションに影響を与えなかった。このことから灸により生体の免疫機構は少なくとも一過性に影響を受けることが示唆された。

22 0 0 0 OA 六君子湯・補中益気湯の副腎皮質機能・自律神経機能に及ぼす影響の検討

- 著者

- 岡 孝和 小宮山 博朗 中川 哲也 松浦 達雄 岡 佳恵

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.439-446, 1993-01-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 22

六君子湯および補中益気湯の血清コルチゾル値および心電図R-R間隔変動係数 (CVR-R) に及ぼす影響を検討した。両剤をそれぞれ23例の Non-ulcer dyspepsia 患者および18例の不定愁訴患者に, 一日7.5g, 4週投与した。1) 六君子湯投与群では, 午前9時血清コルチゾル値は, 高値だった7例では有意に低下し (p<0.05), 低値の2例では逆に増加したが, 正常範囲内であった14例は不変であった。補中益気湯投与群では, 低値の3例, 正常範囲内の12例では増加した (p<0.05) が, 高値の3例では低下した。2) 副交感神経機能を表わすCVR-Rは六君子湯投与群では不変であったが, 補中益気湯投与群では, 投与前, 年齢に比して低値であったが, 投与後増加した (p<0.05)。以上の結果は, これらの漢方薬は副腎皮質および自律神経機能に対して調整的に作用し, この作用はストレス性疾患に対しては有用な作用と考えられた。

18 0 0 0 OA サフランの薬理学的作用の研究

- 著者

- 塩谷 雄二 嶋田 豊 松田 治巳 高橋 宏三 寺澤 捷年

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.823-831, 1995-04-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

駆〓血生薬であるサフランの薬理学的作用を明らかにする目的で, まず投与前に性成熟期の12人の健常女性の月経期, 卵胞期, 黄体期で11-dehydro TXB2, 血小板凝集能, 血液粘度, 血液生化学の検査を行った。月経期では卵胞期または黄体期に比べ, 血液粘度, 血小板凝集能, 11-dehydro TXB2 の上昇と平均赤血球容積 (MCV) の増加を認めた。このことから血液粘度を昇させる要因としてMCVの増加による赤血球変形能の低下が考えられた。月経期では子宮内膜の PGE2 が最高値を示すことから, MCVの増加に PGE2 が関与していることが推測された。次いで6例の対照群には白湯を投与し (約4週間), 他の6例にはサフラン振り出し液を投与し (約4週間), これらの指標の変化を比較検討した。サフランは月経期においてMCVと血液粘度を明らかに低下させたことから, 血液粘度の低下の要因にはMCVの減少による赤血球変形能の改善が関与しているものと考えられた。また血中エストロゲンが低値の卵胞期において11-dehydro TXB2を低下させた。〓血病態においては全血粘度が上昇していること, 血小板のトロンボキサン合成が亢進していることが報告されているが, サフランはこれらの指標に対し明らかな作用を持つことから, 駆〓血作用を有することが健常の性成熟女性で示された。

10 0 0 0 OA アカシジア・精神症状に三黄瀉心湯が奏効した4症例

- 著者

- 春田 道雄 井上 文明 水嶋 丈雄

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.665-672, 2000-01-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 20

アカシジアに対して西洋薬の抗パーキンソン病薬を投与しても効果がなかった症例に, 三黄瀉心湯や桃核承気湯を投与した。非定型精神病1例, 精神分裂病3例, いずれも女性で身体的な証は全て実証であり, 4例とも便秘を認めた。三黄瀉心湯6g (EK-13) をベースに症例1と症例4にはさらに桃核承気湯7.5g (TJ-61) を併用した。4例とも「ムズムズする。いてもたってもいられない」というアカシジアを疑わせる訴えは共通しており,『大黄』を含む三黄瀉心湯を処方することにより数日で症状が消退した。精神科における薬物療法では,アカシジアなどの錐体外路症状への対処が大切であるが, 抗パーキンソン病薬などが奏効しない症例がみられる。このような場合に三黄瀉心湯などの漢方薬を使用することにより, 服薬履行が高まるものと期待された。さらに『大黄』には向精神作用や瀉下作用もあるため, 薬物総量を減量できると思われた。

10 0 0 0 OA かぜ症候群に対する麻黄附子細辛湯の有用性

- 著者

- 本間 行彦 高岡 和夫 與澤 宏一 片岡 是充 後藤 壮一郎 千丈 雅徳 水島 宣昭 辻 和之 今井 純生 水谷 保幸 角谷 憲史 恩田 芳和 新井田 榮路 新井 慎治 根岸 利幸 越前屋 幸平 藤田 克裕 宮本 光明 小関 利行

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.245-252, 1996-09-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 2

かぜ症候群に対する麻黄附子細辛湯 (株) ツムラ, TJ-127) の有用性を検討するため, 封筒法による総合感冒薬との比較試験を行った。対象はTJ-127群83例, 総合感冒薬群88例で, 性, 年齢, 発病から投薬までの期間など, 両群の背景因子に有意差はみられなかった。結果として, 全般改善度では, TJ-127群は中等度改善以上が81.9%であり,一方総合感冒薬群は60.3%であった (P<0.01)。また, 患者に各種症状の経過をかぜ日記として記載してもらい, それらを検討した結果, 発熱, 熱感, 全身倦怠感, せき・たんの各症状において, TJ-127群の方が総合感冒薬群より有意に短期間に消失することが認められた。安全性においてもTJ-127群に問題となるものは認められなかった。以上の成績から, TJ-127はかぜ症候群の治療に有用な薬剤と考えられた。

8 0 0 0 OA 壊病についての一考察

- 著者

- 盛 克己 中村 謙介 太田 東吾 貝田 豊郷 富田 寛 村山 和子 村山 照之 佐橋 佳郎

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.27-32, 1989-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 7

傷寒論には, 誤治によって病態が崩れてしまった「壊病」という状態があることが記載されている。同じように「合病」や「併病」の記載もある。後者については, 多くの先輩たちによりその病態や治療についての研究がなされ,「合病」については1つの処方で対処し,「併病」については先表後裏・合法・先外後内・先急後緩で対処することが明かになっている。しかし,「壊病」についてはその病態や治療についての報告はあまりみられない。しかし, 誤治などによって病状がはっきりしなくなることは臨床的にはよくみられ, その中には「壊病」と考えられる症例があると思われる。今回, 臨床経験を通じて,「壊病」の病態の解明及び治療の一助として, 1つの考えを示唆してみた。

- 著者

- 岩田 健太郎 野口 善令 土井 朝子 西本 隆

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.289-302, 2013

- 被引用文献数

- 1

迅速診断検査(RIDT)とノイラミニダーゼ阻害薬(NI)が開発され,インフルエンザ診療の様相は激変した。しかし,RIDT の感度の低さ,副作用や薬剤耐性など NI の問題もあり,その診療は未だ最適とは言えない。そこで,インフルエンザをウイルスという「モノ」ではなく「現象」として認識し,漢方薬を治療選択に加えた診療意思決定モデルを開発した。まず患者の重症度を吟味し,重症・ハイリスク患者では RIDT に関係なく NI 点滴を基本とする。重症でもハイリスクでもない場合は,NI か漢方薬を患者に選択させ,前者の場合は検査前確率が50%未満で RIDT を用い,それ以上では事後確率への影響の低さから RIDT を行わない。漢方薬では「現象」を対象としているため,原則として RIDT は行わないものとした。本モデルでは RIDT を選択的に行うことで検査属性を活かし,かつ検査の乱用や誤解釈を回避することが可能になる。

8 0 0 0 OA 霊枢の成立に就て

- 著者

- 丸山 昌朗

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.83-88, 1965-03-20 (Released:2010-10-21)

- 参考文献数

- 4

7 0 0 0 OA 薬酒の中医学的考察 (III)

- 著者

- 王 元武 赤堀 幸男

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.241-262, 1991-04-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 51

本邦における薬酒の由来は中国よりの渡来に源を発するものであり,中世以降には単味・多味いずれの場合にも日本独自のものに変えた薬酒の出現が認められる。この日本薬酒の発展過程では, 比較的高水準の中医学理論に基づく正統的流れから種々の変方が派生し, 時代と共に変化してきた事実が方義解析を用いて立証できる。特に近代に至ると, 漢方医学真髄の伝承には極めて困難な情況となり, 理論的根拠の脆弱化を招き方組成の乱れが増して来た。ここには, 日本薬酒の効能が「滋養強壮」に限定され, しかもその定義が明確でなかった経緯がある。この問題点を解決するために,「滋養強壮」の定義を中医学理論に基づく厳密な考察により確定し,「滋養強壮剤」としての薬酒の意義と基本構成を論じ, 薬酒方剤の組方原則と薬物配合量を考察した。この基本路線の上に, 今後の日本薬酒の在るべき姿を展望し, 薬酒方剤の正しい発展と適正な利用を提言した。

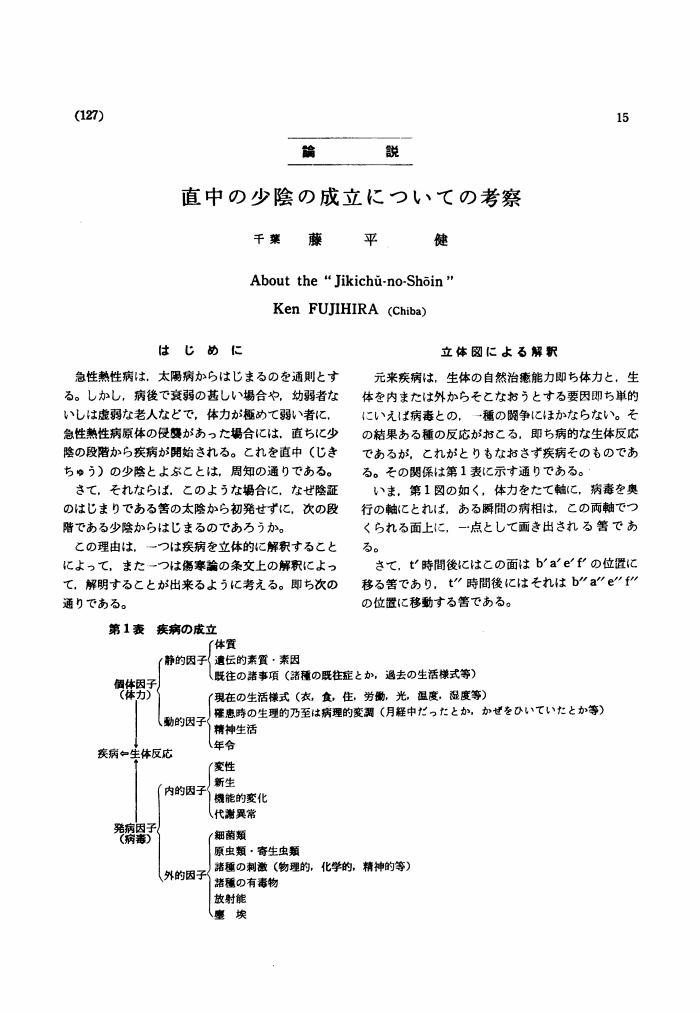

6 0 0 0 OA 直中の少陰の成立についての考察

- 著者

- 藤平 健

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.127-129, 1966-01-31 (Released:2010-10-21)

6 0 0 0 OA 除中と虚熱

- 著者

- 藤平 健

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.14-16, 1971-08-30 (Released:2010-10-21)

6 0 0 0 OA 漢方エキス剤による治療が奏効した高度の腹水と浮腫を伴う重症アルコール性肝障害の一例

- 著者

- 松崎 茂

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.261-266, 1999-09-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

高度の腹水と下肢浮腫を伴う重症アルコール性肝障害患者を漢方エキス剤で随証治療をし, 著効を得た。下肢の浮腫が治療に抵抗したが,「気鬱傾向」と「腓腹筋の握痛」を主たる目標として, 九味檳榔湯を主体とした治療をしたところ下肢の浮腫は速やかに消失した。また, 心理状態と肝機能, 特に蛋白合成能も改善した。肝硬変で, 水毒兆候と気鬱傾向を示す患者では, 九味檳榔湯の適応があると思われた。

5 0 0 0 OA 刺絡治療法について

- 著者

- 工藤 訓正

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.1-8, 1965-07-30 (Released:2010-10-21)

- 著者

- 小林 陽二 福生 吉裕 赫 彰郎 金川 卓郎

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.263-273, 1992-10-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

動脈硬化症や血栓症に伴う〓血状態の臨床的判定の一助として Diagonal Ear Lobe Crease (ELC) の有無判定が有用か否かを768名の健康診断受診者を対象に行った。その結果, ELC (+) 群において高血圧者や心電図異常者の頻度およびTC,β-Lp, Atherogenic Index などの血清脂質は有意に高く, Apo AI, Apo AI/B ratio は低値傾向, Apo AII は有意に低値であった。各種疾患で入院中の患者34例を対象に行った寺澤らの診断法による〓血度測定とELCの有無判測の結果, ELC (+) 群で有意に〓血度は高かった。以上の成績からELCと動脈硬化症は関連性が高いものと考えられ, 動脈硬化症や血栓症に伴う〓血の判定においてELCの有無判定を考慮して良いものと考えられた。動脈硬化症は未病の状態と考えられることから, ELC有無判定のような簡易な方法で〓血状態を臨床的に診断できることは有用であると思慮定れた。

5 0 0 0 OA 釣藤散で症状の消失をみたナルレコレプシーの1例

- 著者

- 舟橋 節夫

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.101-103, 1995-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 4

ナルコレプシーの患者に釣藤散を投与し, 4日後に, 睡眠発作, 情動性脱力発作, 入眠時幻覚などの症状の消失をみた。ナルコレプシーの漢方治療では葛根湯, および補中益気湯加味方の使用で症状が著明に軽減した報告があるが, 今回のように釣水藤散で極めて短時日のうちに症状の消失をみた報告はない。

5 0 0 0 OA 妊娠及び分娩に対する三陰交施灸の効果

- 著者

- 石野 信安

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.22-24, 1959-07-30 (Released:2010-10-21)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 新井 信 佐藤 弘 代田 文彦

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.247-254, 2000-09-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

軽症のSLEと診断され, 顔面, 頭部および背部の皮疹と脱毛を主訴に来院した26歳の女性患者に対し, 小柴胡湯合黄連解毒湯加〓苡仁を用いて治療した。その後の経過として, 紅斑, 脱毛, 光線過敏症などの皮膚症状が消失したうえ, 初診時に640倍を示していた抗核抗体が約2年後には陰性化した。さらに, 約1年間休薬しても皮膚症状が再燃せず, 抗核抗体もほとんど再上昇しなかった。調べ得た限り, SLEに対して漢方薬単独で治療して抗核抗体が陰性化した報告, 小柴胡湯合黄連解毒湯あるいはその加味方で治療した報告はなかった。以上のことから, 本例は軽症のSLEの一部, あるいはSLEと診断できず, 西洋医学的にステロイド治療の対象とならない疑SLE症例に対して, 漢方薬を試みる価値があることを示唆する興味深い症例と考えられた。

5 0 0 0 OA 江戸時代の精神病書, 癲癇狂経験篇について

- 著者

- 山田 照胤

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.97-100, 1957-12-31 (Released:2010-10-21)

- 参考文献数

- 9

5 0 0 0 OA 腹診考 (1)

- 著者

- 大塚 敬節

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.13-17, 1960-06-30 (Released:2010-10-21)

4 0 0 0 OA 月経困難症に対する漢方別年齢的解析

- 著者

- 川口 惠子

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.869-876, 2000-03-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

10代から40代までの月経困難症患者 (器質性月経困難症20例, 機能性月経困難症例36例) に対して, 東洋医学的診断に水基づいて決定された漢方エキスを投与し, 効果判定を2ヵ月後に行った。器質性月経困難症例では著効6例, 有効6例, 無効5例, 脱落3例であった。機能性月経困難症例では著効15例, 有効7例, 無効1例, 脱落13例であった。10代, 20代の若年者では器質性よりも機能性月経困難症が多く, 漢方薬を服用し続けた20例中17例に効果がみられた。30代, 40代になるにつれて器質性月経困難症の占める割合が増加したが, 服用し続けた22例中19例に効果がみられた。漢方療法は服用を続ければ器質性機能性いずれの月経困難症に対しても有効な治療法と言えよう。