183 0 0 0 OA クラスサイズと学業成績および情緒的・行動的問題の因果関係

- 著者

- 伊藤 大幸 浜田 恵 村山 恭朗 髙柳 伸哉 野村 和代 明翫 光宜 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.451-465, 2017 (Released:2018-02-21)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 5 9

クラスサイズ(学級の人数)が学業成績および情緒的・行動的問題に及ぼす影響について,要因の交絡とデータの階層性という2つの方法論的問題に対処した上で検証した。第1に,学年ごとの人数によってのみクラスサイズが決定されている学校を調査対象とする自然実験デザインにより,学校の裁量に起因する要因の交絡や逆方向の影響の発生を防いだ。第2に,マルチレベルモデルの一種である交差分類(cross-classified)モデルを用いて,データの特殊な階層性を適切にモデル化した。第3に,学校内中心化によって学校間変動を除外することで,クラスサイズの純粋な学校内効果を検証するとともに,学校規模との交絡を回避した。9回の縦断調査で得られた小学4年生から中学3年生のデータ(11,702名,のべ45,694名,1,308クラス)に基づく分析の結果,クラスサイズの拡大は,(a)学業成績を低下させること,(b)教師からのサポートを減少させること,(c)友人からのサポートや向社会的行動の減少をもたらすこと,(d)抑うつを高めることが示された。こうした影響の広さから,クラスサイズは学級運営上,重大な意味を持つ変数であることが示された。

41 0 0 0 OA ビッグ・ファイブ・パーソナリティ特性の年齢差と性差:大規模横断調査による検討

- 著者

- 川本 哲也 小塩 真司 阿部 晋吾 坪田 祐基 平島 太郎 伊藤 大幸 谷 伊織

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.107-122, 2015 (Released:2017-06-20)

- 参考文献数

- 73

- 被引用文献数

- 19

本研究の目的は,大規模社会調査のデータを横断的研究の観点から二次分析することによって,ビッグ・ファイブ・パーソナリティ特性に及ぼす年齢と性別の影響を検討することであった。分析対象者は4,588名(男性2,112名,女性2,476名)であり,平均年齢は53.5歳(SD=12.9,23–79歳)であった。分析の対象とされた尺度は,日本語版Ten Item Personality Inventory(TIPI-J;小塩・阿部・カトローニ,2012)であった。年齢と性別,それらの交互作用項を独立変数,ビッグ・ファイブの5つの側面を従属変数とした重回帰分析を行ったところ,次のような結果が得られた。協調性と勤勉性については年齢の線形的な効果が有意であり,年齢に伴って上昇する傾向が見られた。外向性と開放性については性別の効果のみ有意であり,男性よりも女性の外向性が高く,開放性は低かった。神経症傾向については年齢の線形的効果と性別との交互作用が有意であり,若い年齢では男性よりも女性の方が高い得点を示した。

21 0 0 0 いじめ加害・被害と内在化/外在化問題との関連性

- 著者

- 村山 恭朗 伊藤 大幸 浜田 恵 中島 俊思 野田 航 片桐 正敏 髙柳 伸哉 田中 善大 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.13-22, 2015

これまでの研究において,我が国におけるいじめ加害・被害の経験率は報告されているものの,いじめに関わる生徒が示す内在化/外在化問題の重篤さはほとんど明らかにされていない。本研究は,内在化問題として抑うつ,自傷行為,欠席傾向を,外在化問題として攻撃性と非行性を取り上げ,いじめ加害および被害と内在化/外在化問題との関連性を調査することを目的とした。小学4年生から中学3年生の4,936名を対象とし,児童・生徒本人がいじめ加害・被害の経験,抑うつ,自傷行為,攻撃性,非行性を,担任教師が児童・生徒の多欠席を評定した。分析の結果,10%前後の生徒が週1回以上の頻度でいじめ加害もしくは被害を経験し,関係的いじめと言語的いじめが多い傾向にあった。さらに,いじめ加害・被害を経験していない生徒に比べて,いじめ被害を受けている児童・生徒では抑うつが強く,自傷を行うリスクが高かった。いじめ加害を行う児童・生徒では攻撃性が強く,いじめ加害および被害の両方を経験している児童・生徒は強い非行性を示した。

21 0 0 0 OA 肯定的・否定的養育行動尺度の開発:因子構造および構成概念妥当性の検証

- 著者

- 伊藤 大幸 中島 俊思 望月 直人 高柳 伸哉 田中 善大 松本 かおり 大嶽 さと子 原田 新 野田 航 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.221-231, 2014 (Released:2016-09-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3

本研究では,既存の尺度の因子構造やメタ分析の知見に基づき,養育行動を構成する7因子(関与,肯定的応答性,見守り,意思の尊重,過干渉,非一貫性,厳しい叱責・体罰)を同定し,これらを包括的に評価しうる尺度の開発を試みた。小学1年生から中学3年生までの7,208名の大規模データに基づく確認的因子分析の結果,7因子のうち「関与」と「見守り」の2因子を統合した6因子構造が支持され,当初想定された養育行動の下位概念をおおむね独立に評価しうることが示唆された。また,これらの6因子が,子ども中心の養育行動である「肯定的養育」と親中心の養育行動である「否定的養育」の2つの二次因子によって規定されるという二次因子モデルは,専門家の分類に基づくモデルや二次因子を想定しない一次因子モデルに比べ,適合度と倹約性の観点で優れていることが示された。子どもの向社会的行動や内在化・外在化問題との関連を検討した結果,「肯定的養育」やその下位尺度は向社会的行動や外在化問題と,「否定的養育」やその下位尺度は内在化問題や外在化問題と相対的に強い相関を示すという,先行研究の知見と一致する結果が得られ,各上位尺度・下位尺度の構成概念妥当性が確認された。

- 著者

- 山内 星子 伊藤 大幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.294-304, 2008

両親の夫婦関係が青年の結婚観に影響を与える過程として,連合学習のようなシンプルなメカニズムによって直接的に影響する「直接ルート」と,青年自身の恋愛関係を媒介して間接的に影響する「モデリングルート」とを想定し,実証的に検討した。さらに,モデリングルートのうち,親の夫婦関係から青年の恋愛関係への影響については,親の夫婦関係に対する青年の主観的評価が調整変数として機能するという仮説を立て,検証を行った。大学生213名(男性95名,女性112名,不明6名)から得られたデータに対して共分散構造分析を行った結果,親の夫婦関係に対する青年の主観的評価が高い群においては,親の夫婦関係が直接に青年の結婚観に影響を与え,また,青年自身の恋愛関係を媒介して間接的にも影響を及ぼしていた。一方,親の夫婦関係への評価が低い群では,親の夫婦関係から青年の恋愛関係への影響は見られず,親の夫婦関係と青年の恋愛関係が独立に青年の結婚観に影響を与えていた。これらの結果は,直接ルートが親の夫婦関係への青年の評価にかかわらず成立するのに対し,モデリングルートは評価が高いときにのみ成立することを示している。

7 0 0 0 OA 保育所・小中学校におけるASD傾向及びADHD傾向といじめ被害及び加害との関連

- 著者

- 田中 善大 伊藤 大幸 村山 恭朗 野田 航 中島 俊思 浜田 恵 片桐 正敏 髙柳 伸哉 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.332-343, 2015 (Released:2017-12-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

本研究では,単一市内の全保育所・公立小中学校の児童生徒の保護者を対象に調査を実施し,ASD傾向及びADHD傾向といじめ被害及び加害との関連を検討した。ASSQによってASD傾向を,ADHD-RSによってADHD傾向を測定した。いじめ被害及び加害は,関係的いじめ,言語的いじめ,身体的いじめのそれぞれのいじめについて測定した。保育所年少から中学3年生までの計8396名の幼児児童生徒のデータに対する順序ロジスティック回帰分析の結果,他の独立変数の効果を調整しない場合には,いじめ被害及び加害ともに,いずれのいじめに対してもASD傾向とADHD傾向の効果が示された。これに対して,他の独立変数の効果を調整した場合には,2つの発達障害傾向のいじめに対する影響は異なるものであった。いじめ被害では,全てのいじめでASD傾向の主効果が確認されたが,ADHD傾向の主効果が確認されたのは関係的いじめと言語的いじめのみであり,オッズ比もASD傾向より小さかった。いじめ加害では,全てのいじめでADHD傾向の主効果が確認されたが,ASD傾向ではいずれのいじめにおいても主効果は確認されなかった。これに加えて,学年段階や性別との交互作用についてもASD傾向とADHD傾向で違いが見られた。

4 0 0 0 OA ユーモアの生起過程における論理的不適合および構造的不適合の役割

- 著者

- 伊藤 大幸

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.297-312, 2010 (Released:2010-12-17)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 4

Incongruity theory holds a dominant position in explaining the mechanisms behind humor as a transient emotional reaction accompanied by laughing or smiling. However, there are two opposing models of this theory: the incongruity model and the incongruity-resolution model. This study looks at the differences in the role of the incongruity concept in each model and proposes an integrative model that clearly differentiates between structural incongruity as peculiarity and logical incongruity as the lack of causal relation between information. To test this integrative model, I manipulated these two different incongruities separately by changing the descriptions in the stimulus episodes. The results showed that each type of incongruity independently influenced the elicitation of humor. The possibility of confounding between the two factors was clearly negated by the results of the manipulation check and the general linear model analysis. These indicated the validity of the conceptualization of my integrative model, which can provide a unified theoretical framework for future humor studies.

4 0 0 0 OA ユーモア経験に至る認知的・情動的過程に関する検討:

- 著者

- 伊藤 大幸

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.118-132, 2007 (Released:2008-12-15)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 6 4

The purpose of this study is to propose and test a model that integrates the incongruity model and the incongruity-resolution model, both of which explain cognitive aspects of the humor process. In the former, the direct cause of humor is incongruity, that is, discrepancy between expectations and actual states, whereas in the latter, it is a resolution of incongruity. In other words, it is a problem solving activity to find a cognitive rule that removes incongruity. The author hypothesized that the direct cause of humor is not resolution but incongruity, and the process of resolution interrupts conscious experience of humor by occupying one's attention. In Experiment 1, subjects read four-frame comic strips while remembering six-digit, three-digit or no numbers. The results showed that the humor rating was lower in the six-figure condition, although no difference was detected in humor comprehension. This suggested that (a) immersion in cognitive activity interrupts the humor experience. In Experiment 2, four-frame comic strips were presented while parts were hidden that either had no relation to humor or included essential cue for resolution. Then the parts were presented after a 5 or 15 second delay. Participants were asked to predict what was hidden during the delay. The results showed that delay decreased humor rating not only in the former condition but also in the latter condition. The effect of delay in the former condition implied (b) temporariness of humor, which was evoked when the stimuli were presented, while in the latter condition it implied that (c) humor as an emotional state could be evoked without resolution. Though the results of the two experiments supported the hypotheses of the author's model, these hypotheses were not sufficiently verified due to methodological problems.

4 0 0 0 ユーモアの生起メカニズムに関する認知心理学的検討

本年度は、ユーモアの生起メカニズムに関する代表的理論とされる不適合理論に欠けていた「無意味性」の概念について検証を行った。これまで不適合理論ではユーモアを認知的現象とみなす傾向が強く、特有の表情の変化や発声(笑い)を伴う感情現象としてユーモアを捉える視点が欠けていた。近年の感情研究では、感情が生じる際には、対象が自らにとってどのような影響を与えうるかに関する意識的・無意識的な評価が不可欠であるという認知的評価理論がコンセンサスを得つつあるが、不適合理論ではこうした考え方が取り入れられてこなかった。また、近年、進化学的視点からユーモアの起源や適応的意味についての理論的考察が盛んになされるようになった。こうした考察においては、ユーモアの起源は類人猿の「遊び」に求めることができるという遊び理論が主流になりつつある。不適合理論はこうした進化学的理論とも接点を持たなかった。そこで筆者は、論理的・構造的不適合に加え、無意味性という第3の要因がユーモアの生起を規定するというモデルを想定した。無意味性とは、状況が個人的にも社会的にも何ら深刻で重大な意味を持たないという評価を意味しており、遊びという活動の中核になる要素である。本年度の実験では、このモデルを検証するため、論理的・構造的不適合および無意味性という3つの要素を独立に操作し、ユーモアの変化を検討した。その結果、無意味性は論理的・構造的不適合とは独立にユーモアに影響を及ぼすことが明らかになった。本研究によって、一般的な感情理論や進化学的理論とユーモアの不適合理論が整合的に結びつけられた。この研究成果は現在、学術雑誌「心理学研究」に投稿中である。

3 0 0 0 OA 小中学生における性別違和感と抑うつ・攻撃性の関連

- 著者

- 浜田 恵 伊藤 大幸 片桐 正敏 上宮 愛 中島 俊思 髙柳 伸哉 村山 恭朗 明翫 光宜 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.137-147, 2016 (Released:2018-06-20)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3

本研究では,小学生および中学生における性別違和感を測定するための尺度を開発し,性別違和感が示す,内在化問題および外在化問題との関連について検討することを目的として調査を行った。小学校4年生から中学校3年生までの5,204名(男子2,669名,女子2,535名)を対象として質問紙を実施し,独自に作成した性別違和感に関する13項目と,抑うつおよび攻撃性を測定した。因子分析を行った結果,12項目を含む1因子が見出され,十分な内的整合性が得られた。妥当性に関して,保護者評定および教員評定による異性的行動様式と性別違和感との関連では,比較的弱い正の相関が得られたが,男子の本人評定による性別違和感と教員評定の関連には有意差が見られなかった。重回帰分析の結果では,性別違和感と抑うつおよび攻撃性には中程度の正の相関が示された。特に,中学生男子において性別違和感が高い場合には,中学生女子・小学生男子・小学生女子と比較して抑うつが高いことが明らかになった。

2 0 0 0 心理学研究における構造方程式モデリング(SEM)の応用のあり方

- 著者

- .企画代表者(Representative Organizer)伊藤 大幸 .話題提供者(Speaker)伊藤 大幸 .谷 伊織 .村上 隆 .指定討論者(Discussant)山田 剛史 .司会者(Chair)伊藤 大幸

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

- 著者

- 浜田 恵 伊藤 大幸 村山 恭朗 髙柳 伸哉 明翫 光宜 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.366-377, 2022 (Released:2023-07-04)

- 参考文献数

- 31

子どもの性別違和感への対応の難しさの一つは,医療的な対応を必要とする安定的な性別違和感と発達途上における一時的な性別違和感の揺らぎが混在していることにある。本研究では性別違和感の時間的安定性について,3つのコホートから得られた6年間の縦断調査によって絶対的安定性(平均値の変化)と相対的安定性(時点間の相関)および学年の上昇に伴う性別違和感の変化のパターンの検討を目的とした。小学4年生から中学3年生2,031名(男子999名,女子1032名)のデータを用いて検討を行った。絶対的安定性として学年による平均値の推移を検証した結果,男子では小4と比べて小5~中3は得点が低下したが,女子ではほとんど変化は見られなかった。性別違和感の変化のパターンを検討するため潜在プロフィール分析を行った結果,性別違和感をほとんど感じない群(74.5%),3~5年に渡り高い性別違和感を示す2群(2.8%),1~2年以内の性別違和感の高まりを示す8群(22.6%)が見出された。相対的安定性として各学年間の相関係数を算出した結果,学年が上がるごとに相関係数が高くなること,学年によらず男子よりも女子において相関係数が高いことが示された。性別違和感の安定性やその性差に影響を与えうる要因の検証の必要性について考察した。

2 0 0 0 OA 一般小中学生におけるASD特性と運動能力及び心理社会的適応との関連

- 著者

- 中島 卓裕 伊藤 大幸 村山 恭朗 明翫 光宜 髙柳 伸哉 浜田 恵 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.40-50, 2022 (Released:2023-03-20)

- 参考文献数

- 42

本研究の目的は,一般小中学生における運動能力を媒介とした自閉スペクトラム特性と心理社会的不適応(友人関係問題,抑うつ)の関連プロセスを検証することであった。小学4年生から中学3年生の5,084組の一般小中学生及び保護者から得られた大規模データを用いて検討を行った。パス解析の結果,ASD特性が高いほど運動能力の苦手さがみられることが明らかとなった。また,ASD特性と抑うつとの関連においては26%が,ASD特性と友人関係問題の関連については小学生で25%,中学生で16%が運動能力を媒介した間接効果であったことが示された。これらの関連においていずれの性別及び学校段階においても有意な効果の差は見られなかったことから,性別及び学校段階によらず心理社会的不適応に対して運動能力が一定の寄与を果たしていることが示唆された。本研究は代表性の高い一般小中学生のサンプルでASD特性と運動能力,心理社会的不適応の連続的な関連を定量化した本邦初の研究であり,今後のインクルーシブ教育推進のための政策・実践の基礎となる重要なデータを提供するものである。

2 0 0 0 OA いじめ加害・被害と内在化/外在化問題との関連性

- 著者

- 村山 恭朗 伊藤 大幸 浜田 恵 中島 俊思 野田 航 片桐 正敏 髙柳 伸哉 田中 善大 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.13-22, 2015 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 6

これまでの研究において,我が国におけるいじめ加害・被害の経験率は報告されているものの,いじめに関わる生徒が示す内在化/外在化問題の重篤さはほとんど明らかにされていない。本研究は,内在化問題として抑うつ,自傷行為,欠席傾向を,外在化問題として攻撃性と非行性を取り上げ,いじめ加害および被害と内在化/外在化問題との関連性を調査することを目的とした。小学4年生から中学3年生の4,936名を対象とし,児童・生徒本人がいじめ加害・被害の経験,抑うつ,自傷行為,攻撃性,非行性を,担任教師が児童・生徒の多欠席を評定した。分析の結果,10%前後の生徒が週1回以上の頻度でいじめ加害もしくは被害を経験し,関係的いじめと言語的いじめが多い傾向にあった。さらに,いじめ加害・被害を経験していない生徒に比べて,いじめ被害を受けている児童・生徒では抑うつが強く,自傷を行うリスクが高かった。いじめ加害を行う児童・生徒では攻撃性が強く,いじめ加害および被害の両方を経験している児童・生徒は強い非行性を示した。

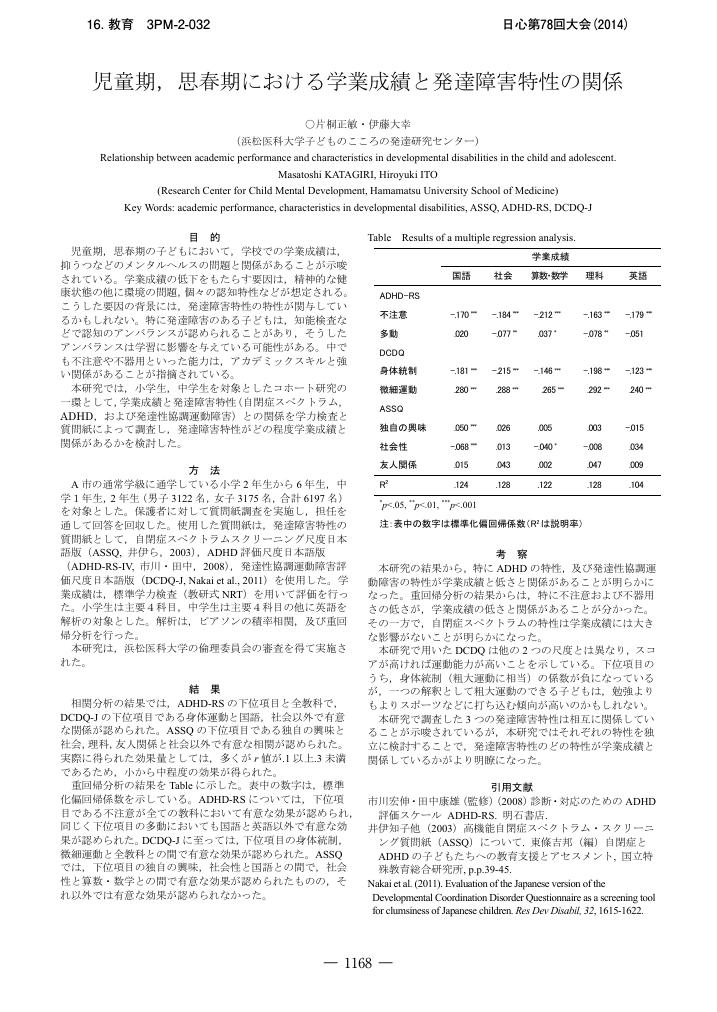

1 0 0 0 OA 児童期,思春期における学業成績と発達障害特性の関係

- 著者

- 片桐 正敏 伊藤 大幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第78回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3PM-2-032, 2014-09-10 (Released:2021-03-30)

1 0 0 0 OA 中学3年時における自傷行為の発生に至る軌跡の検証

- 著者

- 髙柳 伸哉 伊藤 大幸 浜田 恵 明翫 光宜 中島 卓裕 村山 恭朗 辻井 正次

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.62-73, 2023-03-30 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 36

本研究では,青年における自傷行為の発生に関連する要因と,自傷行為の発生に至る軌跡の検証を目的とした。調査対象市内のすべての中学生とその保護者に実施している大規模調査から,自傷行為の頻度やメンタルヘルス,対人関係不適応,発達障害傾向等について質問紙による3年間の追跡調査を行った5つのコホートの中学生4,050名(男子2,051名,女子1,999名)のデータを用いた。中3自傷発生群と非自傷群について,各尺度得点のt検定の結果と,非自傷群の中学1年時の得点を基準とした各尺度z得点による3年間の軌跡を比較した結果から,中3自傷発生群は3年時に非自傷群よりもメンタルヘルスや家族・友人関係で問題を抱えていることに加え,1・2年時でも抑うつなどが有意に高いことが示された。中学1―3年時におけるz得点の軌跡からは,中3自傷発生群は非自傷群と比べて1年時からすでにメンタルヘルスや友人関係・家族関係等での不適応が高いこと,3年時にかけて両群の差が開いていくことが示された。本研究の結果,中学3年時に自傷行為の発生に至る生徒の傾向と3年間の軌跡が明らかとなり,自傷行為のリスクの高い生徒の早期発見と予防的対応につながることが期待される。

1 0 0 0 OA 感情現象としてのユーモアの生起過程

- 著者

- 伊藤 大幸

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.469-487, 2009 (Released:2019-03-29)

- 著者

- 安永 和央 吉川 徹 伊藤 大幸 山内 星子 小倉 正義 野邑 健二 金子 一史

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.1PM067, 2010