5 0 0 0 OA 誰が東京を奪ったのか?

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- Japan Association for Urban Sociology

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.35, pp.5-22, 2017-09-05 (Released:2018-09-05)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3

Why and how has Tokyo experienced a huge increase in the number of high-rise buildings, called “tower-block gentrification” by P. Waley, in a relatively short period? This article analyzes the historical process of the city's vertical expansion since the 1980s, by showing four step-by-step stages of speculation on real estate. During the 1980s, that is, “economic bubble” era, Tokyo witnessed a sudden big wave of redevelopment (Step 1). Inner-city working community with old factories and warehouses were invaded and destroyed by capital. Yet, after the burst of the bubble in the early 90s, a sharp downturn of land price hit real estate market. Alternately, local governments entered into high-rise construction, pushed by “crisis-driven” deregulation and neoliberal private-public partnership policy (Step 2). And then, a turning point was marked in the history of Tokyo's building construction. During the first decade of the new century twice number of high-rise buildings were finished as in 1990-99. Such a change was accelerated by the mixture of financialization of real estate market, state-led neoliberal policy, and making of ʻlivable city' image fitting to differentially gentrified high-rise buildings (Step 3). Global financial crisis in 2007-8 hit local market, resulting in the failure of nearly all independent agents for realestate financialization. In the 2010s, high-rise construction began to increase again after a break, pushed by back-to-city migration, state-led “special zone” policy, and the boom of 2020 Tokyo Olympic Games. But the market structure has changed, becoming more oligopolistic (Step 4). Four top real estate company groups occupied more than a third of newly established high-rise buildings. It is unclear whether such a process of transformation might be unique to Japanese cities or not. Tokyo has to survive with a huge number of tower-block constructions.

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 東北社会学研究会

- 雑誌

- 社会学研究 (ISSN:05597099)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, pp.91-117, 2020-02-21 (Released:2021-09-24)

- 参考文献数

- 16

社会運動は何かを「変える」存在であった。だが社会学における社会運動論は、「なぜ運動は起きたのか」に比べ、「何を変えるのか」については十分な関心を寄せてこなかった。構造への接続を念頭に置きながら、社会運動の「効果」という論点を深めようとする場合、次の三つのアプローチの可能性がある。第一に、社会的争点の構造的布置とその変容を映し出すものとしての社会運動、第二に、マクロ-メゾ-ミクロを接合させるエージェントとしての社会運動、第三に、時間を超える構造化された効果としての社会運動である。本論が確認したことは、社会運動は、個人や親密圏のような「ローカルな局域」の水準にまず基礎づけられることで、むしろ、時間的幅をもつ構造的効果を有することができるという点であった。社会運動は、再帰的なローカルナレッジの担い手として、主体と構造の間を連接していく。

4 0 0 0 OA メガ・イベントと都市空間 第二ラウンドの「東京オリンピック」の歴史的意味を考える

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.3-16, 2007-03-20 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 6 2

2006年、東京都は2016年オリンピックの国内候補都市に選定され、招致活動をスタートさせた。なぜ今、オリンピックなのか。その背景にあるのは、単にナショナリズムを政治的に利用しようとする都知事の意向だけではない。1960年以降のオリンピック開催都市を経済発展の段階 (アメリカ合衆国の一人当たりGDPに対する比率) に基づいて分類すると、それらは、「2割国型の首都」による国家の威信発揚オリンピック、「6割国型の非首都」による成長する広域圏中心都市オリンピック、そして「10割国型の非首都」によるグローバル・シティ・セールス志向のオリンピックに分けられる。これに対して、2012年の開催決定都市ロンドンとそのライバル都市群、そして2016年に立候補した東京は、半世紀間で初めての「10割国型の首都」オリンピックをいずれもめざしていた。このようにグローバル・シティが第2ラウンドのオリンピックへと回帰してきた背景には、1)ポスト・モダニティの都市戦略、2) グローバル都市化、3) 都市間競争の激化、4) 経済再活性化といったねらいがある。そしてそれらの先には、21世紀に入って、グローバリゼーションとネオリベラリズムの限界を敏感に感じ取ったグローバル・シティと国家によるメガ・イベントを介した連携という新しい構図が存在している。いまや、国家の祝祭ならぬ「競争力の祝祭」となったメガ・イベントは、新しいネオリベラルな都市レジーム形成に向けたアジェンダ設定力自体を競うグローバル・シティ間のコンテストの場でもある。2016年のオリンピックが実際に開催されるかどうかに関わらず、都市を舞台とするメガ・イベントはすでにスタートを切っている。未だきわめて乏しい想像力しか持ち合わせていない新しい「東京オリンピック」ははたして本当に必要なのか。メガ・イベント政治がどのような影響を都市社会にもたらしていくのかを再検討する必要がある。

3 0 0 0 OA 「劇場型選挙」のプロレゴメナ : 2005年総選挙における東京都民の投票行動と社会意識

- 著者

- 松谷 満 / 高木 竜輔 / 丸山 真央 / 久保田 滋 / 樋口 直人 / 矢部 拓也 / 村瀬 博志 / 町村 敬志

- 出版者

- 茨城大学地域総合研究所

- 雑誌

- 茨城大学地域総合研究所年報

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.103-140, 2006-03-31

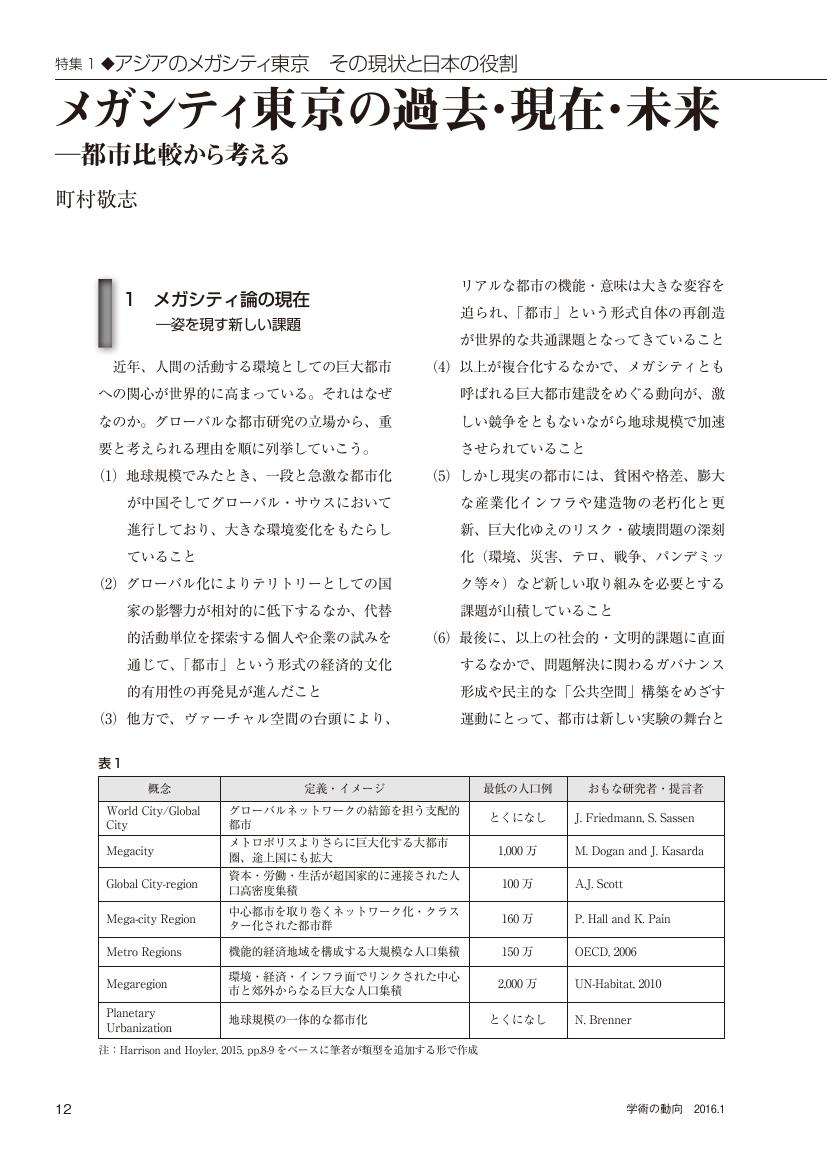

3 0 0 0 OA メガシティ東京の過去・現在・未来

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.1_12-1_17, 2016-01-01 (Released:2016-05-06)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.31, pp.5-20, 2013

Thirty years have passed since the establishment of Japan Association for Urban Sociology in 1982. Until that time, Japan had experienced huge migration from rural area to metropolitan region, as well as rapid economic growth. Urbanization and its impacts on social, economic, and political life caused many tensions and problems in expanding urban areas, which certainly required a new type of knowledge for understanding and solution from a structural point of view. Urban sociology as a way of thinking was one of such attempts to answer these questions. From its beginning, a variety of thoughts, such as Chicago School. Marxian tradition, and New Urban Sociology, went into this emerging discipline in Japan. As its result, urban sociology, as an intellectual arena, was always filled with controversies and tensions among different schools and scholars. In addition, since its institutional establishment, urban sociology has faced with a kind of "identity crisis," due to coming of post-urbanization situation. What is a research question specific for "urban" sociology in this highly-urbanized country? For instance, globalization was one of major factors which brought distinctive features to Japanese cities, but its impacts were actually mediated and transformed by more complex sets of global, national, regional, and local factors. This article tries to describe and evaluate historical development of this discipline in Japan since 1960s, which has always sought for key questions under ongoing changes in cities.

2 0 0 0 評価国家の構造と動態――「新しい介入主義」分析の構想

本研究は、第1に、1990年代後半以降の国家政策全般を対象に、「評価国家」という視点からみた場合、そこにどのような政策形成の趨勢がみられるのか、第2に、拡張する評価現象をまえに市民活動団体や専門職集団の側がいかなる対応をとってきているのか、とりわけそれぞれの現場を生きる当事者が変化をどのようにとらえ、どのような言葉でそれを表現しようとしてきているのかを検討することを課題として進められた。具体的には、1995年以降の日本の中央省庁の主要な政策文書(781件)を対象に、広義の評価をめぐる過程がどのように拡張、展開してきたかを、とくに評価や監査、モデル化といった評価の個別手法に焦点を当てながら検討した。あわせて、市民社会と国家の共属領域に位置し、評価権力にさらされる機会の多い専門家層、市民団体リーダー層を対象に、経験としての評価、評価を通じての自己像の変容などについて、半構造化されたインタビュー調査を実施した。その結果、次の諸点が明らかになった。第1に、評価的なプロセスを軸とする統治の全体には求心的な構造が欠けている。第2に、評価の権力作用には限界がある。たとえば、評価的な社会過程を通じて、主体化や動員が促進されるとしても、実際には、その力は微弱あるいはまだらであり、あまりにも抜け穴が多い。第3に、しかし、それにもかかわらず、評価的プロセスを基盤とする統治のスタイルは、個別の政策領域を超え、確かに他へと浸透・拡張していく傾向をもつ。テクノロジーとしての評価のメカニズムには、各団体・個人を、その政治的・イデオロギー的志向性とは別に、その「能力」に基づいて序列づけていく手続きが内蔵されている。

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本社会学会 ; 1950-

- 雑誌

- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.2-17, 2020

2 0 0 0 OA 世界の社会学における日本の社会学の位置とその可能性の研究ー世界社会学会議の場合

- 著者

- 矢澤 修次郎 伊藤 公雄 長谷川 公一 町村 敬志 篠原 千佳 油井 清光 野宮 大志郎 山本 英弘 細萱 伸子 陳 立行 金井 雅之 L.A Thompson 菊澤 佐江子 西原 和久 Pauline Kent

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2014-04-01

二つのこれまでに行われたことの無い質問紙調査を行い、世界における社会学の国際化に関する基礎データを取得することができた。そのデータを分析することによって、ヨーロッパ社会学と東アジア社会学の間には社会学の国際化に関してはそれほど大きな差は認められないこと、しかし社会学の国際化の形態に関しては、ヨーロッパの場合には国際化が研究者のキャリアにおいて通常のことになっているのに対して、東アジアでは最大限のコミットメントを要する出来事であること、また東アジア内部では、台湾・韓国タイプ(留学と研究者になることがセットである)と中国・日本タイプ(両者がセットではない)とが分かれることが明らかになった。

1 0 0 0 OA ノイズとしてのパブリックスペース――「空間争い」の時代に商店街を考える――

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.30, pp.3-15, 2017-07-31 (Released:2018-09-01)

- 参考文献数

- 13

This article compares shopping streets with a “mall-like” space from the viewpoint of spatial form and its social effects. It argues for the unique nature of “real” shopping streets, particularly their everyday creativity, which is embedded in their physical structure. Shopping streets are basically composed of two different spatial parts: “streets” and “shops.” Within shopping streets, these come into contact with each other. In effect, the world of the shopping street becomes a kind of contact zone, where different rules and orders meet, oppose, negotiate, and are forced to adapt. To make such zones both dynamic and capable of reproducing themselves, shopping streets need to be under the “care” of several agents. This process is very complex, costly, and sometimes noisy, but the “care” caused by this “noise” makes shopping streets sustainable spaces of everyday diversity.

1 0 0 0 OA 都市社会学という「問い」の可能性 ― 構造と変動から30年を振り返る ―

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本都市社会学会

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.31, pp.5-20, 2013 (Released:2015-01-25)

- 参考文献数

- 30

Thirty years have passed since the establishment of Japan Association for Urban Sociology in 1982. Until that time, Japan had experienced huge migration from rural area to metropolitan region, as well as rapid economic growth. Urbanization and its impacts on social, economic, and political life caused many tensions and problems in expanding urban areas, which certainly required a new type of knowledge for understanding and solution from a structural point of view. Urban sociology as a way of thinking was one of such attempts to answer these questions. From its beginning, a variety of thoughts, such as Chicago School. Marxian tradition, and New Urban Sociology, went into this emerging discipline in Japan. As its result, urban sociology, as an intellectual arena, was always filled with controversies and tensions among different schools and scholars. In addition, since its institutional establishment, urban sociology has faced with a kind of “identity crisis,” due to coming of post-urbanization situation. What is a research question specific for “urban” sociology in this highly-urbanized country? For instance, globalization was one of major factors which brought distinctive features to Japanese cities, but its impacts were actually mediated and transformed by more complex sets of global, national, regional, and local factors. This article tries to describe and evaluate historical development of this discipline in Japan since 1960s, which has always sought for key questions under ongoing changes in cities.

1 0 0 0 OA グローバリゼーションの先に ――「社会がやせ細る時代」を通過した社会学は何を語るのか――

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.2-17, 2020 (Released:2021-07-16)

- 参考文献数

- 26

1 0 0 0 OA 「過剰人口」から「縮小社会」ヘ ──戦後開発における〈スケールの語り〉の動員力──

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 地域社会学会

- 雑誌

- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.23-40, 2007-05-10 (Released:2021-05-07)

- 参考文献数

- 31

Currently Japan is entering into the era of “shrinking society” after the long postwar economic development. It is still unclear how and to what extent such a turn will bring about changes in local society, but the concept of “shrinking” certainly stands at the center of current political debates, and begins to mobilize a variety of related actors by arousing a feeling of coming crisis. This article considers functions and mechanisms of “scale” narratives, such as shrinking, and, to do so, takes “overpopulation” problem in the 1950s as a symbolic and illustrative example. About a half century ago, this reverse view to the land once prevailed over the country in Japan. Losing vast territory in overseas colonies after the defeat of the World War II, Japan was obliged to manage more dense population on narrower land of archipelagos. Therefore Japanese Government emphasized overpopulation as an acute problem to be tackled, and tried to start development-oriented policies at a national level. And this must be accompanied with participation of ordinary citizens at a local level, so various cultural and educational settings for local mobilization were established, particularly by using the concept of overpopulation as a scale narrative. This article investigates these processes and consequences, focusing on two examples; one is Industrial Development Youth Corps, the other is an attempt of development education in Hokkaido University. At last, a historical transition from overpopulation to shrinking society in postwar Japan is summarized and discussed.

1 0 0 0 OA 新しい「開発」の心性とは何か ─「ポスト開発」時代の都市・農村関係と日本の経験

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.2_68-2_69, 2018-02-01 (Released:2018-07-07)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 「未発」の国家リスケーリング? 「世界都市」形成から「平成の大合併」へ

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 地域社会学会

- 雑誌

- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.49-60, 2013 (Released:2018-05-14)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2

Does the state rescaling theory explain the historical change of spatial policies in Japan after rapid economic growth, and if so, to what extent? This article considers the political and spatial meaning of two major urban and regional policies in contemporary Japan, by using “rescaling” theory. One is Tokyo’s global city formation in 1980s, which was an early-born, competitiveness-oriented, urban locational policy, and the other is Heisei municipal mergers, which was a territorial readjustment at the local scale in 2000s. An analytical framework of state rescaling, certainly, contribute to further understanding how and why both national and local governments have attempted to rearticulate a relationship between space and society in various forms, to solve problems caused by Japan’s transition from economic growth to shrinking. Yet there are several questions to be considered. An explanatory power of state restructuring theory was based upon the growing importance of supra-national scale such as EU in Europe. An increasing flow of capital and labor among East Asian countries has given rise to a relatively bounded economic space also in this region, while it is still difficult to tell about a same scenario of state rescaling, as in Europe. A potential form of governance and its spatial manifestation should be considered.

1 0 0 0 OA コミュニティは地域的基盤を必要とするのか

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.9, pp.9_32-9_35, 2017-09-01 (Released:2018-01-25)

1 0 0 0 OA 武田尚子著『20世紀イギリスの都市労働者と生活――ロウントリーの貧困研究と調査の軌跡』

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.431-432, 2015 (Released:2017-03-08)

1 0 0 0 OA 戦前期における在日朝鮮人メディアの形成と展開 : 内務省警保局資料を中心に

- 著者

- 町村 敬志

- 出版者

- 一橋大学

- 雑誌

- 一橋大学研究年報. 社会学研究 (ISSN:05597102)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.181-233, 2002-03-01

1 0 0 0 都市高齢化と地域福祉の研究

現代都市で高齢化が進むにつれて、そこに生きる高齢者の多くかできるだけ長く社会との関わりを持とうとしている。それが自分自身の近未来の幸せであるという意識である。年金が遅く支給されることが高齢者を仕事に駆り立てるのではなく、主な理由は生きがいと健康のためにある。社会参加のキッカケとしての仕事から離れると、高齢者がそれを見付けることは困難なので、できるだけ自分を生かせるものならば何でも行なっているのが現状である。それは高齢者が「後期高齢者」の介護をすることまでも含む。調査結果からみると、高齢者のほとんどがとにかく熱心に社会との関わりを探すライフスタイルを採っていた。だから、退職の年齢になっても、高齢者はできるだけさまざまなルートで社会参加の道を探し、公的な雇用や伝統的な雇用関係にとどまらない。たとえその仕事が自分の現役時代のそれより評価が低くても、十分な満足が得られない報酬であっても、高齢者は一生懸命に探しだした仕事に取り組む。日本の都市では、自営業の経験は地域社会との関わりを必然的にもたらすので、この特徴を生かすことから地域社会での参加の方向を考え直すことができる。なぜなら、地域社会での役割活動の評価は特に高くはないが、ゆるやかで融通がきくことも長所に数えられるから。今回の高齢者ライフスタイル調査研究からは、その興味深い生活史に支えられたさまざまの人生観から多くの生き方が学べた。そのうえで、高齢者にとって、経済的な理由からの社会活動としての職業参加を超えて、健康の維持や生きがいさらには残り20年の積極的な人生のためにも、働く、役割をもつ、経験する、一緒に何かを行なうことなどの一連の行為の重要性が解明された。