1 0 0 0 新しい抗生物質を求めて

- 著者

- 大村 智

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.385-389, 1980

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 杉野 幸夫 大村 智

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.12, pp.1054-1058, 2000

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 考古学の中の毒と薬

- 著者

- 杉山 二郎 山崎 幹夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.6, pp.463-468, 1979-06-01 (Released:2018-08-26)

世界の文化史の中で, 毒や薬が果して来た役割は大変に大きく, 興味深い, お招きした杉山二郎氏には「鑑真」「大仏建立」「正倉院」「西アジア南北記」などの著書があり, その博学と見識の深さについてはつとに知られるところである。時間が足りなかったため, 今日はその一端をうかがうに止まったが, いわばイントロダクションとも言うべき今日のお話の中だけにも, 我々にとって興味ある問題のヒントがいくつもあったように思われる。

1 0 0 0 OA 第14回 薬学から官庁データサイエンティストへ

- 著者

- 服部 雄太

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.242-243, 2018 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 5

筆者は6年制薬学課程の2期卒業生にあたる.学部時代は環境毒性学の実験研究をし,卒業後は博士課程に進んだ.その後,国家公務員総合職試験合格を機に,より大きい調査とデータを求めて総務省へ入省した.行政官として働く傍ら,ヘルスケアIoT コンソーシアム(internet of things: IoT)への参画など、統計に軸をおく公衆衛生学者としての活動も続けている.本稿では,大学院での研究生活と総務省での統計の仕事についてつづり,薬学から大学院,そして公衆衛生や行政・社会科学の分野に進むキャリアパスの一例としてご紹介したい.

1 0 0 0 恩師故久内清孝先生を偲んで

- 著者

- 幾瀬 マサ

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.11, pp.1096-1097, 1981

1 0 0 0 OA カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの?

- 著者

- 西田 基宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.1135_2, 2017 (Released:2017-11-01)

1 0 0 0 OA がん免疫アジュバントの開発

- 著者

- 松本 美佐子 瀬谷 司

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.20-24, 2017 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 22

がん免疫療法では、免疫チェックポイント阻害剤による腫瘍内CD8+ T細胞の機能抑制解除とともに、リンパ節局所での腫瘍反応性CD8+ T細胞の誘導が重要である。新しく開発したRNAアジュバントARNAXは、プライミング相で抗原提示樹状細胞のTLR3を活性化し、炎症応答を誘導することなく抗原特異的CD8+ T細胞を誘導する。がんワクチンや免疫チェックポイント阻害剤との複合的免疫療法が期待される。

1 0 0 0 OA 正中隆起における第4のグリア細胞がレプチンによる体重調節に関与する

- 著者

- 原田 慎一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.65, 2017 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 3

視床下部は摂食行動を司るとともに,生体内のエネルギー代謝をコントロールする中枢神経系として知られている.そして,それを担う因子の1つとして,レプチンがよく知られている.レプチンは,1994年にアメリカのフリードマンらによって同定され,脂肪細胞によって作り出され,強力な飽食シグナルを伝達し,交感神経活動亢進によるエネルギー消費増大をもたらし,摂食行動の抑制,肥満の抑制や体重増加の制御の役割を担っているタンパク質である.その一方で,視床下部においてレプチンが検知される仕組みは不明のままであった.本稿では,レプチンセンシングの過程と体重増加に関与する部位や因子を同定するために,正中隆起および第4のグリア細胞と呼ばれているNG2-グリア細胞の関与を発見したDjogoらの報告を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Djogo T. et al., Cell Metab., 23, 797-810 (2016).2) Levin B. E. et al., Int. Rev. Neurobiol., 51, 219-258 (2002).3) Wilson C. L. et al., Cancer, 121, 2262-2270 (2015).

1 0 0 0 OA 我が国における薬物乱用の現状と防止対策(話題,<特集>麻薬と覚せい剤)

- 著者

- 國枝 卓

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.9, pp.863-869, 2010-09-01 (Released:2018-08-23)

1 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎に伴う慢性的な痒み

- 著者

- 白鳥 美穂

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.8, pp.769-773, 2016 (Released:2016-08-01)

- 参考文献数

- 21

アトピー性皮膚炎などに伴う慢性的な痒みは、難治性で患者のQOLを著しく低下させるため、その制御が課題とされているが、メカニズムは未だ不明な点が多い。最近、我々は、アトピー性皮膚炎モデルマウスを用いて、慢性的な痒みにおける脊髄変化の重要性を初めて見出した。この発見は、皮膚変化を中心に進められてきた慢性的な痒み研究に新たな方向性を与えるとともに、有効な治療薬創出に対する脊髄研究の大きな可能性を提示した。

1 0 0 0 OA しわのメカニズム(セミナー,<特集>化粧の世界 薬学からのアプローチ)

- 著者

- 佐用 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.5, pp.421-425, 2008-05-01 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 25

1 0 0 0 OA ロイシンセンサーの分子実体の発見とそれによるmTORC1の活性制御

- 著者

- 大垣 隆一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.7, pp.696, 2016 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 3

真核生物における栄養シグナルとしてのアミノ酸は,細胞内代謝を司るセリン/スレオニンキナーゼ複合体mechanistic target of rapamycin complex1(mTORC1)を活性化し,タンパク質・脂質合成,オートファジーなど様々な細胞機能の調節を介して増殖・成長に寄与する.アミノ酸の中でもロイシンは特に高いmTORC1活性化能を有するが,ロイシンを直接認識するロイシンセンサーの分子実体は長らく不明であった.最近,WolfsonおよびChantranupongらによってストレス応答タンパク質のSestrin2がロイシンセンサーであると報告されたので,本稿で紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Wolfson R. L. et al., Science, 351, 43-48 (2016).2) Chantranupong L. et al., Cell Rep., 9, 1-8 (2014).3) Saxton R. et al., Science, 351, 53-58 (2016).

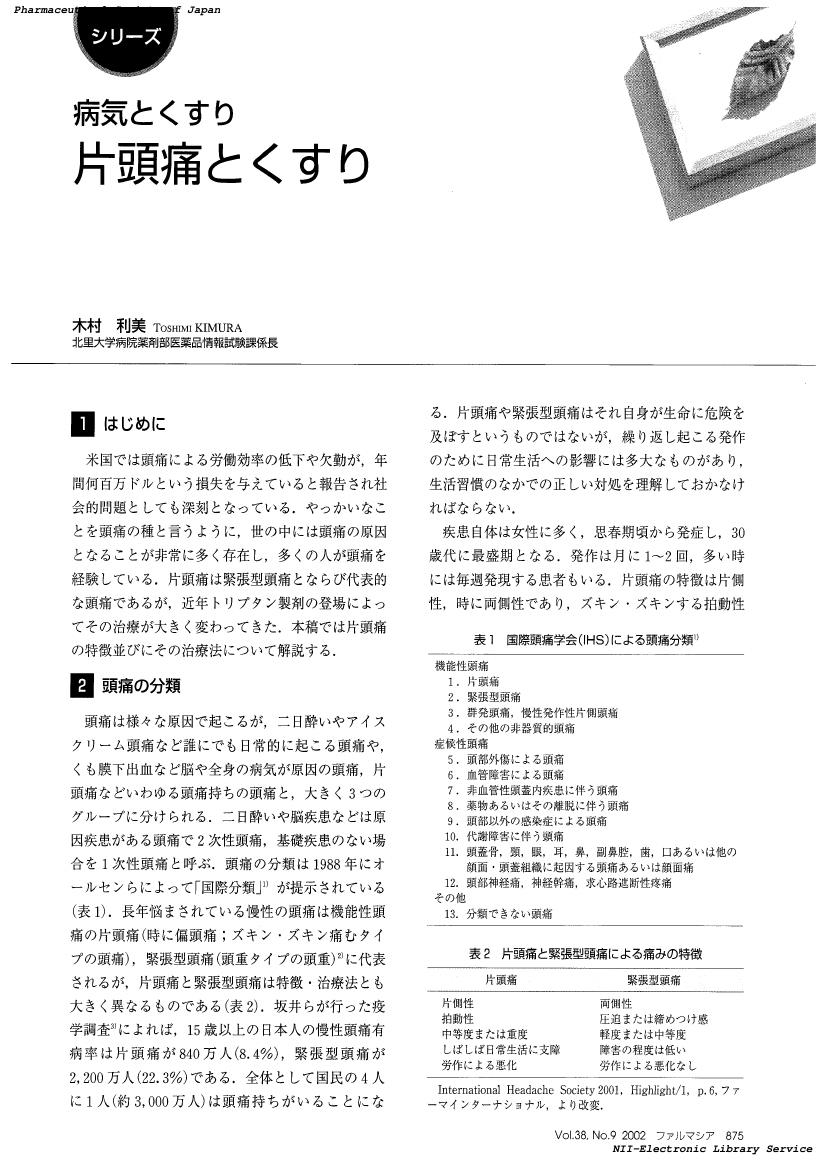

1 0 0 0 OA 片頭痛とくすり(<シリーズ>病気とくすり)

- 著者

- 木村 利美

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.9, pp.875-877, 2002-09-01 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA AMPA受容体の選択的リガンド

- 著者

- 及川 雅人

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.1123-1127, 2014 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 19

中枢神経シナプスは興奮と抑制性神経伝達の絶妙なバランス(I/Eバランス)が保たれることで恒常性が担保されており,その乱れは神経因性疼痛,うつ,てんかん,片頭痛など様々な神経症状に波及する.I/Eバランスは興奮性および抑制性のイオンチャネル型受容体に加え,多くの代謝調節型受容体の複雑な相互作用の上に成り立つが,その解明のためさまざまなメカニズムにより作用するリガンドが開発され,中には医療に用いられる化合物もある.本稿ではイオンチャネル型グルタミン酸受容体(iGluR)の1つ,α-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid(AMPA)受容体に焦点をしぼって,その構造と生物機能,リガンドの特徴と用途,開発と発展性について紹介したい.ほ乳類のiGluRは18の遺伝子にエンコードされており,それらは親和性の高いリガンドにちなみ4つのファミリー(AMPA受容体,カイニン酸受容体,その他)に分類される.興奮性シナプス後電流(excitatory postsynaptic current:EPSC)を司るAMPA受容体には4つのサブユニットタンパク質(GluA1~GluA4),また,シナプス前/シナプス後の両方に存在するカイニン酸受容体には5つのそれ(GluK1~GluK5)がある.サブユニットタンパク質はホモ,あるいはヘテロメリックに四量化してiGluRを形成する.ファミリーを超えた組み合わせで会合することはないが,以降に述べる複数の要因によりiGluRは構造的に多様で,それぞれが特有の生物機能を担っていると考えられている.大まかには,AMPA受容体は速い神経伝達を担い記憶や学習機能の中心にあるのに対し,カイニン酸受容体は中枢神経系の興奮と抑制のバランスを調節する役割を担っている.

1 0 0 0 OA 脳の老化は血液から?

- 著者

- 小西 守周

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.334, 2012-04-01 (Released:2016-12-16)

1 0 0 0 第15回 心理職として関わるサイコオンコロジー

- 著者

- 浅井 真理子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.448-449, 2018

私は大学で薬学を学び、企業の研究職を経たのち、現在は臨床心理学の教員をしている。薬学で学んだ知識や研究者としての態度は、専門としているがん医療における心理支援である「サイコオンコロジー」に集約されている。本稿では、 心理職に転向するに至った個人的な経験とサイコオンコロジーの臨床と研究について紹介する。

1 0 0 0 OA ケミカルエピジェネティクスによる未利用生合成遺伝子の活用と多様な天然物の創出

- 著者

- 浅井 禎吾 大島 吉輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.112-116, 2014 (Released:2016-04-05)

- 参考文献数

- 19

天然物探索研究,いわゆる“ものとり”の醍醐味は,ヒトの想像力をはるかに超える新規な構造や薬理活性を持つ化合物を手にするところにある.しかし,今では胸躍るような新規物質との出会いはなかなか期待できず,やっとの思いで単離したものが既知化合物であったということは,天然物研究者なら誰もが経験したであろう.最近,次世代シーケンサーの登場によってゲノム科学が目覚ましく進展した.その結果,これまで多種多様な二次代謝物が見いだされた放線菌や糸状菌にあっても,そこにはいまだに多くの生合成遺伝子が利用されないまま埋もれていることが分かってきた.未利用生合成遺伝子は新規天然物の新たな鉱脈かもしれない.ここ数年,ゲノム情報に基づく手法や転写制御を利用する手法に加え,難培養微生物ゲノムを利用するメタゲノム法など,未利用生合成遺伝子を活用して新規物質を取得する新しいスタイルの天然物研究が急速に進んだ.本稿では,我々が近年力を入れている,エピジェネティック制御による未利用生合成遺伝子の活用と,そこで得られた多様な天然物を紹介したい.

1 0 0 0 OA リバーストランスレーショナルリサーチによる創薬研究の重要性

- 著者

- 杉山 雄一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.113-115, 2016 (Released:2016-02-23)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2

薬学に基盤を置く研究者の強みとして、基礎研究領域(有機化学、生化学、分子細胞生物学、生命物理化学、薬理学、薬物動態学など)に知悉していることがあげられる。リバーストランスレーショナルリサーチ(rTR)においては、研究へのとりかかりとして“臨床上での問題点からスタート”し、“問題点のメカニズムを基礎研究により明らかに”し、最終的には、臨床上にフィードバックされることが必至となる。rTRは基礎研究に強い薬学研究であるからこそ目指すべき取り組み方である。

1 0 0 0 炎症の慢性化におけるアリール炭化水素受容体とNF-κBの役割

- 著者

- 戸次 加奈江

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.1263, 2014

アリール炭化水素受容体(AhR)は,環境汚染物質であるダイオキシン類や多環芳香族炭化水素類の受容体として働く転写因子である.AhRがリガンドと結合して活性化すると核内に移行し,そこでAhR nuclear translocator(ARNT)と結合する.このダイマーは異物応答配列(XRE)と呼ばれる特定の塩基配列に結合することにより,薬物代謝酵素CYP1A1をはじめとする様々な標的遺伝子の発現を誘導する.一方で,このようなAhRの反応経路(古典的経路)以外に,AhRの転写因子としての機能やARNTに依存しない,nongenomic pathwayと呼ばれる毒性経路の存在がMatsumuraによって示された.このAhRの反応経路では,炎症反応にかかわる様々な細胞内誘導される.このため,従来の古典的経路とは異なるnongenomic pathwayを介した新しいAhRの役割が明らかになってきた.さらに興味深いことに,培養細胞を用いた検討から,古典的経路の指標であるCYP1A1の誘導は曝露数時間後に減少してしまうのに対し,nongenomic pathwayに由来するCOX2等の誘導は72時間後でも増加しており,反応性の違いが見られている.したがって,nongenomic pathwayを介したAhRによる初期のシグナルが,持続的なシグナルに変換され,慢性的な炎症反応につながる可能性も示唆されている.<br>なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.<br>1) Matsumura F., <i>Biochem. Pharmacol</i>., 77, 608-626 (2009).<br>2) Dong B., Matsumura F., <i>Mol. Endocrinol</i>., 23, 549-558 (2009).<br>3) Vogel C. F. A. <i>et al</i>., <i>J. Biol. Chem</i>., 289, 1866-1875 (2014).<br>4) Fujisawa Y. <i>et al</i>., <i>Biol. Chem. Soc</i>., 392, 897-908 (2011).

1 0 0 0 OA 麻薬と覚せい剤の類似点・相違点

- 著者

- 田所 作太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.10, pp.1013-1017, 1988-10-01 (Released:2018-08-26)