1 0 0 0 南極で初めてA型インフルエンザウイルスを発見

- 著者

- 見坂 武彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.64, 2015

種々の動物を宿主として自然界に広く分布するA型インフルエンザウイルスは,赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の亜型によって分類される.通常,宿主動物に固有の亜型があるが,水きん類ではその全てが存在する.トリインフルエンザウイルス(AIVs)は,変異により他の動物にも感染することがあり,その際,ゲノムとして保有する8つの分節RNAの一部が異種動物ウイルスのものと交雑し,抗原性が変化する.このため,AIVsは新型インフルエンザの出現に深く関与してきた.<br>なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.<br>1) Olsen B. <i>et al</i>., <i>Science</i>, 312, 384-388 (2006).<br>2) Miller G. D. <i>et al</i>., <i>Antarct.</i> <i>Sci</i>., 20, 455-461 (2008).<br>3) Hurt A. C. <i>et al</i>., <i>mBio</i>, 5, e01098-14 (2014).<br>4) Webster R. G. <i>et al</i>., <i>Microbiol. Rev</i>., 56, 152-179 (1992).

1 0 0 0 OA 抗体医薬品の糖鎖修飾体は薬効指標のマーカーと成り得るのか

- 著者

- 永野 大輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.9, pp.925, 2017 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 3

抗体医薬品は,今日のがん化学療法においてキードラッグの1つとなっている.抗CD20抗体のリツキシマブの承認以降,全世界で50種類以上の抗体医薬品が承認されており,多くの抗体医薬品が開発されている.抗体医薬品の作用機序には,抗体依存性細胞傷害(ADCC)と補体依存性細胞傷害(CDC)がある.ADCCは抗体が標的細胞や病原体に結合することにより,natural killer(NK)細胞やマクロファージが抗体のFc部位を認識して標的細胞を傷害する作用である.CDCは,補体が活性化して標的細胞を傷害する作用である.N-結合型糖鎖は多くの抗体医薬品が有している糖鎖修飾体であり,ADCCやCDCに影響を与える.さらにFab部位に結合しているN-結合型糖鎖は,抗悪性腫瘍薬のセツキシマブにおいて,アナフィラキシーを引き起こす原因の1つとして報告されている.抗体医薬品の薬理作用と副作用防止の観点より,N-結合型糖鎖修飾体の血中濃度モニタリングは重要と考えらえる.今回,リツキシマブの血中濃度モニタリング対象として,糖鎖修飾体の経時的変化を調査した報告を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Chung C. H. et al., N. Engl. J. Med., 358, 1109-1117(2008).2) Otani Y. et al., PLoS One, 12, e0169588 (2017).3) Shields R.H. et al., J. Biol. Chem., 277, 26733-26740(2002).

1 0 0 0 OA “Suzukiase”:人工酵素による水中不斉鈴木–宮浦カップリング

- 著者

- 川戸 勇士

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.967, 2016 (Released:2016-10-01)

- 参考文献数

- 2

近年,酵素の活性部位特異的修飾によって新たな分子認識能,反応性および選択性を付与した人工酵素の創出により,実現困難な分子変換を達成する研究が盛んに展開されている.中でも,生化学反応で利用されない白金族元素(Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt)を補因子とする人工酵素が注目されている.今回,WardらはPd錯体を結合させたビオチン誘導体をホストタンパク質のストレプトアビジン(Sav)に組み込むことにより,人工酵素“Suzukiase”を創出することに成功したので,本稿にて紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Hyster T. K. et al., Angew. Chem. Int. Ed., 55, 7344-7357 (2016).2) Chatterjee A. et al., Chem. Sci., 7, 673-677 (2016).

1 0 0 0 OA 細胞レベルの性差とその病態生理学的意義

- 著者

- 黒川 洵子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.8, pp.796-800, 2017 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 8

本稿では、性差医学の観点から男女の違いに応じた薬物療法に関わるトピックを概説する。細胞レベルでも性差があることも分かってきたので、その病態生理学的役割の解明へ向けた取り組みも紹介する。

1 0 0 0 OA 芳香族カルボン酸の脱炭酸を伴うエーテル化

- 著者

- 山岡 庸介

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.64, 2013-01-01 (Released:2016-09-26)

- 著者

- 杉野 幸夫 大村 智

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.12, pp.1054-1058, 2000-12-01 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

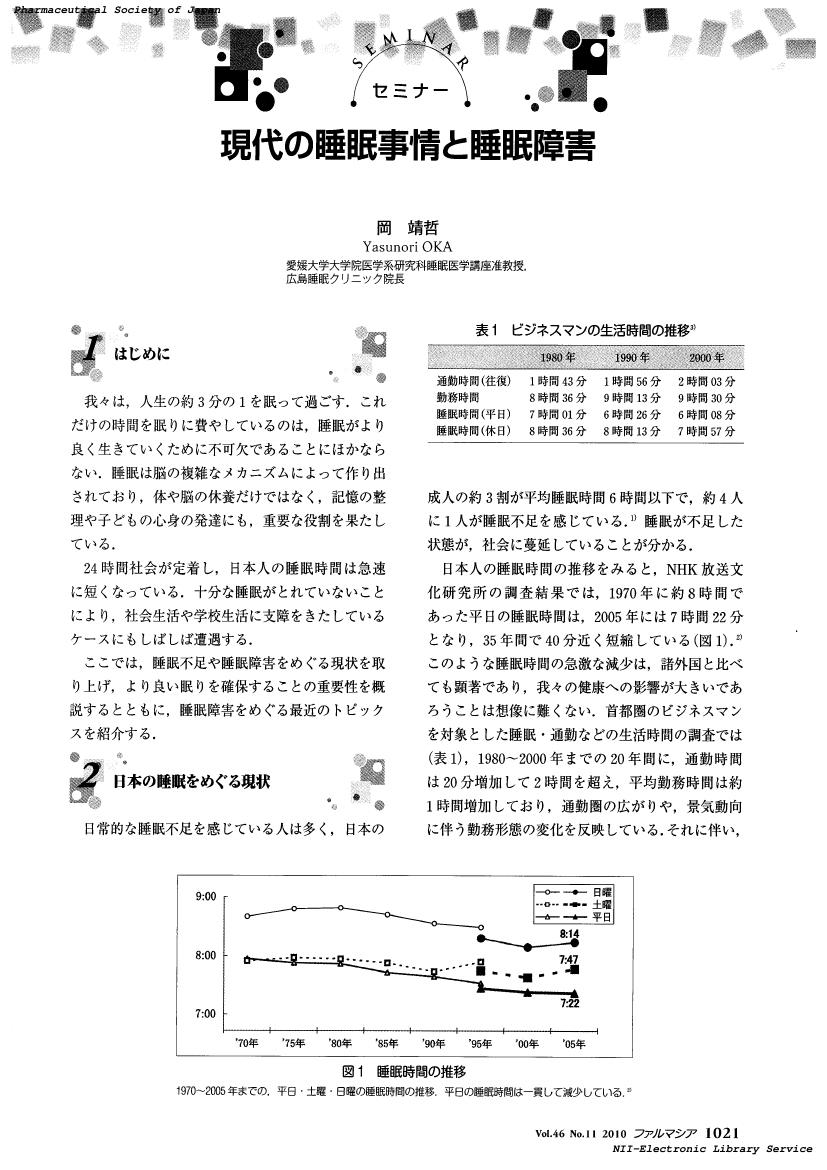

1 0 0 0 OA 現代の睡眠事情と睡眠障害(セミナー,<特集>眠りの科学)

- 著者

- 岡 靖哲

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.11, pp.1021-1025, 2010-11-01 (Released:2018-08-23)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 酸素欠乏症(スコープ)

- 著者

- 山口 裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.16-20, 1972-01-15 (Released:2018-08-26)

1 0 0 0 OA 双極性障害および統合失調症における概日リズム異常と扁桃体

- 著者

- 杉山 梓

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.12, pp.1215, 2017 (Released:2017-12-01)

- 参考文献数

- 5

不安・睡眠障害や概日リズム異常は,双極性障害(BD)や統合失調症(SZ)において共通して認められる.両疾患において,不安の増悪は症状の重症化や治療薬効果の減弱をもたらす.扁桃体は恐怖やストレス応答,不安の表出において中心的な役割を担っている脳部位であり,扁桃体におけるソマトスタチン(SST)やニューロペプチドY(NPY)の発現は不安の減弱につながる.マウス扁桃体へSSTを注入すると抗不安様作用や抗うつ様作用を示し,またSST欠乏マウスでは不安様行動の増加を示す.扁桃体におけるNPYの減少が拘束ストレス後に認められるなど,SSTとNPYが扁桃体の働きに主要な役割を示す可能性が示唆されている.本稿では,BDとSZ患者の症状増悪とSSTおよびNPYの扁桃体における発現の概日リズム変動に関するPantazopoulosらの論文を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) McDonald A. J. et al., Neuroscience, 66, 959–982(1995).2) Pantazopoulos H. et al., Biol Psychiatry, 81(6),536-547(2017).3) Johansson A. S. et al., Schizophr Res., 74(1-3),17-23(2016).4) Seifuddin F. et al., BMC Psychiatry, 13, 213(2013).5) Berretta S. et al., Biol. Psychiatry. 62, 884-893(2007).

1 0 0 0 患者に寄り添った医療をナラティヴアプローチの視点から考える

- 著者

- 金城 隆展

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.114-118, 2020

物語る医療・物語る医療従事者はそうでない医療・医療従事者よりもより有能である。なぜなら物語る医療従事者は、患者のユニークで多様性に富んだ物語を一方的に語り譲ることなく、患者と医療者の丁度中間(中庸)で共に一つの物語を紡ぐことで、患者の医療的最善を探求すると同時に患者の思いや価値観を尊重することを両立させることが可能になり、最大限の倫理である「患者の幸福」を達成する可能性がより高くなるからである

1 0 0 0 OA 第6回 薬学部から医師への転身

- 著者

- 西 真弓

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.11, pp.1068-1069, 2016 (Released:2016-11-01)

- 参考文献数

- 4

私は薬学部卒業後,大学院には進まず,薬学部時代に不完全燃焼であった経験への反省と,もう一度学問にチャレンジしてみたいという思いから,医学部に再入学した.したがって,原稿の依頼を受けた時,「薬学を糧に輝く!薬学出身者の仕事」のコラムの執筆者としてはふさわしくないと思ったのであるが,多様な生き方があることを紹介したい,また内容は余り堅苦しくないものにしたい,との趣旨を聞き,お引き受けすることにした.薬学部出身の私が医師へ転身し,さらに医学部で研究をすることになった経緯についてご紹介させていただく.

1 0 0 0 OA 第21話 “塩素の結晶”から メタンハイドレートへ

- 著者

- 荒田 洋治

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.575_1, 2015 (Released:2018-08-26)

ハンフリー・デービー(1778~1829)は,ホウ素,ナトリウム,マグネシウム,カリウム,カルシウム,バリウムを発見したことでその名を知られるイギリスの化学者である.6種類もの新元素を発見したのは,化学の歴史の中で,デービーただ1人である.

1 0 0 0 OA 第24回 樋屋奇応丸

- 著者

- 坂上 隆彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.428-429, 2016 (Released:2016-05-01)

樋屋奇応丸は主にジャコウ、ユウタン、ジンコウ、ニンジンを含む小児五疳薬であり、「夜なき、かんむし」の薬として広く知られている。最小で直径約1.3mm、金箔・銀箔コーティングが特徴の丸剤は、1622年に初代樋屋坂上忠兵衛が創業して以来約400年にわたり製造・販売が続いている。江戸時代には大人の薬として庶民に普及していたが、現在は乳幼児にも服用できる薬として親しまれている。

1 0 0 0 OA マリファナ(II) : それは脳に損傷を与えてしまうのか?(トピックス)

- 著者

- 山竹 美和

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.261, 1975-04-01 (Released:2018-08-26)

1 0 0 0 OA 塩素消毒とトリハロメタン

- 著者

- 石川 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.208-212, 1982-03-01 (Released:2018-08-26)

- 著者

- 大谷 直子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.1101_1, 2017 (Released:2017-11-01)

細胞老化した細胞からは,様々な分泌タンパク質(炎症性サイトカイン,ケモカイン,細胞外マトリクス分解酵素などのプロテアーゼ類,増殖因子など)が産生されることが明らかになり,その現象は「細胞老化随伴分泌現象(senescence-associated secretory phenotype, SASP)」と呼ばれる.SASP因子はパラクライン的に自己以外の細胞に作用し,周囲の細胞の細胞老化を誘導したり,場合によっては増殖させたり,また免疫細胞を遊走させ,老化細胞のクリアランスに働くことが知られている.オートクライン的に働き,自己の細胞老化をより強化することも示されている.重要な生理作用として,組織の損傷治癒の際に一時的にSASPが誘導されることが示された.

1 0 0 0 OA 腸管でのNHE3分子複合体の形成不全は糖尿病性下痢の原因となる

- 著者

- 川口 高徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.346, 2016 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 4

糖尿病患者では,合併症として胃腸の蠕動運動障害に伴う胃不全麻痺,下痢および便秘などの消化器症状が多く見られる.糖尿病性の下痢は約22%の患者に見られ,時に重篤かつ難治性であるため臨床的に注目度が高い.従来,糖尿病性下痢の治療には,ロペラミドやタンニン酸アルブミンなどの止痢剤が用いられてきたが奏効しないことも多く,新たな治療法の開発が望まれている.この原因として,糖尿病モデルラットを用いた解析では,回腸および結腸の腸管粘膜からの水分や電解質の吸収が低下していることが報告されているが,糖尿病性下痢と特定のイオントランスポーターやチャネルとの間の因果関係についてはいまだ明らかとなっていない.これまでに,solute carrier(SLC)トランスポーターに属するNa+/H+交換輸送体NHE3などのイオントランスポーターが消化管での電解質バランスの維持に関わっており,NHE3欠損マウスでは重篤な下痢が生じることが報告されている.近年,このようなトランスポーターが足場タンパク質の1つであるNHE regulatory factor(NHERF),IP3受容体結合タンパク質 IRBIT,アクチン結合タンパク質ezrinと分子複合体を形成することが,頂端膜上でのトランスポーターの発現制御や基質輸送において重要であることが明らかとなりつつある.本稿では,膵臓β細胞を選択的に破壊したストレプトゾトシン誘発性の1型糖尿病モデルマウスを用い,腸管上皮細胞の刷子縁膜におけるNHE3とその結合タンパク質の発現の低下,複合体形成の減少が糖尿病性下痢を引き起こすことを明らかにしたHeらの論文について紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Chang E. B. et al., J. Clin. Invest., 75, 1666-1670 (1985).2) Schultheis P. J. et al., Nat. Genet., 19, 282-285 (1998).3) Donowitz M. et al., J. Exp. Biol., 212, 1638-1646 (2009).4) He P. et al., J. Clin. Invest., 125, 3519-3531 (2015).

1 0 0 0 OA 経皮吸収促進技術

- 著者

- 藤井 まき子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.400-404, 2013-05-01 (Released:2016-09-26)

1 0 0 0 OA タンパク質間相互作用を阻害・検出する合成分子の創製

- 著者

- 大神田 淳子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.1101-1106, 2014 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 25

タンパク質間相互作用(protein-protein interactions:PPIs)を対象とした創薬が広く注目されている.従来,作用面が広く浅いPPIsに対する低分子創薬は著しく困難な問題と考えられてきた.しかし近年,PPIsの分子機構に関する理解が進み,阻害剤設計の手掛かりが見えてきた.また,PPI阻害剤の分子サイズにパラダイムシフトが起こり,PPIsは以前にも増してdruggableな標的として認識されつつある.同時に,PPIsを安定化する有機分子にも,新しい切り口の医薬品や化学生物学研究の分子ツールへの応用が期待されている.本稿では,こうした背景のもと発展したPPI創薬の動向について触れると共に,我々のPPI標的型合成分子の設計に関する研究を紹介したい.

1 0 0 0 我が国で使用可能な抗インフルエンザ薬とその薬理学的特性

- 著者

- 砂川 智子 藤田 次郎 中村 克徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.12, pp.1116-1119, 2019

2018年3月、インフルエンザ新薬「ゾフルーザ<sup>®</sup>」が発売された。最先端の薬を早く提供する目的で厚生労働省が設けた「先駆け審査指定制度」が適用され、申請から5か月での発売となった。ゾフルーザ<sup>®</sup>の導入により、抗インフルエンザ薬の販売シェアが大きく変化し、また耐性ウイルスの出現が話題となった。新薬も加え、現在、我が国で使用可能な抗インフルエンザ薬の薬理学的特性について、症例の背景因子を考慮しつつ概説した。