1 0 0 0 IR 周防地方の民具から見た犂耕伝来の2つの波

- 著者

- 河野 通明

- 出版者

- 神奈川大学

- 雑誌

- 商経論叢 (ISSN:02868342)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.15-35, 2006-09

1 0 0 0 OA 批判的評価と秩序ある議論の両立を考慮した文献評価システムの設計

- 著者

- 岩井 淳 正木 弘 吉崎 陽介

- 出版者

- 日本社会情報学会

- 雑誌

- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第23回全国大会

- 巻号頁・発行日

- pp.146-149, 2008 (Released:2010-02-10)

Recent many communication systems like SNS tend to not guarantee users' anonymity completely and the design helps to keep users interactions ordered. However, in the point of view of decision making or judgement, this aspect can be problematic in making communication rich enough as some users can refrain from making a critical comment for being afraid of provoking unfriendly reactions by others. This paper shows a design of document evaluation system that encourages users to submit critical messages to make communication more informative, and that also works for keeping interactions ordered.

1 0 0 0 OA 塗料およびプラスチックの物性

- 著者

- 島崎 昭夫

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 金属表面技術 現場パンフレット (ISSN:03685527)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.2-8, 1966-04-15 (Released:2009-10-07)

- 著者

- 木寺 元

- 出版者

- 日本評論社

- 雑誌

- 法律時報 (ISSN:03873420)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.10, pp.91-97, 2019-09

- 著者

- 木寺 元

- 出版者

- 行政管理研究センター

- 雑誌

- 季刊行政管理研究 (ISSN:0386684X)

- 巻号頁・発行日

- no.167, pp.22-35, 2019-09

- 著者

- 加納 寛子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 巻号頁・発行日

- pp.475, 2014-10-26 (Released:2017-03-30)

1 0 0 0 OA 始めてみよう!神経筋超音波

- 著者

- 高松 直子 野寺 裕之 和泉 唯信

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.176-182, 2019 (Released:2019-11-25)

- 参考文献数

- 11

Neuromuscular ultrasound is useful complementary testing in conjunction with clinical evaluation and neurophysiological testing such as nerve conduction study and electromyography. Two kinds of probe frequencies are commonly used, higher frequency (15–18MHz) for the evaluation of surface regions such as nerve locating at the wrist, on the other hand, lower frequency (11–15MHz) is suitable for deeper structures such as nerve roots and sciatic nerves. To differentiate peripheral nerves from other structures, the color–Doppler technique is useful in identifying blood vessels, and also a long stretching structure can be recognized as a peripheral nerve. For quantitative evaluation, cross–sectional area (CSA) and fascicule diameter (FD) can be measured by the coronal view. In a suspected case of carpal tunnel syndrome, the ratio to compare the CSAs between at the wrist and the elbow. Evaluation of multiple nerves at the different sites enables differential diagnosis of focal vs. diffuse localization as well as axonal vs. demyelinating pathology.For evaluation of muscles, a linear–type probe is used to check echointensity, fiber arrangement, the presence of characteristic structures intramuscularly, and involuntary movements such as fasciculations and myokymia. Muscular high echointensity may suggest inflammation and fat reposition, that are further differentiated by observing muscle fiber arrangement. Other indications of muscle ultrasound include determination of optimal sites for muscle biopsy, identification of ALS, and other muscle diseases. Muscle ultrasound can detect fasciculation, especially in bulbar muscles at least at the equivalent sensitivity as needle electromyography.

1 0 0 0 OA 土壌からの水稲・野菜へのダイオキシン類の吸収・移行

- 著者

- 佐藤 賢一 佐藤 岩夫 成田 伊都美 中村 幸二

- 出版者

- 埼玉県農林総合研究センター

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.5-16, 2007 (Released:2011-05-26)

水稲や、エダマメ、ホウレンソウ、ネギ、キャベツ、レタス、ピーマン、ニンジン、ダイコン、サトイモ、サツマイモ等野菜は、その可食部中にダイオキシン類を吸収移行し、蓄積することは少ない。農作物のダイオキシン類濃度は、吸収より付着による影響が大きく、根等の様に表面が土壌に直接触れている部位で高い。農作物からのダイオキシン類摂取を少なくするためには、作物に付着しているダイオキシン類を少なくすることが有効で、葉菜類の外葉除去、果菜類、根菜類、イモ類の皮むきで、効果的に低減する。

1 0 0 0 イネは土壌からダイオキシン類を吸収しない

1 0 0 0 土壌からの水稲・野菜へのダイオキシン類の吸収・移行

- 著者

- 佐藤 賢一 佐藤 岩夫 成田 伊都美 中村 幸二

- 出版者

- 埼玉県農林総合研究センター

- 雑誌

- 埼玉県農林総合研究センター研究報告 (ISSN:13467778)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.5-16, 2007-03

水稲や、エダマメ、ホウレンソウ、ネギ、キャベツ、レタス、ピーマン、ニンジン、ダイコン、サトイモ、サツマイモ等野菜は、その可食部中にダイオキシン類を吸収移行し、蓄積することは少ない。農作物のダイオキシン類濃度は、吸収より付着による影響が大きく、根等の様に表面が土壌に直接触れている部位で高い。農作物からのダイオキシン類摂取を少なくするためには、作物に付着しているダイオキシン類を少なくすることが有効で、葉菜類の外葉除去、果菜類、根菜類、イモ類の皮むきで、効果的に低減する。

1 0 0 0 OA 防災行政無線のディジタル方式普及促進に向けた総務省の取組みについて

- 著者

- 重野 誉敬

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.187-191, 2015-12-01 (Released:2015-12-01)

- 著者

- 中村 裕之

- 出版者

- 儀礼文化学会

- 雑誌

- 儀礼文化 (ISSN:02884666)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.91-105, 2010-03

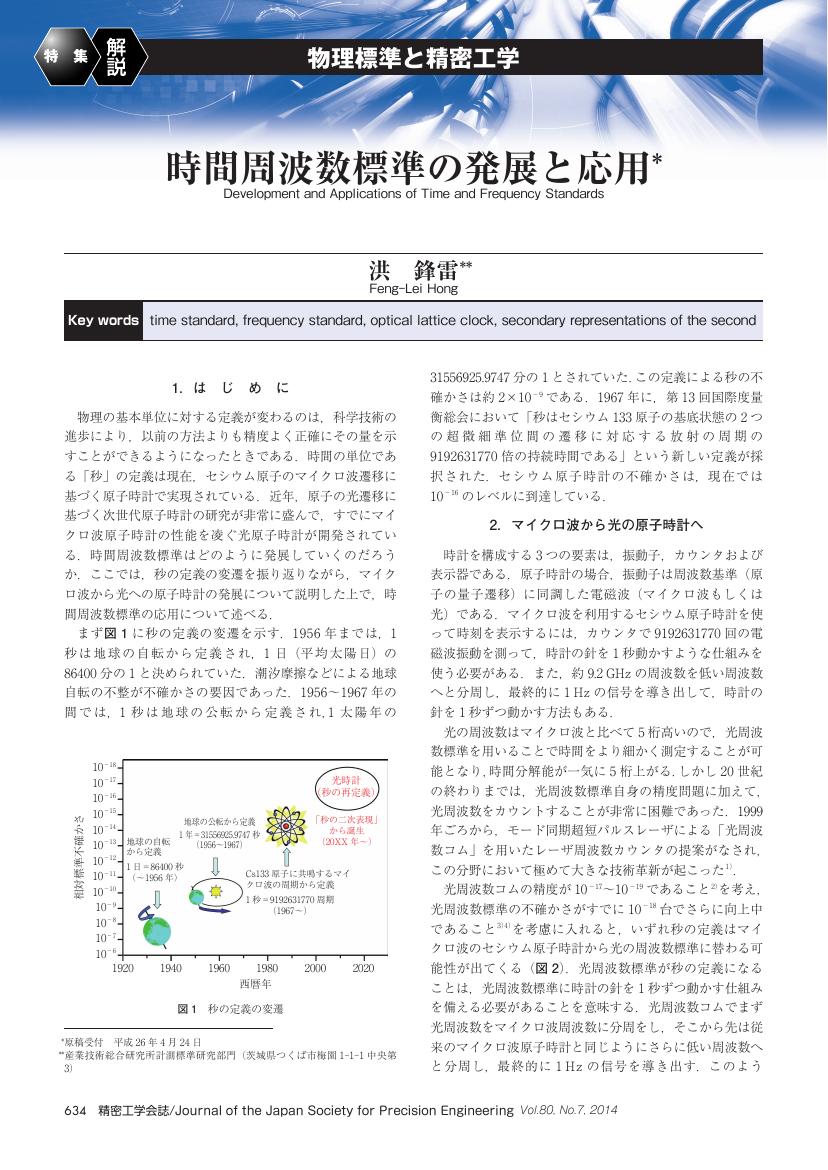

1 0 0 0 OA 時間周波数標準の発展と応用

- 著者

- 洪 鋒雷

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.7, pp.634-637, 2014-07-05 (Released:2014-07-05)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA 釣藤散が耳鳴の治療経過中に速やかな降圧効果を示した1症例

- 著者

- 西田 清一郎 佐藤 広康

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.638-642, 2011 (Released:2011-12-27)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

症例は,耳鳴りを主訴に来院した70歳の男性。釣藤散の服用後,耳鳴りは,約10ヵ月で改善しそれまでにあった頭痛も改善した。しかし,釣藤散を減量後に,それまで見当たらなかった高血圧症が,みられるようになった。再度,釣藤散を通常量に戻したところ,投与開始日から,速やかに高血圧の改善を認めた。高齢者の耳鳴りを釣藤散はよく改善する可能性がある。また,本例から,釣藤散は,高血圧の程度が軽度で,深刻な合併症がない症例であれば,患者の随伴症状の治療とともに,投与でき,その降圧作用は,即時的に表れる可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA パラタクソノミスト養成講座 : 昆虫(初級)目までの分類後同定編

- 著者

- 大原 昌宏 澤田 義弘

- 出版者

- 北海道大学総合博物館

- 雑誌

- パラタクソノミスト養成講座・ガイドブックシリーズ

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1-63, 2012-03-31

1 0 0 0 OA 市議会議事録を用いた高齢化に関する新規な社会課題の抽出

- 著者

- 塩谷 綱正 堀池 彰夫 髙梨 睦 橋本 道枝 神谷 昌男

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第17回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.27-30, 2020 (Released:2020-06-19)

自治体は、人や資金等が限られているため、解決すべき社会課題を的確かつ効率的に抽出する必要がある。社会課題の抽出手法としてデータ解析や集団討議等が存在しているが、従来の手法では地域性と客観性の両立が困難であった。そこで、本研究では、高齢化を題材に、市議会議事録を情報源にして、地域性と客観性を保ちながら新規な社会課題を抽出する手法を検討した。高齢化が進み、種々の高齢化関連施策が展開されている富山市をベンチマーク都市に選定した。富山市の過去4年の市議会議事録を目視とテキストマイニングで解析して、新規な社会課題の候補を選定した。次に、富山市と地理的及び人口条件が類似し、高齢化比率が富山市よりも低い調査対象都市を選定し、これらの都市の市議会議事録に、選定した上記社会課題が含まれているかを確認した。その結果、全ての調査対象都市で従来認識されていなかった高齢化に関する新規な社会課題を抽出できた。

1 0 0 0 OA 「陸上養殖」を題材に未来予想から新たな課題を見つける

- 著者

- 斉藤 美貴子 前岩 幸

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第17回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.21-26, 2020 (Released:2020-06-19)

企業が新規事業を立ち上げるにあたっては、社会ニーズに合致した事業であることを見極め、また、事業化するための課題を解決する必要がある。企画部門は、企業全体を俯瞰して、複数の事業部を巻き込んだ大きなビジネスモデルを策定する役割を担う。本研究では、企画部門が新たなビジネスや課題を事業部に提案すると仮定して、陸上養殖を研究題材に、情報の活用手法を模索した。Web情報から未来を予想し、発想を展開する手法を報告する。この発想法により、新たな技術確立の必要性や新ビジネスの可能性を見つけることができた。更に、論文調査、特許調査で得られた情報も加え、クロスSWOT分析し、バックキャストによる事業ストーリーを作成したので報告する。

1 0 0 0 OA 5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成によるアジサイの 青色金属錯体色素の化学構造研究

- 著者

- 尾山 公一 山田 智美 伊藤 大輔 渡邉 紀之 関口 由紀子 鈴木 昌子 近藤 忠雄 吉田 久美

- 出版者

- 天然有機化合物討論会実行委員会

- 雑誌

- 天然有機化合物討論会講演要旨集 57 (ISSN:24331856)

- 巻号頁・発行日

- pp.PosterP61, 2015 (Released:2018-10-01)

【緒言】我々は、アジサイの花色変異の現象に興味を持ち研究を行っている。一細胞分析により、アントシアニンのdelphinidin 3-O-glucoside (1)が、助色素(5-O-caffeoylquinic acid (neochlorogenic acid (2))、5-O-p-coumaroylquinic acid (3)、3-O-caffeoylquinic acid (chlorogenic acid (4))の組成比、液胞pH、及びAl3+量の違いによって多彩に赤から紫、青に発色をすることを明らかにした (Figure 1) 1-3。アジサイの青色は、pH 4の条件下、1、2または3及びAl3+を混合すると再現できることがわかった4,5。この青色色素は、水溶液中だけで安定に形成される金属錯体で、ツユクサなどに見いだされた自己組織化超分子金属錯体色素(メタロアントシアニン)とは全く異なる性質を持つ非化学量論量の分子会合錯体である。これまで、結晶化の成功例はなく、1H NMRスペクトルもブロードで複雑なため、構造は今も不明である。本研究では、5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成方法を新たに開発した。次に、合成した助色素を用いて青色色素を再構築し、解析可能なNMRスペクトルを得ることに成功した。【5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成法の開拓】従来の2と3の合成4-6では、1位のカルボン酸の保護基にメチル基を用い、アシル基のフェノールの保護基にアセチル基を使用しているために、最終ステップの脱保護反応で競争的脱アシル化反応とアシル転移が起こり、収率が著しく低かった。また、5位へのエステル化は酸クロリドを用いていた。そこで、合成経路を見直し、1位のカルボン酸の保護基としてPMB基を持つキナ酸誘導体5を新たに分子設計して、Scheme 1に示すように(–)-キナ酸 (4) から5段階79%で合成した。5の5位アキシアルヒドロキシ基へのアシル化反応は、遊離カルボン酸にTsClとN-メチルイミダゾール (NMI)を加えてアシルアンモニウム中間体を生成させて、そこへアルコールを反応させる田辺法7を検討した。i-Pr2NEtの添加によりアルコールとカルボン酸の求核性が上がり収率が向上した(Scheme 2)。また、アンモニウム中間体の生成と同時にアルコール5が本中間体をトラップすることを目指してNMIを最後に加えた。その結果、収率はさらに向上した(Scheme 2)。この改良法を用いてp-クマル酸やコーヒー酸などの種々の遊離カルボン酸のエステル化反応を行い、72–94%の高収率で6-12を得た (Scheme 3)。得られたアシル体6-11の脱保護反応を検討した(Table 1)。芳香環部分に酸素原子のない6-9では、いずれも高収率(79-87%)で目的のアシル化キナ酸を得た。しかし、フェノール性ヒドロキシ基をMOM保護した10と11では、収率は40%以下と低かった。種々検討した結果、BCl3/C6HMe5を作用させると高収率(69,73%)で脱保護体が得られた 8。これらにより、市販のキナ酸(4)から7段階、通算収率45–60%で種々の5-O-アシル化キナ酸類の合成を達成した9,10。【アジサイ青色金属錯体色素の化学構造】合成した助色素類を用いて、アジサイ萼片の青色再現実験と得られた溶液の可視吸収スペクトル、円二色性、およびNMR分析を行った。これまでの知見により1-5、(View PDFfor the rest of the abstract.)

- 著者

- Akira SATO Goro ARAGANE Satoshi OGATA Kei YAMADA Shiro YOSHIMATSU

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan (ISSN:00211583)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.11, pp.949-954, 1986 (Released:2006-09-08)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

The oxidation rates of the elements in molten pig iron weighing 1kg contained in a graphite or an alumina crucible were measured by adding Fe2O3, CaO, Na2CO3, BaO, BaCO3, and Li2CO3 onto the bath. The dissolution rate of B2O3 in slag in distilled water or HCl solution was estimated by adding 10g of slag into water or a solution of 300cm3, stirring for 30min, and filtering.Boron in pig iron was effectively oxidized and trapped in the slag by the addition of Fe2O3 containing high basic fluxes under a higher oxidation atmosphere at low temperatures. Recovery of B2O3 can effectively be made by the dissolution of slag in distilled water at 100°C and more efficiently in HCl solution above 0.25N at 50°C. The dissolution of B2O3 in water was interfered by MnO, FeO, and SiO2.