1 0 0 0 ストレスチェック後の援助要請行動に影響を及ぼす要因の検討

1 0 0 0 援助要請研究の新たな方向性

- 著者

- 池田 大樹 久保 智英 井澤 修平 中村 菜々子 吉川 徹 赤松 利恵

- 出版者

- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

- 雑誌

- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)

- 巻号頁・発行日

- pp.JOSH-2023-0006-CHO, (Released:2023-07-19)

- 参考文献数

- 28

勤務間インターバルとは,勤務終了後から翌始業までの休息時間のことを言う.本研究は,勤務間インターバルと睡眠時間の組み合わせと職業性ストレスおよび病気欠勤の関連を検討した.本横断調査は,WEB形式で2022年2月に実施した.日勤労働者13,306名に対して勤務間インターバル,睡眠時間,職業性の高ストレス(職業性ストレス簡易調査票),病気欠勤について尋ねた.参加者を勤務間インターバルと睡眠時間に基づき14群に分類し,これを独立変数,高ストレス判定と病気欠勤を従属変数としたロジスティック回帰分析を実施した.その結果,短いインターバル(<11時間)と通常睡眠(≥6時間)や十分なインターバル(15時間)と短時間睡眠(<6時間)の組み合わせで,基準(十分なインターバルと通常睡眠)と比べてオッズ比が有意に高かった.これは,勤務間インターバルと睡眠時間を十分に確保することが職業性ストレスの低減に重要であり,勤務間インターバル制度によりインターバルが十分に確保されても,睡眠時間が短いと健康リスクが生じる可能性を示している.病気欠勤について,短いインターバルと短時間睡眠の組み合わせでオッズ比が有意に低かった.この原因として,勤務間インターバルが短い(長時間働かなければならない)人々は,忙しいために病気欠勤が必要な状況になっても休みを取れずあるいは取らず,結果的にオッズ比が低くなった可能性が考えられる.

1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除直後の外出自粛・対人接触回避行動の心理的予測因

- 著者

- 伊藤 拓 樋口 匡貴 荒井 弘和 中村 菜々子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.94.21054, (Released:2023-03-10)

- 参考文献数

- 22

Cross-sectional research has indicated that the psychological variables of the protective motive theory and normative focus theory are related to avoidance behaviors around going out or contacting others during the COVID-19 pandemic. However, there has been no longitudinal research investigating whether these psychological variables predict similar behaviors. The aim of this longitudinal study was to examine whether these psychological variables predicted such behaviors immediately after the termination of the COVID-19 pandemic state of emergency. A total of 781 participants completed a web-based survey immediately before and after the termination of the state of emergency in Tokyo. A cross-lagged effects model was used to analyze psychological predictors. The results indicated that the perceived self-efficacy of avoidance behaviors (β = .099), injunctive norms (β = .135), and descriptive norms (β = -.061) immediately before the state of emergency termination predicted avoidance behaviors around going out or contacting others immediately after the termination. These results suggested causal relationships between perceived self-efficacy, descriptive norms, and injunctive norms and avoidance behaviors around going out or contacting others.

- 著者

- 樋口 匡貴 荒井 弘和 伊藤 拓 中村 菜々子 甲斐 裕子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.9, pp.597-607, 2021-09-15 (Released:2021-09-07)

- 参考文献数

- 21

目的 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2020年前半に世界規模に広がった。日本においても同年4月7日に緊急事態宣言が発出され,国民生活に大きな影響を与えた。本研究では,COVID-19の感染予防および感染拡大予防行動として個人が行う外出・対人接触の回避行動および手洗い行動を取り上げ,東京都在住者を対象に緊急事態宣言中のこれらの行動の関連要因について検討した。方法 2020年4月26~29日に,東京都在住の20~69歳の男女を対象としたインターネット調査を行った。検討の枠組みとして,リスク低減行動を説明する防護動機理論と,他者による行動が自身の行動実施へ与える影響を説明する規範焦点理論を組み合わせて用いた。最近1週間での外出・対人接触の回避行動および手洗い行動の頻度,COVID-19へのリスク認知に加え,各行動の評価として,どの程度効果があるのか(反応効果性認知),どの程度実行できるのか(実行可能性認知),必要なコスト(反応コスト),どの程度すべきかの認識(命令的規範),他者がどの程度実行しているかの認識(記述的規範)について測定した。各行動を目的変数とする階層的回帰分析を行った。結果 分析対象は1,034人(男性520人,女性514人,平均年齢44.82歳,標準偏差14.00歳)であった。外出・対人接触回避行動については,命令的規範が高いほど行動をとる傾向にある(標準化偏回帰係数(β)=0.343, P<0.001)一方で,記述的規範が高いほど行動をとらない傾向にある(β=−0.074, P=0.010)ことが示された。さらにリスク認知・反応効果性認知・実行可能性認知の交互作用が有意であり(β=0.129, P<0.001),反応効果性認知および実行可能性認知のいずれかが低い場合にのみリスク認知と外出・対人接触回避行動に正の関連が見られた。また手洗い行動については,命令的規範(β=0.256, P<0.001)および実行可能性認知(β=0.132, P<0.001)が高いほど行動をとる傾向にあり,一方で反応コスト(β=−0.193, P<0.001)が高いほど行動をとらない傾向にあることが示された。結論 防護動機理論および規範焦点理論の変数がCOVID-19の予防行動と関連していた。予防行動の関連要因を検討する上で,これらの理論の適用が有用であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 東京2020大会の開催延期決定直後における大会開催に対する東京都民の認知

- 著者

- 荒井 弘和 樋口 匡貴 伊藤 拓 中村 菜々子

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.3_261-3_266, 2021 (Released:2021-07-24)

- 参考文献数

- 3

This study examines the perceptions of citizens living in Tokyo, which is hosting the 2020 Olympic and Paralympic Games, in the immediate aftermath of the decision to postpone the event. The study is a cross-sectional online survey involving 2,011 respondents (975 males, 1,026 females, 1 other, and 9 non-respondents; mean age ± SD = 44.19 ± 14.08 years; 1 missing). The respondents were asked to choose from the following six options with regard to the postponement of the Tokyo 2020 Games: (1) the Games should be held as planned and on the same schedule (implementation group), (2) the Games should be held as planned but with no spectators and with measures to prevent infection (no-spectator implementation group), (3) the Games should be held as planned and postponed (postponement group), (4) the Games should be postponed, with no spectators and with measures to prevent infection (no-spectator postponement group), (5) should be cancelled (cancel group), and (6) other. The study examined residents' perceptions of the Tokyo 2020 Games following the decision to postpone the event, and made the following conclusions: (1) more than 40% of respondents believed that the Games should be cancelled, (2) perceptions may differ slightly by gender and age, and (3) many respondents believed that the Games should be held without spectators, with other arrangements. The findings can be used as a basis for building

<p><b>目的</b> 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2020年前半に世界規模に広がった。日本においても同年4月7日に緊急事態宣言が発出され,国民生活に大きな影響を与えた。本研究では,COVID-19の感染予防および感染拡大予防行動として個人が行う外出・対人接触の回避行動および手洗い行動を取り上げ,東京都在住者を対象に緊急事態宣言中のこれらの行動の関連要因について検討した。</p><p><b>方法</b> 2020年4月26~29日に,東京都在住の20~69歳の男女を対象としたインターネット調査を行った。検討の枠組みとして,リスク低減行動を説明する防護動機理論と,他者による行動が自身の行動実施へ与える影響を説明する規範焦点理論を組み合わせて用いた。最近1週間での外出・対人接触の回避行動および手洗い行動の頻度,COVID-19へのリスク認知に加え,各行動の評価として,どの程度効果があるのか(反応効果性認知),どの程度実行できるのか(実行可能性認知),必要なコスト(反応コスト),どの程度すべきかの認識(命令的規範),他者がどの程度実行しているかの認識(記述的規範)について測定した。各行動を目的変数とする階層的回帰分析を行った。</p><p><b>結果</b> 分析対象は1,034人(男性520人,女性514人,平均年齢44.82歳,標準偏差14.00歳)であった。外出・対人接触回避行動については,命令的規範が高いほど行動をとる傾向にある(標準化偏回帰係数(β)=0.343, <i>P</i><0.001)一方で,記述的規範が高いほど行動をとらない傾向にある(β=−0.074, <i>P</i>=0.010)ことが示された。さらにリスク認知・反応効果性認知・実行可能性認知の交互作用が有意であり(β=0.129, <i>P</i><0.001),反応効果性認知および実行可能性認知のいずれかが低い場合にのみリスク認知と外出・対人接触回避行動に正の関連が見られた。また手洗い行動については,命令的規範(β=0.256, <i>P</i><0.001)および実行可能性認知(β=0.132, <i>P</i><0.001)が高いほど行動をとる傾向にあり,一方で反応コスト(β=−0.193, <i>P</i><0.001)が高いほど行動をとらない傾向にあることが示された。</p><p><b>結論</b> 防護動機理論および規範焦点理論の変数がCOVID-19の予防行動と関連していた。予防行動の関連要因を検討する上で,これらの理論の適用が有用であることが示唆された。</p>

1 0 0 0 IR 大学教養授業での心理教育実践--ストレス,うつ病,援助要請スキルの知識増進に焦点をあてて

- 著者

- 中村 菜々子

- 出版者

- 兵庫教育大学学校教育研究センター

- 雑誌

- 学校教育学研究 (ISSN:0915387X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.47-53, 2010

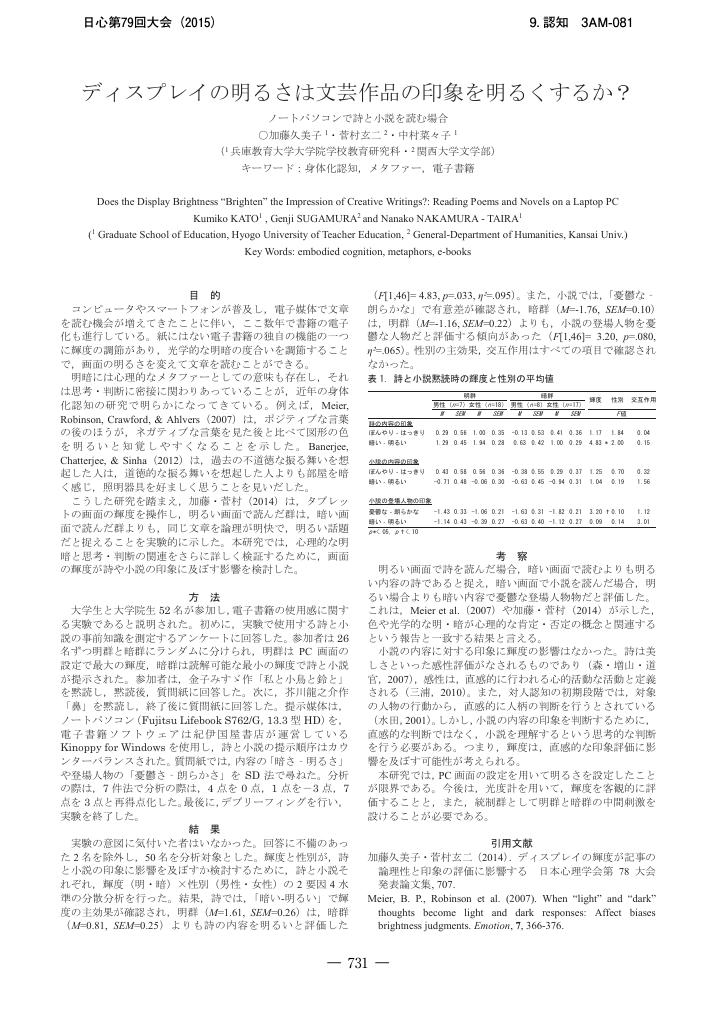

1 0 0 0 OA ディスプレイの明るさは文芸作品の印象を明るくするか?ノートパソコンで詩と小説を読む場合

- 著者

- 加藤 久美子 菅村 玄二 中村 菜々子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3AM-081, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)

- 著者

- 矢島 有花子 池田 浩之 中村 菜々子

- 出版者

- 兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター

- 雑誌

- 発達心理臨床研究 = The Journal of human development and clinical psychology (ISSN:13460471)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.37-44, 2018

1 0 0 0 OA 新任教師のリアリティ・ショック要因尺度の作成

- 著者

- 松永 美希 中村 菜々子 三浦 正江 原田 ゆきの

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.88.15223, (Released:2017-05-10)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 4

“Reality shock” is defined as the discrepancy between an individual’s expectations established prior to joining to an organization and their perceptions after becoming a member of the organization. The purpose of this study was to develop a scale to measure factors leading to reality shock in first-year teachers, and to confirm its reliability and validity. A scale was developed based on factors leading to realty shock, and a survey was conducted on 219 first-year teachers (90 men, 129 women, mean age 25.18 years). Structure analysis based on factor analysis revealed that this scale consisted of four factors; “inter-personal relations in the workplace”, “lack of experience”, “relationship with students or parents”, and “pressure at work”. Given that high scores of the scale were associated with negative changes in perceptions of work, we showed that the scale was concurrently valid. Multiple regression analysis showed that realty shock significantly influenced stress responses, and that it had particular positive effects on anxiety and depression. Future studies will need to elucidate factors that buffer the effects of reality shock, and develop interventions to prevent worsening mental health in first-year teachers.

- 著者

- 中村 菜々子 萩原 豪人 吉永 真理

- 出版者

- 日本コミュニティ心理学会

- 雑誌

- コミュニティ心理学研究 (ISSN:13428691)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.158-175, 2016-02

- 著者

- 中村 菜々子 久田 満

- 出版者

- 日本コミュニティ心理学会

- 雑誌

- コミュニティ心理学研究 (ISSN:13428691)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.130-134, 2016-02

1 0 0 0 OA 労働者のストレスに対するセルフケア実施を阻害・促進する認知的要因に関する研究

日本人労働者4609名を対象とした横断的調査,3235名を対象とした縦断的調査,400名を対象とした実験を実施して,ストレスの過小評価という認知的変数が精神的健康やメンタルヘルス知識,メンタルヘルス情報の評価に与える影響を検討した。研究の結果,(1)ストレスの過小評価の傾向は,女性より男性でより強かった,(2)過小評価傾向の強い男性は,メンタルヘルスリテラシーが低かった,(3)過小評価傾向は,1年後のメンタルヘルス不調を有意に予測した,(4)過小評価傾向とメンタルヘルス情報の評価との関連は明確ではなかった。労働者のストレス対策では認知的変数も考慮する必要性が示唆された。

- 著者

- 樋口 匡貴 中村 菜々子

- 出版者

- 日本エイズ学会

- 雑誌

- 日本エイズ学会誌 = The journal of AIDS research (ISSN:13449478)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.110-118, 2010-05-20

- 著者

- 樋口 匡貴 中村 菜々子

- 出版者

- The Japanese Psychological Association

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.3, pp.234-239, 2010

This research focused on (a) embarrassment at the time of condom purchase or use, and (b) stages of change (Prochaska & DiClemente, 1983) as psychological factors related to the use of condoms. A written questionnaire was completed by 376 university students. For condom purchases, ANOVAs revealed that scores for "intent of behavior" increased as participants moved from the "precontemplation" stage to the "action" stage. The scores for embarrassment, and many factors of embarrassment, were lower in the "action" stage than in the other stages. However, the patterns of condom use scores were unclear. These results indicate that with regard to condom purchases, persons who are in the "preparation" or earlier stages (i.e., persons who are not purchasing condoms) are particularly susceptible to embarrassment.

1 0 0 0 IR コンドーム購入および使用における公式的規範意識と非公式的規範意識

- 著者

- 樋口 匡貴 中村 菜々子

- 出版者

- 広島大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 広島大学大学院教育学研究科紀要 第三部 教育人間科学関連領域 (ISSN:13465562)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.145-149, 2009

Properly using condoms is one of the most effective types of protection against HIV. To clarify the contents of normative beliefs regarding purchasing and using condoms, 390 undergraduate student volunteers were surveyed. The exploratory and confirmatory factor analyses revealed that both males and females held two types of normative beliefs, namely formal normative beliefs and informal normative beliefs, regarding purchasing and using condoms. Formal normative beliefs were concerned with the necessity of condoms on the one hand, while informal normative beliefs were concerned with private norms within reference groups on the other. Moreover, a t-test revealed a significant gender difference in formal normative beliefs regarding purchasing condoms, with females regarding purchasing condoms as less necessary than males did. These results were discussed from the view of HIV prevention education.

1 0 0 0 OA 末期腎不全患者の治療法選択・開始時の心理学的プロセスと情報提供ツールの開発

- 著者

- 大東 万紗子 前川 あさ美 中村 菜々子

- 出版者

- 兵庫教育大学発達心理臨床研究センター

- 雑誌

- 発達心理臨床研究 (ISSN:13460471)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.49-63, 2009