4 0 0 0 OA 野生化ヌートリア(Myocastor coypus)による農業被害 ―愛知県を中心に―

- 著者

- 曽根 啓子 子安 和弘 小林 秀司 田中 愼 織田 銑一

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.151-159, 2006 (Released:2007-02-01)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2

日本で野生化し,農業害獣として問題となっているヌートリアMyocastor coypusによる農業被害の実態を把握することを目的として,農業被害多発地域の一つである愛知県において,被害の発生状況,とくに被害作物の種類とその発生時期,ならびに被害が発生しやすい時間帯と場所についての聞き取り調査を行った.また,穿坑被害を含む農業被害以外の被害の有無についても併せて調査した.ヌートリアによる農業被害の対象となっていたのは稲(水稲)および23品目の野菜であった.稲の被害(食害および倒害)は,被害経験のある34市町村のうちほぼ総て(32市町村/94.1%)の市町村で認められ,最も加害されやすい作物であると考えられた.とくに,育苗期(5-6月)から生育期(7-9月)にかけて被害が発生しやすいことが示唆された.一方,野菜の被害(食害および糞尿の被害)は収穫期にあたる夏期(6-9月)もしくは冬期(12-2月)に集中して認められた.夏期には瓜類(16市町村/47.1%),芋類(11市町村/32.4%),根菜類(8市町村/23.5%),葉菜類(3市町村/8.8%),豆類(3市町村/8.8%)など,冬期には葉菜類(17市町村/50.0%)ならびに根菜類(10市町村/29.4%)でそれぞれ被害が認められた.個別訪問した農家(18件)への聞き取りおよび現地確認の結果,主たる被害の発生時間帯は,日没後から翌朝の日の出前までの間であると推察された.農業被害が多く発生していた場所は,河川や農業用水路に隣接する農地であり,とくに護岸されていないヌートリアの生息に適した場所では被害が顕著であった.また,農業被害の他にも,生活環境被害(人家の庭先への侵入)および漁業被害(魚網の破壊)が1例ずつ認められたが,農業被害とは異なり,偶発的なものと推察された.今後は,被害量の推定を目指した基礎データの蓄積,ならびに捕殺以外の防除法の開発が重要な課題であると考えられた.

- 著者

- 本川 雅治 原田 正史 鄭 錫奇 林 良恭 子安 和弘

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ : 日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- no.5, 1998-08-20

2 0 0 0 シベリア動物学博物館における千島列島およびサハリン島の哺乳類標本

- 著者

- Zholnerovskaya Elena I. 子安 和弘 織田 銑一

- 出版者

- 成長談話会

- 雑誌

- 成長 (ISSN:02877775)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.125-129, 1996-12

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 沢田 勇 原田 正史 織田 銑一 子安 和弘

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- 動物分類学会誌 (ISSN:02870223)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.26-28, 1992-06-25

1991年7月28日,中国吉林省長嶺県にある長嶺種馬場内で捕獲された1頭のニオイモグラScaptochirus moschatusの消化管を剖検した結果,1隻の成熟虫体が寄生していた.同定の結果,日本のヒメヒミズ及びヒミズに寄生していたヒメヒミズ膜様条虫Hymenolepis dimecodontis SAWADA et HARADA.1990であることが判明した.条虫の終宿主特異性の観点からして,中国吉林省に生息するニオイモグラと日本のヒメヒミズやヒミズとは地理的分布上関連性があるように考えられる.

- 著者

- 曽根 啓子 子安 和弘 小林 秀司 田中 愼 織田 銑一

- 出版者

- The Mammal Society of Japan

- 雑誌

- 哺乳類科学 = Mammalian Science (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.151-159, 2006-12-30

日本で野生化し,農業害獣として問題となっているヌートリア<i>Myocastor coypus</i>による農業被害の実態を把握することを目的として,農業被害多発地域の一つである愛知県において,被害の発生状況,とくに被害作物の種類とその発生時期,ならびに被害が発生しやすい時間帯と場所についての聞き取り調査を行った.また,穿坑被害を含む農業被害以外の被害の有無についても併せて調査した.ヌートリアによる農業被害の対象となっていたのは稲(水稲)および23品目の野菜であった.稲の被害(食害および倒害)は,被害経験のある34市町村のうちほぼ総て(32市町村/94.1%)の市町村で認められ,最も加害されやすい作物であると考えられた.とくに,育苗期(5-6月)から生育期(7-9月)にかけて被害が発生しやすいことが示唆された.一方,野菜の被害(食害および糞尿の被害)は収穫期にあたる夏期(6-9月)もしくは冬期(12-2月)に集中して認められた.夏期には瓜類(16市町村/47.1%),芋類(11市町村/32.4%),根菜類(8市町村/23.5%),葉菜類(3市町村/8.8%),豆類(3市町村/8.8%)など,冬期には葉菜類(17市町村/50.0%)ならびに根菜類(10市町村/29.4%)でそれぞれ被害が認められた.個別訪問した農家(18件)への聞き取りおよび現地確認の結果,主たる被害の発生時間帯は,日没後から翌朝の日の出前までの間であると推察された.農業被害が多く発生していた場所は,河川や農業用水路に隣接する農地であり,とくに護岸されていないヌートリアの生息に適した場所では被害が顕著であった.また,農業被害の他にも,生活環境被害(人家の庭先への侵入)および漁業被害(魚網の破壊)が1例ずつ認められたが,農業被害とは異なり,偶発的なものと推察された.今後は,被害量の推定を目指した基礎データの蓄積,ならびに捕殺以外の防除法の開発が重要な課題であると考えられた.

2 0 0 0 鯨蹄類(げいているい)の生物学

- 著者

- 栗原 望 曽根 啓子 子安 和弘

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.29, 2013

鯨蹄類(CETUNGULATA)は現生哺乳類の鯨偶蹄類と奇蹄類を含む単系統群である.本シンポジウムの開催により,鯨蹄類研究のさらなる発展を期待している. 演題1 キリン科における首の運動メカニズムの解明: 郡司芽久(東京大学大学院農学生命科学研究科)・遠藤秀紀(東京大学総合研究博物館) ほぼ全ての哺乳類は 7個の頸椎をもち,首が非常に長いキリンもその例外ではない.しかしキリンでは,第一胸椎が頸椎的な形態を示すことが知られている.本研究では,キリンとオカピの首の筋構造を比較し,キリン科の首の運動メカニズムの解明を試みた.調査の結果,首の根元を動かす筋の付着位置が,キリンとオカピで異なることがわかった.筋の付着位置の違いから,第一胸椎の特異的な形態の機能的意義について議論する.演題2 カズハゴンドウ(Peponocephala electra)に見られる歯の脱落 栗原 望(国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ) ハクジラ類の歯は一生歯性であり,生活史の中で必然的に脱落することはない.しかし,カズハゴンドウでは,複数の歯を失った個体が非常に多く見受けられる.歯の脱落傾向や歯の形状を調べたところ,歯の脱落が歯周病などの外的要因により引き起こされたのではなく,内的要因により引き起こされたことが示唆された.本種で見られる歯の脱落が示す系統学的意義について議論したい.演題3 偶蹄類ウシ科の歯数変異と歯冠サイズの変動性 夏目(高野)明香(NPO法人犬山里山学研究所,犬山市立犬山中学校) 哺乳類全般の歯の系統発生的退化現象から歯式進化の様々な仮説が提唱されてきているが,これらの仮説は分類群ごとの傾向を反映していない.そこで偶蹄類ウシ科カモシカ類の歯数変異と歯冠サイズの変動性を調べたところ,P 2は変異性が高い不安定な特徴や,計測学的解析から他臼歯とは異なる特徴的な形質を保有することが明らかとなった.この事から,カモシカ類において,下顎小臼歯数 2が将来の歯式として定着する可能性があると考えられる.演題4 愛知学院大学歯科資料展示室とカモシカ標本コレクション 曽根啓子(愛知学院大学歯学部歯科資料展示室) 展示室には1,300頭以上のカモシカの頭骨標本が保管されている.これらの標本は 1989年度から2011年度にかけて愛知県内で捕獲されたものであり,2001年から標本登録されている.この標本コレクションは展示室の収集物でも,研究上重要な位置を占めるものであり,カモシカの形態学・遺伝学的研究に活用されている.本発表では,カモシカの収集・保管活動を紹介するとともに,頭蓋と歯に認められた形態異常および口腔疾患 (歯周病 )について報告する.演題5 鯨蹄類における乳歯列の進化 子安和弘(愛知学院大学歯学部解剖学講座)「三結節説」と「トリボスフェニック型臼歯概念」の陰で忘れさられた「小臼歯・大臼歯相似説」に再度光をあてて,歯の形態学における乳歯と乳歯式の重要性を指摘する.最古の「真獣類」とされるジュラマイアの歯式,I5,C1,P5,M3/I4,C1,P5,M3=54から現生鯨蹄類の歯列進化過程における乳歯列の進化と咬頭配置の相同性について概観する.

- 著者

- 浅川 満彦 子安 和弘 原田 正史 クリシュナ シュレスタ C. 目加田 和之 織田 銑一

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- Japanese journal of zoo and wildlife medicine (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.81-85, 1997-09

- 被引用文献数

- 1

野生のネズミ科動物の内部寄生虫については, 比較的多くの報告があるが, ヒマラヤ地方に生息するヒマラヤアカネズミApodemus gurkhaおよびシッキムハタネズミMicrotus sikimensisを宿主とする寄生虫の報告は皆無である。そこで, 1994年11月および1996年3月, ネパール・ヒマラヤ地方Myagdi districtにおいて採集されたヒマラヤアカネズミ14個体およびシッキムマツネズミ9個体について内部寄生蠕虫類の検査をした。その結果, ヒマラヤアカネズミからはHeligmosomoides neopolygyrus, Heligmonoides sp., Syphacia agraria, Heterakis spumosa, Rictularia cristataおよびCatenotaenia sp.が, また, シッキムハタネズミからはCarolinensis minutus, Syphacia montana, Aonchotheca murissylvatici, Trichuris sp., Anoplocephalidae gen.sp.およびTaeniidae gen.sp.(嚢尾虫)が検出された。今回検出された寄生虫のうち, Heligmonoides sp.についてはヒマラヤアカネズミに宿主特異的な新種である可能性が高いが, 他の種はユーラシア大陸の他地域に産するアカネズミ属あるいはハタネズミ属の寄生虫と共通であることが判明した。

- 著者

- 浅川 満彦 織田 銑一 原田 正史 成田 裕一 子安 和弘 チェチューリン A. I. ドブロトボルスキー A. K. パノフ V. V. ボロデイン P. M. フェドロフ K. P.

- 出版者

- 日本生物地理学会

- 雑誌

- 日本生物地理學會會報 = Bulletin of the Bio-geographical Society of Japan (ISSN:00678716)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.11-14, 1995-11-20

- 被引用文献数

- 1

As a part of the Science Exchange Program between Nagoya University and Russian Academy of Sciences, heligmosomid nematodes of the small mammals captured in the adjacent area of Akademgorodok City, West Siberia, Russia was investigated in summer, 1994. The host materilas of the survey were 27 individuals of the Soricidae and 60 individuals of the Muridae, and its specific names were shown below; Sorex araneus, S. caecutiens, S. isodon, S. minutus, S. tundrensis, Apodemus agrarius, A. peninsulae, Clethrionomys glareolus, C. rufocanus, C. rutilus, Microtus agrestis, M. arvalis, M. gregalis and M. oeconomus. Among them, Longistriata depressa was obtained from S. araneus, S. isodon, S. minutus and S. tundrensis, and Heligmosomoides neopolygyrus was obtained from A. agrarius and A. peninsulae, respectively. However, there was no heligmosomid obtained from the genera Clethrionomys or Microtus. This is the first host record of L. depressa from S. isodon and S. tundrensis, and the locality record of H. neopolygyrus from West Siberia.

1 0 0 0 OA 淡路島南部の哺乳類

- 著者

- 宮尾 嶽雄 花村 肇 植松 康 酒井 英一 高田 靖司 子安 和弘

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.128-140, 1983-03-25 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 34

1982年1月23~26日に, 淡路島南部, 諭鶴羽山地北西山麓部の哺乳動物の調査を行なった。翼手類については, 調査できなかった。1) .生息が認められた哺乳類は, 次の6目16種である。食虫目: ジネズミ, ヒミズ, コウベモグラ。霊長目: ニホンザル。兎目: ノウサギ。齧歯目: ニホンリス, アカネズミ, ヒメネズミ, カヤネズミ, ハツカネズミ。食肉目: タヌキ, テン, イタチ (チョウセンイタチ, ホンドイタチ) 。偶蹄目: イノシシ, シカ。2) .ムササビ, スミスネズミ, アナグマなどを欠いている点に, 島のファウナの特徴を示している。キツネも絶滅している。3) .ヒミズは, 腹部を中心に体毛の白化傾向が著しく, また, ヒミズの尾部にカンサイツツガムシの多数寄生例がみられ, 寄生率も高かった。4) .アカネズミの耳介にネズミスナノミ (Tunga caecigena) の寄生がみられた。淡路島に本種が分布していること, ならびにアカネズミが宿主になっていることは, 新しい知見であろう。

1 0 0 0 足跡図鑑 : フィールドガイド

- 著者

- 子安和弘著 生川典子イラストレーション

- 出版者

- 日経サイエンス

- 巻号頁・発行日

- 1993

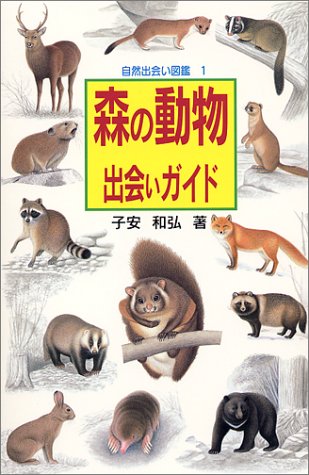

1 0 0 0 森の動物出会いガイド

- 著者

- 子安和弘著

- 出版者

- ネイチャーネットワーク

- 巻号頁・発行日

- 2000

1 0 0 0 淡路島南部の哺乳類

- 著者

- 宮尾 嶽雄 花村 肇 植松 康 酒井 英一 高田 靖司 子安 和弘

- 出版者

- THE MAMMAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.128-140, 1983

1982年1月23~26日に, 淡路島南部, 諭鶴羽山地北西山麓部の哺乳動物の調査を行なった。翼手類については, 調査できなかった。<BR>1) .生息が認められた哺乳類は, 次の6目16種である。食虫目: ジネズミ, ヒミズ, コウベモグラ。霊長目: ニホンザル。兎目: ノウサギ。齧歯目: ニホンリス, アカネズミ, ヒメネズミ, カヤネズミ, ハツカネズミ。食肉目: タヌキ, テン, イタチ (チョウセンイタチ, ホンドイタチ) 。偶蹄目: イノシシ, シカ。<BR>2) .ムササビ, スミスネズミ, アナグマなどを欠いている点に, 島のファウナの特徴を示している。キツネも絶滅している。<BR>3) .ヒミズは, 腹部を中心に体毛の白化傾向が著しく, また, ヒミズの尾部にカンサイツツガムシの多数寄生例がみられ, 寄生率も高かった。<BR>4) .アカネズミの耳介にネズミスナノミ (<I>Tunga caecigena</I>) の寄生がみられた。淡路島に本種が分布していること, ならびにアカネズミが宿主になっていることは, 新しい知見であろう。

1 0 0 0 トガリネズミ類(トガリネズミ科,食虫類)における"直腸なめ"行動

- 著者

- Haberl Werner 子安 和弘 平川 浩文

- 出版者

- 成長談話会

- 雑誌

- 成長 (ISSN:02877775)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.77-81, 1997-12

- 著者

- 沢田 勇 子安 和弘

- 雑誌

- 日本生物地理学会会報 (ISSN:00678716)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.15-17, 1995-11-20

1 0 0 0 正中鼻裂ビーグル犬の2例

1 0 0 0 食虫類およびツパイの上顎第四乳臼歯の形態

1 0 0 0 シベリア動物学博物館所蔵の哺乳類タイプ標本

- 著者

- Zholnerovskaya Elena 子安 和弘

- 出版者

- 成長談話会

- 雑誌

- 成長 (ISSN:02877775)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.35-43, 2001-06