- 著者

- 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.73-78, 1998

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 22

2 0 0 0 OA 外来種の定着と侵略性の生態学的要因

- 著者

- 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.1117-1120, 2007 (Released:2007-11-26)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA ため池のイトトンボの分布に影響する間接要因としてのコイ

- 著者

- 関崎 悠一郎 須田 真一 角谷 拓 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.25-35, 2012-05-30 (Released:2018-01-01)

- 参考文献数

- 34

現在でもイトトンボにとって比較的良好なハビタットとなるため池が多く残されている北上川水系久保川の流域において、イトトンボ類の分布に影響する要因を、コイの直接・間接的影響に焦点をあてて検討した。調査地域のため池56ヶ所において、2008年4月〜2010年7月に調査を行ない、イトトンボ成虫の個体数と水草の被度、池に隣接する林縁の有無、コイおよびウシガエルの生息の有無、周辺の森林面積と池密度などを記録し、出現種ごとの出現頻度と諸要因との関係を階層ベイズ法により分析した。なお、解析では水草被度およびウシガエルの有無の期待値を、それぞれコイの有無と池密度の関数とすることで、コイによる水草被度を介した間接効果と池密度によるウシガエルを介した間接効果についても定量化を行なった。種ごとに認められた傾向は、湿地を好むとされる絶滅危惧種モートンイトトンボが水草に高い依存性を示すなど、概ね既知の種生態に合致するものであった。全種共通の傾向としては、水草被度が有意な正の効果を示し、水草被度にはコイの存在が有意な負の効果を示した。ウシガエルの存在に対する池密度の影響が有意な正の効果を示した一方で、コイとウシガエルのイトトンボへの直接効果は有意ではなかった。これらの結果から、調査地域において現在、イトトンボの生息に最も大きく影響している要因はため池内の水草であり、コイは、直接捕食よりも水草を減少させる生態系エンジニアとしての効果を通じて、イトトンボに間接的な負の影響をもたらしていることが示唆された。

2 0 0 0 霞ケ浦におけるアサザ個体群の衰退と種子による繁殖の現状

- 著者

- 西廣 淳 川口 浩範 飯島 博 藤原 宣夫 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 応用生態工学会

- 雑誌

- 応用生態工学 = Ecology and civil engineering (ISSN:13443755)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.39-48, 2001-07-17

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 7 16

アサザは絶滅危惧II類に分類される多年生の浮葉植物である.霞ケ浦は我が国におけるアサザの最大規模の自生地であった.しかし近年,霞ケ浦のアサザは急速に衰退していることがわかった.すなわち,1996年には34の局所個体群が確認され展葉範囲の総面積は99,497m<SUP>2</SUP>だったが,2000年には局所個体群数は14に,展葉範囲の総面積は10,081m<SUP>2</SUP>にまで減少していた.また1996年にみられた局所個体群のうち5つでは,異型花柱性植物としての健全な種子生産のために必要な複数の花型の開花が認められたが,2000年には複数の花型の開花が認められた局所個体群は1つのみになっており,この局所個体群以外ではほとんど種子が生産されていなかった.一方,1996年までは良好な種子生産がみられた局所個体群の近くの湖岸では,アサザの実生の出現が認められた.しかし,1999年にこれらの実生約2000個体に標識して生存を調査したところ,それら全てが死亡・消失しており,定着は認められなかった.アサザの幼株も見出されず,霞ケ浦のアサザ個体群では更新がまったく起こっていないことが示唆された.また2000年にも同じ場所で実生の調査を行ったところ,発芽量自体が激減していた.これは調査場所付近のアサザ局所個体群が1999年に消失し,種子が供給されなくなったためと考えられる.2000年に確認された実生は1998年以前に生産されて永続的土壌シードバンク中で生存していた種子が発芽したものと考えられ,同じことが毎年繰り返されれば,霞ケ浦のアサザの土壌シードバンクは無駄な発芽によって消費し尽くされることが予測された.

- 著者

- 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.79-84, 1998-05-20

- 被引用文献数

- 3

2 0 0 0 千曲川における侵略的外来植物4種の侵入範囲予測

- 著者

- 宮脇 成生 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.17-28, 2010-05-30

- 被引用文献数

- 1

地域の生態系に侵入した侵略的外来植物への対策を効果的・効率的に実施するためには、対策を優先的に実施する場所を抽出する手法が必要である。本研究では、千曲川における侵略的外来植物4種(オオブタクサ、シナダレスズメガヤ、ハリエンジュ、アレチウリ)の侵入場所を予測するモデルを作成し、各種の侵入可能性を地図化した。モデルは千曲川の河川区域を5m×5mの格子に分割したデータと、CART(Classification And Regression Tree)により作成し、その予測性能をROC分析の曲線下面積(AUC:Area under the curve)等の指標により評価した。モデルの応答変数は、「対象種優占群落の有無」、説明変数の候補は、「比高(計算水位からの相対的な地盤高)」、「植被タイプ」、「農地からの距離」、「近隣格子における対象種群落の分布格子数」および「河川上流側における対象種群落面積」である。得られた各対象種のモデルは、いずれも説明変数に「比高」を含み、河川での外来植物侵入場所におけるこの変数の重要性が示された。モデルの予測性能は、学習データおよび検証データのいずれにおいても「十分に役に立つ」(AUC>0.7)ことが示された。本研究で検討した侵入範囲の予測モデルを地図として視覚化するアプローチは、絶滅危惧種の保全などの他の保全対策や社会的制約条件も併せて考慮する必要がある保全計画立案の現場において、有益な情報を提供することができるだろう。

カワラノギクの3階層のメタ個体群構造(全体個体群/地域個体群/局所個体群)をセル状格子モデルで表現し、セル間の相互作用としては3段階の種子散布を考慮した。また、洪水の時空間特性として、規模・頻度・地域間同期性・地域内での洪水の生起位置を考慮した。各セルの中の個体数動態は、3つのステージ(小ロゼット・大ロゼット開花個体)に分けた推移行列モデルで記述した。種子の発芽・定着率は、丸石河原が生成されてからの経過年数に伴い侵入する多年草の被陰によって減衰するものとし(パラメータは被陰速度β)、さらにある一定の年数(パラメータは生息地劣化時間dtime)を経過すると全く定着できなくなるとした。行列モデルのパラメータ推移は本研究による野外調査、及び様々な先行研究によって報告されているデータを用いて推定した。絶滅リスクの評価基準には100年後の絶滅確率(全試行回数のうち、絶滅が生じた割合)を用い、感度分析によって、それぞれのパラメータが絶滅リスクに与える効果を評価した。解析の結果、本モデルは実際の局所個体群の動態データをよく記述した。さらに、被陰速度β、生息地劣化時間dtimeの効果が絶滅リスクに大きく影響することが確認された。また、洪水の時空間特性として、洪水の生起位置の変動が絶滅確率に非常に大きな影響を及ぼし、洪水の位置が固定化すると絶滅確率は顕著に高まった。このように、本研究により、カワラノギクメタ個体群の存続に特に重要と思われる要因が明らかにされた。

2 0 0 0 土壌シードバンクを用いた河畔冠水草原復元の可能性の検討

- 著者

- 今橋 美千代 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.131-147, 1997-01-24

- 被引用文献数

- 26

本研究では小規模な「表層土壌のまきだし」を行うことにより,河畔自然草地の植生復元に土壌シードバンクを利用する可能性を検討した.小貝川の河畔林林床と冠水草原において1992年7月末と1993年3月初めに表層土壌試料を採取し,バーミキュライトを敷いたプランター内にまき出し,出現する実生を定期的に調査した.その結果,林床の土壌からは少なくとも26種5896,草原の土壌からは41種15935の実生が得られた.その中には保護上重要な種であるミゾコウジュとタコノアシが含まれていた.まきだし時期にかかわらず主要な出現種は共通し,多くの種の実生がまきだし直後に出現した.まきだし実験で出現した主要な種はすべて土壌採取地の上部植生構成種であった.これらの結果により,「表層土壌のまきだし」が季節を問わず利用可能であり,河畔冠水草原のような自然度の高い撹乱地の植生を復元する手段として有用であることが示唆された.

- 著者

- 高川 晋一 西廣 淳 上杉 龍士 後藤 章 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.109-117, 2009-05-30

絶滅のおそれのある水生植物アサザ(Nymphoides peltata)の個体群を土壌シードバンクから再生させるための事業が、霞ヶ浦(茨城県)において、国土交通省により行われた。本論文では、この事業の概要と、連動して実施した研究の成果について報告する。事業では、アサザの発芽・定着適地の条件を、生理生態学的特性と過去の湖岸環境に関する知見に基づき「春先の季節的水位低下で湖岸に露出する裸地的条件」と予測した上で、そのような条件を含む場の整備が行われた。その結果として、工事を実施した2002年に267個体の実生を定着させることに成功した。しかし、定着した実生は陸生型にとどまり、2002・2003年の生育期を通して浮葉型としての栄養成長は認められなかった。そこで、一部の実生を採取し、栽培条件下で過去の霞ヶ浦に存在した水位変動の条件を再現して育成し、2004年に湖に再導入した。その結果、少なくとも10ジェネットが定着し、導入から3年後にはその浮葉は合計488m^2の範囲に広がり、開花、種子生産、およびそれに由来すると推測される湖岸での発芽も確認された。これらの取り組みを通じて、「春先に水位が低下し、その後に上昇する」という、かつての季節的水位変動パターンを回復することが、自立的に存続可能な個体群の再生にとって重要であることが検証された。

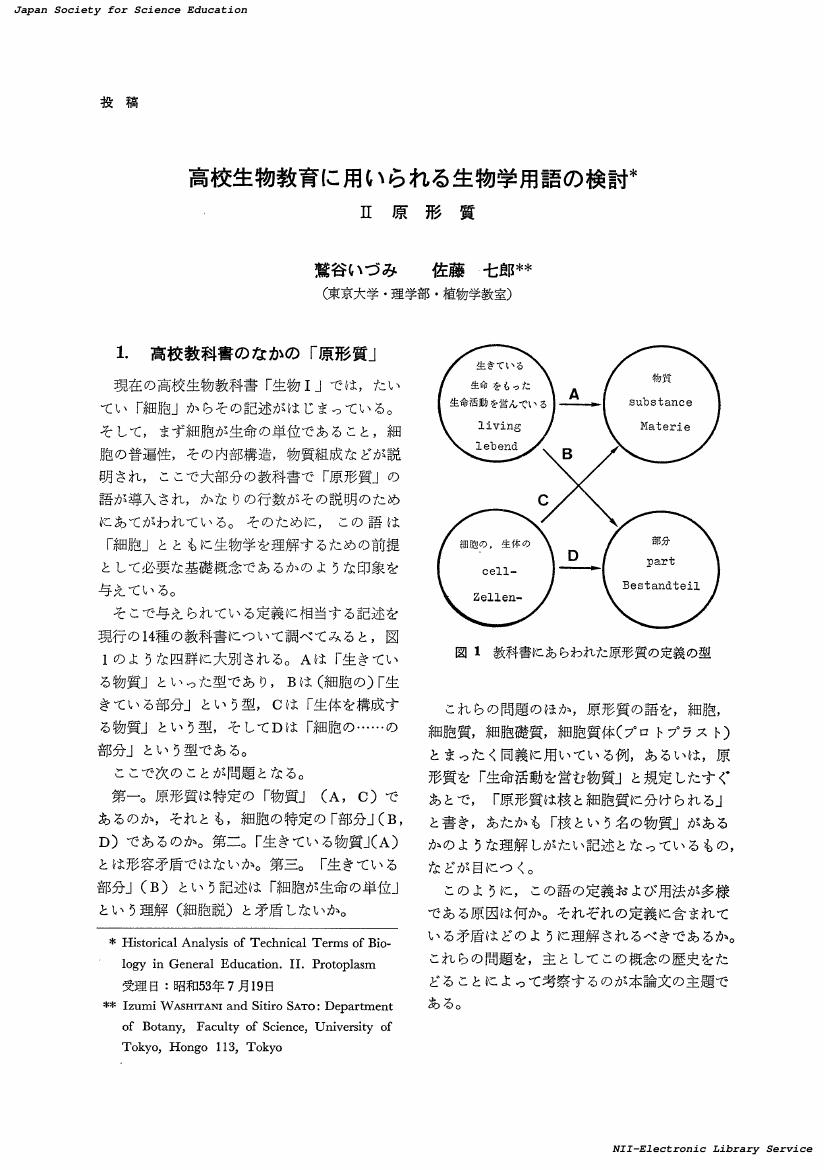

1 0 0 0 OA 高校生物教育に用いられる生物学用語の検討 : II 原形質

- 著者

- 鷲谷 いづみ 佐藤 七郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.59-67, 1979-06-10 (Released:2017-06-30)

- 著者

- 藤原 愛弓 和田 翔子 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.131-145, 2015-11-30 (Released:2017-10-01)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1

ニホンミツバチの分布の南限域である奄美大島の宇検村で採集された個体が、本州や九州とは明確に異なるハプロタイプを持つとの報告があり、奄美大島の個体群が、遺伝的に隔離された地域個体群である可能性が示唆されている。本研究は、奄美大島のニホンミツバチの保全上の重要性を評価し、保全のための指針を作るために必要な基礎的な生態的知見を得ることを目的として実施した。まず、1)ニホンミツバチの営巣環境を把握するとともに、2)奄美大島のニホンミツバチのワーカーと、東北地方や九州地方のワーカーとの体サイズの比較を行った。3)自然林の大木の樹洞に営巣するコロニーと、里地の石墓の内部空間に営巣するコロニーを対象として、ワーカーの採餌活動パターンおよび繁殖カーストの行動を把握するとともに、天候がそれらに及ぼす影響を把握した。4)自然林内の樹洞のコロニーにおいて、分封が認められたので、その過程を観察した。これら一連の調査に際して、5)天敵となり得る生物、巣に同居する生物と病気による異常行動の兆候の有無に関する記録を行った。本研究では、奄美大島のニホンミツバチは、鹿児島、岩手県のワーカー個体と比較して、体サイズが有意に小さいことが明らかとなった。また、ワーカーの捕食者は観察されたものの、コロニーの生存に大きな影響を与える捕食者や病気は観察されなかった。コロニーの採餌活動は天候の影響を強く受けていた。営巣は自然林だけでなく人工物でも観察されたが、亜熱帯照葉樹林内の樹洞のコロニーのみにおいて分封が観察された。一方、里地での墓、民家、学校の植栽木の樹洞に営巣した複数のコロニーが、殺虫剤などにより駆除されていた。これらのことは、自然度の高い森林内の樹洞が、ニホンミツバチの個体群維持に重要であることを示唆している。

1 0 0 0 外来植物の管理

- 著者

- 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 = Japanese journal of conservation ecology (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.181-185, 2000-01-15

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 10

日本列島における外来植物の侵入,特に,河原への侵入に関する保全生態学的な現状把握にもとづき,外来植物の蔓延や生物多様性への影響を防ぐための管理に関して,主に種子の分散・移動と土壌シードバンクの視点からの提案をまとめた.治山工事や各種の緑化工事が移入における種子供給源となっている可能性を指摘した.

1 0 0 0 OA 水田に生息するゲンゴロウ類の現状と保全(<特集>水田生態系の危機)

- 著者

- 西原 昇吾 苅部 治紀 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.143-157, 2006-12-05 (Released:2018-02-09)

- 参考文献数

- 91

- 被引用文献数

- 6

水田および周辺のため池などの一時的-永続的止水域に生息するゲンゴロウ類は、休耕田の乾燥化、ため池の管理放棄、大規模開発、採集圧や侵略的外来種の侵入などの様々な要因が重なり、現在では危機的な生息状況にある。全国各都道府県から刊行された最新のRDBを比較検討したところ、スジゲンゴロウは8府県、コガタノゲンゴロウは6府県、シャープゲンゴロウモドキは4都府県、ゲンゴロウは2県で絶滅種として掲載されていた。神奈川県では、さらにツブゲンゴロウなど4種類の小型種もRDB掲載種であった。比較的情報の多いシャープゲンゴロウモドキについて現地調査および文献収集によって現状把握を試みたところ、戦前に知られていた生息地はすべて消失していることが判明した。1984年の千葉県での再発見以降、生息地の発見が各地で相次いだが、その後、それらの生息地は急速に失われ(全国6割減)、石川県以外で生息が認められた県においても、各県に残されている生息地はそれぞれ数ヶ所以下であることも明らかになった。比較的多くの生息地が残されている石川県においても、休耕田の乾燥化、ため池の管理放棄、大規模開発、採集庄や侵略的外来種の侵入などによって一層の減少が危倶される状況であった。一方、保全条例の制定や休耕田の湛水化など、保全に向けた取り組みも進展し始めている。本稿では、ゲンゴロウ類と共存するための農村整備のあり方についても考察した。

1 0 0 0 浚渫土を利用した水辺の植生復元の可能性の検討

- 著者

- 池田 佳子 荒木 佐智子 村中 孝司 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 = Japanese journal of conservation ecology (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.21-31, 1999-06-25

- 被引用文献数

- 9

浚渫土中の土壌シードバンクを利用した水辺の植生復元の可能性を小規模なまきだし実験により検討した.水分条件を一定に保つことのできる実験装置「種子の箱舟」の中に霞ヶ浦の湖底から浚渫された底泥(浚渫土)約0.55m^3を1998年3月下旬にまきだし,出現する維管束植物の実生の種を,新たな実生がみられなくなる11月下旬まで定期的に調査した.その結果,合計22種708実生が得られた.また,湖に隣接し,土壌がときどき水をかぶる場所(冠水条件)と,常に水をかぶっている場所(浸水条件)を含む小規模の窪地(10m×5.5m)を造成し,1998年3月下旬に全体に厚さがほぼ30cmになるように浚渫土をまきだし,9月下旬に成立した植生を調査した.窪地の植生には22種の維管束植物が認められた.湿地に特有の植物である「湿生植物」と「抽水植物」は箱舟で5種,窪地で12種出現した.また,出現した帰化種は箱舟で9種,窪地で3種であった.浚渫土の土壌シードバンクは水辺の植生復元の材料として有効であることが示唆された.

- 著者

- 村中 孝司 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 = Mammalian Science (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.75-80, 2006-06-30

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 OA 絶滅危惧植物オニバスとミズアオイの繁殖生態とビオトープにおける管理

- 著者

- 橋本 裕美子 飯島 博 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.29-43, 2001-07-20 (Released:2018-02-09)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

1998年5月に茨城県潮来町(現潮来市)に開園した実験的なビオトープ「水郷トンボ公園」に導入されたオニバスとミズアオイの管理計画策定に資することを目的として,両種の生育状況と基本的な繁殖生態的特性を,現地でのモニタリングと調査,室内実験および制御条件下での栽培実験によって調べた.オニバスについては,本栽培条件下での面積あたりの生産種子数の上限は約250個/m^2であること,過密により株の大きさが制限された場合には開放花をつけないこと,種子はある種の低温で休眠が誘導されることが明らかにされた.ミズアオイについては,初夏の耕起がミズアオイの生育にとって有効であること,生育が良好な場所(被度75%以上)における面積あたりの生産種子数は約36万個/m^2であること,種子は水中でよく発芽し,水深15cmまでであれば冠水条件でも実生の出現に支障がないことが示された.両種ともに,季節に応じた適切な水位の管理,季節を選んでの耕耘機による耕起および種子や実生の段階での間引きなどの比較的簡単な管理によって,植生におけるこれらの種の優占状態を維持できる可能性が示唆された.

- 著者

- 渡辺 敦子 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.65-76, 2004

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 1

生物多様性の保全という社会的要請に応えることを目的とする保全生態学が集積する知見は,一定の整理を経た後に実社会を動かす政策に反映されることが必須である.ここでは,数年前から生物多様性保全に関わる政策にめざましい進展が認められる日本と,以前から環境保全に関わる先進的な政策を実践しながらも生物多様性条約を批准していない米国について,生物多様性保全上重要な課題のうち,「絶滅危惧種の保全」,「外来種対策」,「遺伝子組み換え生物のバイオセーフティ」にかかわる政策を社会的環境とその歴史的背景および,法的な整備と運用の現状の面から比較・考察した.米国において比較的早くから自然保護・生物多様性保全に資する政策が発展した要因としては,一つにはヨーロッパからの植民と建国以来の激しい自然資源の収奪や大規模な農地開発による生態系の不健全化に直面して醸成された自然保護思想や市民運動の隆盛があった.それと併せ,バイオテクノロジーの発展との関連で生物多様性の経済的価値を強く意識した産業界の思惑および生物学者の政策意思決定への積極的な関与などがあったといえる.それに対して,日本における保全政策は1993年の生物多様性条約への加盟をきっかけとし,過去10年間に関連法整備が進められ,それら法制度整備の有効性に関する評価・改善は今後の課題である.しかし,国内の生物多様性の衰退が急速に進んでいる現状を鑑みると,保全生態学には自然科学としての科学的な厳格さに加え,政策意思決定へのより効果的な寄与が求められるといえよう

1 0 0 0 サクラソウ野生集団の空間的遺伝構造と遺伝子流動

サクラソウ集団内の遺伝的多様性を保全するための基礎的知見を得ることを目的として、筑波大学八ヶ岳演習林内に自生するサクラソウ集団を対象に、_丸1_花粉と種子の動きを反映するマイクロサテライトマーカー(SSR)と、種子の動きを反映する葉緑体DNA(cpDNA)多型を用いて遺伝的変異の空間分布を明らかにするとともに、_丸2_遺伝構造の形成・維持過程に大きな影響を及ぼす花粉流動を調査した。<br> 7本の沢沿い分集団と1つの非沢沿い分集団に分布する383ラメットの遺伝子型を決定した。SSRを指標とした分集団間の遺伝的な分化程度はΘn=0.006と非常に低かったことから、分集団間で遺伝子流動が生じていることが示唆された。一方、cpDNAで見つかった4つのハプロタイプの出現頻度は沢間で大きく異なっていたことから、沢間で種子の移動が制限されていると推察された。これらのことは、現在の空間的遺伝構造は沢間で生じる花粉流動によって維持されていることを示唆している。<br> 次に、沢沿いの30*120mを調査プロットとし、SSR8遺伝子座を用いて父性解析を行った。30m以内に潜在的な交配相手が多く分布する高密度地区では、小花の開花時期により花粉の散布距離に違いが見られた。すなわち、開花密度の低い開花初期と後期では45_から_80mの比較的長距離の花粉流動が生じていたのに対して、開花密度の高い開花中期では平均3mと短い範囲で花粉流動が生じていた。一方、30m以内に交配相手が少ない低密度地区では、開花期間をとおして平均11m、最大70mの花粉流動が見られた。このことから、花粉の散布距離は開花密度に強く依存することが示唆された。花粉媒介者であるマルハナバチの飛行距離が開花密度に依存することを考えあわせると、開花密度の低いときに生じる花粉の長距離散布は沢間の遺伝的分化も抑制している可能性があると推察された。<br>

- 著者

- 角谷 拓 須田 真一 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.187-192, 2010-07-31 (Released:2017-04-21)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 5

類似の環境変化のもとでも種の絶滅リスクはその生態的特性に応じて異なる。種間の絶滅リスクの差異の生態的要因を解明するための統計モデルによる分析手法が発展しつつある。本稿では、日本産トンボ目の種ごとの絶滅リスク評価、および絶滅リスクに及ぼす生態的特性の効果を分析した研究を紹介する。このような種間比較アプローチは、種の絶滅リスクに大きな効果を持つ人為要因の特定に有効である。

1 0 0 0 自然再生事業 : 生物多様性の回復をめざして

- 著者

- 鷲谷いづみ 草刈秀紀編

- 出版者

- 築地書館

- 巻号頁・発行日

- 2003