1 0 0 0 OA 隔膜電極を用いる溶存酸素の測定法

- 著者

- 砂原 広志 中島 良三

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.411-418, 1963-04-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 水の密度の多項式近似と測容器の補正値表の作成

- 著者

- 成澤 芳男 中埜 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.T25-T28, 1983-03-05 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 8

容量分析において最も基本的な事がらの一つである計量器の容積を検度する場合,現在用いられている補正値表は軟質ガラスの膨張係数と黄銅製分銅の密度を用いて求めたものであるため実状に添っていない.又SI単位による体積の定義が変更になったにもかかわらず利用された水の密度データはそのことが考慮されていない.従って測容器の補正値を現状に合うように再計算しなければならない.0℃~30.5℃までの0.5℃刻みの水の密度データを用い最小二乗法による多項式近似を行い,0℃以上の任意の温度における水の密度を求める多項式を算出した.任意の温度の水の密度を小数点以下6けたまで求めるのに5次の多項式を用いて近似すれば十分であることを確認した.得られた近似多項式を用い,測容器の検度に用いる値正値を計算した.又任意の温度で溶液調製を行ったとき,標準温度での容積に換算するための補正値の計算も行った.

1 0 0 0 原子量について

- 著者

- 白井 俊明

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.369-374, 1954

- 著者

- 上堀 美知子 石井 善昭 長谷川 敦子 吉田 寧子 鈴木 茂 今村 清

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.211-219, 2005 (Released:2005-05-27)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3 1

液体クロマトグラフィー(LC/MS)を用いて化学物質を検索する際に必要なデータベースに取り込むべき基本的な情報として各物質のマススペクトル,保持時間及び分配係数(オクタノール/水)情報について検討した.化学物質管理促進法(PRTR)に指定された物質等から選択した153物質について,4社のLC/MS装置を用い,エレクトロスプレーイオン化(ESI)及び大気圧化学イオン化(APCI)法の2つのイオン化法,また正イオン(positive)及び負イオン(negative)モードの4つのモードで測定したマススペクトル情報を基にマススペクトルデータベースを構築した.マススペクトル情報はESI及びAPCIで得られるマススペクトルの擬分子イオン及びフラグメントイオンに差はほとんど見られないので,両者の区別はしないでpositive及びnegativeモードで構成することとした.保持時間情報については相対保持時間を測定するための標準的な測定方法を定め,o -クロロアニリンを指標物質とした相対保持時間を検索キーの1つとして収録することにした.また,オクタノール/水分配係数を検索キーの1つとして収録することにした.

1 0 0 0 OA Sr同位体比と微量元素濃度分析によるパプリカの産地判別の可能性

- 著者

- 土田 英央 中野 明正 中井 泉

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.7, pp.625-628, 2014-06-05 (Released:2014-07-31)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

Sr isotope ratio and trace elements (Al, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr) of 52 paprika samples (from Japan, Korea, New Zealand and Netherlands) were measured using inductively coupled plasma mass spectrometers of the double-focusing type and the quadrupole type, respectively. The relative standard deviation of the strontium isotope ratio (87Sr/86Sr) for a NIST SRM 987 standard was as small as 0.033% by optimizing the measurement conditions of the device. The obtained data were statistically evaluated so as to investigate whether there was a significant difference between domestic and foreign products cultivated by nourishing solutions. Although domestic products were limited to two cultivated areas, a linear discriminant analysis (LDA) model allowed the discrimination of domestic and foreign products with high (domestic products) accuracy. Consequently, the present study has demonstrated that the production place of paprika cultivated by a nourishing solution can be estimated by the 87Sr/86Sr isotope ratio and the Sr concentrations.

1 0 0 0 OA アルコール水溶液の誘電特性とミクロ構造

- 著者

- 武井 尊也 杉谷 嘉則 天野 力 西本 右子

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.10, pp.903-908, 1996 (Released:2010-01-15)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 12 13

溶液のミクロ構造を解明するため,その比誘電率εrを共振周波数fRの変化を通じて測定する簡便な手法を提案した.測定方法の原理を示し,解析法の妥当性を検討した.アルコール水溶液では水のモル分率Xwの増加に従い, 共振周波数は低周波側へシフトしていくが,Xw=0.85付近で飛躍が生じ, それ以後濃度変化に依存せずほぼ一定となることが分かった.アルコール-アルコール混合溶液では, 溶液温度によって不連続的に共振周波数が変化しており,アルコール分子同士の会合状態の変化が生じていることを示唆している.本報で提案した簡便な装置で観測されるfRの変化,すなわちεrの変化は,溶液中での極性分子の分散あるいは会合状態の変化に鋭敏であり,溶液のミクロ構造を解明するのに有用な情報を与える可能性を示している.

1 0 0 0 OA 非水溶液滴定法

- 著者

- 桝井 雅一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.8, pp.511-523, 1957-08-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 157

滴定分析法は分析法のなかでも簡易迅速な方法として最も広く用いられるものである.これには溶媒として水が重要な役割を果して来たが,水を用いないで種類の豊富な有機溶媒や,水以外の無機溶媒をその代りに用いることによって,滴定法の範囲が著しく拡大され,従来不可能か困難かまたは繁雑であった多くの滴定が容易に実施できるようになって来た.用いる器具類は大概の場合従来の水溶液滴定法と全く変りなく,往々電位差測定用に入力抵抗の高い装置,また大気と遮断された滴定系を必要とするが,前者は今日では大抵の研究室に常備されるガラス電極pHメーターなどで充分用が足りる.このような理由で急速にその応用が広まって来て,文献数も1940年代以後,特に1950年代になって急に増して来た.また著書や総説類も多数出てをり紹介は比較的よく行なわれている.このうち,わが国では木本氏の総説が1952年に出た後1954年に基礎分析化学講習会にて高橋氏の講座(テキスト)があり,1955年本誌に大内氏の文献紹介が出された.筆者は先に"最新の分析化学"第8集にイオノトロピーを紹介し試薬の解説を行い,1957年度薬学会年会総説講演要旨に主として薬学上の応用について紹介した.ここでは与えられた紙数がはなはだ少ないので,もっぱら日常分析法に関連したものについて,主として溶媒と終末点検知法の面からまとめてみた.従って基礎化学研究上行なわれた滴定,たとえば液体アンモニア中金属化合物の滴定などのごときは原則として含めないことにし,またそれぞれの物質については本総説によって応用は容易になると思われるし,"Analytical Chemistry"に出るReviewその他個々の文献から比較的索引しやすいので省くことにした.なお引用文献は"Chem.Listy"その他若干のものはChem.Abstr.によった.

1 0 0 0 OA ゾーンメルティング

- 著者

- 中田 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.9, pp.997-1001, 1966-09-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 4

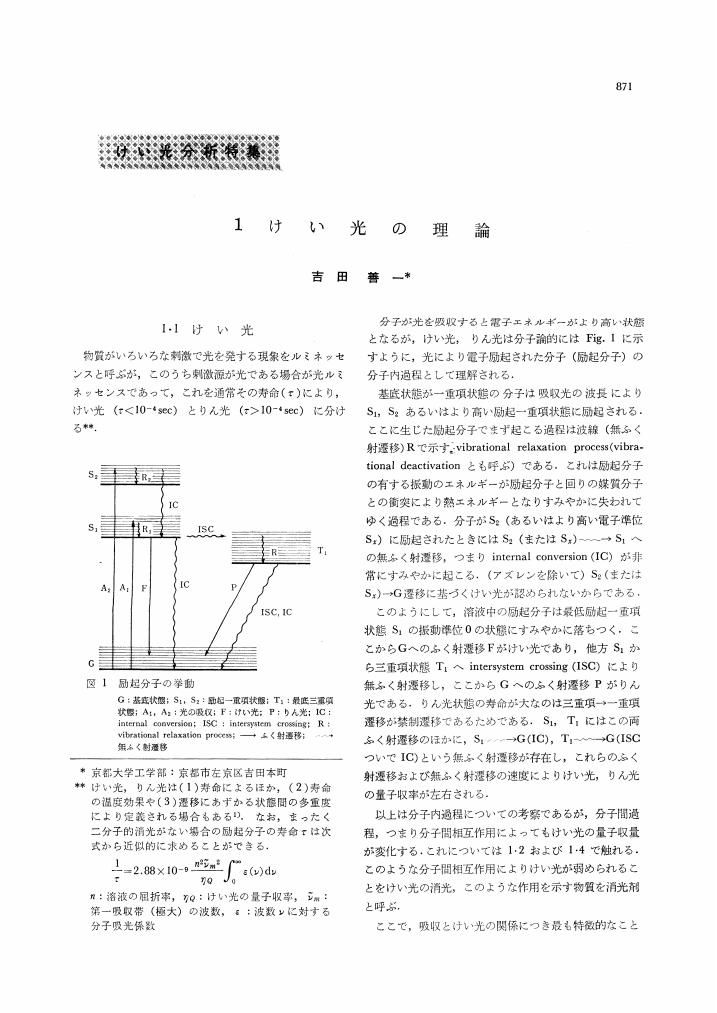

1 0 0 0 OA 1けい光の理論

- 著者

- 吉田 善一

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.7, pp.871-878, 1968-07-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 29

1 0 0 0 OA 日本分析化学会における標準物質の開発

- 著者

- 保母 敏行 飯田 芳男 石橋 耀一 岡本 研作 川瀬 晃 中村 利廣 中村 洋 平井 昭司 松田 りえ子 山崎 慎一 四方田 千佳子 小野 昭紘 柿田 和俊 坂田 衞 滝本 憲一

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.363-392, 2008 (Released:2008-09-29)

- 参考文献数

- 87

- 被引用文献数

- 6 6

(社)日本分析化学会は1993年にU,Thの含有率を認証した二酸化ケイ素標準物質を開発して以来,燃焼灰,土壌,底質,河川水,排水,プラスチックス,工業材料,食品と多岐にわたる種類の標準物質の開発を続けており,現在頒布中の標準物質は23種類に上る.認証対象は特定成分の含有率で,成分はダイオキシン類,金属元素など環境分析で扱われるものが多いが,食品では栄養成分を対象とした.本会の標準物質の大きな特徴は純物質あるいはその溶液ではなく,上述のように,環境試料あるいは工業製品であること,つまり一般分析者が実際に扱う試料の形態であることである.認証値の決定方法は,まず均質性の保証された試料の調製と,多数の試験機関の参加による分析共同実験,そして得られた報告値をロバスト法を導入した統計手法で処理して評価し,信頼性ある認証値を得る,という手法によっている.また,これらの標準物質の開発時において,例えばダイオキシン類のガスクロマトグラフ分離の状況,PCBの抽出条件と塩素置換数の変化など,貴重な知見が得られたことは分析手法改善につながる収穫といえる.

1 0 0 0 OA 荷電粒子励起X線分析法の人体組織中微量元素分析への応用

- 著者

- 湯川 雅枝

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.583-602, 1994-08-05 (Released:2009-05-29)

- 参考文献数

- 70

- 被引用文献数

- 1 2

人体組織中の微量元素分析における荷電粒子励起X線(PIXE)分析法の応用について述べた.人体組織中での微量元素の分布の測定については,著者らの研究成果と他の研究者の結果のレビューを記述した.更に病気と微量元素の関連については,PIXE法の特徴をよく生かした最近の研究成果を紹介するとともに,本法の将来の展望等についても論述した.

- 著者

- 山本 勇麓 熊丸 尚宏 林 康久 木村 繁和 深水 清

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.9, pp.1168-1174, 1970-09-05 (Released:2010-05-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

溶媒抽出に基づくクロム(VI)の新しい吸光光度法を開発した.適量のトリス(1, 10-フェナントロリン)鉄(II)キレート陽イオンが水相に存在するとクロム(VI)が選択的にニトロベンゼンに抽出されることを見いだした. pH 3~4の範囲で金属キレート濃度をクロム(VI)の50倍過剰に保てば一定の抽出が得られた.水相中に存在していたクロム(VI)濃度が62.5μg/25 ml以下の範囲で,抽出相のλmax(516mμ)の吸光度とクロム濃度との間には直線性が成立した.抽出種は微酸性におけるクロム酸イオンの平衡定数から考えて[Fe(phen)32+]・[HCrO4-]2と推定された.抽出相の呈色強度は24時間の放置でもほとんど一定であった. 2.08μg/mlクロムの11試料についての標準偏差は,平均吸光度0.4001に対して0.52%であった.多量の鉄(III)はかなりの負誤差を与えるので,メチルイソブチルケトン-iso酢酸アミル混合溶媒による抽出で鉄(III)を除去する方法を検討した.クロム(III)の酸化には過酸化水素水を用いた.純鉄をマトリックスとしたクロム(III)から得た検量線はやや低いクロムの回収率を示すが,この方法を鉄鋼中のクロムの分析に応用してよい結果を得た.

1 0 0 0 OA 化学発光計測を利用する分析法

- 著者

- 中島 憲一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.135-159, 2000 (Released:2001-06-29)

- 参考文献数

- 199

- 被引用文献数

- 31 32

化学反応の結果生じる発光を計測して,反応基質そのものや反応に関与する化合物を分析する化学発光計測法は,高感度で選択的な方法の一つとして良く知られている。特に,化学発光は高速液体クロマトグラフィー(HPLC)やイムノアッセイの検出系に利用され,超高感度な分析法が開発されている。本論文では,化学発光の歴史について簡単に触れた後で,代表的な発光反応の機構や特性を概説し,化学発光計測を利用する分析法についてHPLCなどのフロー分析法への応用研究を中心に詳述した。応用研究については,化学発光試薬を詳述するとともに,化学発光計測の特長である高感度性を利用する生体成分などの微量物質の分析例を多数紹介した。また,新規な化学発光計測あるいは発光試薬を紹介し,それらの分析化学的な応用性について概説した。

1 0 0 0 OA 旋光度と屈折率の同時測定による清酒もろみの発酵工程管理

- 著者

- 増田 達也 小田 卓治 野田 衛

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.7, pp.527-531, 2015-07-05 (Released:2015-08-05)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2 1

糖化学分野で主に用いられている屈折旋光計について,清酒醸造における発酵工程管理にも応用することができるかについて検討した.実際の市販酒に供する規模(総米2トン)の清酒醸造現場において経時的に清酒もろみのサンプリングを行い,旋光度と屈折率を同時に計測した.屈折旋光計から得られた清酒もろみの旋光度の値は国税庁所定分析法で求められたエキス分(比重エキス分)と良い直線性(r=0.976)を示し,また既定のショ糖濃度換算ではなくグルコース濃度に換算することで,実際の清酒醸造において比重エキス分と近い値が得られた.次に屈折率から求められる清酒もろみのアルコール分を含んだ外観Brix(apparent Brix)値からエキス分を引くことで,清酒もろみに含まれるアルコール分を推定したところ,実際の分析によるアルコール分と良い直線性(r=0.952)が得られ,また特に四段添加前で実際のアルコール分析値に近い値が得られた.以上から,屈折旋光計は清酒醸造の発酵管理工程にも応用でき,迅速かつ簡易な分析方法として有用であることが分かった.

1 0 0 0 OA EDTAの使い方

- 著者

- 上野 景平

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.207-214, 1959-03-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA ガスクロマトグラフィーによる幼児用酢酸ビニル樹脂製ふうせん中の有機溶剤の定量

- 著者

- 慶田 雅洋 伊藤 誉志男 小川 俊次郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.10, pp.T86-T90, 1982 (Released:2010-02-16)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 1

輸入品の酢酸ビニル樹脂製ふうせんペースト(幼児用おもちゃ)について,衛生的な安全性確保の目的でペースト中の有機溶剤のガスクロマトグラフィー(GC)及びマススペクトロメトリー(MS)による定性,定量法を検討した.試料をN,N-ジメチルホルムアミドに溶かし,GC(FID付き)条件を検討したところ,輸入者が自主検査で用いたPEG 20Mカラムではペーストより五つのピークが認められたが,分離が良くなかった.新たにChromosorb 101カラムを用いた条件を設定したところ,七つのピークを得,GC/MSにより主ピークはエタノールと酢酸エチル,微量ピークはメタノール,アセトアルデヒド,アセトン,酢酸メチル及び酢酸ビニルモノマーと同定できた.本条件を用い輸入品12検体の実態調査を行ったところ,エタノールが主成分{(15.4~19.8)%}のものと酢酸エチルが主成分{(24.9~28.3)%}のものがあり,又,メタノール含有量には大きな変動(3%~N.D.)が認められた.

1 0 0 0 OA pH試験紙

- 著者

- 吉田 昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.270-273, 1958-04-05 (Released:2009-06-30)

1 0 0 0 OA 混合製剤中の塩酸キニーネの定量

- 著者

- 立沢 政義 中山 修二 大河原 晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.6, pp.761-766, 1970-06-05 (Released:2010-01-15)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 7 6

キニーネ塩は酸性(pH6.2)でプロムフェノールブルーと反応させると赤色を呈し,これはベソゼン-クロロホルム混合溶媒(1:1)で抽出すると585mμに吸収の極大を示す.通常色素法による塩基の定量はpH4.2で行なっている.この条件では反応に選択性がないため同一系成分共存では利用できないが,pH6.2においてブロムフェノールブルーはキニーネ塩に対する選択性が大である.混合製剤中のキニーネ塩の定量にこの反応を利用した比色定量法を確立した.

1 0 0 0 OA pH試験紙

- 著者

- 及川 五郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.169-172, 1952-11-30 (Released:2009-03-16)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 小原 人司 石橋 信彦 安部 清実

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.48-54, 1970-01-05 (Released:2010-05-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 9 7

第4級アンモニウム塩によるモリブデン(VI)-ピロカテコールバイオレット錯体の抽出とこれを利用する微量モリブデン(VI)の抽出吸光光度定量法について検討した.モリブデン(VI)とピロカテコールバイオレットとの錯体は第4級アンモニウム塩のdialkyl monomethyl benzylammonium chlorideの存在で種々の有機溶媒に抽出される.有機層に抽出された錯体の組成は配位子濃度や水溶液のpHによって異なるが,これらの錯体のうち0.25~0.6Mの塩酸溶液からクロロホルムに抽出される錯体は560mμに吸収極大波長を有し,モリブデン(VI)とピロカテコールバイオレットとの結合モル比は1:2である.抽出された錯体の吸光度に影響を及ぼす諸因子の検討の結果,定量の最適条件ではモリブデン(VI)濃度0.1~10×10-6Mでベールの法則が成立する.スズ(IV)およびタングステン(VI)はモリブデン(VI)の定量を妨害する.ジルコニウム(IV)は錯体を生成するが抽出されない.なお,第4級アンモニウム塩による抽出法を併用することによって,酸性溶液中でピロカテコールバイオレットのカルボニル基へ付加した水素イオンを解離させることができることを認めた.