385 0 0 0 OA 術者の被曝線量: 左橈骨動脈アプローチにおける術者の被曝管理

- 著者

- 岩谷 佳美 加賀 勇治 芳賀 喜裕 荒井 剛 山田 文夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.25-30, 2011 (Released:2012-09-20)

- 参考文献数

- 6

当院の冠動脈造影(coronary angiography; CAG)と経皮的冠動脈インターベンション(percutaneous coronary intervention; PCI)の年間総数は約7,000件であり, 循環器医師17名が左橈骨動脈アプローチで施行している. そのため, 術者個人の年間件数が多く, 被曝線量の増加が懸念される. そこで, 術者個人の被曝線量と件数から被曝状況を分析し, 問題点および防護対策について検討した. その結果, 個人の年間平均件数はCAG 280件, PCI 80件, 平均年間被曝線量は3.5mSvで, 被曝線量は件数に依存しなかった. 被曝線量の多かった術者は, 年間27.0mSvで, 職業被曝線量限度を超える危険性が生じた. この術者の被曝状況を分析した結果, 個人線量計を防護衣の前ポケット(布製)に入れていたため被曝したことがわかった. そこで, 正しく防護衣の内側に装着した場合の被曝線量をファントム実験で算定した結果, 被曝線量は3.7mSv/年と推定された. 術者は個人被曝線量計を正しい位置に装着する, きちんと防護用具を使用するなど, 常に被曝防護を意識し, 実践することが重要である.

53 0 0 0 OA 救助者の心的ケア

- 著者

- 漢那 朝雄 小林 正直

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.677-681, 2014 (Released:2015-07-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

43 0 0 0 OA Kounis症候群により心停止をきたした2症例

- 著者

- 福永 寛 櫻木 悟 藤原 敬士 藤田 慎平 山田 大介 鈴木 秀行 宮地 剛 川本 健治 山本 和彦 堀崎 孝松 田中屋 真智子 片山 祐介

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.SUPPL.2, pp.S2_154-S2_158, 2011 (Released:2012-12-05)

- 参考文献数

- 3

Kounis症候群とはアレルギー反応に伴い急性冠症候群をきたす症候群であり, 冠攣縮に合併したタイプ1とプラーク破裂に伴う血栓形成に起因するタイプ2に分類される. 今回, われわれはKounis症候群により心肺停止をきたした2症例を経験したので報告する.症例1: 76歳, 男性. 腰部脊中柱管狭窄症の術中にセフォペラゾンを投与したところ, アナフィラキシーショックを発症した. 下壁誘導にてST上昇を認めたため急性冠症候群と診断, 緊急冠動脈造影にて右冠動脈#1に血栓および#4AVに完全閉塞を認めた. 血栓吸引療法のみで再疎通が得られた.症例2: 61歳, 男性. 起床時より四肢・体幹に蕁麻疹を認め, その後, 心肺停止となり, 当院へ搬送された. 心肺蘇生術にて心拍再開したが, その後, 心室頻拍が頻発, 急性冠症候群を疑い緊急冠動脈造影を施行した. 冠動脈に有意狭窄は認めなかったが, 心電図上胸部誘導で一時的にST上昇を認めたため, 左前下行枝の冠攣縮と診断した.

43 0 0 0 OA 全身性毛細血管漏出症候群の1例

- 著者

- 菅原 里恵 堀中 繁夫 八木 博 石村 公彦 小口 渉 矢野 秀樹 石光 俊彦

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.11, pp.1432-1436, 2012-11-15 (Released:2014-04-03)

- 参考文献数

- 17

脱水と溢水を繰り返し,心不全加療に難渋し全身性毛細血管漏出症候群と診断した症例を報告する.症例は66歳,男性.入院時の主訴は意識障害でBP 85/63mmHgと低血圧,血液検査ではHt上昇ならびに低アルブミン血症が認められたため,大量補液にて血圧は改善するも溢水となる.その翌日から急に5,000mL/日以上の多尿が認められ脱水となることを繰り返した.各種ホルモン検査および負荷試験はいずれも異常は認められなかった.しかし,尿中Na排泄量が多いため食塩負荷およびフルドロコルチゾンの投与を開始し増量したところ,再び溢水に伴う体重増加や心拡大,胸水貯留が認められたが用量の調整にて上記発作を出現することなく安定した状態で約2年間,外来通院内服加療した.再度心不全発症し,入院治療するも死亡.全身性毛細血管漏出症候群は,非常に稀な疾患であるが通常の加療に反応しないうっ血性心不全には,当疾患も鑑別疾患の1つとして念頭におくべきと考えられる.

40 0 0 0 OA Editorial Comment ウイルス性心筋炎と再感染

- 著者

- 中村 浩士

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.9, pp.738-739, 2002-09-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 7

28 0 0 0 OA 35歳以下で発症した急性心筋梗塞5症例の検討

- 著者

- 水野 幸一 仲島 麻里可 足利 光平 中野 恵美 松田 史郎 宮﨑 秀和 佐々木 俊雄 原田 智雄 明石 嘉浩

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.8, pp.972-979, 2013-08-15 (Released:2014-09-17)

- 参考文献数

- 13

近年,高齢化に伴い日本人の動脈硬化性疾患が増加してきたが,一方で発症年齢の若年化が問題となっている.特に急性心筋梗塞では,若年期での発症機序や冠危険因子の関与などは現時点で見解が一致していない.当院で2006年2月開院以後2011年1月までの5年間で急性心筋梗塞に対して緊急経皮的冠動脈インターベンション(percut aneous coronary intervention;PCI)を施行した218症例中の35歳以下の5症例の臨床的背景,冠危険因子,冠動脈病変背景および臨床経過を今回検討したので報告する.5例とも男性,喫煙者で,4例が夜間から早朝の土木作業や運転などの不規則勤労者であった.4例がBMI 25.0以上の肥満であり,冠危険因子では4例が高血圧,5例ともに脂質異常症があり,1例のみ糖尿病,家族歴があった.臨床的には5例ともに来院時Killip分類Ⅰ,冠動脈1枝病変で,緊急PCIを施行して早期に再灌流が得られ合併症なく退院した.その後5例とも再狭窄を生じず,心血管イベントの再発も認めていない.以上の共通点は,対極的な86歳以上の緊急PCI施行症例と比較することにより一層鮮明になった.今回経験した5症例は,当院の急性心筋梗塞で緊急PCIを施行した症例の3%未満と低頻度であったが,臨床的背景,冠危険因子などで多くの共通点が認められた.臨床経過では,5例とも短期的には予後良好であったが,長期的予後まで考慮すれば生活習慣の改善を中心に,冠危険因子のより厳格な管理が重要と考えられた.

26 0 0 0 OA シンポジウム : S-1 女性ホルモン剤と血栓塞栓症—安全な処方のために—

- 著者

- 小林 隆夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.7, pp.821-825, 2016 (Released:2017-07-14)

- 参考文献数

- 17

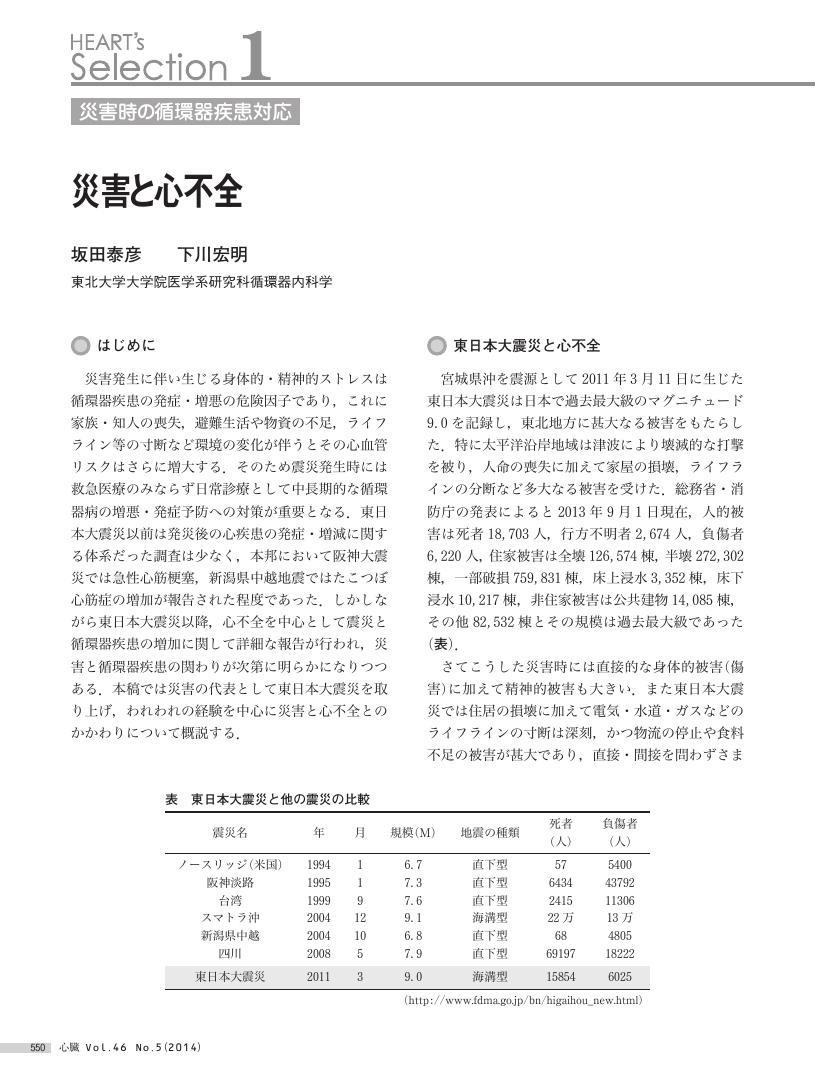

25 0 0 0 OA 災害と心不全

- 著者

- 坂田 泰彦 下川 宏明

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.550-555, 2014 (Released:2015-05-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

24 0 0 0 OA 解説 急性心筋梗塞の心電図診断 ●梗塞関連部位の診断を中心に

- 著者

- 小菅 雅美 木村 一雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.13-24, 2002-01-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 37

急性心筋梗塞の治療として再灌流療法が確立し,早期診断の重要性は一層高まってきている.各種画像診断が進歩した現在においても,心電図の担う役割は大きく,最近では冠動脈造影所見から,梗塞関連部位と心筋梗塞急性期の心電図所見との関係について,多くの検討がなされている.これらの知見について知っておくことは, 急性心筋梗塞のより早い的確な診断に役立つであろう.梗塞関連部位の診断において,急性前壁梗塞では左前下行枝近位部閉塞か遠位部閉塞かの判別が,急性下壁梗塞では梗塞関連血管が右冠動脈か左回旋枝か,右冠動脈であれば右室虚血を合併しているかの判別が治療方針の決定や重症度を予測する上で重要であり,急性期のST偏位からこれらの判別が可能である.しかし実際,臨床の場合においては,典型的な心電図変化を伴わずに急性心筋梗塞の診断に苦慮する例も多い.本稿では,急性心筋梗塞で梗塞関連部位の診断における心電図の有用性とその限界についてまとめた.

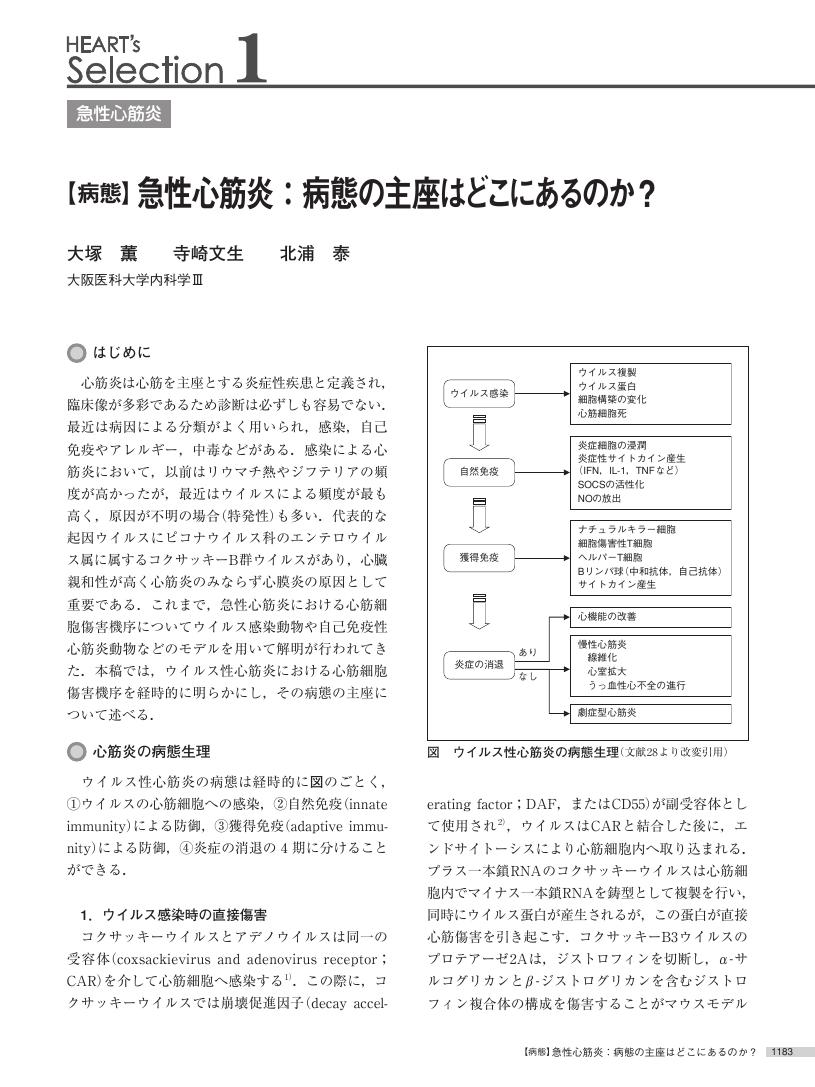

24 0 0 0 OA 【病態】急性心筋炎:病態の主座はどこにあるのか?

- 著者

- 大塚 薫 寺崎 文生 北浦 泰

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1183-1187, 2009 (Released:2013-08-26)

- 参考文献数

- 28

21 0 0 0 OA 第13回心臓性急死研究会 東京都23区内における入浴中の死亡

- 著者

- 畔柳 三省 熊谷 哲雄 松尾 義裕 黒須 明 早乙女 敦子 長井 敏明 徳留 省悟

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.Supplement3, pp.3-12, 2001-11-30 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 19

1995年から1998年の4年間の東京都23区内の入浴中死亡例のうち剖検により死因を決定された例について疫学調査を実施し次の結果を得た.(1)対象は709件であり剖検率は23.5%である.(2)年齢分布は0歳から96歳であり,平均年齢は65.8±16.2歳である.(3)冬季に多く,夏季に少ない.(4)健康群は26.0%を,疾患群は63.2%を占める.(5)内因死は63.9%,外因死は33.0%を占める.(6)虚血性心疾患が37.8%,溺死が28.8%の順に多い.(7)60歳未満の比率が高い死因はくも膜下出血,急性アルコール中毒である.(8)浴槽・サウナでは虚血性心疾患の比率が高く,洗い場・シャワーでは脳動脈破綻の比率が高い.(9)約半数が飲酒入浴をしており,外因死ではその比率が高い.(10)各発生場所での飲酒していないものの比率はシャワー73%,洗い場72%,浴槽52%の順に高い.サウナでは17%である.(11)湯深と死因との間に関連はみられなかった.以上から飲酒入浴は止めたほうがよいと思われ,特にサウナでの飲酒入浴は禁止するのが望ましい.また,洗い場でのお湯の汲み出しは避けたほうがよいのかもしれず,静水圧と死因との関連はみられなかった.

17 0 0 0 OA クラリスロマイシンによる心筋リモデリングの抑制

- 著者

- 鈴木 淳一

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.246-250, 2012 (Released:2013-09-30)

- 参考文献数

- 5

16 0 0 0 OA 神経性食思不振症の治療中にうっ血性心不全を併発した1症例

- 著者

- 髙橋 徹也 近江 晃樹 豊島 拓 齋藤 博樹 桐林 伸幸 金子 一善 菅原 重生 久保田 功

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.734-740, 2014 (Released:2015-07-12)

- 参考文献数

- 8

患者は30歳代女性. 神経性食思不振症に伴うるい痩のため, 当院精神科に栄養管理目的に入院中であった. 入院後, 血圧の低下と肺野のうっ血を認めたため当科紹介となった. BNP値が3045pg/mLと上昇し, 低リン血症をはじめとした高度な電解質異常を認めた. 心電図では陰性T波が出現し, 心エコーではたこつぼ心筋症様の左室壁運動異常を認めた. うっ血性心不全として少量のカテコラミンおよび利尿薬を投与し, 致死性不整脈に注意しながら全身管理に努めた. また, 電解質を補正しながら緩徐に投与カロリーの増量を行った. その後, 電解質は補正され, 左室壁運動および心不全の改善を認めた. 低栄養状態にある患者の精神的ストレスや低血糖・疼痛による身体的ストレス, 低リン血症などの電解質異常が, たこつぼ心筋症とRefeeding症候群に伴う心不全の発症に関与している可能性が示唆された.

15 0 0 0 OA Mahaim線維を介した逆方向性房室リエントリー性頻拍をカテーテルアブレーションで根治し得た1例

- 著者

- 伊藤 章吾 中村 俊博 麻生 明見 野原 夢 小村 聡一朗 井上 寛子 森 隆宏 竹中 克彦 森 超夫 沼口 宏太郎 佐藤 真司 冷牟田 浩司

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.7, pp.917-924, 2014 (Released:2015-07-13)

- 参考文献数

- 10

症例は42歳の女性. X年9月, 自宅で急に動悸と眼前暗黒感が出現したため, 近医へ救急搬送された. 搬入時心電図で心拍数 (HR) 210bpmのwide QRS tachycardiaを認め, 電気的除細動で洞調律 (SR) へ復した. 後日再度動悸が出現し, 同院の心電図で同じ頻拍を認めた. このときはATP 40mg静注により頻拍は停止した. 精査加療目的で電気生理検査を行った. 高位右房ペーシングで減衰伝導特性を持つ副伝導路を認めたが, 室房伝導は房室結節のみであった. 心房期外刺激で発作時と同一のwide QRS tachycardiaが誘発された. 頻拍中, His束不応期での心房単発刺激に対して三尖弁輪前壁~側壁でのみ頻拍リセットを示した. また, 頻拍中QRSに先行する右脚電位を認めた. 頻拍はMahaim線維 (atrio-fascicular fiber) を介するantidromic AVRTと診断した. 洞調律時に三尖弁輪前側壁にMahaim電位を認め, 同部位での高周波通電にてMahaim線維の伝導は消失し, 頻拍は誘発不可能となった. 詳細な電気生理学的検討によりMahaim線維の特徴的所見を捕らえ, これによるantidromic AVRTを診断・根治し得たので報告する.

14 0 0 0 OA 器質的心疾患における反射性 (神経調節性) 失神

- 著者

- 水牧 功一

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.11, pp.1364-1369, 2013 (Released:2014-11-21)

- 参考文献数

- 13

13 0 0 0 OA ミニ・コース 急性心筋梗塞の心電図診断とpit-fall

- 著者

- 安斉 俊久 小川 聡

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.277-283, 2001-04-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 14

13 0 0 0 OA 両側冠動脈瘤を合併した成人発症型川崎病の1例

12 0 0 0 OA 心臓突然死 : わが国の疫学, 病因と発生時不整脈について

- 著者

- 渡邉 英一

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.207-213, 2016 (Released:2017-02-15)

- 参考文献数

- 14

12 0 0 0 OA 心臓突然死の現場とAEDへの期待

- 著者

- 三田村 秀雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.1284-1290, 2011 (Released:2013-01-19)

- 参考文献数

- 9

12 0 0 0 OA 早期再分極とJ波症候群

- 著者

- 森田 宏

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.10, pp.1232-1236, 2012-10-15 (Released:2014-04-03)

- 参考文献数

- 8