6 0 0 0 OA 2019年ナイジェリア国政選挙――ブハリ大統領再選の背景と今後の課題――

- 著者

- 玉井 隆

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.73-79, 2019-09-28 (Released:2019-09-28)

- 参考文献数

- 15

- 著者

- 周 俊

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.2-32, 2022-12-15 (Released:2022-12-26)

- 参考文献数

- 143

広義には調査研究に位置づけられる中央指導者による地方視察は,中国政治を理解する重要なポイントである。本稿は歴史学的アプローチとGISによる可視化の手法を用いて,これまで光が当てられてこなかった毛沢東などの中央指導者による視察の行動様式,諸機能の実態,及び政策過程における視察の意義を考察する。指導者の視察は国内外向けの宣伝材料に転じて宣伝機能を発揮した場合があるものの,その基本的な機能は情報収集であると思われる。しかし,それは往々にして空間的な「壁」と官僚制の「壁」によって阻まれ,「特殊な者」としての毛沢東でさえも例外ではなかった。1955年農業集団化の問題の考察を通じて,視察は末端の実態を客観的に認知する方法というよりも,むしろ,毛沢東が自らの正当性を裏づけるための道具であることが明らかになった。つまり,毛沢東が視察を利用して自らの主張に見合う証拠を探し,政策決定の主導権を握ろうとする構図が看取できる。

- 著者

- 川上 桃子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.111, 2017-07-27 (Released:2020-03-12)

6 0 0 0 OA 「中東」の後で:地域再編のなかのトルコ・イラン関係

- 著者

- Arshin Adib-Moghaddam

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- 中東レビュー (ISSN:21884595)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.75-81, 2019 (Released:2019-05-30)

20世紀の初頭から欧米の主導で発明され、機能してきた「中東」の地域概念はもはや存在していない。同様に旧オスマン帝国の領域を指す「近東」概念もその有効性をすでに完全に喪失した。現在では「西アジアおよび北アフリカ」地域と呼ぶべき同地域において、(1)米国の影響が度重なる失政によってますます周辺化していること、(2)その間隙を埋める域外大国としてロシアと中国が急速に台頭していること、(3)域内の主要な外交アクターとしてイランとトルコが影響力を強めていること、以上の3つの顕著な傾向を指摘することができる。こうした前提でトルコ・イラン関係をみる時、両国関係が地域的な安定にもたらす影響はどのようなものだろうか。その場合両国間の歴史的な長いライバル関係や対立関係にもかかわらず、20世紀以降の時代における両国関係は比較的良好なままに推移してきた。1979年のイラン革命直後の一時期はその例外であって、この時期には世俗主義的なケマル主義との齟齬が前面に出ていた。近年においてイラン・トルコ関係が大きく変化したのはトルコの親イスラーム政党である公正発展党(AKP)の2002年における躍進以降である。1996年に政権に就いた後、イランとの大幅な接近を試みたものの政権基盤が比較的脆弱だったエルバカン首相時代から、AKPの政権運営の下で軍部など世俗エリート層との抗争を経て、さらにエルドアン大統領のもと権力の集中が進むと、両国関係の深化は経済関係から安全保障分野までに広く及ぶ新たな段階を迎えるに至った。本論稿では以上の展開を近年の対クルディスタン問題やシリア問題、対米関係およびトルコのNATO加入などの文脈で具体的に検証し、最後に結論部で「アラブの春」以降の地域再編のなかで両国間の互恵に基づく広範な連携関係が積極的に果たしうる役割について展望する。(文責・鈴木均)

- 著者

- 網中 昭世

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.20, 2022-02-26 (Released:2022-02-26)

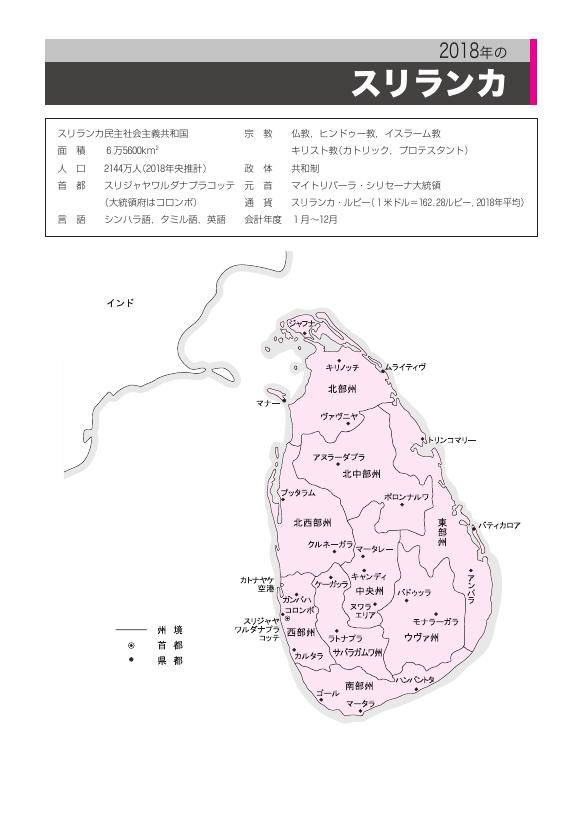

6 0 0 0 OA 2018年のスリランカ 大統領による前代未聞の政変

- 著者

- 荒井 悦代

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア動向年報 (ISSN:09151109)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.541-564, 2019 (Released:2019-10-24)

6 0 0 0 OA ホンジュラス内政の不安定化と市民社会

- 著者

- 中原 篤史

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.17-34, 2018-07-31 (Released:2019-03-07)

- 参考文献数

- 20

ホンジュラスの政権与党である国民党は、憲法で禁止されていた再選を最高裁に対する異議申し立てを通して可能にした。それにより第2期目のエルナンデス政権が誕生した。しかし、この再選は憲法違反とする市民の強い批判に加えて、大統領や政権幹部、国民党も絡んだ汚職問題や無処罰への批判により、市民による反汚職、反政権の抗議行動が発生し始めた。その特徴として、それまでは政治に対する関心が比較的薄く、従来はこうした抗議活動には参加しなかった一般市民が、SNSなどを通じてつながり、社会正義をかかげて参加しているという点が指摘できる。本稿では第1期のエルナンデス政権のガバナンスを振り返ると共に、任期中に発覚した数々の汚職問題、軍・警察の腐敗問題と、市民から憲法違反と批判されながら国民党の強引な手法で実現した大統領の再選問題を取り上げる。そしてそれに対して社会正義を問い抗議活動を行うホンジュラス市民社会の活動を概観する。

6 0 0 0 OA 移民増加がチリ経済に与える効果

- 著者

- 北野 浩一

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.70-83, 2019 (Released:2019-03-07)

- 参考文献数

- 14

チリでは2000年代以降近隣国からの移民が拡大していたが、2017年からは首都サンティアゴにおいてハイチとベネズエラからの移民の急増が大きな社会現象となっている。移民のプル要因としては、所得面と治安面で出身国とチリとの格差が拡大していることがあげられる。移民に対して極端な排斥の動きが出ている国もあるが、チリでは高齢化する労働力を補い成長の原動力と位置づける意見が政府から出され、違法滞在者の取り締まりを強化する一方、合法的な受け入れ体制が整備され始めている。労働力不足が顕在化している今のうちに、移民の同化政策をすることが肝要である。

6 0 0 0 OA 特集にあたって

- 著者

- 福西 隆弘 佐藤 千鶴子 網中 昭世

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.8-9, 2021-02-25 (Released:2021-02-25)

- 参考文献数

- 2

6 0 0 0 OA 新型コロナ危機下のルワンダで難民が直面している問題

- 著者

- 佐々木 和之

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.10-16, 2021-02-25 (Released:2021-02-25)

- 参考文献数

- 26

6 0 0 0 OA 連邦制問題を目覚めさせた「ヒョウ」――西部ナイジェリアで設立された自警団アモテクン考――

- 著者

- 島田 周平

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.102-115, 2020-12-15 (Released:2020-12-15)

- 参考文献数

- 40

2019年に西部ナイジェリアのヨルバランドの5州で、ヨルバ語でヒョウを意味するアモテクンという自警団が名乗りを上げた。かつて東部ナイジェリアのエフィクやイビビオ社会で活躍した秘密結社エクペ(ヒョウを意味する)に倣ったかのようであった。西部5州の知事たちは、アモテクン設立にあたり北部から来たフラニ牧畜民による農民襲撃を最大の理由とした。ヨルバランドからフラニ牧畜民を排斥するという地域主義的運動に展開しかねない危険性を感じ取った連邦政府は、連邦警察以外に警察権を行使できる組織はあり得ないとする法律的理由からその設立に待ったをかけた。州知事が指揮権を持つアモテクンは、かつて東部の森のなかで活躍した秘密結社のヒョウではなく、連邦政府の警察権を脅かす存在として認識されることになったのである。

6 0 0 0 OA インタビューで知る研究最前線 第2回

- 著者

- 宇山 智彦 樋渡 雅人 熊倉 潤 地田 徹朗

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.61-96, 2020-09-15 (Released:2020-10-14)

- 参考文献数

- 50

5 0 0 0 OA チリの2022年新憲法案はなぜ国民投票で否決されたのか

- 著者

- 三浦 航太 北野 浩一

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.1-16, 2023 (Released:2023-01-31)

- 参考文献数

- 8

2022年9月4日に行われた新憲法案承認をめぐる国民投票の結果、1年にわたり制憲会議で作成されてきた新憲法案は否決された。本稿の目的は、なぜ新憲法案が否決されたのかを検討することにある。まず、制憲会議には市民社会組織での活動経験をもつ多様な関心テーマや政策提案をもつ議員が多数選出された。制憲会議では、そうした特徴をもつ議員たちによる個別の発議をもとに、議論が進められた。その結果、多民族国家の規定、上院の廃止、私的所有権の制限、社会保障、教育、ジェンダーといった社会変革をめざす各論点が、グランドデザインを欠いたまま浮上した。左派寄りの議員構成もあり、それほど合意形成を経ることなく、新憲法案に盛り込まれた。当初から新憲法制定に否定的な右派や保守的な層の国民の反対だけでなく、とくに多民族国家の規定に対する国民の懸念は大きく、政治的立場、価値観で中道に位置する国民の支持を大きく失い、国民投票での大差の否決に結び付いたと考えられる。

- 著者

- 小川 さやか

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.73-76, 2022-09-15 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 4

5 0 0 0 OA 2023年ナイジェリア大統領選挙を振り返る――新しい政治の予兆か――

- 著者

- 島田 周平

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.27-33, 2023-06-22 (Released:2023-06-22)

- 参考文献数

- 22

5 0 0 0 OA コンゴ民主共和国における武装勢力掃討は成功するか?――対ADF作戦の難しさ――

- 著者

- 澤田 昌人

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.78-87, 2014-11-14 (Released:2021-09-30)

- 参考文献数

- 38

コンゴ民主共和国の安定を図るため、国連は周辺諸国、アフリカ連合などと協力して新たな構想を立ち上げた。その構想「フレームワーク」ではコンゴ軍と協力して、コンゴ東部の武装勢力を一掃する作戦を展開することとなった。ADFと呼ばれる武装勢力もその標的の1つであるが、いまだに武装解除できていない。本稿ではADFの誕生から現在までの歴史をたどり、彼らが地元住民と社会的、経済的に緊密なネットワークを形成して共存していることを示す。またADFが、コンゴ軍やそのほかの武装勢力による暴力から地元住民を保護する役割を果たしていることを示唆し、コンゴ軍よりも支持されている可能性を示す。コンゴを安定させるためには武装勢力への軍事行動だけでなく、コンゴ軍を含む、政治、行政機構の改革にこれまで以上に積極的に取り組む必要がある。

5 0 0 0 OA ナイジェリアの国境閉鎖がもたらすニジェールの物流の変化とガソリン闇取引価格の下落

- 著者

- 大山 修一

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.1-7, 2021-01-19 (Released:2021-01-19)

- 参考文献数

- 10

5 0 0 0 OA ブラジルにおける中国文化外交と孔子学院の役割

- 著者

- 舛方 周一郎

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.64-77, 2021 (Released:2021-01-31)

- 参考文献数

- 15

ラテンアメリカへの対外進出を強める中国を考えるとき、孔子学院の設置は中国の文化面からの世界展開と各国の警戒感を顕著に映し出す好事例である。2000年代になり中国とラテンアメリカとの関係は緊密化したものの、ラテンアメリカでの孔子学院の設置には不透明な点が多い。中国の文化外交としての孔子学院の設置は、相互依存論または中国脅威論に依拠して認識されている。とくにブラジルでの孔子学院は、文化活動の一環として2008年に初めてサンパウロ州立大学に設置された。しかし中国政府が進める「一帯一路」構想の発表後、この構想に統合されることで、孔子学院の設置は2019年時点で11カ所の大学に拡大した。孔子学院はブラジルでの中国語教育や広報活動だけでなく、中国企業への人材斡旋などの経済活動にも寄与している。設置先地域における中国語教育の普及の遅れなどの諸問題を抱えつつも、孔子学院は中国とブラジルとの文化交流や相互理解の深化に効果を上げている可能性がある。

- 著者

- 片山 夏紀

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.22-33, 2019-02-13 (Released:2019-08-03)

- 参考文献数

- 21

ルワンダ・ジェノサイドに加担した民間人の罪を裁くガチャチャ裁判は、ローカルレベルにおける移行期正義の取組みであり、和解の促進もひとつの目的であった。被害者と加害者が同じ村で暮らし、日常的に顔を合わせる状況で、裁判が促す赦しや和解の可能性についても先行研究で議論されてきた。本稿の目的は、裁判閉廷から6年が経過した現在、農村における赦しや和解がどのように行われているのかを明らかにすることである。窃盗や器物損壊罪の賠償をめぐって「賠償」という語句を用いず、被害者は「赦す」(-babarira)、加害者は「赦しを求める」(-saba imbabazi)という語句を用いて交渉することが独特であり、本稿はその点に着眼した。このような交渉からみえてきたのは、当事者同士が関係を断たずに保とうと努めていることであり、筆者はそれを現実的な和解と捉える。本稿では、先行研究が論じた和解の理念という視点を変えて、ジェノサイド後の和解を考察する。

5 0 0 0 OA 池田光穂 著 『暴力の政治民族誌―現代マヤ先住民の経験と記憶』

- 著者

- 笛田 千容

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.89, 2021 (Released:2021-01-31)