- 著者

- 網中 昭世

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.89, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

4 0 0 0 OA 東アジアにおける輸出構造の高度化――中所得国の罠へのインプリケーション――

- 著者

- 熊谷 聡 黒岩 郁雄

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.2-35, 2020-06-15 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 36

1人当たり所得の水準が同じ時点でみると,韓国,中国など北東アジア諸国と比較して,マレーシア,タイなど東南アジア諸国の経済成長率は低い。その原因として,輸出や産業構造の高度化の差異が考えられる。本論文前半では,各国の貿易高度化指標を作成し,素材・部品・消費財といった各生産ステージ内の高度化と各ステージ間の輸出シェアの変化による高度化に分解して分析した。両地域とも1990年代以降一貫して生産ステージ内の高度化が進んでいるが,東南アジア諸国においては,2000年代以降,生産ステージ間では退化がみられた。後半では,アジア国際産業連関表を技術水準別財区分に変換したうえで,付加価値貿易分析を行った。輸出比率を比較すると,ハイテク財の輸出比率と付加価値ベースの輸出比率の間に大きな乖離があることが明らかになった。また,輸出のうち海外に漏出する付加価値の割合を示すVSシェアを見ると,東南アジア諸国のVSシェアは高く,東南アジア諸国は北東アジア諸国が供給する中間財に強く依存する一方で,下流から上流産業に向けて輸出構造が高度化する雁行型の産業発展は明確にはみられない。

- 著者

- 岸 真由美

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.55, 2019-08-29 (Released:2019-08-29)

3 0 0 0 OA 20世紀初頭における東部内モンゴルの天然ソーダ資源の開発と衰退

- 著者

- 烏尼爾

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.32-55, 2023-12-15 (Released:2023-12-27)

- 参考文献数

- 56

内モンゴルの天然ソーダ資源は20世紀初頭の東アジアにおける近代化のなかで化学工業の原料として認識された。東部内モンゴルでは,19世紀中頃から入植してきた漢人によって天然ソーダ資源が知られており,小規模開発が行われていた。しかし,清末頃の中国における民族資本の勃興と外国資本の参入によって工業化が進み,天然ソーダの需要が高まったが,その後外国製ソーダ灰に市場を奪われた。20世紀に入ると東部内モンゴルは満蒙の一部として日本の勢力圏に入り,日本は満蒙鉱物資源として東部内モンゴルの天然ソーダ資源に興味を示していた。この時期に第一次世界大戦が勃発し,ソーダの輸入に困窮した中国と日本は東部内モンゴルの天然ソーダ資源に一層注目し,調査研究を行うと同時に開発にも取り組んだ。しかし,大戦による中国民族系ソーダ工業の自立を受け,東部内モンゴルの天然ソーダ資源の開発は衰退に向かった。本稿は,東部内モンゴルの天然ソーダ資源の開発と衰退の歴史的経緯を通して,東アジアにおける近代化学工業の発展のなかで内モンゴルの天然ソーダ資源の果たした役割の一端を明らかにする。

3 0 0 0 OA モザンビーク難民の「帰還」再考――帰還者と残留者の選択――

- 著者

- 網中 昭世

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.34-46, 2023-08-24 (Released:2023-08-24)

- 参考文献数

- 28

本稿の目的は、避難先から出身国に帰還した元難民と、避難先に残留した元難民の経験を比較し、難民問題の恒久的解決策のひとつとして難民が帰還を望むことを前提に立案される帰還支援プログラムの妥当性を検討することである。具体的に検討する事例は、1980年代から1990年代にかけてモザンビーク内戦の過程で南アフリカに流入した元難民である。この難民に対する帰還支援プログラムはUNHCRによって1994年から翌年にかけて実施されたが、モザンビーク南部出身者に関してはUNHCRの期待に反して利用者が少なかった。本稿では、その実施からほぼ25年が経過した時点でモザンビークおよび南アフリカで実施した聞き取り調査に基づき、難民が帰還を選択しなかった要因として、対象地域の歴史的な生計活動と帰還支援プログラムが実施された当時の政治環境を挙げる。本稿の事例は、帰還支援プログラムが一様に実施されようとも、難民がそれを利用して帰還するか否かは、地域・時代特有の政治経済環境に大きく影響を受けることを明らかにしている。それは「帰還」を前提とした難民問題への対処に再考の余地があることを示している。

- 著者

- 佐藤 章

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.20, 2023-03-16 (Released:2023-03-16)

3 0 0 0 OA コロンビア・ドゥケ政権下における全国抗議行動とその背景

- 著者

- 柴田 修子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.18-31, 2022 (Released:2022-07-31)

- 参考文献数

- 19

2018年に就任したドゥケ政権下では、コロンビア国民の分断を象徴するかのような大規模な抗議行動が展開され、多数の死者を出してきた。本稿ではまず、ドゥケ政権下で広がった全国ストや大規模デモなどの抗議行動の経緯と争点を整理する。つぎに、それらはドゥケ政権下で高まった国民の漠とした不安が政策への不満と結びついた結果起きたものととらえ、抗議行動の背景として政治不信があることを指摘する。そして政治不信を生み出すものとして、汚職問題、選別的殺人の増加、和平合意の進展状況を分析する。

- 著者

- 東島 雅昌

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.49-78, 2021-12-15 (Released:2022-01-07)

- 参考文献数

- 31

多国間統計分析と事例研究を組み合わせる実証分析は,比較政治学で広く実践され,途上国の政治分析でも数多くみられる。本稿では,この混合手法の(1)方法論的意義と問題点,(2)採用傾向,(3)問題への処方箋に焦点を当て,比較政治学における同手法を検討する。まず,統計分析と事例研究の混合を「入れ子分析」として定式化したLieberman[2005]以後に明らかになった問題を整理し,同手法にいかなる課題が残されているか論じる。次に,政治学主要誌とモノグラフで,多国間統計分析と国内事例研究を併用した実証分析の採用頻度がどう変遷してきたのか,他の分析手法や異なる混合手法と比較しつつ検討する。その結果,「入れ子分析」が時系列的に増え,特にモノグラフでの影響力が大きいことがわかった。最後に,「入れ子分析」の問題点は,統計的因果推論やビッグ・データの手法を援用することで緩和しうることを,最近の研究例を交えながら論じる。

- 著者

- 堀内 義隆 下條 尚志 川上 桃子 青木(岡部) まき 池上 健慈

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.61-80, 2022-12-15 (Released:2022-12-26)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 末廣 昭

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.102, 2022-12-15 (Released:2022-12-26)

- 著者

- 中井 遼

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.89-91, 2018-12-15 (Released:2019-03-25)

- 参考文献数

- 3

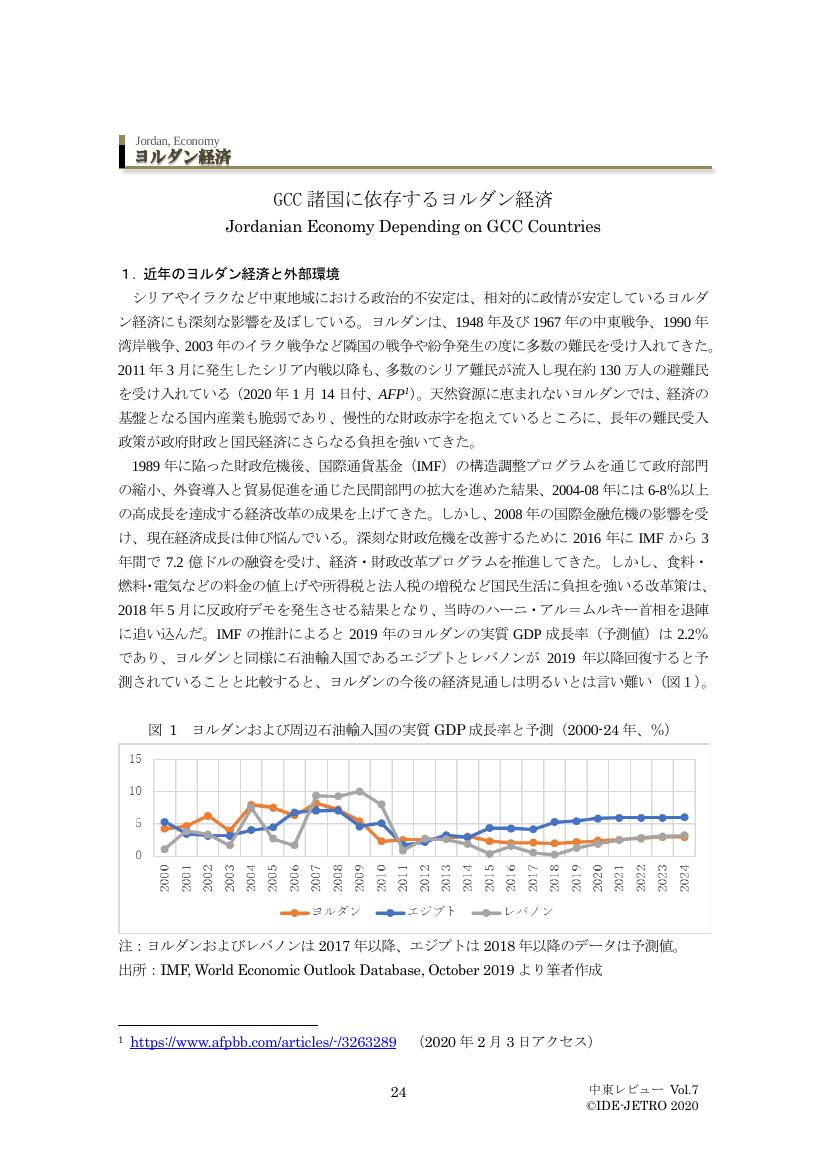

3 0 0 0 OA GCC諸国に依存するヨルダン経済

- 著者

- 齋藤 純

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- 中東レビュー (ISSN:21884595)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.24-28, 2020 (Released:2020-03-27)

3 0 0 0 OA ガーセム・ソレイマーニーの暗殺と米国・イラン関係の緊迫化

- 著者

- 鈴木 均

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- 中東レビュー (ISSN:21884595)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.20-23, 2020 (Released:2020-03-27)

3 0 0 0 OA TICADの変遷と世界――アフリカ開発における日本の役割を再考する――

- 著者

- 高橋 基樹

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.47-61, 2017-03-10 (Released:2020-03-12)

- 参考文献数

- 19

TICAD VIをめぐっては、ビジネスや中国との競争など国益に関心が集まったが、本旨のアフリカ開発についてはどのような議論が重ねられ、今後どう対応していくべきだろうか。日本の対アフリカ支援とTICADの議論は、両者の状況や世界の情勢に応じて変化してきた。1993年の第1回から10年後の第3回までの前半期には、アフリカ経済の低迷を受けて、アジアの経験の強調、貧困削減の重視などが掲げられた。また、日本の援助理念の到達点である人間の安全保障の観点からアフリカが抱える深刻な課題が取り上げられ、それを果たせない国家のあり方が問題にされた。他方、2008年の第4回以降はアフリカの高度成長とそれにより強まったアフリカ諸国の立場を反映し、これらの問題への注目度は低下し、経済成長や民間投資の促進が関心の的となった。しかし、依然として人間の安全保障とそのための国家の改革は開発の基盤である。中国との競争に走るよりも、戦略的棲み分けを模索すべきであり、工業化など、長期の視点から、アフリカの開発に資する支援に注力すべきである。

3 0 0 0 OA 毛里英於菟の「東亜協同体」論からみた東アジアの地域秩序構想

- 著者

- 樋口 秀実

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.2-34, 2020-03-15 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 64

本稿は,革新官僚の1人である毛里英於菟の「東亜協同体」論を題材に,東亜新秩序構想の性格と役割を考察する。従来の研究が,日中戦争を正当化するための論理としての新秩序の後天的性格を強調するのに対し,本稿は,「東亜協同体」論の論理的特質とそれを基礎として毛里が行なった実践的活動とを解明する。本稿は,その解明を通じて,現実社会で顕現せんとする「東亜協同体」論の性格や役割を検討する。毛里の「東亜協同体」論は,一般の国際秩序論のような,国家を構成要素とする連合的組織ではない。それは,既存の諸国家・諸民族の枠組みを溶解し,広域に居住する人々が普遍的理念に基づいて国境を越えて団結し,一個の目的達成に向かって全体として邁進する,擬人的団体を創出する試みである。このため,アジアの諸国家・諸民族で共有しうる普遍的理念の確立が「協同体」建設のための最重要課題となり,その確立が十分にできないまま終戦を迎えた。

- 著者

- 箭内 彰子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.19, 2022-02-26 (Released:2022-02-26)

3 0 0 0 OA 2017年チリ総選挙 ――新しい選挙制度と政治勢力はチリの政治を変えるのか?――

- 著者

- 三浦 航太

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.1-16, 2018-07-31 (Released:2019-03-07)

- 参考文献数

- 8

2017年末に行われたチリの総選挙で、ピニェラ元大統領が勝利し、4年ぶりに右派政権が誕生した。他方で、2017年総選挙は、新しい選挙制度の導入と新興の左派勢力「広域戦線」の台頭という点で特徴づけられる。第一に、政治不信を生み出す一因とされた旧来の選挙制度にかわって、今回の選挙より新たな選挙制度が導入された。選出方法、区割り、議員定数の改正などを通じて、政党間競争を高め、政治の代表性を改善することが目指された。第二に、学生運動を起源に持ち、既存の政治や経済格差への不満を背景に近年支持を集めてきた、新しい左派勢力「広域戦線」が、今回の選挙を通じて台頭を見せた。チリでは民主化以来、左右の二大政党連合による固定的な政治の構図が続いてきた。新しい選挙制度の導入と、広域戦線の台頭は、そうした従来の政治を変える可能性をもたらすものである。

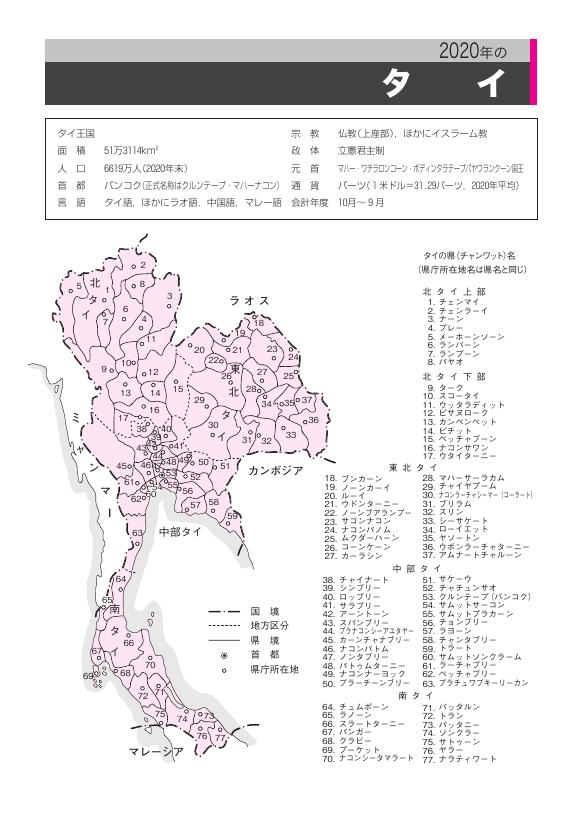

3 0 0 0 OA 2020年のタイ 政治的緊張に揺れるプラユット政権

- 著者

- 船津 鶴代(ふなつ つるよ) 塚田 和也(つかだ かずなり)

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア動向年報 (ISSN:09151109)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.259-286, 2021 (Released:2021-11-18)

- 著者

- 荒 哲

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.32-62, 2021-09-15 (Released:2021-09-28)

- 参考文献数

- 58

本稿は,フィリピンの日本占領史研究において等閑視されてきた対日協力をめぐって住民間で頻発した暴力の状況と,それをめぐる戦後のフィリピン司法制度の恣意的運用について社会史的に考察する。ここでは,戦前より砂糖産業で隆盛を極めたネグロス島において,駐留日本軍を主体とする治安維持活動に関与したエリート住民と貧困層住民とが引き起こした暴力を事例として取り上げる。また,この暴力激化の過程において,戦前よりシュガーバロン(砂糖貴族)として社会的地位が高いエリートが駐留日本軍によって遂行された対ゲリラ戦の中で貧困層と共に対日協力を行いながらも,貧困層を利用しながら,戦後期において国家反逆罪の「汚名」から逃れているプロセスを明らかにする。そして,その結果もたらされた戦後のフィリピン社会分断の一側面を提示する。

3 0 0 0 OA 南アフリカにおける最低賃金規制と農業生産

- 著者

- 伊藤 成朗

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.24-62, 2021-06-15 (Released:2021-07-03)

- 参考文献数

- 49

本論文では先行研究を選択的にレビューし,南アフリカでの雇用環境を考察した後に,最低賃金への雇用者の対応について南アフリカのデータを用いて吟味した。本論文は最低賃金引き上げ幅が地域によって異なるという自然実験的側面に着目し,引き上げ前の2002年の農業生産データと引き上げ期の2007年の農業データを用いて,その効果を推計した。用いたのは一階差分推計という標準的な推計方法である。推計結果からは全般的に最低賃金引き上げが利潤を圧縮したことが示唆され,一部作物では低賃金雇用を減らしたほか,単位当たり価値を高めたことが示された。この結果は最低賃金近傍での雇用が多いと負の影響があるという先行研究,機械化が進んだという先行研究と整合的でもある。最低賃金規制は賃金率を増やしたものの,一部では低賃金雇用を減らし,熟練や機械を集約的に用いる技術の採用を促して,貧困解消目標に反する結果をもたらした可能性がある。今後の研究では最低賃金の効果を推計するには生産技術の多様性に配慮することが望まれる。政策対応としては,失われた未熟練雇用の転職先を見つけるためにも,最低賃金引き上げ前から職業訓練や他職業経験の機会を提供することで,需給双方にとって転職や採用の費用を引き下げる試みが望まれる。