1 0 0 0 OA 社会関係資本研究の「混沌から調和への進展」にむけて

- 著者

- 鈴木 伸生

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.71-75, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 社会関係資本研究の新たなフロンティア(1)

- 著者

- 稲葉 陽二

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.77-84, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 21

社会関係資本は学術研究の対象として認知されるようになり,社会関係資本をテーマにした論文は多数に上っている.だが,その概念に関する議論は収束をみていない.しかし,AIに象徴される技術進歩は,社会関係資本研究に新たな付加価値を与えている.エリノア・オストロムによってコモンズの運営にとって社会関係資本が不可欠であることが明らかにされたが,ジェレミー・リフキンは,技術進歩の過程で,技術開発と情報の共有の領域で,新たなコモンズが多数生まれていることを指摘している.換言すれば,今日のAI時代においては,コモンズの運営について不可欠である社会関係資本は,技術開発と情報の共有のコモンズの前提条件として新たな付加価値を生むことが期待されている.

1 0 0 0 OA 差別の社会学理論に関する検討 理論の拡張と体系化をめぐる試み

- 著者

- 内藤 準

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.5-18, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 33

社会科学的な差別研究が困難なものとなる理由の一つに,その対象となる社会現象の認識自体が,時代とともに変化していくことが挙げられるだろう.社会学の差別研究でも,以前は差別と呼ばれなかったり,差別と考える人と考えない人とが混在するような差別現象が新たに見出され,それらを分析するための理論的な試行錯誤が繰り返されてきた.社会学的な差別研究における重要な理論的拡張の一つに,分析の中心を「集団に向けた攻撃」から「マジョリティからの排除」にシフトさせたことがある.これにより社会学的な差別研究では,被差別者集団へ向けられた攻撃のようなものだけでなく,被差別者を意識せずになされる行為や,いじめのような個人の排除といった多様な現象が,差別として分析の射程に収められるようになった.また,こうした理論的拡張は,「差別の解決」を考え,理論の体系化を試みる際に,より精密な理論的分析を可能にするものでもある. 本稿では,社会学的な差別研究を理論面から検討し,こうした一連の理論的拡張を跡づけることを試みる.そのうえで,理論社会学的な社会秩序問題の枠組みを応用し,相互主体的な相互行為の理論モデルを用いることで,さまざまな差別の要因とそれらの絡まり合いを体系的に把握する試みを提示する.

1 0 0 0 OA 差別に関する理論的・質的・量的研究の対話をめぐって

- 著者

- 永吉 希久子

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-3, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 震災復興に向けた共同関係の形成 ――東日本大震災後の近郊農村における検討――

- 著者

- 望月 美希

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.83, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 18

本稿の目的は,東日本大震災後の近郊農村において,地域自治を共同で担っていく基盤とはどのようなものであるかを検討することである.長期的な復興課題に対しては,住民同士の支え合いによる解決が必要であるが,「上からの組織化」による従来のコミュニティ政策の限界も懸念されている.そこで,先行研究で得られた,地域の歴史的背景,外部者との関係性,近隣組織の変容という視点から,「下からの組織化」に至る住民の動向を取り上げる. 対象とする亘理町吉田東部地区において,共同の基盤であったのは部落会であったが,津波被害による移転者が相次ぎ世帯数が減少し,復興段階の課題への対処が難しい状況であった.そうした状況のなか,外部支援者と地区内外住民の対話から,異質性を持つメンバーによる新たな共同関係が展開し,問題解決に挑んでいる.この共同関係は,震災前は弱い紐帯であった個人間のつながりが表出し,組織化に至っていた.

- 著者

- 小林 博志

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.57, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 5

本稿では,農協婦人部の機関誌的存在である雑誌『家の光』を通して,農村女性におけるモータリゼーションの展開を考察する.この展開は,1950年代後半から普及が進むテーラーの導入を契機に,稲作の機械化を背景として1970年代中頃から普及が進む軽トラックの導入により促進される.結果として生じる生活圏の広域化が家庭内に交通格差をもたらし,その相対的優位者となった嫁は,減反を背景とする家庭内分業の再編において姑からの干渉を減少させていく.農機具として導入されたテーラーは,生活の移動手段となり,軽トラックは移動手段の枠を超えて,私的空間の形成装置となることで,都市と農村が共有しうる近代家族的価値観を具現化する装置として機能する.これは,人と「モノ」との相互作用による「人並み」という生活水準意識の形成を意味するものである.

1 0 0 0 OA 災害公営住宅におけるコミュニティ形成に関する若干の考察

- 著者

- 佐久間 政広

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.49, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 阪神・淡路大震災の復興過程における災害復興公営住宅のコミュニティ形成と課題

- 著者

- 伊藤 亜都子

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.37, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

阪神・淡路大震災(1995年1月17日)では,住宅の復興政策は「避難所」→「仮設住宅」→「災害復興公営住宅」への移行を中心とするものであった.しかし,その移行の過程において震災前の地域コミュニティが分断されたことで新たな問題が生じ,同時にこの単線型の支援メニューから外れた人々への支援が不十分になるなどの問題があらわれた. 本稿では,仮設住宅および災害復興公営住宅における地域コミュニティの状況を紹介し,課題や解決のための取り組みについて示す.特に,災害復興公営住宅における状況については,神戸市灘区にあるHAT神戸・灘の浜団地の事例をとりあげる.まず,1999~2000年に実施したコミュニティ調査の内容を報告し,入居から1~2年が経過した住民へのヒアリング調査をもとに分析を行う.そして,震災から20年以上が経過した現在の災害復興公営住宅が抱える大きな課題として,借り上げ市営住宅への対応と居住者の高齢化,そしてコミュニティ形成のための取り組みについて紹介する. 現在,神戸市では,高齢者への「見守り活動」を安否確認に限らず地域コミュニティづくりの支援も含めて取り組んでおり,復興公営住宅へのサポートに限らず一般的な取り組みへと広げつつある.

- 著者

- 本間 照雄

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.25, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 6

東日本大震災の避難者は,被災から6年経った今,全国で75,206人.避難先は47都道府県1,052市区町村に広がり,宮城県内では9,795人が避難生活を送っている(平成30年1月16日現在,復興庁). 東日本大震災は,被災規模が甚大であることだけではなく「避難生活の期間が非常に長い」ことが被災者の困難さを増している.この長期間に渡る避難生活を支えているのが生活支援員である.東日本大震災では,被災者自身も生活支援員となって被災者支援に携わり,日々,応急仮設住宅/災害公営住宅での生活を見守り続けている. 本稿では,宮城県南三陸町を事例にして,この長期間の避難生活で生じた新たな支援ニーズとしてのコミュニティづくりに関わる生活支援員に注目し,彼らがいかにして養成されたかを被災者支援センターの制度設計から見いだし,当事者性と市民的専門性を持って活動してきたかを報告する. また,住民が生活支援員となって被災者支援を担い,その支援者としての仕事を終えた後に地域社会の一員に戻っていく.そうした一連の過程の中で,被災者支援という一時的・臨時的であっても,その関わり方如何により,地域福祉の推進に資する人財に育つことを示したい.

1 0 0 0 OA 福島県内の原発避難者向け復興公営住宅におけるコミュニティ形成とその課題

- 著者

- 高木 竜輔

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.11, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

福島第一原発事故から7年が経過し,避難指示の解除も進み,被災者の生活再建がある程度進んでいる.避難指示が解除された地域への住民帰還は進んでいないなか,避難先での住宅の自力再建ならびに復興公営住宅への入居という形で住宅の再建が進んでいる.長期避難・広域避難を前提とした原発避難者の住宅再建にはどのような課題があるのだろうか. 本稿では2017年に実施した質問紙調査データを用いて,福島県内において建設された原発避難者向けの復興公営住宅入居者の抱える課題をコミュニティ形成という観点から明らかにする.調査の結果,(1)団地内の人間関係はある程度形成されているが,共助の関係までは十分できておらず,コミュニティ形成としては道半ばであること,(2)団地の流動性は比較的高く,団地入居者の高齢化がますます進行していくこと,(3)多くの団地入居者は住民票を避難先に異動することを考えていないこと,などが明らかとなった.これらを踏まえて,団地の高齢化が急速に進むなかでのコミュニティを長期にわたって維持していくことは困難であること.さらに団地入居者が避難元の住民票を持ち続けた上での支援体制の構築が早期に求められること,という二点の課題を示した.

1 0 0 0 OA 若手教員・研究者の立場より

- 著者

- 大井 慈郎

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.111-114, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 4

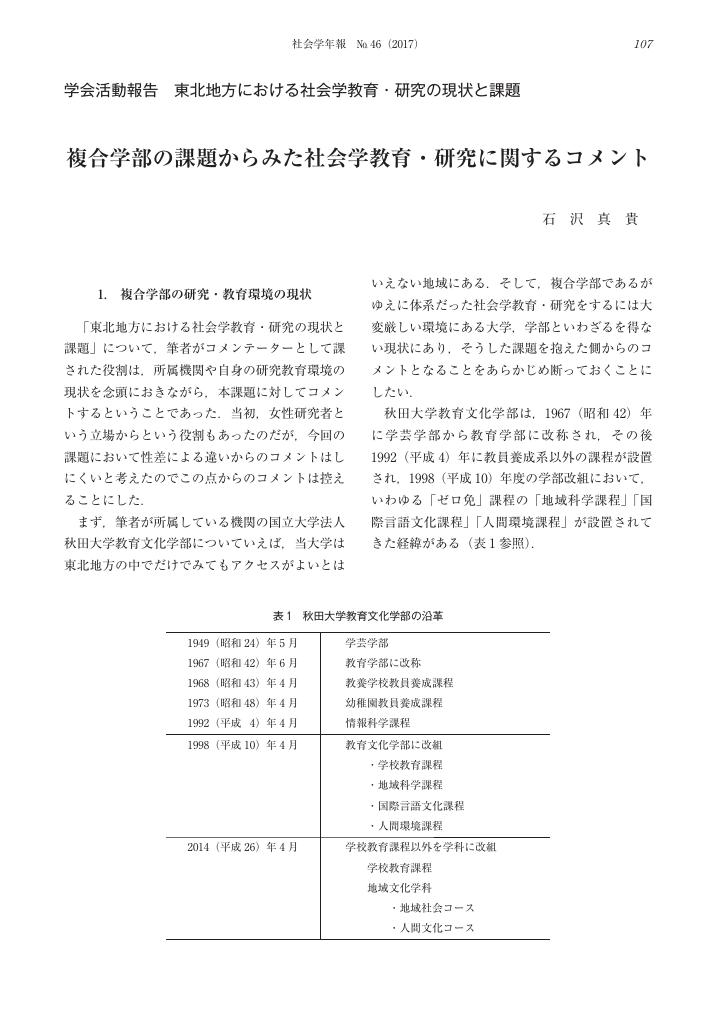

1 0 0 0 OA 複合学部の課題からみた社会学教育・研究に関するコメント

- 著者

- 石沢 真貴

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.107-110, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

1 0 0 0 OA 地方公立大学における社会学教育の現状と課題 首都圏との比較をもとに

- 著者

- 金澤 悠介

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.101-105, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 解題 東北地方における社会学教育・研究の現状と課題

- 著者

- 吉野 英岐

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.79-81, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

1 0 0 0 OA ハーバーマスの「体系的に歪められたコミュニケーション」に関する研究

- 著者

- 岩尾 紘彰

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.115-125, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 10

ハーバーマスによれば,「体系的に歪められたコミュニケーション」は「人格どうしの関係の物化」を表現するものであり,人格の社会化に関する「病的生成の研究の出発点にならねばならない」.しかし,ハーバーマスは『コミュニケーション行為の理論』でこのように述べてはいるものの,その内容をつまびらかにはしていない.「体系的に歪められたコミュニケーション」に関するアイディアを読み手の側で展開していくためには,『コミュニケーション行為の理論』の「体系的に歪められたコミュニケーション」に関する2つの疑問を解決しておく必要がある.そのために,本稿では,「コミュニケーション病理の考察」という論考の「体系的に歪められたコミュニケーション」の論理を話し手と聞き手とのやりとりに注目して明らかにする.「コミュニケーション病理の考察」の「体系的に歪められたコミュニケーション」の側から『コミュニケーション行為の理論』の「体系的に歪められたコミュニケーション」に光を当てることで,2つの疑問を解決するとともに以下のことが明らかになった.それは,「体系的に歪められたコミュニケーション」に関するアイディアをわたしたちが展開していくためには,『コミュニケーション行為の理論』の「体系的に歪められたコミュニケーション」の意義を「操作」や「コミュニケーション病理」との概念的なつながりのなかで明らかにする必要がある,ということである.

1 0 0 0 OA 野の学問はいかにありうるか

- 著者

- 平井 太郎

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.91-99, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 大震災被災地における地域社会の再編をめぐるいくつかの論点

- 著者

- 永井 彰

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.1, 2018-08-30 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA 津波被災地における協働の取り組みとその影響 福島県いわき市豊間地区を事例に

- 著者

- 磯崎 匡

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.69-77, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 18

本稿の目的は,福島県いわき市豊間地区を事例として,協働による復興の取り組みが地域社会に与える影響について明らかにすることである. 福島県いわき市豊間地区では,震災後の地区復興のためのグランドデザインを示すために,地区を構成する豊間,薄磯,沼之内の3区の住民が協力して2013年に市民会議として「海まち・とよま市民会議」が立ち上がった.地域の意思決定においては既存の地域住民組織が大きな役割を果たしていたが,旧豊間中学校震災遺構問題に端を発して地域の意思決定プロセスに変化が見られた.このような変化に対して海まち・とよま市民会議が果たした役割について聴き取りを踏まえて考察を加えた結果,先行研究で挙げられていた,合意形成機能,協働促進機能,自治力向上機能が働いていることがわかった. 本稿の新たな知見として市民会議の様々な実践を通して,復興まちづくりという場面において行政や各区,住民の意見を集約することが可能となるという知見が得られた.そうして集約したものを提案として各区や行政に提示する形式が作られた.これは行政と住民の間に立ち意見を調整する調整機能というべき機能であると考えられる.

1 0 0 0 OA 進学期待の階層差に関する媒介メカニズムの検討 中学生の学力自己評価に着目して

- 著者

- 鳶島 修治

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.75-85, 2016-12-26 (Released:2018-09-25)

- 参考文献数

- 22

本稿では,2006年にベネッセコーポレーションが実施した「学習に関する意識・実態調査」と「学力実態調査」のマッチングデータを用いて,中学2年生の進学期待に対する出身階層の影響が「学力自己評価」という主観的要因によって媒介されているかどうかを検討した.成績自己評価と「がんばればとれると思う成績」という2つの指標に着目して「学力自己評価」を測定し,「出身階層→学力自己評価→進学期待」という媒介メカニズムについて検討した結果,以下の知見が得られた.第1に,ペーパーテストで測定された学力を一定とした上でも,大卒の父親をもつ生徒は成績自己評価が高い傾向がある.第2に,学力と成績自己評価を一定とした上でも,大卒の母親をもつ生徒は「がんばればとれると思う成績」が高い傾向がある.第3に,進学期待に対して成績自己評価や「がんばればとれると思う成績」が(学力とは独立に)影響を与えている.第4に,進学期待に対する出身階層(父親と母親の学歴)の効果の一部が成績自己評価と「がんばればとれると思う成績」という主観的な要因によって媒介されている.この結果から,現代日本において「出身階層→学力自己評価→進学期待」という媒介メカニズムが存在していることが示唆される.ただし,学力に加えて「学力自己評価」による媒介を考慮した上でも,進学期待に対する出身階層(父親と母親の学歴)の(直接)効果は残ることが確認された.

1 0 0 0 OA 新規就農者集団の展開過程とその特質 ――新農業人ネットワーク山形の活動を事例として――

- 著者

- 三須田 善暢

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.95-106, 2015-07-16 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 4

本稿では,新規就農者たちによる助け合い・直売・ボランティア活動を中心とする団体(新農業人ネットワーク)を取りあげ,その展開過程を具体的な事例に即して見るなかから,彼らの活動の特徴とその含意を明らかにする. Iターンなどの新規就農者は,「自分自身の確固とした宇宙」をつくる傾向が強く,個性的な人間が多い.そうした彼らがこうした団体を結成し活動を続けてきたのは,販路を確保するという経済的理由にくわえ,地域と密に溶け込み難いゆえに同じ境遇である仲間の協力を必要としたからでもあった.この助け合いの精神と,自らの経営を単なる自己利害のためにとどめたくないとする志向があいまって,引きこもり・障碍者支援や高校生の就学援助,環境保全,震災ボランティア,独自の就農支援企画等の「公共性」の強い活動へと向かわせていった.別言すれば,ある意味で「社会運動」としての側面を強く持ったものへと進展していったのである.彼らの活動は,生活のためであると同時に遊びの要素と「夢」を含んだ側面が強く,それが公共的なものと結びつきあらわれている.しかし,彼らが述べ志向する公共性は,現時点では地元農村地域,特に集落との関わりが薄いものにとどまっている.